自動小銃での射撃訓練で基本距離は300メートル。

その距離で「的」を狙って撃つ。

だが、市街地などを想定した訓練では、25メートル、10メートル、3メートル、ゼロ距離という至近距離がある。この場合、銃身の長い自動小銃だけでなく、拳銃も使用する。

拳銃と自動小銃では取り扱い方も異なるが、そもそも至近距離の射撃訓練は300メートル距離のそれとはまったく意味が異なるという。

「つまり、相手が敵対者なのか、市民なのか。瞬時に識別し、さらに、撃つべきかどうかの判断をしなければいけない。判断を間違えれば、命に関わります。もし実戦で遭遇した場合、想定外はありえません。だから、その瞬間、小銃を落とした、拳銃が故障したといったケースも含め、ありとあらゆる状況を想定して訓練をやっています。この訓練は私たちの部隊では毎週行っていますが、正直、一番難しいものでもあります」

海外派遣に備えた訓練について尋ねたところ、2014年にジブチに派遣されていた35歳の二等陸曹はそう言ってやや苦い笑みを浮かべた。(ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース編集部)

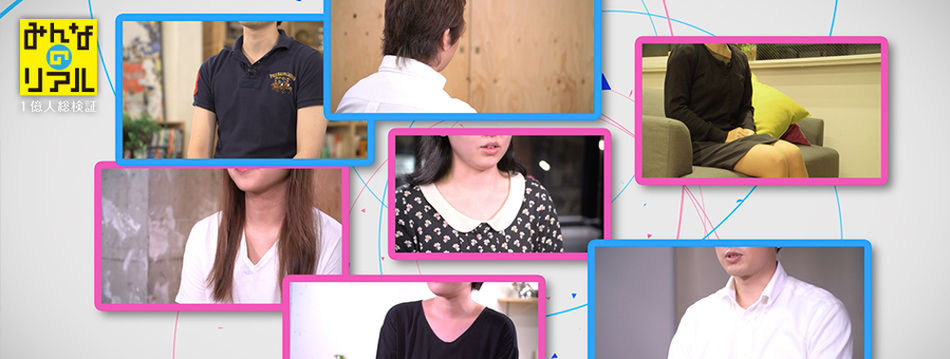

自衛隊の活動は知られているか

昨年日本を大きく揺るがせた安全保障関連法制。法案は違憲だと指摘をされても政府は「日本のために必要」と説明し、反対派は「戦争法案」と批判した。議論は噛み合わないまま法案は可決されたが、その間、法改正でもっとも影響を受ける自衛隊の活動そのものについては顧みられることは多くなかった。

そもそも私たちはこれまで自衛隊が行ってきた海外派遣についてどれだけ知っているのだろうか。彼らがどんな環境で、どんな仕事に従事し、海外派遣にどんな感慨をもっているか、耳を傾けたことはあるだろうか。

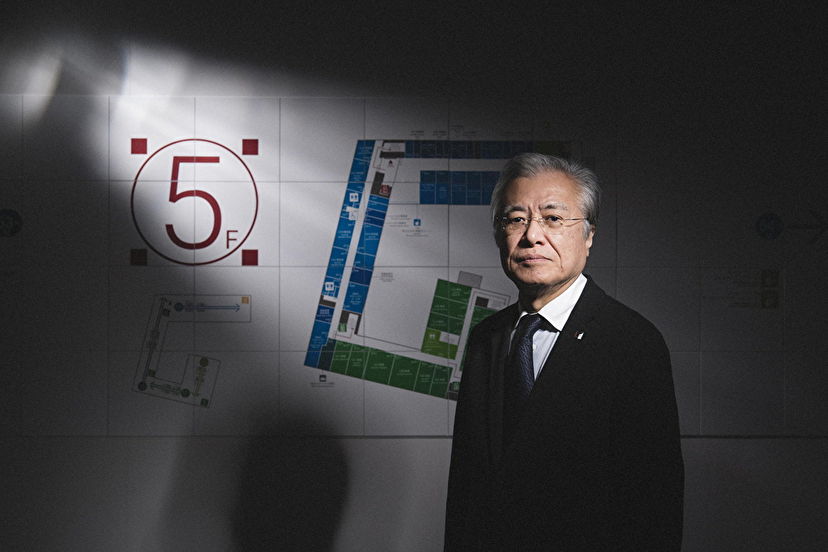

目下、安全保障関連法制の施行が迫りつつあるなか、安全保障の「当事者」となる陸上自衛隊(陸自)の現役自衛官に、これまでの海外派遣の実際を尋ねた。

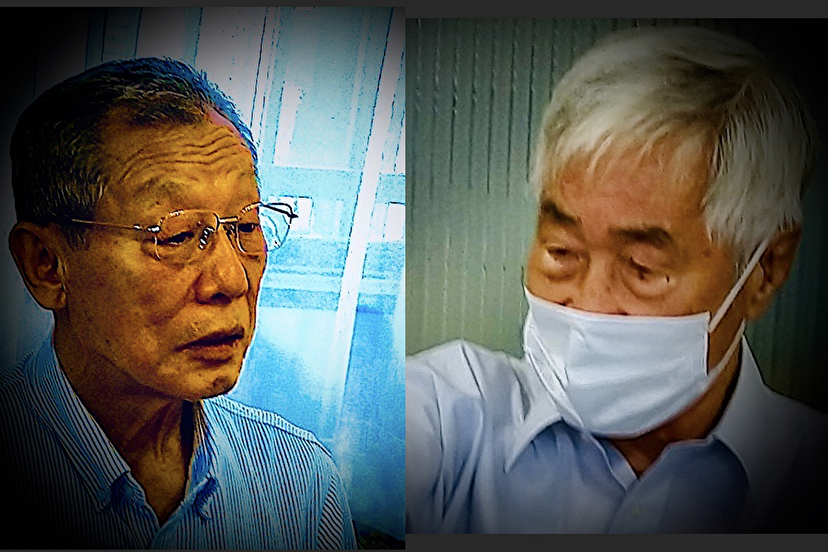

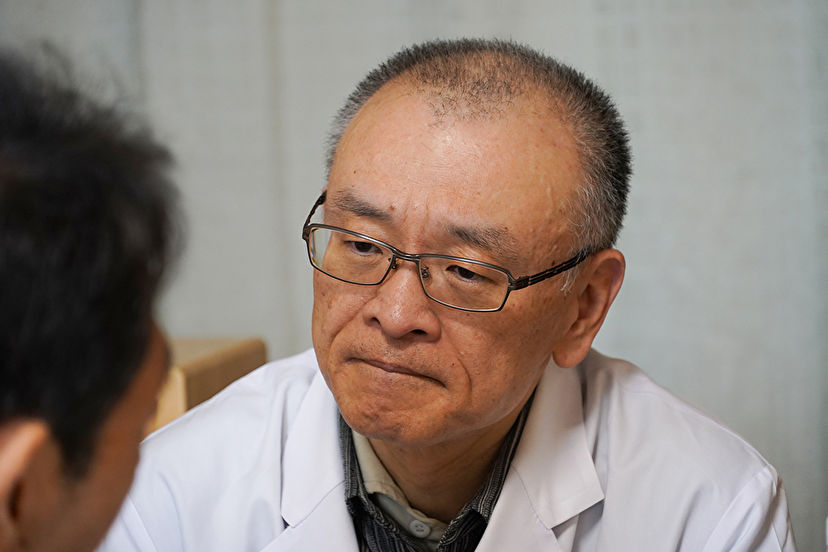

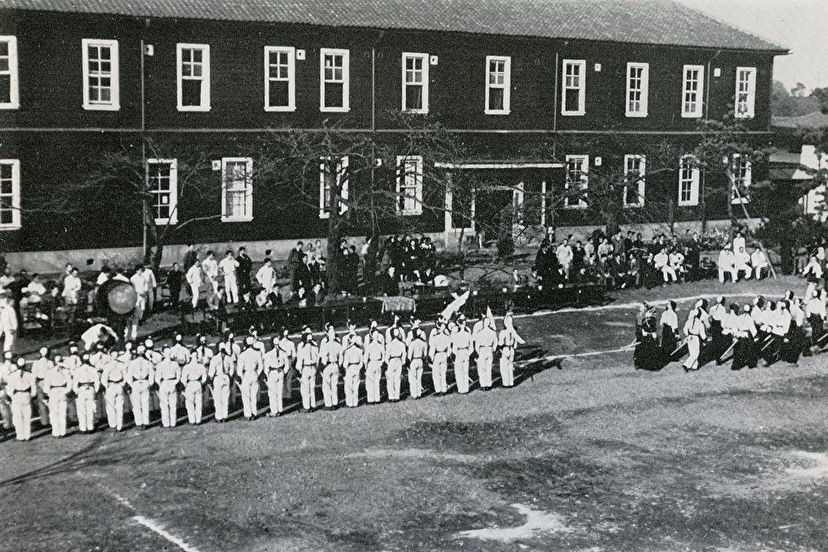

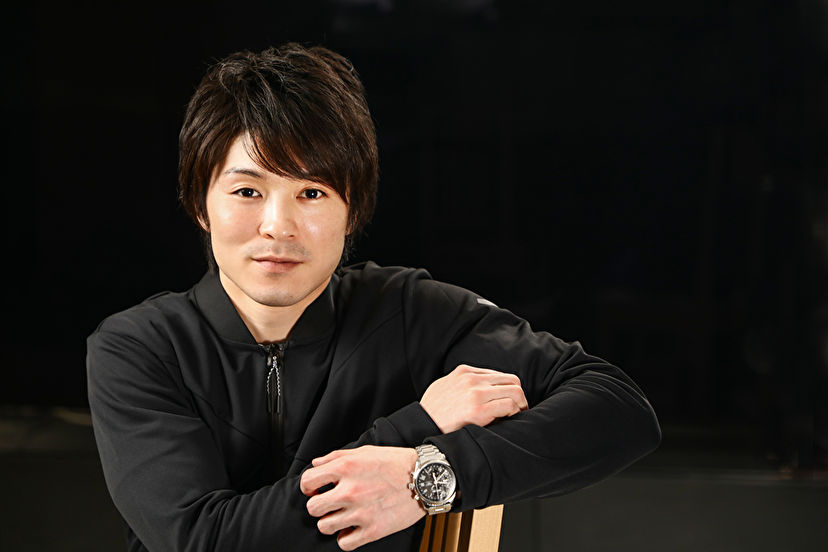

自衛隊の中央即応連隊宇都宮駐屯地の一室で、現役自衛官に海外派遣の実際を聞いた(撮影:木村肇)

「兵力引き離し地帯」での輸送業務

標高2814メートルのヘルモン山を望む高地、ゴラン高原。

聖書にも描かれた雄大な景色の中、7トン車を駆ってイスラエル側からシリア側へ水や食料などを輸送する。それが現在、陸自・中央即応連隊(中即連)に勤める松田忠・二等陸曹(40)の最初の海外派遣での仕事だったという。

締まった体に、闊達な物言いで松田が振り返る。

ゴラン高原に展開した「国連兵力引き離し監視軍(UNDOF)」の活動支援を行った松田二等陸曹(撮影:木村肇)

「近いところでは1時間の運転で着くところもあります。しかし、イスラエル国内でもエルサレム、あるいはベン・グリオン国際空港といった場所は、ゴラン高原の宿営地から片道200キロメートル以上。そうなると1日がかりの仕事ですからね、長いですよ」

そう松田は18年前の仕事を振り返る。口調には懐かしさも滲む。当時、松田が参加していたのが、1974年から国連により続けられる「国連兵力引き離し監視軍(UNDOF)」の輸送部隊だった。

ゴラン高原は古くはシリアの領土だったが、第二次大戦後、イスラエルを建国したユダヤ人が入植。領土問題は中東戦争の火種となった。そして第4次中東戦争後の1974年、国連が両国の間=ゴラン高原に入り、両国の兵力を引き離した。シリア側、イスラエル側に国連の拠点がつくられ、両国の兵力を近づけないようにした。それがUNDOFだ。このUNDOFの活動を支援するために日本が参加したのが22年後の1996年。松田はその6次隊(1998年)だった。

【地図】シリア・アラブ共和国南西部のゴラン高原に展開した「国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)」。隊員はシリア側のファウアール宿営地とイスラエル側のジウアニ宿営地に派遣された

当時、松田は山形・神町(じんまち)駐屯地に籍を置く「非正規社員みたいな」任期制自衛官だった。ゴラン高原行きの誘いを受けると、「海外は行ったことがなかったし、行ってみようかと」比較的軽い気持ちで派遣に応募した。

任務は6カ月間。だが、事前に3カ月の英語学習のほか、現地の風習や文化、宗教的戒律などを学ぶ研修もあった。

「シリアはイスラム圏なので、(不浄とされる)左手の握手はダメとか、頭は神聖とされるので子どもでも頭は触ってはいけないとか、日本とは違う常識を教えられました」

帰国後に頻発した「自動車爆弾」

現在シリアでは過激派組織「イスラム国(IS)」をはじめ、複数の武装勢力が国中を跋扈し、世界でもっとも危険な国となっている。だが、松田らが派遣されていた頃は、むしろイスラエルのほうが危険度は高かったという。

「国連敷地内まで襲撃された想定でバンカー(退避壕)に逃げ込む国連の訓練もありました。ただ実際には、われわれ6次隊のときには危ない局面はまったくなかった。政治的に落ち着いた時期だったからです。ところが、われわれの帰還後まもなく、イスラエルでは町中でのテロが起きだした。情勢はずいぶんすぐに変わるものだと思いましたね」

「われわれの帰還後、イスラエルでは町中でのテロが起きだした。情勢はずいぶんすぐに変わるものだと思いましたね」と語る松田二等陸曹(撮影:木村肇)

当時イスラエルで頻発したのが自動車爆弾テロだった。爆弾を積み込んだ車で繁華街などに乗り付け、路上に放置する。そして少し離れたところからリモコン操作で爆破する。そんな不特定多数を狙ったテロが増加した。

こうした情勢の中、日本隊は治安や各種勢力の情報収集には日頃から注力していたという。シリア側に拠点を置くUNDOF司令部はもちろん、他のUNDOF参加国からの情報、そしてイスラエル側宿営地に拠点を置く日本隊が独自に雇用した現地スタッフからも情報を収集。複数の情報を精査し、確度を高めたうえで安全を確保し、任務にあたっていた。

ただ、そうした治安情報以前に慣れねばならなかったのが、銃社会という環境だ。

「イスラエルでは銃を携行した兵士がそのままヒッチハイクに出たりするし、周辺国でも空への発砲は珍しくない。銃がこれほど身近な社会に慣れるのは、それほど簡単じゃなかったです」

そんな感想は海外に出た多くの自衛官がもったものであっただろう。

実戦に近い訓練をする部隊

海上自衛隊が湾岸戦争後のペルシャ湾の機雷掃海業務で海外に出たのが1991年。その後の四半世紀で陸海空の自衛隊は30近い国や地域に活動の場を広げてきた。

陸自は1992年成立の国際平和協力法(PKO協力法)や改正国際緊急援助隊法に基づき、主に施設補修や輸送など、いわゆる後方支援で活動してきた。ブルドーザーやショベルカーなど重機を主要な装備品とし、携行する武器は拳銃や小銃など最小限に抑えられてきた。

あらためて記しておけば、自衛隊員が戦闘行為で誰かを殺した経験もなければ、逆に殺された経験もない。その意味で、世界でもっとも平和なミリタリーと言えるだろう。

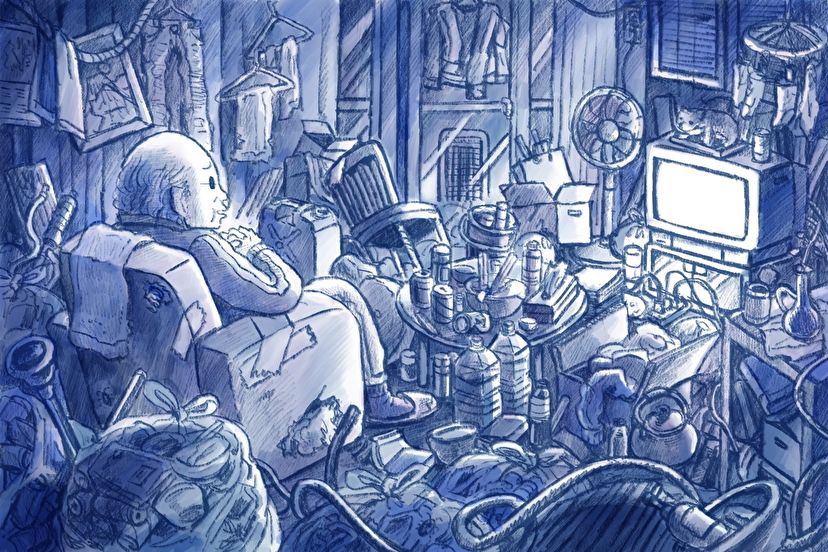

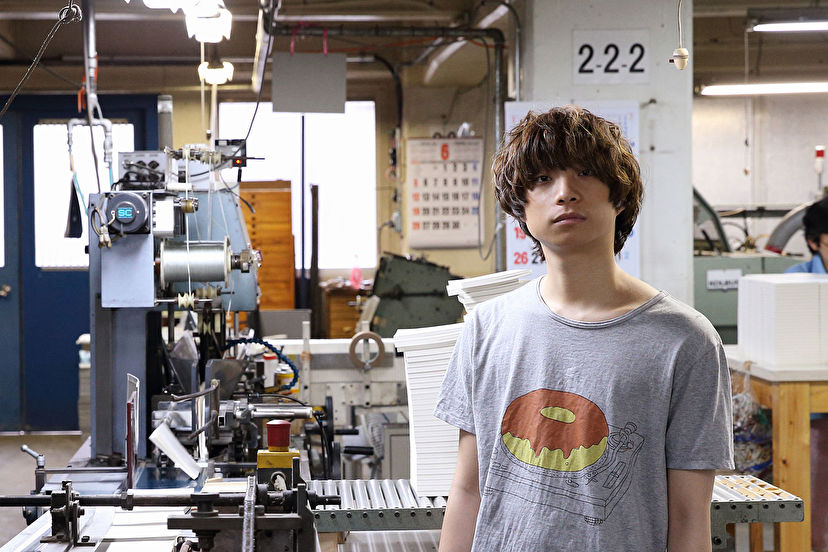

陸自・中央即応連隊(中即連)は全国にある駐屯地の中でも、もっとも実戦に近い訓練をしている部隊だ(撮影:木村肇)

だが、それは緊急時のための用意をしないということではない。

たとえば前出・松田が所属する中即連は「もっとも弾薬を使用する部隊」と言われ、全国に約160カ所ある陸自の駐屯地の中でももっとも実戦に近い訓練をしている部隊である。そもそも中即連は、「北部」や「東部」といった「方面隊」に所属せず、防衛大臣直轄の独立した組織「中央即応集団」の隷下にあり、海外派遣に際してはつねに先遣隊で出ていく部隊でもある。

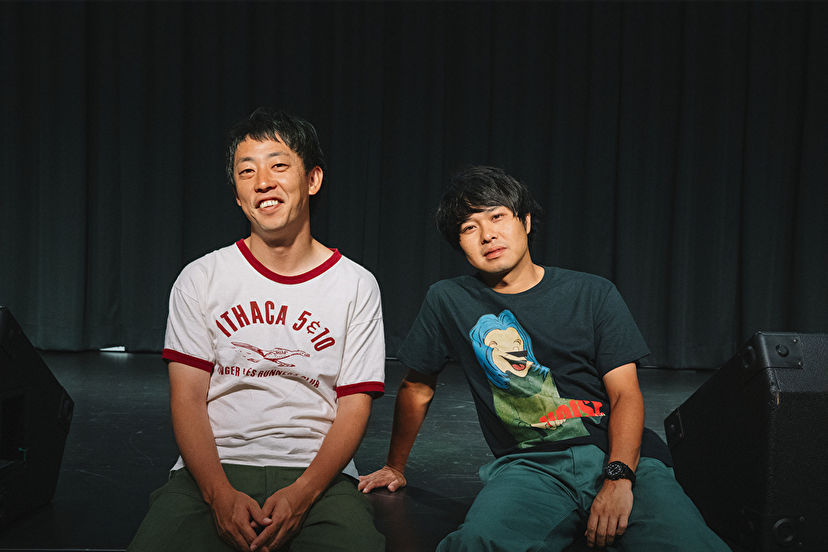

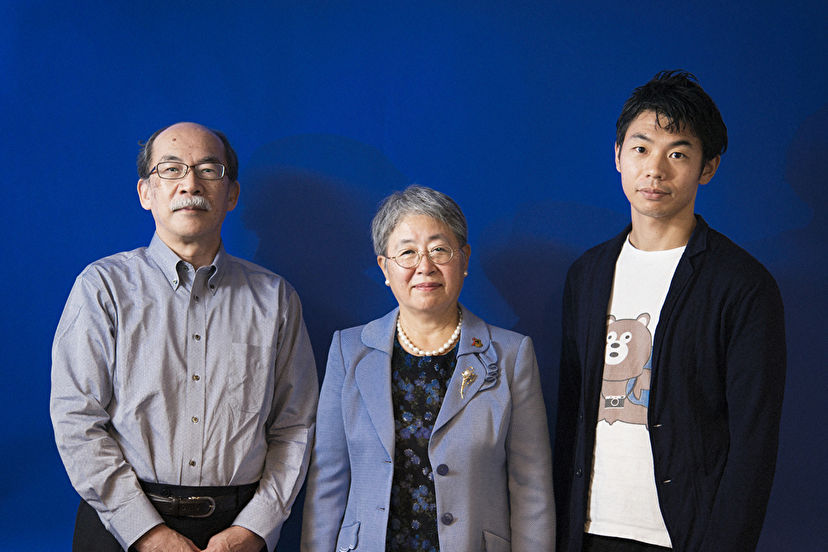

水野二等陸曹(奥)と松田二等陸曹(手前)(撮影:木村肇)

冒頭で射撃訓練のことを語った水野智文・二等陸曹は、そんな中即連に惹かれ、自ら同部隊に志願した隊員だった。水野は高校卒業後の入隊時点で海外派遣を希望していたという。理由を問うと、水野はやや照れ笑いを浮かべながら語りだした。

「憧れていました。『UN』と書かれた白い車でゴラン高原などで活躍しているのを、テレビや雑誌で見ていて、かっこいいなというか。自分もやってみたいと思っていました」

偶然のことだが、その水野が憧れていた頃に派遣されていたのが前出の松田だった。

水野二等陸曹(手前)はゴラン高原で活動する自衛隊に憧れた。その頃、派遣されていたのが松田二等陸曹(奥)だった(撮影:木村肇)

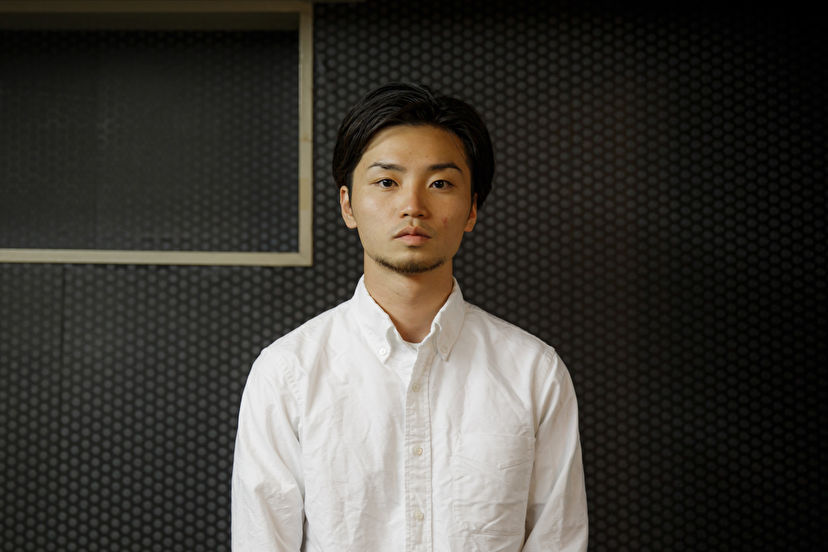

海外派遣の「腹ぎめ」とは

水野が海外派遣に参加したのは、2014年夏、34歳のときだった。「ソマリア沖・アデン湾における海賊対処」の支援隊として、アフリカ北東部に位置するジブチ共和国に向かった。任務は海賊を監視する海上自衛隊の航空機P3C哨戒機を駐機場で警衛する仕事だった。

日中50度という気温に、湿度も90%以上という高温多湿の環境。事前にOBたちから情報として聞いていても、体験してみるとその暑さは尋常ではなかったという。

「その気候の中、防弾チョッキをつけ、自動小銃を携行し、砂嵐のときにはゴーグルもつける。警衛は24時間勤務なので、当番のあとはみんな疲労困憊でした」

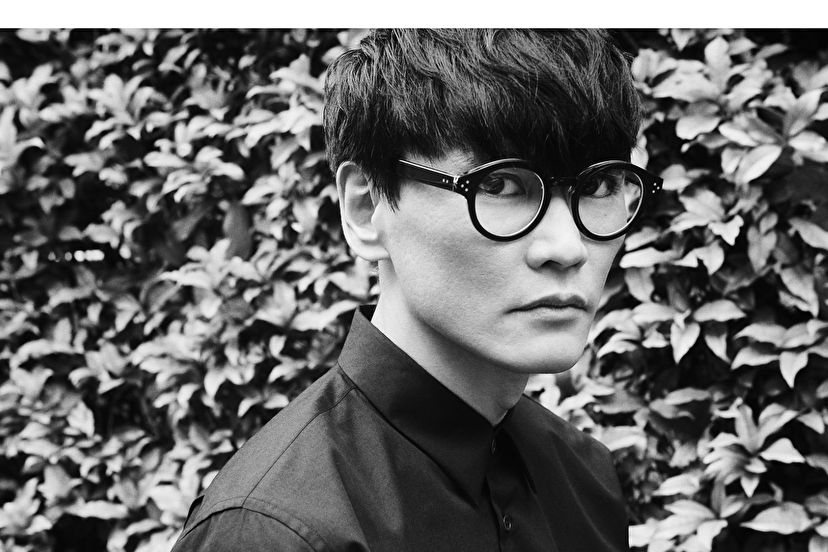

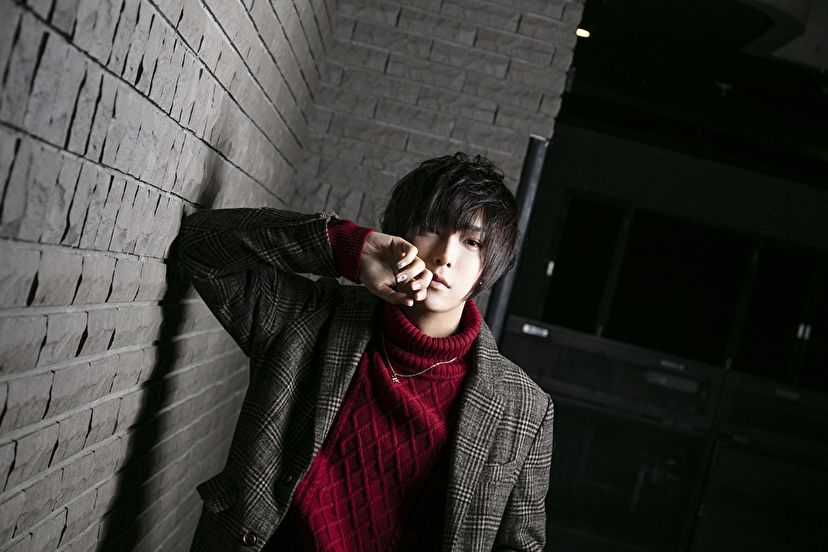

水野智文・二等陸曹(撮影:木村肇)

ただし、ジブチの拠点は治安が悪いわけではなかった。

もともと小国ながら政情は比較的安定しているうえ、近くには警備が強化された国際空港があり、その横にはアフリカ唯一の米軍基地キャンプ・レモニエ、そして旧宗主国のフランス軍も周辺に拠点を構える。警備体制は強力で、治安に関する危ない経験はなかった。

【地図】ソマリア沖・アデン湾の海賊に対処するためとして、アフリカ北東部のジブチ共和国にあるキャンプ・レモニエ周辺地域を拠点として日本隊の活動が行われた。

それでも現地にいる間、水野は"不測の事態"をつねに想定して任務に就いていたという。なぜかと問うと、敵対勢力による攻撃やテロといった事態は「どの程度の可能性」という比較の問題ではないと考えていたからだと答えた。そして、それ以上に重要なものもありますと言葉を継いだ。

「この仕事で重要なのは、"もしもの事態"に『腹ぎめ』できているかだと思うんです。いかなるときにも日の丸を背負っているという決意。その『腹ぎめ』がないと、海外派遣はできないのかなと」

その「腹ぎめ」とは何かを尋ねようとしたところ、水野はこちらの目を見たままためらいなく切り出した。

「われわれが来ているのは警護の仕事であって、そのためであれば、自分の命を落としてでも、守る。何かあったら前面に、立つ。それが自分の仕事なのだと思います」

水野の表情には気負いも高揚も見えなかった。

「もしものときに、日の丸を背負っているという決意、『腹ぎめ』がないと、海外派遣はできない」と語る水野二等陸曹(撮影:木村肇)

現在、自衛隊の海外派遣はジブチのほか、アフリカの新国家・南スーダンでのPKO(国連平和維持活動)が継続されている。海外派遣の任務は、災害派遣のような数週間程度の比較的短期のものもあるが、ジブチや南スーダンは5〜6カ月間という長期である。

では、こうした海外での任務の間、自衛隊員はどのように過ごし、また、そこでの経験は自衛隊および自衛隊員にどのような影響をもたらしているのか。

また、昨夏公開された内部文書で「今時任務は、軍事組織による軍事作戦そのものである」と記されたイラクでの任務はどのようなものだったのか。

その問いには次回で触れたい。

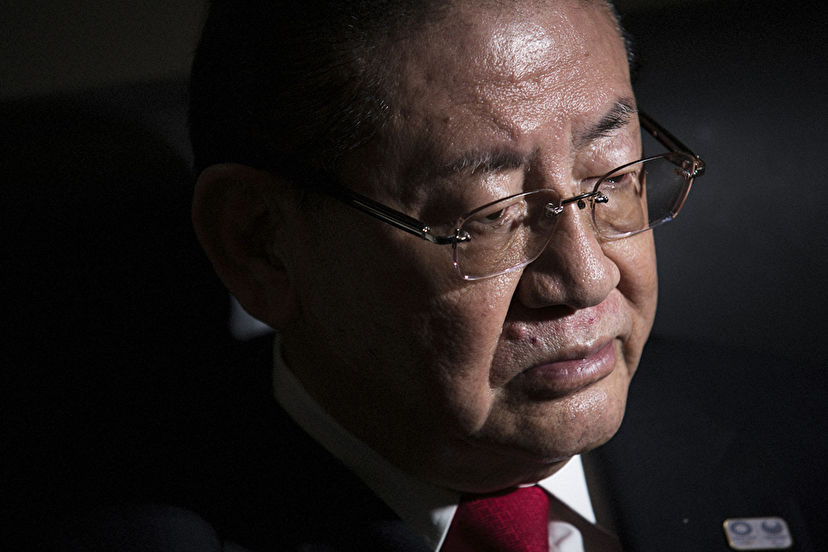

昨年9月に成立した安全保障関連法。戦後日本における安全保障政策の大きな転換点となる関連法の施行を前に、Yahoo!ニュース編集部は、ジャーナリスト・森健氏の取材による連載を前後編にわたって掲載します。後編は近日中に公開の予定です。

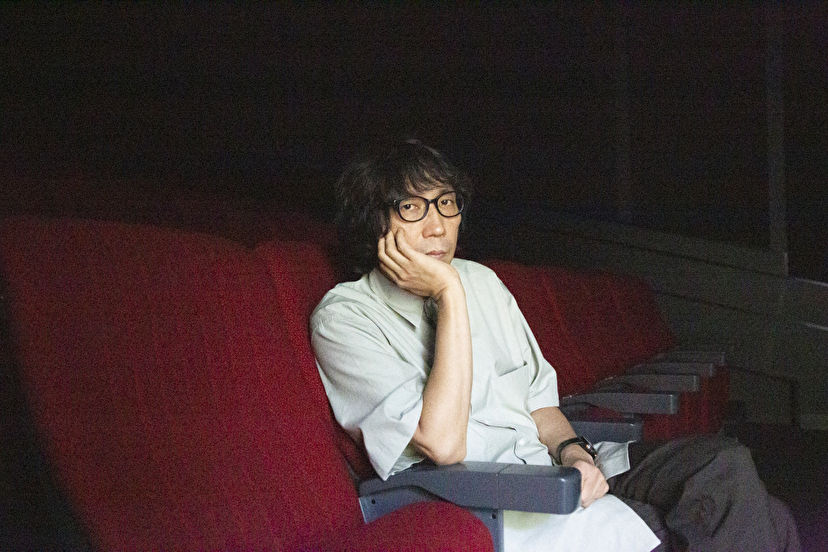

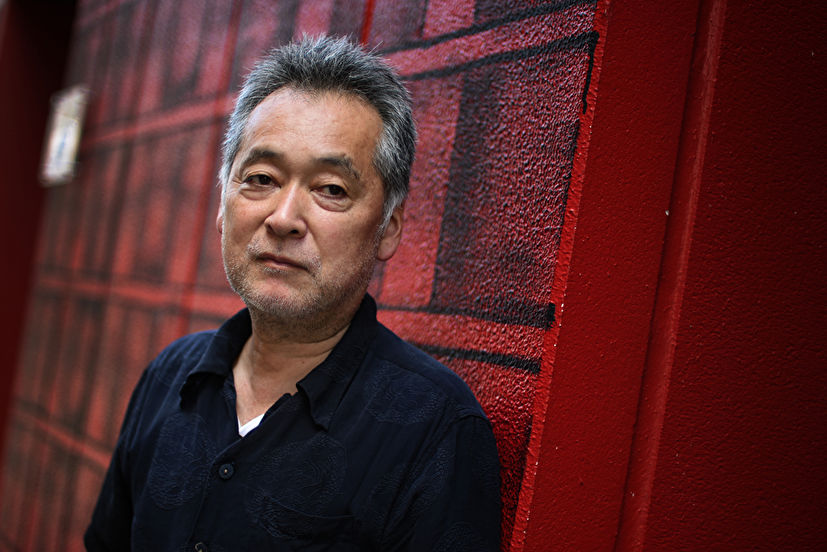

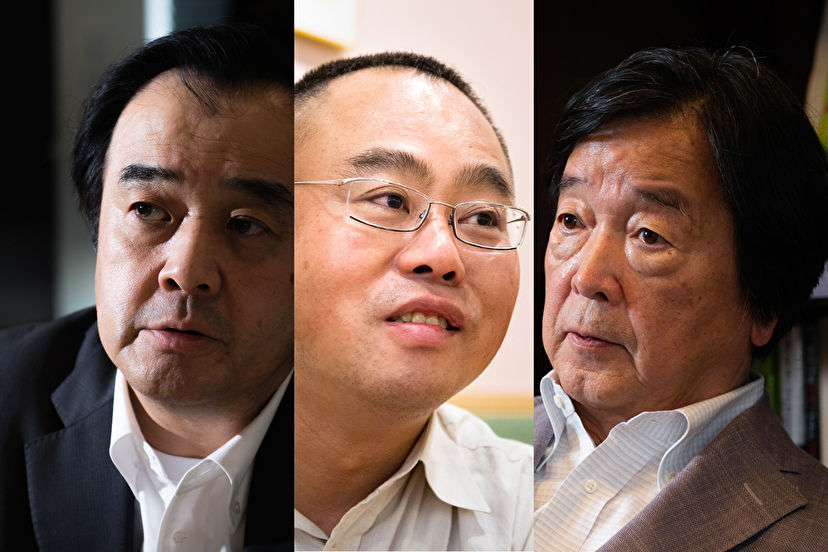

森健(もり・けん)

1968年東京都生まれ。ジャーナリスト。2012年、『「つなみ」の子どもたち』で大宅壮一ノンフィクション賞、2015年『小倉昌男 祈りと経営』で小学館ノンフィクション大賞を受賞。著書に『反動世代』、『ビッグデータ社会の希望と憂鬱』、『勤めないという生き方』、『グーグル・アマゾン化する社会』、『人体改造の世紀』など。公式サイト

[写真]

撮影:木村肇

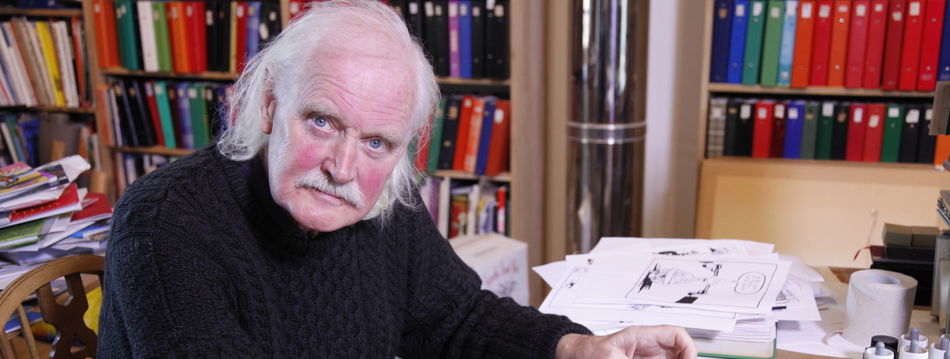

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝

※このコンテンツに対するYahoo!ニュース編集部へのご意見をお寄せください。

※Yahoo!ニュース特集一覧はこちら。