ドラマ『相棒』がスタートして19年。ちょっとクセのある「杉下右京」というキャラクターは広くお茶の間に受け入れられている。しかし演じる水谷豊(66)はドラマ開始当初、「なぜあんなに嫌な人の役をやっているの?」と言われたという。初主演ドラマの放送は16歳。俳優業はアルバイト、すぐに辞めるつもりだったはずが、60歳をすぎて自らメガホンをとるようにもなった。水谷を芝居の世界にとどめたものは――。(ライター:内田正樹/撮影:吉場正和/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

『相棒』が描くのはいつも「今」

「自分がこんなにも長く一つの役を続けられるなんて、昔は思ってもみませんでした」

今、多くの人にとって水谷豊といえば「右京さん」だろう。テレビドラマ『相棒』は2000年に単発ドラマとしてスタート。2002年から連続ドラマとなり、現在までにシーズン17を数える。ロングランは高い視聴率の維持があってこそだが、これほど長く演じている理由は数字だけではない。

「若いころは『もっとこんな自分になるんだ』という『横』の幅で演じることはできても、演じた先にある『奥』の景色まで目指そうとは思わなかった。あくまで感覚ですが、『相棒』というドラマは常に『この先にまだ何かがあるぞ?』と僕に思わせてくれる。だから繰り返し演じても飽きることがないし、奥へ、また奥へとどんどん分け入ってしまうんです」

みずたに・ゆたか/1952年北海道生まれ。1968年にフジテレビ系ドラマ『バンパイヤ』で初主演。日本テレビ系ドラマ『熱中時代』シリーズ、テレビ朝日系ドラマ『相棒』シリーズなど、数多くの作品で主演を務める。監督2作目となる映画『轢き逃げ -最高の最悪な日-』が公開中

水谷が演じる警部・杉下右京は、類いまれな推理力で難事件に挑む。どんな局面でも自分が信じる正義にのっとって突き進む。周囲の空気も読まないし、権力にも屈しない。

「右京は『人から嫌われる人』。人としては正しいんだけど、社会的には嫌われちゃう。演じるに当たっては、人から簡単には好かれない人になろうと決めました」

「大人が楽しめるテレビドラマを作りたい」。『相棒』誕生の背景には、そんな水谷の思いがあった。水谷は、監督や脚本家らとチームを組んだ。

「『テレビを見なくなった』という大人たちを振り向かせたかった。そのためには社会的なストーリーでなければ……と思いました。人はリアルに描けても、(警察)組織をリアルに描くのは難しい。ユーモアも含みつつ、そこをどう描くかを考えました。さらに、社会背景はいつでも『今』がいいと思った。社会も時代も移り変わっていくものだから、(ドラマが)扱うものも変わっていくほうが自然じゃないですか」

『相棒』以降、刑事モノに限らず、司法や医療、企業モノなど、リアリティーを追求するテレビドラマが相次いだ。

「いい傾向だと感じています。そこからまた独自の世界ができていけば、テレビドラマにとってもいいことですから。そして、われわれはさらにその先を目指さなくてはならない。去年、脚本家の輿水(こしみず)泰弘さんと会ったとき、『辞めどきを逸しちゃったね』と笑い合いましたが、『相棒』は少なからず社会とともに歩んでこられたと思っています。もしうまく歩幅が合わなかったら、もっと早くに終わっていたでしょうね」

『傷天』が終わったら辞めるつもりだった

水谷は4人きょうだいの末っ子だった。7歳まで北海道で暮らし、その後、一家で東京へ移り住んだ。12歳で児童劇団に入る。16歳のときに主演ドラマが放送された。だが、一度は俳優業から身を引いた。

「高校を卒業したらアメリカへ留学したかったんです。でも親の会社が倒産して、家計が破綻してしまった。しかたなく留学を諦めて日本の大学を受験したものの、試験に落ちちゃった。たまたまテレビ局のプロデューサーから声が掛かった。どうせ働くなら見知った世界でやるかと、アルバイトという感覚で戻りました。でも、やるとなったら本気でやる。その繰り返しでしたね」

いざとなればすぐに辞めるつもりだった。しかし、石原裕次郎主演の刑事ドラマ『太陽にほえろ!』(1972、73、74年にゲスト出演)、ショーケンこと萩原健一と共演した『傷だらけの天使』(1974年)と、話題作への出演が続いた。『傷だらけの天使』には、深作欣二、恩地日出夫、神代辰巳、工藤栄一ら、当時の映画界で活躍していた個性的な監督たちが参加していた。

「『傷だらけの天使』が終わったら俳優を辞めようと思っていた。そんな気持ちだから、現場にいても好かれようとは思っていない(笑)。むしろ、嫌われても構わないと思っていました。当時の監督のみなさんは、そういう態度も含めて僕を面白がってくれたのかもしれません」

「ショーケンさんは優れた感性の持ち主で、いつも面白かった。何回か、ショーケンさんのうちに泊まったこともありました。一緒に風呂に入って、いろんな話をしましたね。最終回の撮影が終わった後も、2人でサウナに行って、背中を流し合ってから打ち上げに行きました。岸田森さんや岸田今日子さんともご一緒しました。僕にとって青春のような作品でした」

俳優を続ける気になれなかった理由の一つは、俳優という稼業に付いて回る特性にあった。

「俳優というのは基本的に『仕事を待つ仕事』なんです。たとえ自分で『職業は俳優です』と言ってもオファーが来なければ仕事がない。だから(仕事が)ゼロでも俳優だという覚悟がないとできない。おまけに、一生懸命やると、良くも悪くも『後遺症』が残る。次の仕事へ行くためにはそれを消化するための休息も必要だった。だから『できる限りやる』とは言えても、『一生やる』と言うのはどこかためらいがあったんです」

「人としての本能と社会の在り方は違う」

『傷だらけの天使』の乾亨役しかり、山田太一脚本の『男たちの旅路』(1976年)で演じた杉本陽平役しかり。水谷に求められたのはアウトサイダーやアンチヒーローのにおいを放つ若者像だった。当時の雑誌記事をひもとくと、共演した俳優や監督たちが「豊ちゃんは短気」と語る発言が散見される。水谷自身も若く、ときにはいら立ちを隠さなかった。

1976年の映画『青春の殺人者』(左)でキネマ旬報賞主演男優賞を受賞した。初監督作品『TAP -THE LAST SHOW-』(中央)では主演も務めた(撮影:Yahoo!ニュース 特集編集部)

「怒っていたかもしれませんね。ただ、訳もなく怒ったりはしなかったはずです。僕は昔から、何か意見を言うときは、必ず代わりのアイデアを用意する。たぶん、それを受け入れてもらえなかったときに怒ったんでしょうね。若いころはなかなか大人を好きになれなかった。人としての本能と社会の在り方は違うんだということも感じていました。でもね、なかには素晴らしい大人たちがいたんですよ」

その一人が、映画『青春の殺人者』(1976年)の長谷川和彦監督だった。

「監督の第一声は『ジェームズ・ディーンをやらないか?』でした。その口説き文句に『じゃあ、それだけやります』とお引き受けしました。いざ撮影が始まると、監督の思いは熱く、現場のエネルギーも高かった。素晴らしい経験になりました。僕が名監督だと思う人は、映画を正直に作っていたような気がします。それぞれの監督が全く違う世界を持っている。そしてそれぞれが素晴らしい。それは、その監督が社会や人をどう見つめ、どう見せるかに、人間性そのものが反映されていたからだと思うんです」

自身も2017年に『TAP -THE LAST SHOW-』で映画監督を始めた。きっかけは『傷だらけの天使』のころに工藤栄一から言われた一言だった。

「『豊は、今、監督をやれ。俺が後ろで見ていてやるから、やれ』と言われました。その一言がずっと心に引っかかっていた。でも当時は、監督は助監督を経てからやるものだと思っていたし、何より演じるだけでいっぱいいっぱいでしたから。その後もいろいろな方から監督の話を持ち掛けられましたが、俳優でちょっと名前の知られたやつが映画を撮るなんて、他の監督に失礼だと思っていました」

「60代で3本は撮りたい」

心境の変化は、40代を目前に訪れた。

「ずっとアルバイト感覚でふらふらしていた自分が、娘が生まれたとき、どこまでできるか分からないけど、できる限りこの仕事を続けようと初めて思えた。その気持ちで続けていたら、50代手前で自分のバランスがとても良くなってきた。60代を迎えるころには何か新しいことが始まりそうな予感がして、不思議とワクワクしてきたんです。そんなときにまた監督の話が持ち上がった。すると工藤監督の言葉が思い出され、『俺、今回はやるな』と思い、ふと覚悟が決まったんです。1本だけではなく、60代のうちに3本は撮りたいという目標も生まれました」

監督2作目の『轢き逃げ -最高の最悪な日-』では自ら脚本も手掛けている。結婚式を目前に控えた青年とその友人が起こした轢き逃げ事件を発端に、2人の加害者、被害者の遺族、事件を追う刑事の人間模様が絡み合っていく。主演の2人は若手を対象にオーディションを行い、450人を超す応募者のなかから水谷が選んだ。

「若手を起用する動機は、僕自身が若いころからチャンスに恵まれた俳優だったからです。中山(麻聖)くんと石田(法嗣)くんには、それぞれにチャームポイントがありました。俳優は正解のない仕事です。監督からオーケーが出ればいったんはそれが正解になるけど、『本当にそれで良かったんだろうか?』と悩み続ける。僕自身がそうでした。でも、どこかに『よりどころ』が見つかると違ってくる。『こう動けたから大丈夫』と思えるよりどころを、若い俳優のみなさんに見つけてほしい」

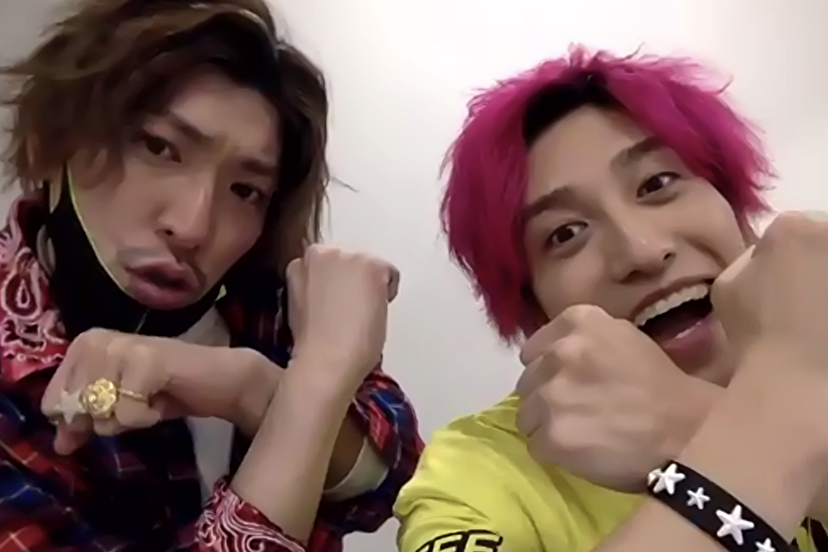

『轢き逃げ -最高の最悪な日-』メイキング写真より

4月16日に行われた『轢き逃げ -最高の最悪な日-』の完成披露試写会で

自身も、『幸福』(1981年)で現場を共にした市川崑監督からよりどころを与えられた。

「市川監督は僕のことを『みーたんちゃん』と呼んでいました。『僕はね、みーたんちゃんには、色気のある俳優になってほしい』と話すんです。でも、僕はその色気が自分で分からない。すると監督は『あのシーンのあれ。あれが色気なんだよ』と。それは芝居というよりも風情だったんですが、不思議と腑に落ちました。俳優は1人でできる仕事ではない。いいキャスト、いいスタッフと出会ってほしい。監督や脚本がそれまでとは全く異なる自分を引き出してくれることだってある。自分もそうでしたし、そういう監督でいられたらと思います」

『轢き逃げ -最高の最悪な日-』メイキング写真より

止まるわけにはいかない

『傷だらけの天使』、『熱中時代』(1978〜89年)シリーズ、『事件記者チャボ!』(1983年)、『刑事貴族』(1990〜92年)シリーズ、そして『相棒』。当たり役に何度も恵まれてきた。

「視聴者の方から『(『熱中時代』の)北野広大に影響されて教師になりました』と何度も声を掛けられた。『『傷だらけの天使』に憧れて刑務所に2回入りました』とか、『水谷さんのドラマを見て警察官になりました』と言われたことも(笑)。ありがたいですが、『それはすみませんでした』と答えるしかできませんでした」

「役者は芝居が素だと思われたら勝ち。豊はそれができる」。かつて兄と慕っていた岸田森から掛けられた言葉をずっと大切にしてきた。それまでのイメージからガラッと変わる役であればあるほど、新しい役にのめり込めた。

『轢き逃げ -最高の最悪な日-』の一場面

「教師を演じたら『がっかりした。どうして不良を演じてくれないんですか?』と言われ、『相棒』が始まったころは『なぜあんなに嫌な人の役をやっているの?』とも言われました。でもそういう顰蹙(ひんしゅく)は、僕にとっていい顰蹙だった。顰蹙を買わないように過ごしていくと、いずれ自分が自分じゃなくなってしまう。それは嫌だから正直な気持ちを通そうとする。ときには世間に受け入れられないことだってある」

先輩や友人にはこの世を旅立った者も少なくない。岸田森は43歳、松田優作は40歳でこの世を去った。今年3月には2歳年上の萩原健一が旅立ったばかりだ。

「濃く付き合った人にいきなりいなくなられるのは、やっぱり堪(こた)えます。必ずしも順番ではないとはいえ、あまりに早く逝かれてしまうと、『世の中とは何だろう?』と考えてしまう瞬間もあります。一緒に過ごしているときは当たり前のように何も感じていない。でも振り返ると、あのときがあって今の自分があると思い知らされる。一人ひとりが強烈な思い出です。だからといって、止まっているわけにもいかないのが、人生なんでしょうね」

気付けば止まることなく走り続けていた。いつのまにか仕事の後遺症に襲われることもなくなった。「後悔のないように、この先を生きたい」。66歳の今、水谷は静かにそう語る。

「最近はめったに怒りません。人って一生のなかで怒れる量が決まっていて、僕はもう怒り尽くしちゃったのかもしれない(笑)。全てが自分の思い通りにいかないのは当たり前のことです。でも、譲れない思いはやっぱりある。魂を捨てるようなことはしたくない。そんな生き方をこれからもしていきたいですね」

内田正樹(うちだ・まさき)

1971年生まれ。東京都出身。編集者、ライター。雑誌『SWITCH』編集長を経て、2011年からフリーランス。国内外のアーティストへのインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。