妊娠の15%前後が流産になるとされており、死産は毎年2万件を超える。多くの人が赤ちゃんを亡くす深い悲しみを経験する中で、出産前後の死は社会から見えづらく、親への支援が不十分だと専門家は指摘する。こうしたペリネイタル・ロス(周産期などの子どもの死亡)へのケアの取り組みや自助グループの支援は少しずつ浸透しつつあるが、病院や地域によって差がある。(取材・文:Yahoo!ニュース 特集編集部、写真:黒田菜月)

「死んじゃった子をしっかり産んであげなくてはいけない」

東京都に住む小山なつ子さん(50)=仮名=は18年前、おなかの中にいた赤ちゃんを亡くした。妊娠17週(5カ月半)だった。

「3回目の健診でした。エコーがいつもより長いなと思っていたら、お医者さんが『心臓が止まっています』と。思ってもいないことで、ぼうぜんとしていました」

12週を過ぎているので、生きている赤ちゃんと同じように出産をしなければならないと説明を受けた。診察室を出ると、妊婦や赤ちゃん連れの人がたくさんいた。見ているのがつらくて、待合室の柱の陰で泣いた。

小山なつ子さん(仮名)(撮影:黒田菜月)

流産の診断を受けた4日後に入院し、翌日出産することになった。朝7時、分娩室に行き、子宮収縮薬が投与される。夫には一緒にいてほしかったが、仕事で行けないと言われた。

「隣の分娩室でお産が始まって、出産中の妊婦さんのいきみ声と、看護師さんの声が聞こえました。壁一つ隔ててまさに新しい命が誕生しようとしていて、耐え難かった。私はおなかの中で死んじゃった子を、これからしっかり産んであげなくてはいけない。ちゃんと産んであげるんだ、と自分に言い聞かせていました」

医師には「産んだときに形が残らないかもしれない」と言われたが、卵膜に包まれたままきれいに出てきてくれた。想像していたよりも痛くない。親孝行な子だと思った。

出産後、ステンレスのトレイに載った赤ちゃんと一人で対面した。

「対面というより、『はい、確認してください』って。裸のままで寒々しいというか冷たいというか、(赤ちゃんが)人扱いされてないのがショックでした。ちょっとでも人間らしく、赤ちゃんを何かで包んでくれていたら、抱っこもできたかもしれない。一度も自分の胸で抱っこできなかったというのが、すごく心に残っているんですよね」

「身長は13センチ、爪の先くらいの小さいおちんちんがついていて、男の子なんだって。翌日、夫と話し合って心(しん)と名づけました」と小山さんは振り返る(撮影:黒田菜月)

流産から3カ月後に妊娠したが、すぐにまた流産となった。

「妊娠したら出産する。それが当たり前だと思っていました。でも、そうではなかった。人と会う気にもなれず、毎日泣き暮らしました」

食欲もなく、吐き気が続いた。精神科に行きたいと夫に相談したが、「そこまでじゃないんじゃない?」と言われた。

長野県の実家で暮らす母親に電話をかけ、2度目の流産を報告すると「そんなのおかしい」と言われた。

「本当は誰かに気持ちを話したい、泣きたいと思っていたけど、家族に相談しても共感してもらえない。かえって傷つくと思って、誰にも相談できませんでした。まだつらいんだとか、思い出しちゃうんだとか、全く言えなかったです。だから長引いちゃったのかな」

翌年子どもを出産し、日々の生活でいっぱいいっぱいになった。それでも、第1子を亡くした5月になると落ち込むこともあったという。

母子手帳。当時の出来事や思いがページいっぱいに書き込まれている(撮影:黒田菜月)

「社会から認められない死」になっている

日本産科婦人科学会は、妊娠22週未満で妊娠が終わることを「流産」、22週以降を「死産」としている。同学会によると、妊娠の15%前後が流産するといわれており、そのうち12週未満の早期流産が9割を占める。厚生労働省の実態調査では、妊娠を経験した女性のうち約4割が流産したことがあるという結果もある。

法令上は妊娠12週以降に亡くなった胎児の出産を死産と言い、死産届が必要となる。2017年の死産数は2万358件、この年までの10年間で累計24万件を超える。生後1年未満の死亡である乳児死亡は年間1761件だった。

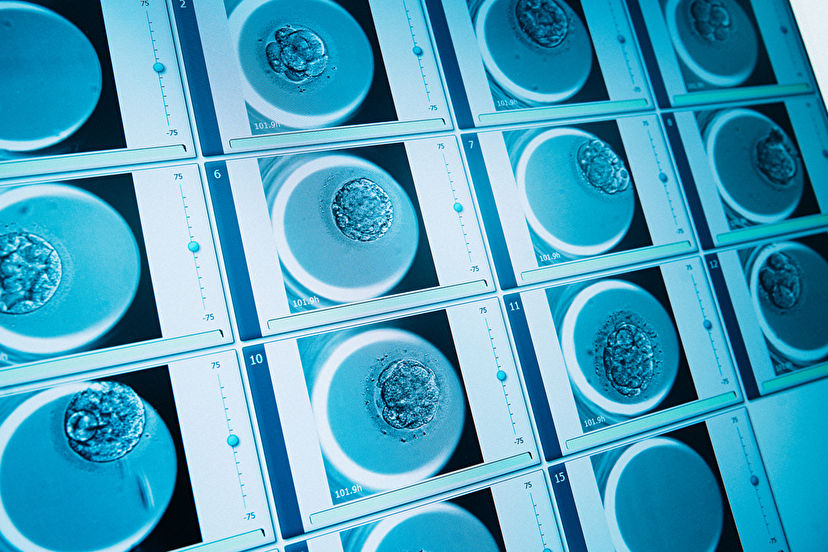

(撮影:黒田菜月)

聖路加国際大学大学院(東京都・中央区)看護学研究科教授・研究科長で、医療者や当事者らでつくる聖路加国際大学ペリネイタル・ロス研究会の設立メンバーである堀内成子さんは、こう指摘する。

「非常に多くの女性が赤ちゃんを亡くす経験をしています。しかし、生まれる前後に亡くなった子どもの死は、ほとんど語られることがありません。ほんのわずかしかこの社会にいないので、『社会から認められない死』になっています」

一般的な死別の場合、過ごしてきた時間を思い起こしたり、他の人と語り合ったりすることができる。一方、亡くした赤ちゃんとの思い出はほとんどなく、共有できる存在も少ないため、語る場をつくるのが難しいという。

聖路加国際大学大学院看護学研究科・堀内成子さん=左、蛭田明子さん(撮影:黒田菜月)

同大大学院看護学研究科准教授の蛭田明子さんは「亡くなった週数が早いほど赤ちゃんの姿を想像しにくく、流産や死産が一人の『人』の死という感覚を持つのが難しい人もいます。そのため、子どもを亡くした悲しみを周囲から理解されづらい」と話す。

堀内さんと蛭田さんは、当事者同士が集まる場を設けようと、15年ほど前から「天使の保護者ルカの会」を運営する。月に1度、流産や死産、新生児死亡など、赤ちゃんを亡くした親が集まり、体験を共有している。

会の中で、家族から悲しみを理解されなかったり、「忘れなさい」「次の子どもを産もう」「泣いていたら子どもが浮かばれない」と言われたりして傷ついたという話をよく聞くという。

堀内さんは「家族を亡くしたときの正常な反応として悲嘆があり、悲嘆には手助けが必要です」と話す。

悲嘆の反応はさまざまで、悲しみだけでなく、怒りや自責感、敗北感、嫉妬、孤独感……個別に異なり、1人の中でもさまざまな感情が入れ代わり立ち代わり表れる。こうした感情を繰り返し、次第にもとの生活に戻っていく。

「大切な人を亡くして悲しいのは当然です。社会全体として一定期間悲しむことを受け入れ、寄り添って話を聞くことが大切です。感情を無理に抑え込むことで、のちのち心の病につながることもあります」

「天使の保護者ルカの会」では、赤ちゃんを亡くした両親や家族に渡すパンフレットを用意している。行政にも送っているが、パンフレットを活用しているかどうかは場所によって差がある(撮影:黒田菜月)

蛭田さんは「子どもを亡くした悲しみは、忘れられるものではないように思います」と言う。

「立ち直ったように見えても、命日が近づけば感情の揺らぎが大きくなったり、ことあるごとに思い出したりします。亡くなった子どもの存在をいつまでも忘れないでほしい、話したいと思っている方もいます。必要なときに助けを求められるよう、ケアの存在を周知するとともに、いつでも手を差し伸べられる体制をつくる必要があります。現状、そうはなっていません」

日本には、赤ちゃんを亡くした人へのケアに関する統一のガイドラインがないため、病院によって対応が分かれる。自助グループなどの支援は、全国に行き渡っていない。赤ちゃんが生きていれば新生児訪問として自治体の母子保健担当者が訪ねてくるが、亡くした場合はそれもない。

亡くなった赤ちゃんに「かわいいね、頑張ったね」

神奈川県立こども医療センター(神奈川県南区)は、1992年に新生児・母性病棟を立ち上げてから、ペリネイタル・ロスのケアを続けている。

同センターの認定遺伝カウンセラーで助産師の西川智子さんによると、当初から、ケアの方針は変わっていないという。

「子どもを亡くすというのは特別なことですが、だからこそ『普通に元気に生まれてきたらどんなことをしてあげたかっただろう』というところからケアが始まります」

西川智子さん(撮影:黒田菜月)

「思い出が増えていかないので、 『今あるものをすごく大事にしましょう』とは言っています。2歳、3歳になっていく子たちは、年を重ねるごとに思い出が増えていくけど、それができない。ネームバンドひとつでも持ち帰ることを提案しています」

亡くなった赤ちゃんと家族だけの時間を過ごすこともできる。お風呂に入れたり、屋上を散歩したり、洋服を着せたり。思い出の品を残せるよう“グリーフグッズ”も数多く用意する。手形や足形、アルバム、へその緒を入れるケース、アルバムなどさまざまだ。

病院のスタッフは、亡くなった赤ちゃんにも「かわいいね、頑張ったね」と声をかけるという。

同センターで用意しているグリーフグッズ。「お洋服とか、お母さんが作ってきたおくるみとか、そういうのを一緒に着せてあげると、さらに本当にかわいくなるので、ご家族とそういう時間が過ごせればいいなと思っていろいろ取り入れています」と西川さんは話す(撮影:黒田菜月)

なぜ、このようなケアをするようになったのか。

同センターは、出産前後の母体や胎児、新生児に対し、高度で専門的な医療を提供する総合周産期母子医療センターに指定されている。県内からハイリスク児を出産する可能性が高い母体の搬送を受け入れているため、周産期(妊娠満22週以降、生後1週間未満)死亡率が高いという背景がある。

病棟の立ち上げ当時は、「亡くなった赤ちゃんとお母さんを会わせないほうがいい」という考えの病院が多かった。同センターでは、患者の声と海外の文献を根拠に、当初から母親に亡くなった赤ちゃんと会うことを提案してきた。

「開設して間もないころ、退院した患者さんから、同じ経験をした人になかなか会えないという相談がありました。私たちも患者さんが退院してしまえば、1カ月後健診以外は基本的に接点がなくなってしまう。そこで、助産師や看護師で話し合い、お話会のような場をつくることになりました。お話会で患者さんのお気持ちを聞くことができ、その意見を吸い上げてケアを試行錯誤していきました」

同センター内にある「祈りの部屋」。亡くなった赤ちゃんと一緒に過ごすことができる(撮影:黒田菜月)

同センターでは、赤ちゃんを亡くした家族へのケアに許す限り時間を割く。それでも、「本当にこれで良かったのかなと思うことが毎日」だという。

「正解は分かりません。20年くらいして、やっぱり赤ちゃんに会わないほうがよかったと言われることだってあるかもしれません。一つも後悔しないケアというのはないと思うんです。どうしたいかは本当に千差万別だし、胸の内をすべて私たちに言うわけではない。その中でも、患者さんや家族にとって後悔の少ない時間の提供を、と考えています」

お空の長男の存在が励みに

横浜市内の住宅街にある太田弘美さん(46)=仮名=宅のリビングには、長男の写真とお骨が置いてある。2009年4月に神奈川県立こども医療センターで出産後、家族に見守られて息を引き取った。

「3時間の命でした。エプスタイン病という先天性心疾患があり、おなかの外に出ると自発呼吸ができないので、先生が手でずっと空気を送ってくれて」

同センターのスタッフが撮影した写真。「本当に撮っておいてもらってよかったです。右の写真は私のお気に入りで、左は主人のお気に入りです」と太田弘美さん(撮影:編集部)

赤ちゃんの心臓に異変が見つかったのは、妊娠21週目だった。普通の病院では受け入れられないと言われ、同センターで出産することになった。

「陣痛があって、19時間かけて出産しました。病院が用意してくれたブルーのお洋服を着せて、写真も撮ってもらって。私の両親も分娩室に入れて、おじいちゃん、おばあちゃんに抱っこしてもらうこともできた。最期は私の腕の中で看取りました」

太田さんは「赤ちゃんのためにしてあげられることは全部できたと思います」と話す。それでも、普通に生活できるようになるまでに1年以上かかった。次の妊娠にもなかなか踏み切れなかった。

写真、足形、手形、へその緒、おっぱいを口に含ませるときに使ったもの……いつも家族で食卓を囲んでいるテーブルの隣に、箱いっぱいの思い出の品がしまってある(撮影:編集部)

「1カ月くらいして体は癒えていったけど、心はそうではありませんでした。おむつのCMを見ても涙があふれてくるので、テレビもつけられなくて。パートを始めてみようとバスに乗ったら、2、3カ月の赤ちゃんを抱えたお母さんが隣に座って、赤ちゃんが笑いかけてきたんです。赤ちゃんの髪の毛とおっぱいの混ざったにおいを嗅いだら、もうたまらなくなってバスを降りてしまいました」

翌年の夏、次男を妊娠した。途中で妊娠が終わるかもしれないと思い、周囲に告げるのが怖かった。

「亡くなった長男と同じくらいの大きさになるまで、8カ月くらいビクビクしながら過ごしていました。妊娠中って、みんなが幸せなわけではないんですよね」

(撮影:編集部)

「原因は分からない、あなたのせいじゃないといくら周りから言われても、母親はまず私のせいだって思いますよね。睡眠不足とか、添加物とか。それでも、家族で話し合って、あの子のために一番のことができたという思いがあるから、それが励みになっています」

現在、次男は小学2年生になった。次男には、物心ついたときから自然に長男の話をしてきた。食卓で長男の話題が出ることもある。

「当時はどん底で、こんなふうに長男の話ができるとは思っていませんでした。でも、長男を亡くしたときに、友人や家族がどれだけ自分のことを大事に思っているのかを伝えてくれて、『ひとりじゃないよ』『長男が生まれたことをずっと覚えてるよ』って言葉をかけてくれた。長男は亡くなってしまったけど、それは長男が運んできてくれたもので、一生の宝物だと思っています」

全国どこでも適切なケアを受けられるように

神奈川県立こども医療センターでは、1カ月に1人は赤ちゃんを見送るという。一方、小規模なクリニックでは亡くなる赤ちゃんは年に1人いるかどうかというところもある。ノウハウの共有は容易ではない。

聖路加国際大学の堀内さんらは、日本助産学会によるガイドラインに、赤ちゃんを亡くした人へのケアの方法などに関する項目を追加しようと準備を進めている。そのうちの一つは「母親および父親の意思決定を確認し、面会・抱っこ・写真撮影・記念品づくりを推奨する」というものだ。

英国や米国では30年ほど前から、政府によるケアの仕組みづくりが進んできた。国によるガイドラインがあり、どこの病院でもケアを選択することができる。また、患者や家族、医療者、それぞれに向けた情報が公的なサイトに一つにまとまっており、誰もがいつでも正しい情報にアクセスすることができる。

英国の慈善団体Sandsによる医療者向けガイドライン(右)と、米国のResolve Through Sharingによる医療者向けテキスト(左)(撮影:黒田菜月)

堀内さんはこう訴える。

「15年ほど前に比べると、医療者側の意識は改善されてきました。しかし、退院後の地域でのケアは不十分です。当事者や医療者の努力だけでは限界があります。公的な機関が動き、適切にカウンセリングを受けたり、地域に帰って支援を受けたりする体制を整えることが必要です」

流産から18年経って初めてケアの場に

冒頭の小山さんは、流産を経験して18年が経過した今になって当事者グループに参加し始めた。おなかの中で亡くなったり、小さく生まれて亡くなったりした赤ちゃんのために洋服をつくる「天使のブティック」(神奈川県横浜市)という会だ。

「天使のブティックで話をして初めて、私、まだ当時のことで傷ついてるんだな、って気がついたんです。きっと完全に傷が癒えていないから、こういう場所に行こうと思ったのかなと。自分の子のために縫うわけではないけれど、半分は自分のためでもあるのかもしれません」

天使のブティックの洋服に添えている手作りのメッセージカード(撮影:編集部)

最近赤ちゃんを亡くした人の話を聞いて、思い出したり比べたりしてまた傷つくこともあるという。それでも、たった一人心を寄せてくれた看護師さんがいたことを覚えている。

「待合室で泣いていたとき、看護師さんが『大丈夫ですか』って声をかけてくれて、一緒に涙ぐんでくださって。それは本当にうれしかったですね。誰かに話して共感してもらうだけでいいんですよね。かわいいねとか、きれいに産んであげられたねとか。一言あればそれだけでいっぱいいっぱいの人って救われるんです」