「あのとき死ねばいがったと何度思ったか」「生きているだけ、ましなのか」――。岩手県山田町の元漁師、大川貞男さん(77)は東日本大震災とその後の日々をそう振り返る。津波にのまれた際に左肩の腱板を損傷し、身体障害者の認定を受けた。左腕は肩より上に上がらず、力仕事はできない。半世紀も続けた漁業はやめるしかなかった。近年、多くの自然災害に襲われてきた日本。犠牲者の数や街の被害が注目される一方、災害によって後遺症が残った人々は見過ごされがちだった。十分な支援制度もない。東日本大震災、阪神・淡路大震災、熊本……。大きな地震で「災害障害者」になった人たちの今を取材した。(取材・文=毎日新聞記者・本橋敦子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

障害を負った人に「働かなくても食っていけるべ」

2011年3月11日。

大きな揺れが来た直後、大川さんは停泊中の船を沖へ動かそうと港に向かった。4人の漁師仲間と一緒に堤防から海を見渡すと、かつて見たことがないほど水が引き、海底が見えた。「これは大きな津波が来るぞ」。すぐに避難しようとしたが、仲間たちは「堤防を越えるほど高い津波は来ないべ」と言い、動かない。海から100メートルほど離れた自宅に1人で戻り、貴重品をまとめていると、玄関から濁った水がどっと流れ込んできた。

「洗濯機のような渦」にのまれ、気を失った。

東日本大震災当時の様子を話す大川貞男さん(撮影:笹島康仁)

意識を取り戻すと、壊れた自宅の屋根の下だった。内陸の高台の前まで200メートルほど、がれきごと流されていた。大量の水を飲んだせいか、胸が苦しい。のどに指を突っ込み、何度も吐いた。左腕に力が入らない。屋根の下から這い出ると、上から人の声が聞こえた。「助けてけろ、助けてけろ」。凍えきった体を抱えられ、避難所の小学校へ。すねの皮膚がぱっくり裂け、左手の爪は3枚はがれていた。

一緒にいた4人の仲間は、津波で亡くなった。

高台から見た山田湾。防潮堤の建設が進む(撮影:笹島康仁)

神経が通わない左手はいつも冷たい。指は一回り細くなった(撮影:笹島康仁)

半年間の入院後、大川さんは妻・ヒメ子さん(75)と町内のプレハブ仮設住宅に入った。津波にのまれた際に左肩の腱板を損傷し、身体障害者に。漁師をやめた後は、「おめえはいいべっちゃ。働かなくても食っていけるべし」という仲間の軽口がこたえたという。

復興の進む港を見ると、自分は置き去りにされている気がした。亡くした仲間への罪悪感も募る。そして、仮設住宅に引きこもることが増えていく。

ヒメ子さんは「(家族も)境目にいてたね。どこまでも沈む気持ちと、頑張ろうという気持ちと。誰にも相談できなかったから」と振り返る。

しばらくして、ヒメ子さんは行政の窓口を訪ねた。収入は、夫婦の国民年金のみ。貯金を切り崩していくしかなかった。そうした生活の不安を打ち明けたところ、震災による障害に対する特別な支援策はないことが分かったという。周囲に同じ境遇の人もいなかった。

「でも、あたしが負けちゃしようがないと思ってね。父さんを支えて、支えて、支えました」

妻に向かって、夫の大川さんは「この人のおかげで前向きになれた」(撮影:笹島康仁)

災害で障害を負った人には、災害弔慰金法に基づく「災害障害見舞金」がある。ただし、災害に起因する両腕や両足の切断、両目失明など極めて重い障害に限られる。東日本大震災での受給者は104人にとどまる。

震災から4年後、大川さんは新聞配達の仕事を始めた。毎朝午前2時に起き、職場へ向かう。ヒメ子さんに勧められて始めたグラウンドゴルフが、唯一の楽しみだ。大川さんは言う。

「蓄えを考えると不安はある。でも俺たちのことよりも、今後の災害で生き残った人たちがつらくないような、みんなの助けがあってほしい」

「まだ、地震のことを話してるんか」と言われ

災害障害者――。1995年1月の阪神・淡路大震災で、その存在は初めてクローズアップされた。

それに関わった一人が神戸市に住む岡田一男さん(78)である。阪神・淡路大震災後、災害障害者同士が集まる「集い」が開かれてきた。岡田さんは呼び掛け人。「集い」をよりどころに、当事者らが実態把握や支援制度の充実などを行政に働き掛けている。

阪神・淡路大震災で壊れた岡田一男さんの喫茶店兼自宅。岡田さんはつぶれた1階にいた(本人提供)

あの大震災で、岡田さんの営んでいた喫茶店兼自宅は全壊し、自身は立て膝座りの姿勢でコンクリート壁の下敷きになった。救出は18時間後。筋肉が壊死する「クラッシュ症候群」による腎不全と心不全になったという。

その後、臀部の筋肉は石灰化し、座ることも寝ることも難しくなった。腱が切れた右足はだらりと伸びきり、身体障害者認定を受けた。

約7カ月の入院中、病院に行政の情報は届かなかった。やっと抽選で当たった仮設住宅は山の上。不自由な体での入居は諦めた。同じ災害に遭ったはずの周囲の人々は、どんどん「復興」していく。

「こういう時に人は自殺を考えるんかなあ」。そんな思いもちらついたという。

岡田一男さん(撮影:本橋敦子)

自由のきかない右足首。毎日包帯できつく縛って固定する(撮影:本橋敦子)

退院後、生活のために百貨店の警備員の仕事に就いた。職を失うかもしれないと思い、障害のことをしばらく言えなかった。同僚は「まだ、地震のことを話してるんか」と何げなく口にする。その言葉もきつかった。

そんな岡田さんらが中心になった集まりがある。「震災障害者と家族の集い」。始まりは2007年で、阪神・淡路大震災から10年以上が経過していた。

神戸の「集い」とは

神戸市の被災者支援団体「よろず相談室」理事長の牧秀一さん(69)は岡田さん経営の喫茶店の常連客。2人は2006年1月、偶然ある会合で顔を合わせた。

牧さんは、その時の岡田さんの言葉に驚いた。「災害障害者はいまも重い荷物を背負ったまま。同じ悩みをもつ人たちが集い、薄紙をはぐように軽くしていきたい」。牧さんは災害による傷を抱える人の苦しみを考えたこともなかった自分に気付く。そして、相談室が主催するかたちで「集い」が開かれるようになった。

娘が障害者になった無念さを語る父親、車いすになり一変した人生を嘆く女性。「10年以上、こういう話がしたかったんや」と涙を流す人もいた。岡田さんは「災害障害者の実態を伝えるのが使命やと思うてます」と話す。

神戸市の甲斐研太郎さん(71)も「集い」に参加している。阪神・淡路大震災では、2階建ての自宅が倒壊。倒れてきたタンスに両足を潰され、その上に2階部分が乗っかった。足がちぎれるような痛み。折れた柱を抱きしめて必死で耐えたという。

甲斐研太郎さん(撮影:本橋敦子)

救出は22時間後だった。膝下の筋肉が壊死するクラッシュ症候群となり、1年間入院した。背中の皮膚を移植するなど手術は計8回。その治療に600万円ほどかかった。表装技能士の仕事には戻ったが、今も両足指は曲がり、足首は自由に動かない。

「災害で障害を負う苦しみは他人事ではないんです」

介助リフト付きワゴン車を購入し、車いすの仲間の送迎を引き受ける。東日本大震災で被災した宮城県を訪れ、災害障害者の把握や支援を訴えたこともある。

全国から当事者らが集まる「集い」は2018年6月、神戸市で開かれた。東海大農学部の梅崎世成(せな)さん(22)は、福岡県から参加した。彼は2016年4月の熊本地震で右足を失っている。

全国の災害による障害者らの集い。梅崎世成さん(いすに座っている左から4人目)も参加した(撮影:本橋敦子)

梅崎さんは3カ月の入院中、必死でリハビリに打ち込んだという。慣れない義足。転んだ回数は数えきれない。走ることも自転車に乗ることもできない。約半年後の9月には復学したが、生活は元に戻らない。

大学での研究やボランティアに打ち込み、希望していた畜産業の会社から内定はもらった。一方、震災後からは過呼吸の症状が多く出るようになったという。

「災害から生き残ってどれだけ努力していても、僕らの存在すら世の中には知られていない。死なずに済んだからよかったね、じゃないと思うんです」

私たちのような人を二度と出さないで

阪神・淡路大震災による災害障害者の実態調査は、兵庫県と神戸市によって2010年度に初めて着手された。震災から実に15年が経過していた。

その結果、障害者手帳の申請内容などから、その数は少なくとも349人と判明した。申請書類の原因欄には「自然災害」の項目がない。そのため、障害の原因が震災と明記されていないケースが多く、この調査でも実数は把握しきれなかったという。その後、同様の方法によって、東日本大震災では112人、熊本地震では8人が震災に起因する身体障害者として把握されているが、実際はもっと多いとみられる。

「よろず相談室」理事長の牧さん(撮影:本橋敦子)

災害障害者は、何を望んでいるのだろうか。

「よろず相談室」理事長の牧さん、喫茶店の店主だった岡田さんら阪神・淡路大震災の災害障害者とその家族は2017年2月、東京の厚生労働省を訪れ、古屋範子副大臣(当時)と面会している。

当事者は6世帯9人。このとき、「私たちと同じ思いをする人を二度と出さないでほしい」と訴え、障害者手帳の申請書類の原因欄に「自然災害」を加えること、災害障害見舞金の支給要件緩和などを求めた。

厚生労働省を訪れ、当時の古屋範子・厚生労働副大臣と面会する災害障害者と家族ら=2017年2月(撮影:本橋敦子)

事態は少しずつ動いている。

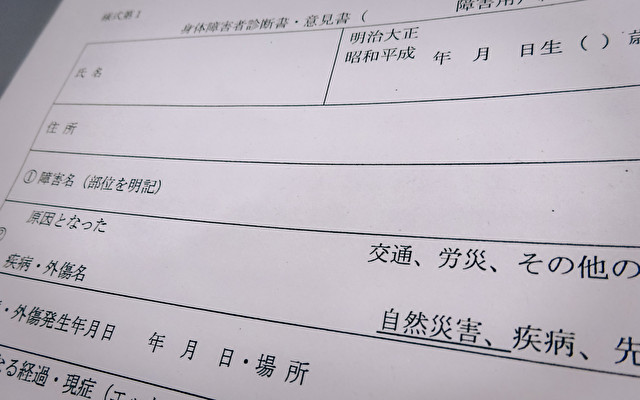

6家族9人の訪問から間もない同年3月、厚労省は障害者手帳の交付業務を担う都道府県などに対し、申請書類の原因欄に「自然災害」を加えることなどを通知した。そして、今年1月までに全都道府県で改正が実現した。これでようやく、災害障害者の実態を把握できる仕組みが整った。

現行の災害法制の見直しを求める動きもある。

関西学院大学の災害復興制度研究所(兵庫県西宮市)はこの夏までに、現行の被災者支援法制を一本化した「被災者総合支援法」の試案をまとめる。被災者個々の再建ニーズに合わせて選択の幅を広げ、復旧復興の過程で支援の手からこぼれ落ちる人をなくす狙いだ。災害で障害を負った人に関しては、災害障害見舞金の支給対象を拡大することなどを試案に盛り込むという。

現行の被災者支援法制の問題点を話し合う研究者ら(撮影:本橋敦子)

同研究所の野呂雅之主任研究員は言う。

「震災障害者は、家も家族も健康も失うという重層的なダメージを受けますが、現行法では支給要件が厳しくほとんどの人が支援の対象になりません。新法案では支給要件を緩和して災害障害者の存在を広く認め、生活再建のための一助にしたい」

牧さんたちには、別の発想もある。

「災害確定報告」や「災害年報」という名の文書。災害が起きた際、消防庁が各自治体に提出を求めるもので、死者数や負傷者数、倒壊家屋数などが報告される。そこに「災害に起因する障害者の人数」や「障害の程度」に関する報告を加えることはできないか――。

それが牧さんらの考えだ。公式データに「災害障害者」に関するものがあれば、その存在は可視化されるからだ。

牧さんは言う。

「災害障害者の存在やその苦しみを知れば、人はきっとそこに駆けつけると思うんです。そういう気持ちが、当事者の、災害から立ち上がる原動力になるんじゃないか。人は人によって救われるんです」

改正された身体障害者手帳の申請様式。当事者らの要望を受け、ようやく「自然災害」の文字が入った(撮影:本橋敦子)

本橋敦子(もとはし・あつこ)

2015年、毎日新聞社入社。初任地の仙台支局を経て、現在は東京経済部。