戦後の人口増加と成長のもと、居住地域はいたるところに広がった。だが、人口が減少する昨今、都市機能や居住地域をコンパクトにまとめる行政効率の良いまちづくり「コンパクトシティ」政策が各地で進められている。多くの自治体で巨費を投じられているものの、その効果には賛否両論がつきまとう。なぜ明確な「成功」の声は聞こえてこないのか。コンパクトシティ政策の問題とは何か。先駆的に取り組んできた富山市、青森市を訪れ、人口減少時代の都市のあり方と、その先にある「居住の自由」の行方を探った。(ライター・庄司里紗/Yahoo!ニュース編集部)

コンパクトシティ“先進”都市・富山

青色と銅色のラインに彩られた北陸新幹線が滑りこむJR富山駅。改札を抜けると、正面のホームで出発を待つ近未来的なデザインの路面電車が目に飛び込んでくる。富山市が全国に先駆けて導入した次世代型路面電車、LRT(Light Rail Transit)だ。

LRT環状線富山駅。JRから屋外に出ずに乗り換えが可能(撮影: 岡本裕志)

9月中旬の平日、朝8時30分。中心街を循環するLRTの環状線に乗る。通勤ラッシュの時間帯だが、乗客は10名ほど。空席が目立つ車内にはバッグを隣の座席に置いて化粧を直している女性もいる。

LRTは人通りのまばらな目抜き通りを軽快に走っていく。沿道には富山国際会議場や建築家・隈研吾による富山市ガラス美術館など、真新しい建築が整然と連なっている。

LRTも整然とした町並みも美しいジオラマのような風景だ。富山市が2002年から全国に先駆けて推進してきた「コンパクトシティ」政策の賜物だった。

コンパクトシティとは、都市機能が高密度にまとまり、徒歩や公共交通での移動がしやすい都市形態のことだ。コンセプトは1970年代の米国で、行き過ぎた郊外化への反省から生まれたとされている。日本では2005年頃から注目を集めるようになった。

富山市ガラス美術館の入る複合施設「TOYAMAキラリ」(撮影: 岡本裕志)

都市をコンパクト化すれば、郊外に広がった商業・居住エリアから空洞化した中心街に活気を取り戻せる上、インフラ維持管理などの行政サービスも効率化できる。そのためコンパクトシティ政策は、秋田県秋田市、栃木県宇都宮市、新潟県長岡市など多くの自治体で再開発のテーマに掲げられていった。

背景には、政府による強力な後押しがある。国は2006年、自治体が定める「中心市街地活性化基本計画」のうち、認定した計画に交付金や税の特例を適用する形で、自治体のコンパクトシティ化を支援し始めた。認定数は累計136市200計画に上っている。

このように本格化してきたコンパクトシティ政策だが、その効果には疑問の声もつきまとう。今年7月、総務省が行った「地域活性化に関する行政評価」で、「中心市街地活性化基本計画」は評価対象とした44計画のうち目標を達成できた計画が「ゼロ」と判明。他の地域活性化手法と目標達成度に明らかな差異があることを重く見た高市早苗総務相が、関係省庁に改善を勧告する事態となっている。

果たして「コンパクトシティ」は、本当に都市政策として有効なのだろうか。

「路面電車」のイメージを一新するLRT(撮影: 岡本裕志)

公共交通「LRT」を切り札に

《ここは公共交通沿線居住推進事業の補助対象地区です》

富山市内の分譲地の売り文句には、時折こうした一文を見かける。「公共交通沿線居住推進事業」とは、富山市がコンパクトシティ政策の一環として進める居住誘導策だ。市は鉄道駅や主要なバス停を中心に「居住推進地区」を設定。地区内で新たに住宅を取得する市民に、一戸あたり最大50万円の補助金を出すことで、郊外への人口の拡散を防ごうとしている。

そもそも、なぜ富山市はコンパクトシティ政策に注目したのか。

富山市の市街地は1970〜2010年までの40年間で約2.1倍に拡大。一方、人口は2005年をピークに減少へ転化した。現在約42万人を抱えるが、人口密度は全国の県庁所在地で44位の1平方kmあたり337人(新宿区は1万8300人)まで低下。激しい郊外化が進んでいるのだ。

市の試算(2004年)では、郊外化で人口密度が今の半分にまで低下すると、住民1人当たりの道路や下水道の維持更新費は2倍になるという。富山市都市整備部都市政策課の担当職員が語る。

「人口減少などで税収が減る中、街のすみずみまで道路や学校をこれまでと同じように維持管理していくのは無理があります。また、人が減ったことでスーパーや病院、公共交通などが撤退すれば、暮らし自体も困難になる。コンパクトシティはそれらの諸問題を解決する処方箋だったのです」

こうして富山市はコンパクトシティ化へと舵を切った。2007年には、国が認定する前述の「中心市街地活性化基本計画」の第1号にもなった。

富山市のコンパクトシティ政策を象徴するLRT(環状線)の路線図(撮影: 岡本裕志)

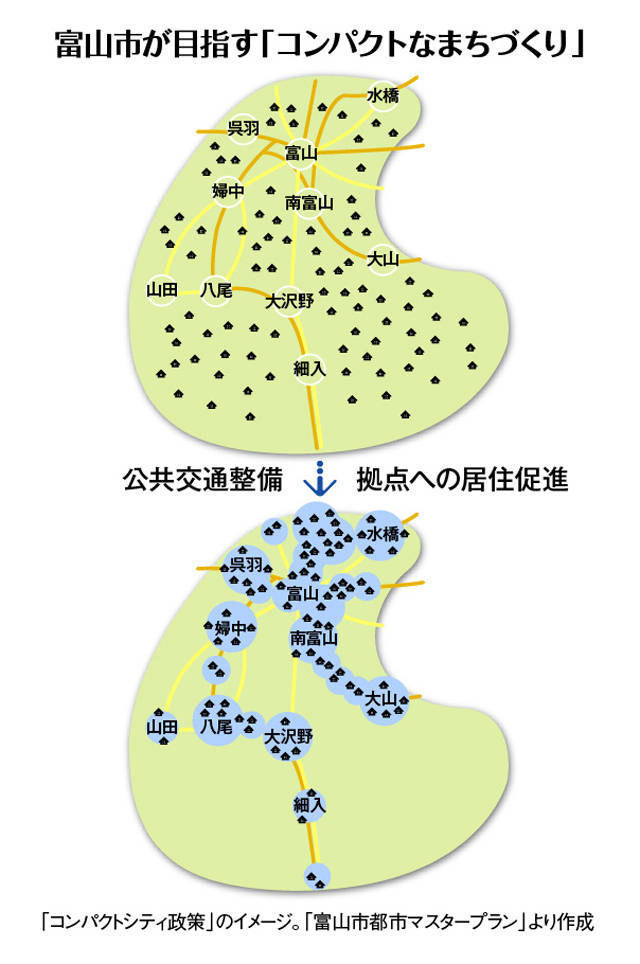

市は計画の中で、まずLRTなどの公共交通を再整備し、駅前や中心街を再開発によって活性化しながら、散らばった居住エリアをゆるやかに中核拠点に寄せていきたいと考えた。

そうした取り組みの結果、LRT全線の1日平均乗車人数は大幅に増えたと担当職員は言う。「中心市街地への転入人口も毎年プラスになっていますし、コンパクトシティ政策の成果は着実に上がっています」。

車中心の「郊外化」が止まらない

だが、市民の中には異なる声もある。中心部に住む太田良子さん(28歳・仮名)はこう語る。

「中心部の景観はきれいになりました。でも、街が活性化している実感はありません。通りを一本外れれば、シャッター街や空き家が並んでいますから。LRTはお年寄りには便利だと思いますが、若い世代は今でも車移動が中心ですよ」

たしかに「昔は人の頭で前が見えないほどの人出で賑わっていた」という市中心部の商店街に、今その面影はない。では、富山市民はどこを生活圏にしているのか。多くの市民が口を揃えるのが、中心部から車で20分ほど離れたショッピングモールだった。

夕方5時。訪れたモールの屋内駐車場はほぼ満車。モール内は子連れの女性や学生、お年寄りのグループなど多彩な人々で賑わっていた。そして、目の前を走る国道の向かいには新興住宅地が広がる。大きな戸建てが軒を連ねる敷地内の道路では、走り回る子どもたちの喚声が響き、子育て世代の多さがうかがえた。

この一帯は富山市が定める「居住推進地区」ではない。最寄りの鉄道駅からも遠い。だが、地元の開発業者によると、宅地の売れ行きは好調で「ほぼすべての区画が売約済み」との話だった。

富山市郊外部のショッピングモール。平日夕方、屋内駐車場は満車。屋外駐車場も次々と車で埋まっていく(撮影: 岡本裕志)

モール近くの住宅地(撮影: 岡本裕志)

市民の多くがいまだに郊外での暮らしを選んでいる。その現実を富山市の都市政策課担当者に投げかけると、「承知の上」と前置きしながら、次のように説明した。

「あの辺りは2005年の合併前、旧婦中町の一部だったエリアです。旧婦中町時代に大型商業施設の誘致が進められました。あの一帯の賑わいはその名残といえます」

この事実が示すのは、すでに形作られた郊外から人の流れを呼び戻すことの難しさだ。結局、都市は市民によって細切れに所有されており、その市民の意思決定が自由である以上、街の再編は行政の思惑どおりには進まないのだ。

同時に担当者は「富山市のコンパクトシティ政策は郊外の暮らしを否定するものではなく、あくまでも無秩序な郊外の拡大を抑止し、活気ある中心街と公共交通網を軸に街に人や企業が集まる流れを生むことが目標」と強調する。

「まちづくりの結果が見えるまでにはそれなりの年月が必要なのです」。公費も含む巨額の投資コストに見合う効果も含め、コンパクトシティの成否の判断はまだ早い、というのが富山市の意向のようだった。

一方、コンパクトシティ政策にまつわる明らかな「失敗」が市政を揺るがす事態となっているのが、青森県青森市だ。コンパクトシティ化を見据えた駅前再開発への投資が焦げ付いたことで、批判にさらされていた。

コンパクトシティ“失敗”都市・青森

9月某日、青森市内を一望する海沿いの展望台。遠く八甲田山のふもとまでびっしりと住宅が建ち並んでいる様子が一望できる。

青森市の眺め。遠く八甲田山の山裾まで宅地が広がっている(撮影: 岡本裕志)

展望台を出て青森駅に向かうと、駅前に赤い外観の巨大なビルが見えてくる。2001年に開業した再開発ビル「アウガ」。地下に鮮魚市場、地上4階までが商業施設、5〜8階は図書館などの公共施設が入居する複合施設である。

開館以降、多くの来館者を集めたアウガだが、売上げは初年度から赤字を記録。その後も慢性的な赤字経営が続き、ついに今年2016年、運営母体の第三セクターが事実上の経営破綻。ハコモノ行政の典型的な失敗プロセスをたどり、責任を巡って副市長と市長が相次いで辞任するなど、市政を巻き込む大問題となっている。中心街活性化の象徴だったアウガの失敗は、コンパクトシティ政策そのものを失敗と見なす根拠となった。

左手赤い外観の建物が「アウガ」。来館者は少なくないが、経営は破綻した(撮影: 岡本裕志)

だが、アウガ批判に反論する人もいる。

「一つのビルの失敗が都市政策と同列に語られるのはおかしい。アウガの問題はコンパクトシティ政策とは切り離して考えるべきだろう」

そう語るのは、1989年から五期、青森市長を務めた佐々木誠造氏。コンパクトシティ政策を推進した、まさに当事者である。

元青森市長、佐々木誠造氏(撮影: 岡本裕志)

約30万人の人口を擁する青森市は、富山市と同じく郊外化の問題に悩まされてきた。中でも大きな課題だったのが除雪問題だ。青森市は年間降雪量6.8m(過去30年間の平均値)に達する世界有数の豪雪都市だ。積雪による交通網の麻痺や住宅損壊を防ぐには、効率的に除雪ができる「集住」が合理的だ。佐々木氏が言う。

「青森市の除雪コストは年間30〜40億円にも上り、財政を圧迫していました。しかも郊外化によって年々、増加傾向にあったのです」

実現しなかったイメージ

危機感を覚えた佐々木氏は市長時代、いち早くコンパクトシティに注目。早くも1999年からその考えをまちづくりに活かしてきた。

まず、市域を「インナー」「ミッド」「アウター」の3エリアに区分。インナーに商業・行政・居住機能を集め、ミッドには居住・近隣商業機能、アウターには農地・自然を配して宅地開発や大型店の出店を規制する計画を立てた。

インナーの中心となる青森駅前には、公共投資によってシニア向け分譲マンションやホテルなどが次々と誕生。老朽化した駅前生鮮市場の再生事業として1980年代から計画が進んでいたアウガも、コンパクトシティ化の一端を担う形で185億円をかけて2001年に開業。来館者数は年間600万人を超えるなど活況を呈した。だが、売上げは予想の半分以下に留まった。

「景気の低迷で開業前にキーテナントが撤退したのは大きな痛手でしたが、他にも要因はある。そもそも当初はアウガ単体ではなく、駅前の複数の再開発プロジェクトと連携して街全体を活性化する計画だったんです」(佐々木氏)

大規模な駅ビルなどが建つ予定だった青森駅前(撮影: 岡本裕志)

佐々木氏とともに、30年近く中心市街地のまちづくりに取り組んできた青森の商業支援ベンチャー会社PMOの加藤博代表も、実現しなかったイメージをこう振り返る。

「アウガを含む駅前の再開発エリアを中心にまずインナーの暮らしやすさを向上させ、除雪が困難になった郊外のお年寄りには街中へ住み替えていただく。そして、お年寄りが移住して空き家になったミッドエリアの住宅には、ファミリー世代の居住を促す。そうやって少しずつ街を小さくしていく、まさにコンパクトシティのイメージを描いていたのです」

青森市中心街区のまちづくり運動を「天命」と語る加藤博氏(撮影:岡本裕志)

だが、計画は思惑通りには進まなかった。佐々木氏は2009年、道半ばで市長選に落選。次期市長の下で再開発計画は白紙撤回され、青森市のコンパクトシティ構想は暗礁に乗り上げた。

「コンパクトシティの本質は、中心街の活性化という小さい話じゃなく、いかに人々が暮らしやすい街をつくるかということ。それは将来的な雇用の創出も視野に入れた長期的な取り組みなのです。それが中断してしまったことは残念でなりません」(加藤氏)

都市計画は、首長の交代といった政治的要因にも影響を受けやすい。アウガを巡る迷走は、その典型だろう。数十年という長い時間を要するまちづくりの難しさがそこにある。

ただ、青森市民の中には「街中には住みたくない」という人もいる。取材の帰路、タクシーの運転手(65歳)は、こう言った。

「街中は家賃も駐車場も高い。土地や家を買うなんてもってのほか。住めるのは、お金がある人だけ。ふつうの年寄りには無理。車があれば買い物にも困らないし、そもそも60年以上暮らした場所を離れるなんて考えられない。みんな住み慣れた場所で最後まで暮らしたいんだよ」

自治体の都合より自らの生活を優先するのは、市民にとって当たり前の感情だ。街中に住む「合理性」が見出せないかぎり、人はこれからも郊外へと向かうだろう。

青森市郊外の商業施設。市の計画では「ミッド」のエリアにある。生活の場でもあり、雇用の場でもある(撮影: 岡本裕志)

計画外の地域を選ぶ「居住の自由」

手段としてのコンパクトシティには課題が山積している。

郊外から中心部への住み替えはコンパクトシティ化の柱の一つだが、居住誘導策は、憲法22条が認める「居住、移転の自由」への介入との見方も可能であり、どの自治体も即効性のある施策を打ち出せていない。

それどころか、いまなお“コンパクト”と反対の動きである市街地の拡大は止まっていないという。「現実的に、街を面的に小さくすることは容易ではありません」。そう指摘するのは、地方都市の問題に詳しい日本総合研究所の藤波匠上席主任研究員だ。

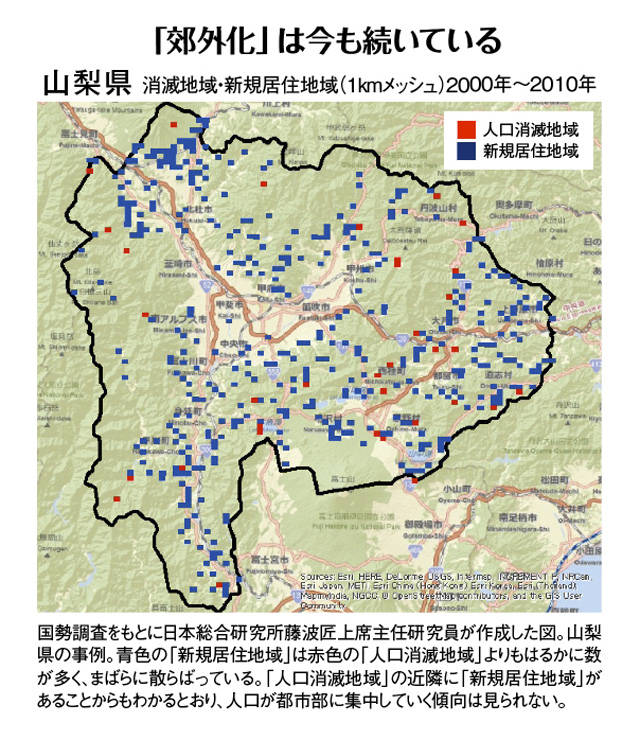

下図は、山梨県での2000〜2010年の居住地域の変遷を示したものだ。山深い地区にも居住エリアが広がっていることがわかる。藤波氏は「他都市でも同様の傾向が見られる」と言う。

「消滅する集落がある一方、そのすぐそばに新しい住宅地が出現するケースもある。もし文字通りに街をコンパクトにするのであれば、強制力を伴う居住制限区域を設けるなど、思い切った施策が必要になるでしょう」

その上で藤波氏は、今後はすでにある社会資本の有効利用によって「住民が付加価値の高い仕事に就ける仕組み作りをするのが最優先」と提言する。

「地域に住む1人あたりの経済的な豊かさを実現すれば、たとえ人口が減って行政サービスが行き届かなくなっても、地域でお金を出し合ってコミュニティバスなどインフラを維持することもできる。物理的に街をコンパクトにできない以上、地域の豊かさを向上させる施策にももっと目を向けるべきです」

地域政策や環境政策などの領域で研究活動を続ける藤波匠氏(撮影: 八尋伸)

しかしながら、都市のコンパクトシティ化はすでに国策的な色を強めている。政府は2014年、都市を「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」に分け、区域外の開発を抑制する「立地適正化計画」の導入を決めた。財政が逼迫する中、国が「理論としては完璧」なコンパクトシティ政策を急ぐのは、将来的な「居住制限」への布石と捉えることもできる。

こうした流れが一段と進めば、先祖代々からの土地や住み慣れた家から離れざるをえない人も出てくるだろう。自ら高いインフラコストを払ってでも愛着のある土地に住み続ける「居住の自由」を取るか、行政サービスの行き届く居住推奨地区で集住するか。選ばなければならない時代がすぐそこまで迫っている。

庄司里紗(しょうじ・りさ)

1974年神奈川県生まれ。大学卒業後、ライターとしてインタビューを中心に雑誌、Web、書籍等で執筆。2012〜2015年までの3年間、フィリピン・セブ島に滞在し、親子留学事業を立ち上げる。現在はライター業の傍ら、早期英語教育プログラムの開発・研究にも携わる。明治大学サービス創新研究所・客員研究員。

連載「土地」が日本を悩ませる

日本において長らく土地は資産と同義だった。だが少子高齢化が進む現在、もはや土地は「価値ある」「頼れる」「守るべき」ものではない。被災地、限界集落から地方都市、東京都心まで、「土地」はさまざまな形で日本を停滞させている。この連載では、現場の事例を取り上げ、日本の土地問題の正体に迫る。

第1回「地権者は「ゴースト」 所有者不明地という日本の難題」

第2回「増える空き家、「スラム化」する老朽マンション 撤去費用を支払うのは誰か」

[写真]

撮影:岡本裕志、八尋伸

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝

[図版]

ラチカ