起業家、オーシャンブリッジ ファウンダー 高山知朗

起業家の高山知朗さん(46)は2011年、40歳で「悪性脳腫瘍」になった。その後、「悪性リンパ腫」「急性骨髄性白血病」を次々に発病。「ひとつひとつ、目の前の課題を乗り越えることに集中するしかなかった」と高山さんは言う。3つの異なるがんと闘った起業家が語る、仕事とがんと、人生とは――。(ノンフィクションライター・古川雅子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

この河川敷の菜の花畑を背景に娘と撮った写真がある。「娘は僕の長い入院の間、その写真を離さず持ち歩いていたそうなんです」(撮影:キッチンミノル)

「あと19年、生きられるようにしてください」

2月中旬、神奈川県横浜市にある自宅近くの川べりで、高山さんは穏やかな笑顔を浮かべ、水面に反射する光を眺めていた。2017年2月に急性骨髄性白血病を発病してから1年。長く、過酷な治療を終え、今は家族との「普通の暮らし」を取り戻しつつある。

「2度目まではがんを告知されても泣いたことはなかった。けれど、3度目はこらえきれなかったですね。会社を離れ、やっと家族とゆっくり平穏な生活を送れると思ったのに、『このタイミングで、またがんかよ』と」

IT商社オーシャンブリッジ創業者の高山さんは、40歳からの7年間で3度のがんに見舞われた。最初は悪性脳腫瘍。42歳で悪性リンパ腫。45歳で急性骨髄性白血病。

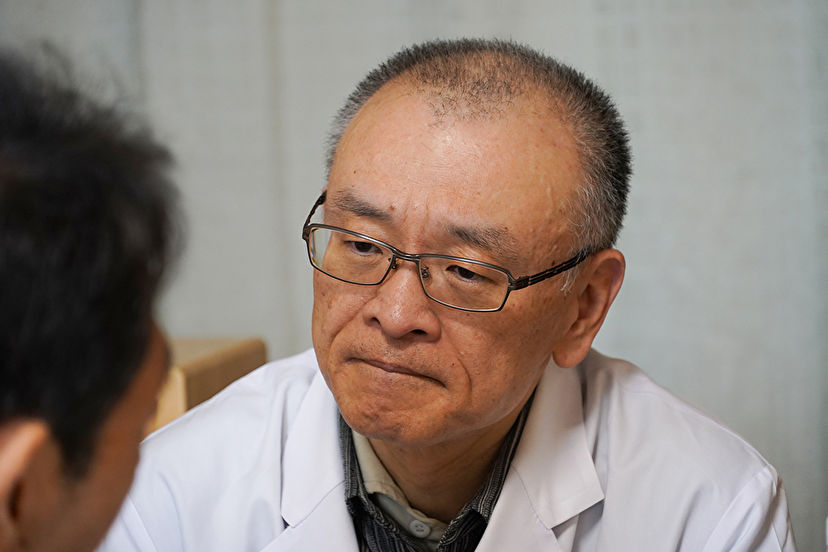

インタビューに答える高山知朗さん(撮影:キッチンミノル)

「3回闘病をして、3回目の時に分かったことがあるんですよ。奥さんと娘の2人が自分にとってどれほど大切でかけがえのない存在かということ。1度目で、自分の人生で一番大切なものは仕事じゃない、家族だと分かってはいましたが、骨髄移植をして、死の淵をさまよっていた時に痛切に感じました。死にそうになりながら、頭の中では2人の家族のことだけを考えていました」

高山さんは2001年に起業。有望なソフトウェアやITサービスを探して世界中を飛び回る日々を送っていた。時差のある海外の取引先とのやりとりは24時間態勢。文字通り休む間もなく仕事をしていた。

2011年6月。スペインからスロベニアを回る8日間の出張をこなし、帰国の途中、スイスのチューリッヒ空港で乗り継ぎ便を待つ間に意識を失った。

2011年6月、スペイン・バルセロナの企業を訪問した時の様子。いちばん右が高山さん(提供:高山知朗さん)

帰国後、悪性脳腫瘍と診断された。この腫瘍にはいくつかの種類があるが、高山さんが罹患したのは神経膠腫(グリオーマ)。神経膠腫の手術では腫瘍の「摘出率」が問題となる。つまり、できるだけ「取り残し」のない手術が求められる。高山さんの悪性度(グレード)は画像で見る限り3か4。仮に4だった場合、5年生存率はぐっと下がる。病理検査をしないとどちらかは分からない。

不安の中、高山さんはこんなことを考えていた。「自分は5年生存率とか関係なく、とにかく娘が成人して一緒にお酒を飲めるようになるまで、あと19年は最低でも生きることに決めた」。前年に長女が生まれたばかりだった。

手術前、医師から、腫瘍のかたまりの先にヒゲのように細く伸びている部分があり、その部分も手術で取ることはできるが、正常細胞に染み込むように伸びているため、術後の後遺症が懸念されると説明された。高山さんは医師にこう伝えた。

「とにかくあと19年、生きられるようにしてください」

当時のメモ書きを見せてくれた。高山さんは今も日々の出来事や感情を細かく記録している(撮影:キッチンミノル)

「何もしないで生きていくという選択肢があるのか」

手術は成功した。後遺症で視野の左下4分の1ほど失ったが、退院後2カ月で会社に戻った。退社時間を早めるなどしつつ、社長の仕事を続けた。

しかし、2度目のがんの後はそうはいかなかった。

42歳の時、悪性リンパ腫が見つかった。高山さんの場合、急性リンパ性白血病とよく似た病態で、比較的悪性度が高く、進行が速いものだった。

医師は、標準治療として骨髄移植(造血幹細胞移植)を勧めた。骨髄移植は根治が望める半面、リスクが高い。「移植は怖いんです。移植したことが原因で2割から3割が亡くなってしまうと聞いた。僕も死ぬ可能性は十分ある」。娘の20歳の誕生日を祝うことを人生の目標にしていた高山さんには、移植そのものによる死のリスクは受け入れ難かった。

創業した会社はわが子のような存在だった。「僕の場合、病気で強制的に定年がきちゃったようなもの」(撮影:キッチンミノル)

自ら辞書を引いて海外の論文を50本ほど読み、医師と治療法を議論した。最終的に「骨髄移植をせず、最新の海外論文で治療成績が高かった抗がん剤の組み合わせで治療する」という方針を立てた。

強い抗がん剤による治療は7カ月におよんだ。寛解(かんかい、腫瘍が消失している状態)と診断され、自宅療養になってからもしばらくは再発防止のための抗がん剤治療を追加で受けた。

この2度目のがんの闘病中に、高山さんは社長の座を部下に譲り、会長に退いている。「寂しかったけどしょうがないですよね。『社長がずっといないのはまずい』と言われれば、確かにその通りです」。しかし、少しずつ体力を取り戻していくにつれ「会社に戻りたい」と強く思うようになった。高山さんはその時の気持ちをこう振り返る。

「もう一度働くことで会社に貢献したい。ひいては社会に貢献したい。一番大事なものは仕事じゃないと分かっていたけど、働いて世の中になんらかの価値を生み出すことは、やはり僕の生きがいだったんです」

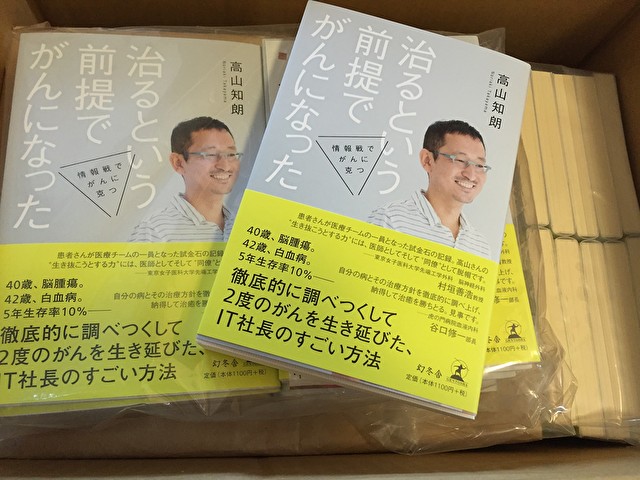

2度目のがん闘病後に自らの経験を本にして出版した。今もブログや出版を通じて闘病経験の発信を続けている。「社会とつながり、貢献することはこれからも大切にしていきたい」(提供:高山知朗さん)

現場復帰の道を模索した。しかし、週1〜2日の出社でヘトヘトになる。社長業どころか、フルタイム勤務も到底無理と思い知らされた。ある時部下にこう言われた。高山さん、たまにきて、現場のこと分かんないで指示出すのやめてもらえますか――。家に引きこもり、悶々と悩む日々が続いた。

抜け出すきっかけになったのは、臨床心理士の妻・由貴さん(47)の何気ない一言だった。「もし会社を売却できて、働く必要がなくなるなら、何もしなくてもいいんじゃない?」。高山さんは驚いた。

「何もしないで生きていくという選択肢があるのか、と。早期リタイアなんてまったく頭になかった」

気持ちを切り替えて会社を手放す覚悟を決めたのが2015年9月。売却の意思を告げると、経営陣から猛反発を受けた。「でも、安く譲るよとは僕も言えないわけです。働けないから会社を譲るんですから」。それでも会社を成長させてくれるならと、社外への売却と並行して、経営陣への事業承継も検討することにした。社員への事業承継か、社外への売却か――。1年近い交渉の末、IT企業への売却が成立したのが2017年1月。売却に反対していた幹部社員は去っていった。そのわずか1カ月後。

闘病中も、よくこの河原で考えごとをしたという(撮影:キッチンミノル)

白血球が少ない、おかしいと、医師に骨髄穿刺検査を提案された。検査の翌日、電話がかかってきた。急性骨髄性白血病。以前のがんの再発ではなく「二次がん」とのことだった。

2度目のがん発病時から高山さんを診てきた谷口修一・虎の門病院血液内科部長によれば、「二次がん」とは「がんの治療に使用された抗がん剤や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後にもとの病気とは別の種類のがんや白血病を生じること」だ。

「高山さんの場合、骨髄の検査で悪性リンパ腫とは明確に異なるがんであることが証明されました」

「治療を乗り越えて、この家族が待つ家に帰る」

高山さんは、3度目のがん告知を受けた時のことをこう振り返る。

「そうですかって。『移植ですか』って聞きました。『今回は移植は不可避だね』と言われました。そうですか、これから平穏に暮らそうと思ってたのに、今度は移植ですかというので、涙が出てきて。うちの奥さんにすぐ電話して、人前でもちろん泣かないし、家族の前でもほとんど泣いたことないですけど、もう涙出てきちゃって、『新しいがんになっちゃった、再発じゃない、今度はもう移植するしかないんだって』って……」

骨髄移植では、まず強い抗がん剤で悪い細胞を死滅させる。これを「前処置」というが、その際、血液をつくる正常な造血幹細胞も破壊される。その後、正常な造血幹細胞(高山さんの場合はさい帯血)を移植する。前処置では自分の血液中の白血球や血小板も殺されるため、免疫力がほぼゼロになり、感染症などの合併症を警戒しなければならない。また造血幹細胞に含まれるドナーのリンパ球が、患者の体を異物とみなして攻撃するGVHD(移植片対宿主病)も激しい。

2017年4月、さい帯血移植後の点滴の数々。虎の門病院にて(提供:高山知朗さん)

高山さんは、抗がん剤治療の副作用で味覚障害になった。何を食べてもまずい。ひどい下痢で1日に10回以上もトイレに駆けこんだ。さい帯血移植後には40度を超える高熱が数日間続いた。夜中に突然「胃にドリルを刺されるような激しい痛み」に襲われたこともあった。退院後も合併症を頻発し、感染症や肺炎などで入退院を3回繰り返した。入院期間は延べ8カ月。血圧が60近くに下がって死の淵をさまよったこともある。

苦しい時はベッドサイドに置いた家族の写真を見つめ、「治療を乗り越えて、この家族が待つ家に帰る」とひたすら願った。その「ちょっと先の望ましい未来」こそが高山さんにとって「唯一の希望」だった。

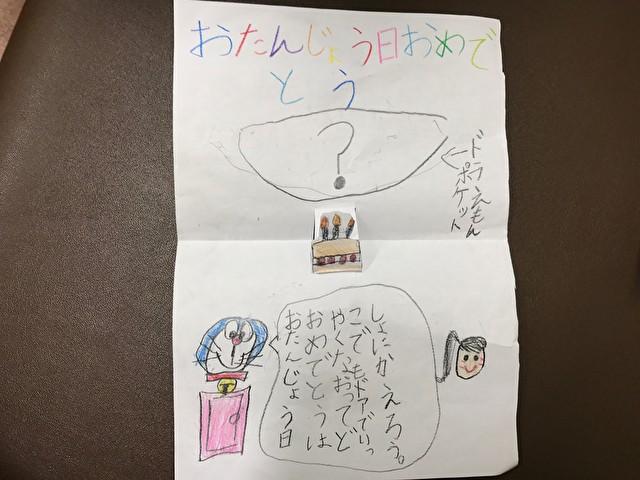

2017年5月6日の誕生日に娘がくれたメッセージ(提供:高山知朗さん)

今、高山さんの自宅には、娘とおそろいの名入りのビールジョッキと、娘の生まれ年である2010年産シャトー・マルゴーのボトルがある。

「『娘の20歳を祝う』という目標をみんなに言っていたら、付き合いのあった海外の取引先の元CEOが『これで祝ってくれ!』とジョッキを届けてくれたんです。20歳のお祝いはワインと決めていたんですが(笑)」

シャトー・マルゴーはかつての部下がプレゼントしてくれた。

「『このシャトー・マルゴーをこのジョッキに入れて、家族3人で乾杯する』という光景を思い浮かべてから寝るようにしています。毎晩欠かさずにね。この具体的な人生のマイルストーンを心の中に置いていたからこそ、どんなにつらい治療も乗り切れたし、家族がいればこれからも困難を一つ一つ、乗り越えていけると思っています」

高山知朗(たかやま・のりあき)

1971年生まれ。長野県出身。早稲田大学政治経済学部卒。1994年、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社。2001年、IT企業「オーシャンブリッジ」を設立。2017年に同社株式を売却して代表取締役を退任、現在は同社ファウンダー(顧問)。2011年に悪性脳腫瘍を発病。さらに2013年には悪性リンパ腫を、2017年には急性骨髄性白血病を発病し、さい帯血移植治療を経験。闘病記を「オーシャンブリッジ高山のブログ」(http://www.oceanbridge.jp/taka/)に綴る。著書に『治るという前提でがんになった 情報戦でがんに克つ』(幻冬舎)がある。

古川雅子(ふるかわ・まさこ)

ノンフィクションライター。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障害を抱える当事者、医療・介護の従事者、科学と社会の接点で活躍するイノベーターたちの姿を追う。著書に、『きょうだいリスク』(社会学者の平山亮との共著。朝日新書)がある。

[写真]

撮影:キッチンミノル