囲碁・将棋での人工知能と棋士の闘いに決着がつきつつある。囲碁の世界では昨年トップ棋士が人工知能に敗れるという事態が起きた。将棋の電王戦も、人工知能が強さを証明したことで役目を終え、終わりを迎えようとしている。人工知能の登場は、囲碁や将棋をどのように変え、棋士たちをどう変えてきたのか。(ライター・中村仁美/Yahoo!ニュース編集部)

将棋プログラムで研究は当たり前に

この数年、西尾明六段は日々、コンピュータの前で長い時間を過ごしている。対戦相手のデータ分析と将棋プログラムを使った棋譜解析、その結果を基に相手がどんな戦法でくるか、どんな局面になるかを想定し、その周辺の変化を研究するのである。

「想定した局面で自分が考えた手をいくつか実際に指してみて、コンピュータがどう評価するか。それを数値で確認し、自分の読みで合っているか、裏付けをとる。そうすることで別の局面に進んでも対処しやすい面があるからです」

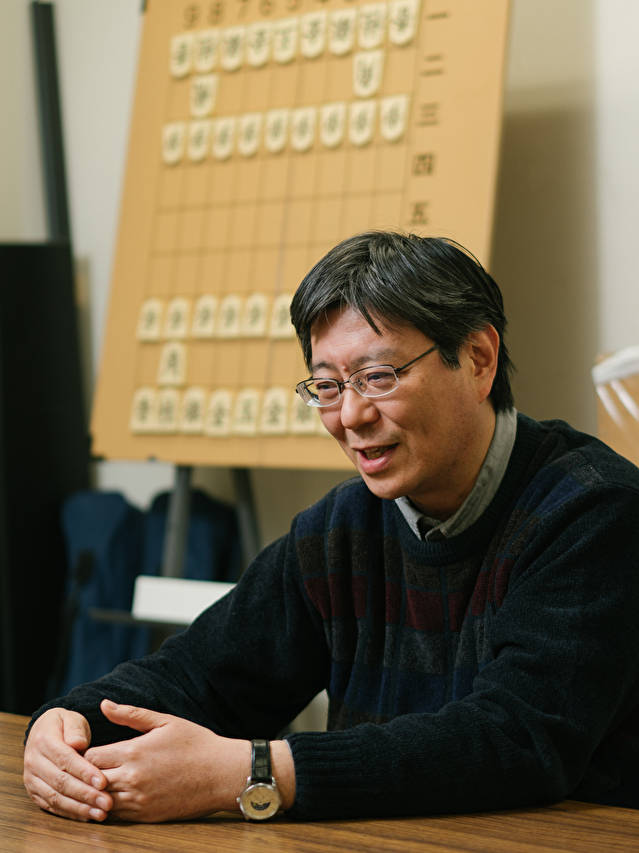

西尾明(にしお・あきら)1979年神奈川県横浜市生まれ。2003年4月にプロ棋士となった。通算戦績は289勝201敗、勝率は5割8分9厘(2017年3月21日現在)。現在は3つの将棋プログラムを活用している(撮影: 岡本裕志)

西尾六段は現在37歳。23歳でプロ棋士となった。だが、本格的に将棋プログラムを扱いだしたのは2011年と30歳を過ぎてからのことだ。同年5月、西尾六段は世界コンピュータ将棋選手権の解説を務めた。将棋プログラムの強さに驚き、すぐに当時フリーソフトで最強とされた「ボナンザ Ver6.0」と「GPS将棋」を研究に取り入れた。

「プロの目から見ると、そのときの将棋プログラムは“四角い”将棋というか、指し手が滑らかではなかった。でも、この数年で指し手はすごく洗練されたと思います」。現在は、多くの棋士が研究に将棋プログラムを取り入れているという。

将棋プログラムが生み出した新しい戦法で対局することも増えてきた(撮影: 岡本裕志)

1970年代から始まった将棋プログラム開発の歴史

近年、将棋や囲碁などの分野で、「人工知能(AI)」の話題が増えている。人間よりすばやく正確な判断ができる進化をみせているからだ。

チェス、将棋、囲碁といったボードゲームは、AI研究の初期からテーマの一つとされ、「コンピュータに将棋をさせる」ことも1970年代から行われてきた。つまり将棋AIには40年以上の歴史があるともいえる。だが、プロ棋士が評価できるレベルのプログラムはなかなかできなかった。

状況を変えたのは、2005年に登場した「ボナンザVer.1.0」だ。ボナンザは2007年、20歳で竜王の座を獲得していた若手トップの渡辺明竜王と対局。敗れたものの、その実力はプロ入りを意味する四段に近い「奨励会三段レベル」と評価された。

そしてプロ棋士を超えたのが2012年1月の「将棋電王戦」だ。ボナンザを源流とする将棋プログラム「ボンクラーズ」が米長邦雄永世棋聖に挑み、勝利した(米長は同年12月死去)。3年後の2015年の電王戦では、5ソフト対棋士5人の団体戦(5番勝負)が行われ、辛くもプロ棋士が制した。だが、それ以前から、もはやプロ棋士は将棋プログラムに勝てないのではないか、という観測が広がっていた。そして電王戦は、「(人間とコンピュータの勝負は)役割を終えた」として、今年(2017年)4月1日からの2番勝負で幕を下ろすことが主催者から発表されている。

2015年3月から4月にかけて行われた電王戦FINALでは、将棋ソフトの指し手にロボットアームが利用された。斎藤慎太郎五段との第1局(写真: 毎日新聞社/アフロ)

急激に強くなった囲碁プログラム

囲碁の世界でもAIの研究が劇的に進化した。2016年3月、世界トップクラスのイ・セドル九段が囲碁プログラムと5番勝負を行い、1勝4敗とAIに敗れた。相手はグーグル・ディープマインド社が開発した「アルファ碁」だった。

2016年3月、韓国・ソウルで行われた5番勝負の最終第5局で、アルファ碁に敗れ、盤面を見つめるイ・セドル九段(写真: AP/アフロ)

結果は世界で大きく報じられた。勝負判定が難しい囲碁の世界では「しばらくは人間が負けることはないだろう」と信じられていたためだ。

将棋と囲碁は一見同じようなボードゲームだが、ルールが大きく異なる。将棋は相手の王将を取ることで勝敗が決まるが、囲碁は相手より多くの地を取る(囲む)ことで勝敗が決まる。将棋は9×9のマス目に駒を並べるが、囲碁は縦横19本ずつの線(19路盤)の交点に石を置く。将棋の駒は種類によって動き方や強さなどに違いがあるが、囲碁は石の価値がすべて同じである。

したがって、囲碁の勝敗はそのときの石の配置によって決まる。明確なゴールがないこういったゲームをコンピュータは得意としないにもかかわらず、それをプロ並みに習得したと証明したのが、アルファ碁だった。

趙治勲(ちょう・ちくん)1956年韓国釜山市に生まれる。68年、11歳9カ月でプロ試験に合格、入段(入段最年少記録)。日本の囲碁界で史上最多通算74タイトルを獲得。2012年9月には史上初の通算1400勝を達成している。現在の称号は名誉名人・25世本因坊治勲(撮影: 岡本裕志)

趙治勲名誉名人はアルファ碁について、感慨深げにこう語る。「囲碁はプロ制度が始まって400年。その間に人間がこつこつと強くしてきたことを、アルファ碁はたった6カ月で成し遂げたわけですね」。問題は、こうしたAIの発展が囲碁や将棋をどのように変えてきたかということだ。

将棋プログラムは探索と評価で構成されている

そもそもAIは、どんな論理で将棋や囲碁の戦略を立てているのか。

まず将棋の場合は、基本的に「探索(局面を読む)」と「評価(読んだ局面の善し悪しを判断する)」で指していく。2007年に渡辺竜王と対戦したボナンザには、強さの要素が2つあった。1つはその局面で可能なすべての指し手を考えるという「全幅探索」。もう1つが、その局面ごとの勝率を数値的に評価するパラメータの自動生成(機械学習)だ。

ボナンザ以前の将棋プログラムはそうではなかった。自然で有効な手だけを重点的に探索する「選択探索」と、開発者の「手作業による評価関数」とを組み合わせていた。当時はコンピュータが非力だったことが大きいが、開発者も将棋を指すので、人間のやり方を踏襲していたのである。

しかし、ボナンザの開発者は将棋に関しては素人だった。「だから従来の手法にとらわれない発想ができたのでは」と電気通信大学の伊藤毅志助教は説明する。

「さらにこれまで人が手作業で教えていた局面の評価方法を、自動的に学習させるようにしました。それが将棋プログラムが強くなった一因といえます」

伊藤毅志(いとう・たけし)1964年生まれ。電気通信大学 情報理工学研究科 助教。将棋などの思考ゲームを題材に認知科学や人工知能、人間の問題解決・学習過程などの研究に従事している。コンピュータ将棋協会理事、コンピュータ囲碁フォーラム理事(撮影: 岡本裕志)

囲碁は画像認識の技術を応用して強化

囲碁プログラムも、プログラム自身がつくった局面から学ぶ手法を採用している。囲碁プログラムで世界最強を狙う「チーム・DeepZen」代表の加藤英樹氏が言う。

「アルファ碁は、人が一生かかっても学習できない3000万もの棋譜を、50台のGPU(画像用処理装置)を使い、1週間で学習させた。それが急激に強くなった秘訣です」

加藤英樹(かとう・ひでき)1953年東京生まれ。80年東京工業大学大学院理工学研究科情報工学専攻修了。82年に富士通研究所に入社。人工知能の研究に従事する。「チーム・DeepZen」代表。コンピュータ囲碁フォーラム理事(撮影: 岡本裕志)

加藤氏によれば、アルファ碁が強くなった理由はもう1つある。

囲碁は局面の数が多く、過去の対局と同一の局面に出会うことはほとんどない。それでも、碁石の配置として似たような局面は生じる。そこで、碁石の配置を絵柄と捉えて要素に分解し、その特徴を異なる見方をするフィルターを何層も通して局面を抽象化する。そしてその局面で打たれた手を対にして覚えさせるのだ。これが「多層畳み込みニューラルネットワーク」という技術だ。加藤氏が言う。

「今の局面と『厳密に同じではないが、似た局面』でよく打たれた手(複数)が分かるため、その中から勝率の高い打ち手のデータを探索して打つのです」

人間はどうやって強くなってきたのか?

一方、人間はどう棋力を向上させてきたか。

「将棋や囲碁は、練習対局や研究で個人の能力を高め、対戦相手と最新の手をぶつけ合い、それをまた研究することで進歩してきました。ただ、将棋や囲碁のような複雑なゲームは、人間の頭の中だけで解明することは、ほぼ不可能なゲームなのです」(伊藤助教)

人は大局観と呼ばれる直感的な思考方法を用いて次の一手を指したり打ったりする。そういったメカニズムを明らかにすることにも伊藤助教は取り組んでいる(撮影: 岡本裕志)

「だから、棋士は一手ごとに考えるのではなく、定石(囲碁での表記。将棋の「定跡」とともに歴史の中で確立されてきた打ち方・指し方)を用いつつ、一連の『物語』を組み立てて打っていく」(加藤氏)

「物語」とは、相手の棋士がどのように指して(打って)いくのかという展開のこと。だが、物語の行方、すなわち勝敗を決めるのは、「何手先まで読むかではない」と語るのは西尾六段だ。

「直感的には数手先、より重要な局面だと時間をかけてさらに先まで読むこともあります。でも、先まで読めるから強いというわけではありません。読んだ先の局面に適切な評価を与えていることが大事で、さらに、勝負の駆け引きなどメンタルの部分も大きな要素になってくるからです」

これは囲碁でも同じだ。趙名誉名人は「イ・セドル棋士に平常心があれば、アルファ碁に負けることはなかった」と歴史的一戦を振り返る。

イ・セドル棋士との対局で、アルファ碁側の石は碁の素人の開発者が打った。その碁石のもち方は人差し指と中指で挟むプロのもち方と異なり、親指と人差し指でつまむというものだった。

「打ち方が素人なのに、すごく強い。そんな些細なギャップでも、私たち人間は感情を乱される。そんな混乱が(勝敗に)影響したように思います」

碁石は人差し指と中指で挟んで打つ。素人がやってみるとなかなかに難しい(撮影: 岡本裕志)

ゲームの可能性が広がる

感情のない将棋や囲碁プログラムは自身で学習を繰り返し、その過程で定跡(および定石)を変える新しい指し手(打ち手)を次々と生み出してきた。

中にはそれを否定的に見ている棋士もいるが、多くの棋士は、プログラムが新しい戦法を続々と生み出していることに喜びと驚きを感じていると西尾六段は言う。

「人間が見ていなかった手が見えてきた。これは大きな変化です。ダメだといわれていた手の中にも有効なものがあると気付いた」

若手を中心に、将棋プログラムを活用する棋士が増えてきたことで、対局のありようも変わってきたという。

「序盤から自由に指す将棋プログラムの影響を受けることで戦法の幅が広がり、中盤以降、定跡では整備されていない形になることが増えてきた。将棋の指し方の幅が広くなったことで、未知の局面では、棋士それぞれの棋風や将棋観が表れやすくなった。将棋がより面白くなってきました」

例えばと西尾六段が挙げる。「佐藤天彦名人は自分から積極的に勝ちにいくよりも相手の無理な動きを捉えて優勢を築こうとする受けの棋風ですし、佐藤康光連盟会長であれば相手との切り合いを望んで勝とうとする攻め将棋です」

囲碁の世界でも人工知能は歓迎されており、趙名誉名人はこう喜ぶ。「人が見てきた手なんて、ほんの一部だということが改めて認識できた。囲碁の可能性が広がったのがうれしいね」

「世界中のいろんな人が囲碁に触れる機会も高まった。囲碁は本当に楽しいゲームなので、ぜひ、遊んでほしい」と喜びを表す趙名誉名人(撮影: 岡本裕志)

人間はより人間らしさを求められる

もはや人が囲碁・将棋でAIに勝つことは難しくなりつつある。しかし、伊藤助教は、人にしかできないこともあると指摘する。

「診断が難しい白血病を、人工知能が10分で見抜いたことがニュースになりました。ですが、直接患者に病名を告げ、治療方法を説明するのが人工知能でいいかと言えば、そこはまだ人間である必要があるでしょう。専門的な機械が導いた結論を、一般の人にわかりやすく説明することは、まだ人間にしかできないと思います」

将棋会館(東京・渋谷区)の一室で、将棋の魅力を熱く語る西尾六段(撮影: 岡本裕志)

AIの登場は、棋士のあり方も変えようとしている。

西尾六段が「棋士がこの先職業として生き残っていくためには、人間同士で指す将棋の魅力を伝え、ファンを増やしていくことです」と言えば、趙名誉名人もこう語る。

「囲碁プログラムが人よりも強くなると、技術だけのレッスンプロという職業はなくなっていく。『あの人に教えてもらいたい』と思わせる、指導者として人間としての魅力が、より求められるでしょう」。人工知能が発展すればするほど、人間は人間らしさが求められるということだ。

人工知能は私たち人間に人間らしさの追求を促す存在なのかもしれない。

第2回囲碁電王戦(2016年11月)の第1局は趙治勲名誉名人(右)が勝利。手前は対局相手の囲碁ソフト「DeepZenGo」の開発チームメンバーで、打ち手を務めた加藤英樹氏(写真: 読売新聞/アフロ)

中村仁美(なかむら・ひとみ)

フリーランス編集&ライター。大阪府出身。大学時代は臨床心理学を専攻。大手化学メーカー、日経BP社、ITに特化したコンテンツサービス&プロモーション会社を経て、2002年独立。現在はIT、キャリアというテーマを中心に活動中。IT記者会所属。

[写真]

撮影:岡本裕志

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝