「ひめゆり平和祈念資料館」職員の尾鍋拓美さん(38)は、もどかしさを抱きながら「説明員」の仕事をこなしているという。戦後74年。沖縄戦の体験者は少なくなり、自らの口で経験を伝える「語り部」も数えるほどしかいなくなった。研修などを重ねたとはいえ、尾鍋さんのような若い世代は、戦禍の記憶を引き継ぐことができるのか。直接の戦争体験者からいったい何を託されたのか。沖縄、広島、欧州。それぞれの地域で始まっている継承の試みを追った。(文・写真:当銘寿夫/Yahoo!ニュース 特集編集部)

戦争を知らない自分にできるのか

「ひめゆり学徒隊」は沖縄戦の際、沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校の女子生徒と教師で組織された。負傷兵の看護や遺体埋葬などに従事しながら沖縄本島南部を逃げ回り、教師も含む240人のうち136人が死亡した。

その悲劇を語り継ぐ施設が「ひめゆり平和祈念資料館」だ。那覇市内から車で約30分。修学旅行の生徒や旅行者らが大勢ここを訪れる。

沖縄本島南部にある「ひめゆり平和祈念資料館」

沖縄戦で亡くなったひめゆり学徒の遺影。ひめゆり平和祈念資料館に展示されている(写真を一部加工しています)

三重県出身の尾鍋さんは「説明員」になった時のことをよく覚えている。2007年、25歳の臨時職員だった。

「いやぁ私はちょっと、ってためらいました。なんですかね……。人と話すのがそんなに好きじゃないし、体験がない自分に戦争体験を伝えることができるんだろうか、って。(戦後生まれの先輩が説明員に採用された時も)外側の人間として(そんなことが)本当にできるの、って。見られる側にいくのは怖いと思いましたね」

この資料館では1989年の開館後、元学徒隊の女性たちが自らの経験を直接、入館者に語っていた。転機は開館から10年後である。

特別企画を開催しようと、体験者らがアイデアを練っていた。その最中、メンバーの1人が亡くなった。別の1人も体調を崩して活動を休んだ。そこで初めて職員や体験者は「残された時間は長くない」ことを実感したという。そして2005年、資料館は初めて元学徒に代わって説明する説明員制度を作り、職員の採用に乗り出した。

尾鍋さんはその2人目。説明員歴は13年目になる。

尾鍋拓美さん

学徒だった女性たちもすっかり高齢だ。体験者が直接語る「戦争体験講話」は2015年に終了し、同時に説明員らによる「平和講話」が始まった。そこでは、元学徒の女性たちが語るビデオは映されるものの、講話の場に当の女性たちはいない。

「説明員」としての尾鍋さんにはこの間、いろんなことがあった。例えば、あるときの「平和講話」では、男子大学生の言葉が突き刺さったという。

「私、その大学生に『重みがありません』って、はっきり言われたんです。『映像で話を聞いても体験者の言葉は重みがある。でも、生で聞いても体験のない人から聞くと重みを感じられない』と。実際、そうなんだろうなって」

尾鍋さんには自負があったから、なおさらこたえた。

どんな自負だったのだろうか。それは2009年ごろに築かれたという。

「当時、資料館で活動中だった元学徒の方々と一緒に、戦時中に逃げ回った場所を実際に回って、そこで話を聞いて。大きな経験でした」

それに参加していた元学徒の女性たちは当時、17人。毎月数人のペースを守り、1日かけて一緒に過ごす。17人全員の悲劇を追体験した。それぞれの場所で映像も撮った。

「平和講話」では、元学徒隊の女性はビデオで登場。それを戦後世代の「説明員」が補足する

尾鍋さんが続ける。

「(体験者本人の話を実体験した場所で聞いていくと)やっぱり年々、その経験が私の自信というか、自負につながる。『私は全員から話を直接聞いてるんだ』と。説明員として平和講話の内容を作るときも、聞き取り資料を読み返すんですよ。すると、『良かった、聞いてあった』となることがあります」

時が過ぎ、あの17人も少しずつ欠け始めた。

「ひめゆり」職員、海外へ

戦争体験のない世代になったとき、社会は「体験」をどう伝えていくのか。その問いは、日本だけのものではない。

オランダの首都アムステルダム。その運河沿いに博物館「アンネ・フランク・ハウス」はある。第2次世界大戦の時、ユダヤ系ドイツ人の少女、アンネ・フランクは、ナチスの迫害から逃れるため、ここを隠れ家にした。その日々を綴った「アンネの日記」は、今も世界中で読まれている。

アムステルダムにある「アンネ・フランク・ハウス」 (c)Anne Frank House/Photographer:Cris Toala Olivares

ひめゆり平和祈念資料館と違い、この博物館にはナチスの迫害を実体験として語る者はいない。展示内容を説明するガイドもいない。年間120万人以上が訪れる同館は、では、どうやって伝えているのだろうか。

広報部のイリス・ハルムさんによると、専門スタッフによる「入門プログラム」を用意している。入館者は見学を始める前の30分間、まず、アンネ・フランクに関する出来事や当時の歴史についての説明を受ける。

「入門プログラムの部門には5人の正職員がいます。彼らはアンネ・フランクやユダヤ人迫害、第2次世界大戦について詳しい知識を持っている。プログラムを提供するための訓練も受けています」

5人は30〜35歳と若い。

教育プログラムに参加する子どもたち© Anne Frank House / Photographer: Cris Toala Olivares

一般用とは別に、小・中学校向けの教育プログラムも用意されており、2018年には1023団体が受講したという。教育プログラムには館内の見学だけでなく、子どもたちが参加するワークショップも組み込まれている。

2017年には、ひめゆり平和祈念資料館の職員が研修のため、ここを訪ねた。その時に応対したのは、教育プログラム部長のヤン・エリック・ダブルマンさん。「事実を伝えるのが目的ではない。『事実の意味とその背景の関連性を伝える』。それが最も重要な目的だ」という彼の言葉は、今も館内に掲示されている。

研修のため、「アンネ・フランク・ハウス」を訪れたひめゆり平和祈念資料館の職員たち=同館提供

「『入館者』になって初めて分かった」

実は、ひめゆり平和祈念資料館は早くから海外に職員らを派遣し、どうやって実体験を継承したらいいのかを研究してきた。皮切りは2003年。学徒隊の体験者6人を含む12人が、アウシュビッツ強制収容所だったポーランドの「アウシュビッツ・ビルケナウ博物館」などを視察している。

同資料館の学芸課長・古賀徳子さんは言う。

ひめゆり平和祈念資料館で説明する古賀徳子さん

「(元学徒隊の方々は)2003年にヨーロッパに行くまで、体験がない人に伝えることができるのか、半信半疑だったそうです」

古賀さんも欧州やアジアでさまざまな施設を視察してきた。その時の立場は「入館者」。とくに北アイルランド紛争で知られる英国・北アイルランドの博物館を訪れた際に、体験者の語りだけでなく、訪れた人と出来事の現場をつなぐことの大切さに気付いたという。

その博物館「ミュージアム・オブ・フリーデリー」は、血の日曜日事件の起きた場所に立つ。1972年、デモ行進していたわずか27人のカトリック系市民に対し、英国軍が銃撃を行い、14人が死亡した事件だ。

「血の日曜日事件については、事前に読んで知っていたつもりでしたが、現場に来ても、全然、その情報が自分の中でつながらなかったんですよ。だけど、職員の方が『こことここで撃たれました』と説明してくれて。『ここで1人、あそこで2人』と。しかも、その方は遺族。自分にとって遠い出来事だったものが、急につながった感じがしました。情報や知識として学んできたことが光景として立ち上がってきた」

ひめゆり平和祈念資料館からの訪問団に説明する「ミュージアム・オブ・フリーデリー」の職員=同館提供

古賀さんが続ける。

「海外視察のときは、事前に学習していくんです。でも、見学していても全然分からないことがある。入館者になってそれを実感しました。だから、沖縄県外の方が沖縄戦を事前に学習していても、実際に現場(資料館)に来たら、全然分からないということも起こるんだな、と。(体験者の語りだけでなく)初めて訪れた人と現場をつなぐ。その大切さを感じました」

「語り部」を引き継ぐ“覚悟”

ひめゆり平和祈念資料館では、館長も戦後世代だ。職員を経て2018年4月に就任した普天間朝佳さん(59)。それまでの館長は、学徒隊の引率教諭や元学徒、ひめゆりの同窓生だったのに、そうした縁もない。

普天間朝佳さん

長い勤務歴がありながら、普天間さんはなかなか入館者の前で、ひめゆりの悲劇を説明できなかったという。

「ずっと逃げてきたんです。体験者が持つ言葉の重さにおじけづいていた」

それでも、体験者でない者が語る「平和講話」が2015年に始まると、入館者の前に立つようになった。平和講話の「説明員」になった職員から「体験者の方たちも『伝える努力』をしていますよ。自分の体験だけを語るのではなく、(当時の背景や歴史も含めて)入館者にきちんと説明しているんです」と聞いたからだ。

館長になる前の、あの出来事を普天間さんはこう振り返る。

ひめゆり平和祈念資料館の展示

「体験者の方だって伝える努力をしているわけですから、戦争を体験していない私がそこから逃げていてはいけない、と。(元学徒の女性から)館長を引き継ぐ話が出たときも、プレッシャーはありました。戦争体験のない私に務まるのか、と。でも、職員みんなが体験者の思いをしっかり受け継ごうとしている。私も平和講話の講師として『伝える活動』に加わっていたことで、館長になる覚悟ができた。戦争体験者でなくても、やれることをやっていきます」

残された時間は少なく

後継者の育成は、原子爆弾を投下された広島市でも進んでいる。被爆者の体験をそのまま語る「伝承者」を育てる取り組みだ。

応募者は被爆の実相や伝え方の技法を座学で学び、1人の被爆体験者にいわば弟子入りする。マンツーマンで被爆体験の伝授を受け、自身の講話の原稿を作成する。講話実習を積み重ね、体験者からゴーサインが出れば合格だ。その後は「伝承者」として登録され、広島平和記念資料館などで講話に立つことができる。

伝承者の多くは、原爆投下に至るまでの歴史や当時の日本国内の世相などもベースに講話に臨む。応募から「伝承者」になるまでには3年もの研修を要するという。

広島平和記念資料館には「被爆体験の継承・伝承」のコーナーがある。奥には「被爆体験を受け継ぐ」の文字も見える(撮影:高田昌幸)

この事業を担当する広島市平和推進課の被爆体験継承担当課長、中川治昭さんはこう話す。

「1人の方の体験、記憶、考えを引き継ぐには、体験者本人と触れ合う時間が必要です。加えて、広島の被害がどんなものだったかを学ばないと人前で被爆の実相を語ることに(伝承者として)堪えられませんから」

事業は2012年度に始まり、これまでに20代を含む131人が「伝承者」になった。2019年度には新たに61人の応募があったという。

「被爆を体験された方がどの時期までにいなくなってしまうか。推計は難しいですが、『もうすぐいなくなってしまう』という時期に継承しようとしても遅いんです。2012年度(という事業開始)はギリギリ間に合ったかな、と」

体験者「若い人には伝える力がある」

元ひめゆり学徒の仲里正子さん(92)は、今も時折、ひめゆり平和祈念資料館で自身や学友の体験を伝えている。かつての「戦争体験講話」という形ではなく、短時間での語り。年齢と体力を考慮し、実施は月2回としている。

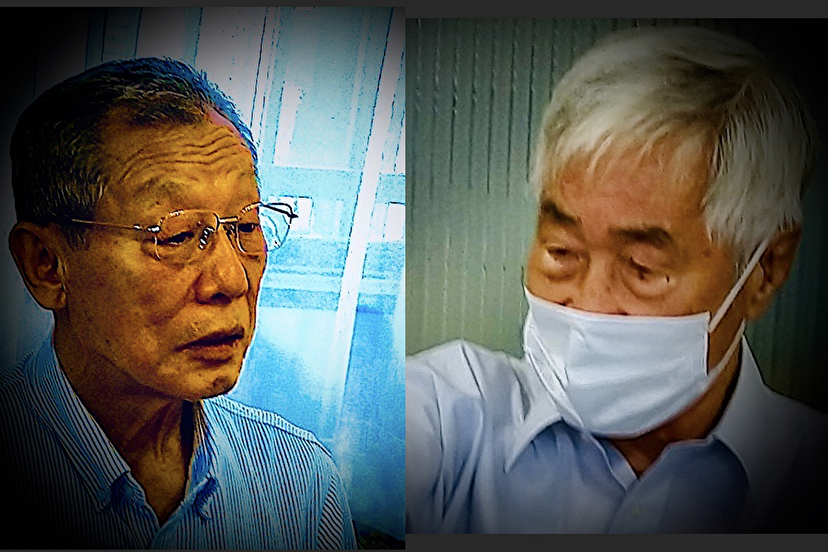

仲里正子さん。ひめゆり平和祈念資料館で

仲里さんの体験もまた壮絶だ。沖縄で組織的戦闘が終結した1945年6月23日以降も、戦闘終了を知らされず、沖縄本島南部を2カ月もさまよった。配属されていた手術室での出来事、負傷しながらの逃避行……。

「逃げ回っていただけじゃないかという思いもあって、なかなか(人前で話すことに)踏み出せない自分がいたんですけどね。(資料館の開館から約10年後に)講話を始めて、だんだん分かってきました。なぜ(沖縄戦終結後も)8月まで逃げ回っていたか。『戦争に勝っている』『正義の戦争だ』と思っていたからなんですよ。その背景は教育なんですよね。本当に軍国少女だった。だから教育は大事なんです。そういう自分の思いと、亡くなった人たちの悔しい思いがつながるんです。『本当は生きられたのに』という人たちが亡くなっていますからね」

仲里さん

語り部になる日、仲里さんは決まって手作りの食事を持ち込み、昼休みに職員と一緒に食べる。その席には戦後世代の「説明員」もいる。

「(高齢なので)『いつまでできるか分からない』という話はしています。でも、若い人たちが研修、研究していますから。私たちは『自分の体験』が中心になるけど、彼女たちには『どういう時代背景があって、戦後はこういうふうになって』という、戦争を知らない今の人たちに伝える力を持っているから。彼女たちは(私たちの体験を)本当にみんな知っているんですよ。この20年余り、近くで質問してきたり、そばで聞いたりしているから」

説明員の尾鍋さんは、こう話した。

「私の話には、体験者のような重みはないかもしれません。それでも『後輩を壕に置いてきた』という、あまりにつらくて話せなかったことを、私たちは学徒隊の方々と接する中で聞いている。体験者が話せなかったことを、当事者ではない私たちだからこそ伝えることができると思っています」

1989年の開館当時、ひめゆり平和祈念資料館には、実体験を語る「証言員」が27人いた。それがこの7月には6人。沖縄本島を逃げ回っていた15〜19歳の少女たちは今、90〜94歳になる。

当銘寿夫(とうめ・ひさお)

記者。琉球新報記者を経て、2019年に独立。Frontline Press所属。