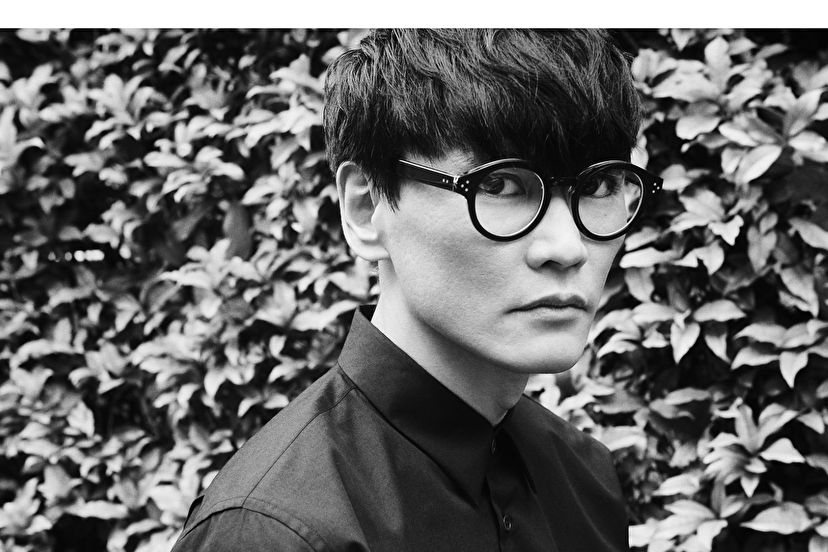

デビュー30周年を迎えた福山雅治は、その歩みについて「気持ちはずっと不安定でしたよ」と振り返る。ミュージシャン志望だったが、俳優としてデビューするとアイドル的な人気を得てしまったこともコンプレックスだったとも語る。それでもプロとして生きることを選んだ背景には、長崎の両親が望んだ「就職」という選択肢を捨てた過去があった。(取材・文:水田静子/撮影:吉場正和/Yahoo!ニュース 特集編集部)

ポジティブなだけの音楽として消費されたくなかった

これまで取材を受けても、しっかりと父親の話をすることはなかった。

「なぜかというと父との別離をきちんと作品にしたかったから。自分の苦しかったことや、今、現在のつらいことも含めて、誰かに話してしまうと気持ちが楽になってしまうというところがある。精神的に楽になると、その感情を作品として作るときに濃度と純度がへたる気がするんです。それにそもそも感情をオープンにできる人間だったら、おそらく詞を書くという作業はしないはず。僕はどちらかというと(心が)開かないほう。胸の奥にある思いを日常で言葉にしないからこそ、詞を書き、曲を書き、ステージを用意してもらって、初めてオーディエンスに告白できる」

今月、発売とされたデビュー30周年のアルバムは、そんな福山にとってとりわけ意味深い作品となった。タイトルの『AKIRA』とは、福山が17歳のときにがんで闘病の末、この世を去った父親の名前である。

福山の父親は、病気が見つかってから、約1年の闘病ののちにこの世を去った。

「入院中は、母親が付き添って、病室に泊まり込んで看ていました。朝帰ってきて、兄貴と僕のご飯を作って、働きに出かけて、夕方またご飯を作りに帰ってきて、夜は父の病室に泊まって」

家の中が、ざわざわとせわしなかった。

「手術を繰り返しても父の病状はよくならないし、母親はどんどん疲弊していく。なのに、自分ができることは何もなくて、無力感に苛まれていました。やらなければならないことは、真面目に学校へ行って勉強をすることだったんでしょうけど、現実を受け止めきれなかったんでしょうね。校則で禁止されていたバイクの免許を取得して、それが学校にバレて謹慎処分になり、母親が学校へ呼び出されたり……(苦笑)。今思うと、はっきり言って親不孝者でしたね」

その行き場のない思いを支えていたのは、1本のギターだった。

「音楽が純粋に好きで、傍らにギターがあったことで救われていたと思います。仲間とバンドをやっていることで気持ちを保っていられた。……父親は麻雀打ちだったんですよ。それに酒好きで、夜もあまり家にも帰ってこなかった。だからこそ、せめて息子たちはちゃんと学校を卒業して、就職してほしかったんでしょうね」

「葬式の日に、父の麻雀仲間のなかでも、いかついタイプの人が麻雀の牌を持ってきた。泣きながら棺桶に役満の九連宝燈を並べながら『アキラさん、この役満だけはアガれんやったね』と、さめざめと泣いてくれたんです。それを見て、ろくでなしだと思っていたけど、父親の人生はいい人生だったんだなって。良い友達がいる良い人生だったんだなって」

そんな父への思いを、なぜ今、初めて曲にしたのだろう。

「まず僕の年齢が父親の他界した年齢に近づいてきたことで、もうここで書いておかなければと思ったんです。夏休みの最終日まで溜め込んでいた宿題をやる感じじゃないですけど、今がひとつの締め切りの期日だと思ったんです。実は、音楽デビュー当初から父との別離は作品として描きたいと思っていました。自分自身に起こった苦しみは、やっぱり自分にしか作品として描けない。どれほど優れた作詞家さんに気持ちを伝えて書いてもらっても、それは恐らくニュアンスの違うものになってしまう。そして、この自分にしかわからない苦しみ……苦しみって言っても、父自身と(闘病を支えていた)母の方が僕よりもつらかったんですけどね。僕は過酷な現実から逃げるように暮らしていただけですから。でも、あのときの自分の精神状態を救済できるのは、結局、自分しかいないと思ったし、その救済の手段は音楽しかなかった……」

「この30周年を機に、自分のソングライティングの背骨、ソングライティングの動機がどこにあるのかということを明確にしておきたいと思った。苦しかった17歳のころの思いや、そこで刻まれた自分の『死生観』といったものをちゃんと描いておかないと、これまで書いてきた作品たちが、ポジティブさだけを描いた音楽として消費されていってしまうのではないか。そんな危機感さえ感じるときがありました。ソングライティングの核として、僕自身の『死生観』を書き留めておく必要性をずっと感じていたんです」

アイドル要素は与えられた「役目」

「社会人として、せめて高校を卒業して就職してほしい、ということが両親の願いでした。その願いも僕なりに理解していたので、地元の会社に一度は就職しました。だけど、5カ月で辞めてしまって長崎を後にした。両親の安心材料であった就職。だけど、まだ18歳だった僕は、やっぱり自分の人生は自分のものだ、という思いで両親の願いを振り切って上京した。親の気持ちを反故(ほご)にした人間としては、どういう形であれ何としてでも絶対に売れなくちゃならない、そういう強い気持ちはずっと持ち続けていました」

中学時代から始めていたバンド活動。本人は「ギタリストになりたい」と望んでいた。「甘い考えで、音楽をやるチャンスもつかめるかもしれない」と、現所属事務所の俳優オーディションを受けたが、誤算が生じた。俳優としての仕事を始めると、生まれ持った恵まれた容姿から女性たちがざわめき始め、「本当にやりたかった」ことよりも想定外の人気が先行していった。

「自分が目指していたものとズレてしまったんです。もともとは九州のロックバンド、ARBやTHE MODS、ギタリストなら鮎川誠さん。洋楽ならセックス・ピストルズやクラッシュとか、そういうパンクやロックのミュージシャンに憧れてバンドを組んでいたので。いざデビューはできたものの、なりたかった自分と、事務所が考えてくれた『ここが福山の武器』というところがすれ違っていた。今思えば新人の僕に対してさまざまなプランを提案してくれていたことはすごくありがたいことでしたけど、自分の中では、『何もかもが違う』と苛立って早く補正していきたいという気持ちでした」

だがあるとき、ふと気づく。

「『ここを聴いてほしい、見てほしいんだけど』と胸を張って言えるほど、自分のパフォーマンスや表現を確立しているのかって、自分に問いかけたんです。そしたら『全然できてないんじゃない?』 と心の答えが返ってきた。それは事実だったし、実際に自信もなかった」

そんな折、たまたま音楽評論家である湯川れい子のインタビュー記事を目にして、迷いがなくなった。

「ビートルズもエルヴィス・プレスリーも、アイドルになりたかったわけではない。けれど彼らはアイドルになった。アイドルというのは、なれる人しかなれないものだ、とおっしゃっていた。だから、もしも僕にアイドル的な要素があって、その部分が期待されているのなら、そこをある種、引き受けることは自分に与えられた役目のひとつであって、ひとつの仕事として全力で応えるべきなのでは、と思ったんです。それ以来、まずは『自分らしさ』といった『建てつけ』をやめようと思ったんですね。そこを求めすぎると逆に自分を苦しめると気づいたんです」

肝が据わった瞬間だったのだろう、そこから福山はシンガー・ソングライターとして作詞、作曲と格闘し始める。

「初めは他の作家さんたちに曲や歌詞を提供していただいていたんですが、やるなら自分の気持ちの底から湧き出るものを書きたい、と。まだ創作に関して何の能力も技術もないままでしたけど」

しだいに幅広い音楽ファンも増えて、やがて俳優としても大きく階段を駆けのぼっていくことになる。

子どものころから墓参りが好きだった

福山は、父の死以外にも、幼いころからなぜか「生きること、死ぬことをよく考える」子どもだったという。

「親戚も多く、幼い頃から法事に参列することが多かったからかもしれません。ちょっと似ているような違うような話なんですけど、僕は子どものころから墓参りが好きなんです。婆ちゃんとよく行きました。婆ちゃんが年をとってからはおんぶをして階段をのぼっていました。長崎は階段が多い町ですから。お墓をきれいに掃除して、花をお供えして線香に火を付け手を合わせる。すると、とても心が安らぐ。気持ちが整うというか、そのすがすがしさが好きなんです」

福山雅治の創り出す、ポップで軽快、幅広い音楽性。しかしどこか底流にある「情緒性」のようなものが、生まれ育った長崎での暮らしにあるだろうことがわかる話だ。

「音楽デビュー当初から、自分の頭の隅っこにはいつも『死生観』というものがあって。音楽表現のなかにも、背骨のように自分の表現を支えてくれていた。『家族になろうよ』という楽曲にしても、『幸福論』や『桜坂』にしても、歌詞のどこかの一行で『人生とは無情なもの』という影の部分を挿し込んでいます」

今回のアルバムには、表題曲をはじめ、ラストを締める「彼方で」という、心に沁みわたってくるナンバーがある。歌詞のなかに「星より遠くの場所」という、美しい言葉が出てくる。

「『星より遠くの場所』という表現は気に入っています。よく星になるっていうじゃないですか。でも僕は、逝ってしまった人は星よりもっと遠くにいるような気がして。でも、逆説的に、生きていたときの面影や思い出は、残された人の心の中にはずっと生き続けるわけで。その不可思議さというか、儚さを歌にしたかった」

諦めが悪くて、ここまで来た

デビュー30周年を迎えた今も、ポップ・スターとしてこの国のミュージック・シーンを牽引し続ける。全身にまとうきれいな雰囲気も、志の高さを感じさせるまなざしも、20代のころから変わらない。

「成功したという感覚? いえ、そういったことは人が決めることだと考えていますから。それに自分自身、デビューした当時は30年もこの仕事を続けられるとは思ってもみなかったというのが本音です。むしろ、『やっていけるかな』と、気持ちはずっと不安定でしたよ」

順風満帆で来たかのような彼の口から、「不安定」という言葉が漏れたのは意外だった。

「いえいえ、そういう感覚はいつもあったし、今もあります。まずいつまでこの仕事ができるかな、とか、いつまでお仕事のオファーをいただけるのだろう、とか。ファンの方々も未来永劫、コンサートに来てくれて、CDを買ってくださるわけではないですから。でも、そんな不安や恐怖を抱えながら、どこかでわくわくしてきたのもこれまた事実なんです。音楽を生業(なりわい)とする者として、その両輪があって、狭間に生きてこそ、いかにいい音楽を作って、いかに感動していただけるかと、その危機感で創作に取り組んでこられたんだと思いますね」

紆余曲折をくぐり抜けて今、福山はまた新たな地点に立った。

「諦めが悪くて、ここまで来られました。30年間、支えてくれているファンの皆さんのことは本当にありがたく思っています。『遠くの親戚より福山雅治です』ってラジオにメールしてくださる方もいて(笑)。だからこそ甘えや、慢心はいけないと常に思っています。『これをやったら喜んでくれるでしょう?』的なアプローチをした瞬間にファンは去っていくものだと思っています。ファンの方たちは正直だし、嗅覚がすごく鋭い。僕自身も、好きなアーティストの音楽や何かしらの表現に『緩さ』のようなものを感じると聴かなくなりますもの」

そんなことを話しながら、ふっと何かを思い出したように目もとが緩んだ。

「『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』っていう映画があって。ライ・クーダーがキューバを旅したときに出会った老齢のバンドがいて。ヴィム・ヴェンダースが監督で、ドキュメント風に撮った作品なんです。そのバンドのヴォーカリストであるコンパイ・セグンドが葉巻をくゆらして、座ったまま歌っている。その姿が人生そのものであり、音楽そのものであり、歌そのものであり。ああいう感じは僕の理想なのかもしれない」

これから先。さらに年を重ねて、何げなくアコースティック・ギターをつまびいて歌う福山の姿も、きっと変わらず素敵に違いない。

福山雅治(ふくやま・まさはる)

1969年2月6日生まれ。長崎県出身。1990年、「追憶の雨の中」でシンガー・ソングライターとしてデビュー。以降、音楽活動、俳優、写真家、ラジオパーソナリティーなど幅広い分野で活躍。 俳優としては、西谷弘監督作品『マチネの終わりに』(2019年11月公開)、岩井俊二監督作品『ラストレター』(2020年1月公開)に出演する。 2020年3月に音楽デビュー30周年を迎え、12月8日には6年8カ月ぶりのオリジナルアルバム『AKIRA』をリリース。さらに12月27日にはアルバム収録曲全てをパフォーマンスする、自身初のオンラインライブ『FUKUYAMA MASAHARU 30th Anniv. ALBUM LIVE』の開催が決定している。