近年、日本の学校に「外国にルーツを持つ子ども」が増えている。来日間もない外国籍の子や、親が外国出身で日本語が母語でない子の場合に問題となるのが、教育の前提となる言葉の壁だ。例えば、日常会話はできても、ひらがなの作文しか書けず、授業内容を理解できないフィリピン出身の中学生。中国から来日した男子は、数学の試験でも日本語の問題文が最大のハードルだと感じながら高校受験に挑む……。それぞれの背景を持つ子どもに合わせた指導は現場の判断に委ねられており、配慮や苦心が続く。自治体によっても対応に差があるなか、先進的といわれる大阪市での取り組みから、日本語教育の実情を追った。(ノンフィクションライター・秋山千佳/Yahoo!ニュース編集部)

子どもたちのルーツはフィリピン、中国……

日本一高いビル「あべのハルカス」にほど近い、大阪市立阿倍野中学校。ここには、周辺の中学校から生徒が通ってくる日本語教室がある。平日午後の授業を訪ねると、2人の生徒がそれぞれマンツーマンで教師と向き合っていた。

外国にルーツを持つ子が日本語を学ぶことは、日本で受けるすべての教育の入り口になる(撮影: 塩田亮吾)

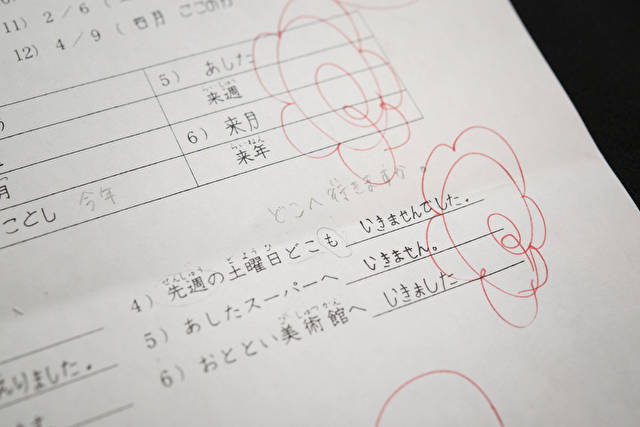

母親の母国フィリピンから小学6年生で来日した2年生の男子は、作文を見てもらっていた。「『すると』の使い方が上手やね」と褒められると「だってオレ、日本人やもん。ハーフや」と胸を張る。会話だけ聞くと普通の生徒のようだが、綴っていたのはこの教室で覚えたひらがなのみ。絵本の朗読では、「こんな はぶらし(歯ブラシ)で」を「こんなは ぶらしで」と読み違える。

一方、2015年末に来日した中国人の3年生女子は、日本語の音声の聞き取りをしていた。会話はたどたどしく一聴して外国出身とわかるが、漢字圏の強みか、手元のプリントを見ると「携帯電話」「高価な」といった漢字を交えた文章を書いており、読み書きは得意そうだ。

指導にあたる教員の矢嶋ルツさん(57)は、「ここに通ってくる子はそれぞれ言語、文化、成育歴が違うので、その子に応じた指導が必要になってきます」と話す。

文部科学省の2014年度の統計によると、全国の公立小中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校にいる日本語指導が必要な児童生徒は、3万7095人(外国籍2万9198人、日本国籍7897人)。その数は10年前と比べて約1.6倍に伸びている。

大阪市では、日本語指導が必要な子ども(小中学生)の数は522人で、公立小中学校の4割にあたる172校に分散して在籍している(2016年5月現在)。小学1~3年生なら、市の「日本語指導協力者派遣事業」により、週に2回学校を訪れる日本語指導協力者の指導を受けられるが、小学4年生以上になると在籍校で日本語指導を受ける機会は失われる(該当者が多く集まるわずか9校に限り、日本語指導に関わる教員が配置され、在籍校で日本語指導が受けられる)。

センター校の生徒が日本語学習の一環で作成した、自身のルーツである国を紹介するポスターと飾り(撮影: 秋山千佳)

在籍校では指導を受けられない児童生徒に対応するため、大阪市は独自の取り組みとして、小中各4校を「帰国した子どもの教育センター校」(以下「センター校」)に指定。子どもたちが通常の授業を抜ける形で週2回ほど1回2時間、近くのセンター校の日本語教室に通うことで、1年ほどで基本的な日本語を習得できるようにしている。

冒頭の阿倍野中もその一つ。2016年11月時点で18人の生徒が通い、矢嶋さんら2人の教師から、マンツーマンか少人数のグループでの指導を受けている。その日本語指導は、全国自治体のなかでも「先進的」とされている。

ただ、センター校修了のレベルでは、中学校の授業で使われる言葉をすべて理解できるまでには達しない、と矢嶋さんは言う。

「もう少し勉強する場を保証してあげたいし、センター校修了後は在籍校で個別指導をしてほしいのですが、多忙な学校になかなかその余裕はない」。さらに高校に進学するためには、彼らがセンター校へ通うために抜けざるを得ない教科の学習も不可欠だが、指導時間の限られたセンター校ではそこまで手が回りきらない。

そこでセンター校の教員が現場レベルで情報共有などの連携を図り、生徒に紹介しているのが、市内の学習支援ボランティアだ。

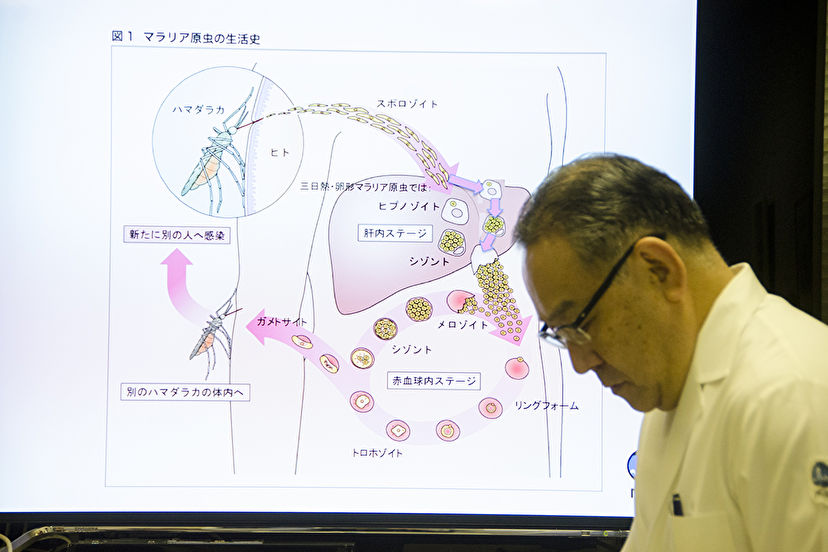

理科も社会も、授業がわからない

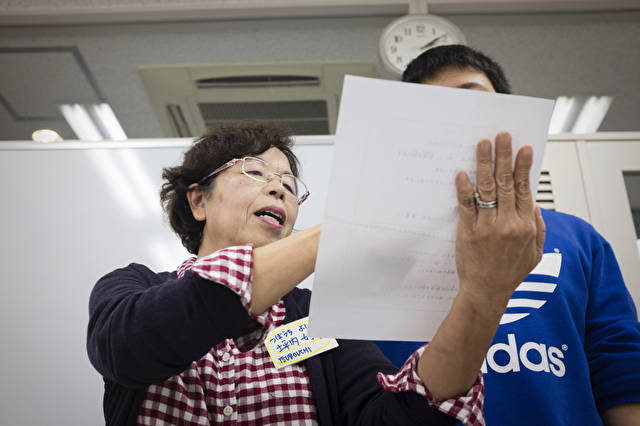

そうした連携先の一つである「サタディクラス」は、2003年に阿倍野中の日本語指導教師だった坪内好子さん(68)が始めた課外支援に端を発する、外国にルーツを持つ子のための学習支援教室だ。

サタディクラスには2016年末時点で18人の外国人の子どもが登録している。毎週の出席は自由だ(撮影: 塩田亮吾)

市内随一の繁華街・梅田の教室には、毎週土曜日の午後、中国やフィリピン、タイやネパールにルーツを持つ小学1年生から高校3年生まで(母国での中学既卒者含む)の子どもたちと、講師となるボランティアとが、毎回それぞれ10人ずつくらいやってくる。

7月に中国から来日し高校受験を控えた男子は、机に数学のプリントを広げて黙々と取りかかっていた。確率の問題で手が止まり、横についていた女性の講師に「問題文の意味はわかりましたか?」と聞かれて首を横に振った。

「一方が他方の約数となる確率を求めよ」という問題文のうち、「一方」「他方」「約数」という言葉が理解できなかったのだ。講師から6の約数を例にやさしい日本語で説明を受けながら、真剣な表情でうなずく。

来日から半年ほどの小学1年生の女子。学習を見守っていた坪内さんは、「字を書くのを見たのは今日が初めて」と成長ぶりを喜んだ(撮影: 塩田亮吾)

坪内さんはもともと中学校の美術教諭だったが、80年代にブラジル出身の男子生徒の担任となった経験から「困っている子たちに密着できるセンター校で教えたい」と希望。1996年に阿倍野中に着任し、日本語指導の専任教員として、日本語を知らずに来日する子たちと向き合った。

転機は03年。センター校での元教え子で、高校へと送り出したばかりの男子が「理科や社会の言葉が全然わからない、授業についていきたいから教えて」と駆け込んできたのだ。

日常会話には困らなくても、一般的に、学習言語を身につけるには7年ほどかかるといわれている。坪内さんは校長の許可を得て、休日の教室を使ってマンツーマンでの課外支援を始めた。

口コミで生徒は増え、05年には大学生や社会人のボランティア講師を集め、「サタディクラス」を発足した。活動の柱は、日本語指導とともに、学校だけでは十分といえない高校受験の勉強の支援になっていった。

サタディクラスを運営する坪内好子さん。接する子どもたちには必ず「私はあなたの味方よ」と伝えるという(撮影: 塩田亮吾)

サタディクラスのOBで、プール学院大学(大阪府堺市)3回生のウィチャイディット・チャヤトーンさん(21)は、「自分が変われたのは、やっぱり高校に行けたことが大きい」と振り返る。親の仕事の関係でタイから14歳で来日し、中学2年に編入した彼だが、当時は日本に来ることが嫌だったし、日本語能力もゼロだった。センター校に通うようになり徐々に日本語を覚え始めたが、在籍校では彼と妹が初めての外国人生徒であり、教師はどう対応していいかわからない様子で、友人は一人もできなかった。自分から日本語で話しかける勇気もなかったという。

中学3年の夏、妹からサタディクラスの情報を聞いて足を運んだ。外国出身の子たちが集中して学ぶ様子に、「自分も日本語だけでなく受験勉強をしないとアカンな」と思い至って参加を決めた。

サタディクラスにいる同じような境遇の他の子たちとは、国籍が違ってもすぐに打ち解けられた。彼らと席を並べて半年間、日本語と同時に英語や数学を勉強することで、目標だった府立高校に合格。高校では初めて日本人の友人ができ、日本社会に受け入れられたと実感できたという。そこから日本語や英語の力を伸ばしたいという思いが芽生え、奨学金とアルバイト代で学費を工面して大学へも進学した。

ウィチャイディットさんは今、「卒業後は日本で就職したいし、タイと日本との懸け橋になれたらいい」と夢を描く。

坪内さんは、「日本社会で生きていくうえで高校に行けるかどうかは人生を左右するし、高校に合格して自信を持つことで、その子の世界が変わります」と話す。サタディクラスではこれまで高校進学を希望した約150人全員が高校に合格したといい、今ではウィチャイディットさんらOB・OGが、坪内さんの活動を手伝う側に回っている。

サタディクラスでは、慣れない日本社会で緊張しがちな一人ひとりに寄りそって安心できる時間を提供するため、マンツーマンでの指導が基本だ(撮影: 塩田亮吾)

日本国籍で日本名でも、日本語指導が必要な子がいる

現在、日本で働く外国人労働者の数は年々増加しており、2015年10月末時点で約91万人と過去最高を記録した(厚生労働省)。人口減少による労働力不足を補うため、政府はさらに受け入れを拡大する方針で、労働者となる親に伴われて来日する子どもも増えていく見通しだ。

再び文部科学省の2014年度の統計を見てみると、全国の市町村のおよそ半数(47.1%)が、「日本語指導の必要な外国籍の児童生徒が1人以上いる」と回答。「日本語指導の必要な日本国籍の児童生徒が1人以上いる」も32.9%にのぼる。

一方で、そうした児童生徒のうち、日本語指導を受けているのは3万379人(外国籍2万4197人、日本国籍6182人)。全国の日本語指導が「必要」な子(3万7095人)のうち、学校で日本語指導を全く「受けていない」子が20%近くいるということになる。地域や学校によって、教育を受けられるかどうかという大きな格差が生じているのだ。

しかも、日本語指導を必要としている子どもの数自体が少なく見積もったものでしかない。大阪市と同様に日本語教育に力を入れてきた東京都墨田区で、主に中学生の日本語指導の拠点となっている「すみだ国際学習センター」指導員の木下裕人さんによると、見落とされがちなのは日本国籍の子だと言う。例えば母親が外国出身で、本人は日本国籍を持つものの、日本と母親の母国を行ったり来たりして暮らしてきたようなケースだ。

「日本語指導が必要な児童生徒の在籍数調査にゼロと回答してくる学校もありますが、探してみると、日本名だし、それなりに会話ができているから指導は必要ない、と判断されていることがあります。授業で使う学習言語と日常会話は違うということが学校にまだまだ浸透しておらず、本当は支援が必要なのに『ちょっと勉強のできない子』で終わってしまう」(木下さん)

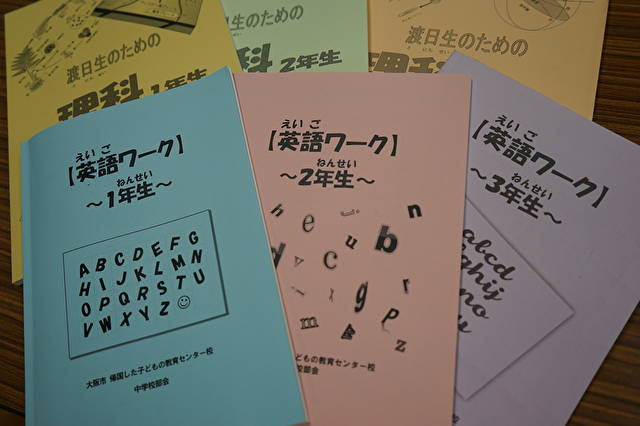

センター校の教師たちがやさしい日本語を用いて作成した教材。「日本語指導と教科の理解とを少しでも結びつけたい」という思いから生まれたものだ(撮影: 秋山千佳)

外国籍の子については、さらに根本的な問題がある。義務教育の対象外ということだ。外国にルーツを持つ子どもの教育について複数の著作があり、全国各地の教育実態について調査してきた東京女子大学名誉教授の佐久間孝正さんはこう指摘する。

「教育界の憲法である教育基本法が『国民教育』を前提としていて、外国人に就学義務が課されていないことで、対応が自治体任せになってしまっているのが問題です」

教育基本法では、教育の目的を掲げた第一条に「心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とあるのをはじめ、教育の主体を日本国民としている。ただ、日本政府は国際人権規約などに批准している関係で、外国籍の子どもが教育を受ける「権利」は認めている。

しかし佐久間さんによると、東京都内のある自治体で、就学相談に訪れた外国人の親子に、教育委員会が「もう少し日本語を話せるようになってから来てください」と対応した例が最近もあったという。また、外国人が少ない地域の学校では、いざ就学しても、教室でただ座っているしかない子どもを目撃することもあったという。それゆえ不就学になったり、不登校になったきり放置されていたりすることも起こる。

佐久間さんは、「いい自治体にあたって大学まで出た子もいれば、小中学校の段階で門前払いだったという子もいて、たまたま住み着いた場所で驚くほどのバラツキがあるような事態は、先進諸国で他にないのでは。市民ではなく国民の教育にこだわっているのは、グローバル化著しいこの時代にそぐわない。政府は、外国人の子の義務教育化を本気になって考えるべきときだ」と話す。

外国人の子の高校進学率は自治体によって大きな差がある。住み着いた場所が、子どもたちの人生の明暗まで分けてしまいかねない(撮影: 塩田亮吾)

外国ルーツの子に教育を保障することの意味

外国にルーツを持つ子どもに教育を保障するのは、本人のためだけでなく、この社会のためでもある。

2009年、さいたま地裁は全国初の通訳付きの裁判員裁判で、強盗致傷罪に問われたフィリピン国籍の男性被告(事件当時19歳)に懲役5年の判決を言い渡した(後に確定)。14歳で来日し、日本語を十分に理解できないまま高校受験に失敗し、同国籍の不良グループに入った生い立ちなどが考慮され、法定刑の下限を下回る量刑となった。

東京都墨田区で「外国人生徒学習の会(FSC)」を開く藤田京子さん(82)は、「学校に適応できなかったり学習についていけなかったりして希望を失った子は、非行化することもある。それを防ぐには、学習のサポートが必要なのです」と話す。

一方、大阪市で暮らす中国出身の会社員女性(33)は、サタディクラスの坪内さんの教え子の一人だ。親の仕事の関係で中学2年のときに来日し、坪内さんに一から日本語を教わり、受験勉強の面倒を見てもらった。大学生のときに家族は帰国したが、「坪内先生や周りの人に助けられてきたという感謝の気持ちが大きかった」ため、単身日本に残った。ときにサタディクラスで坪内さんに励まされながら大学院まで出て日本企業に就職、社内唯一の中国人として語学力をいかして働いている。

「今では納税者になってこの国に貢献していますよ」と笑いながら、彼女は言う。「教育は種まきのようなもので、すぐに利益の出るものではないし芽が出ないものもあるけれど、花が咲くこともある。私もこれから、教育のような人の役に立てることをしていきたいです」

サタディクラスの授業開始時と終了時には、指名された生徒が日本語であいさつを読み上げ、参加者全員で礼をする(撮影: 塩田亮吾)

秋山千佳(あきやま・ちか)

1980年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、朝日新聞社に入社。記者として大津、広島の両総局を経て、大阪社会部、東京社会部で事件や教育などを担当。2013年に退社し、フリーのノンフィクションライターに。著書に『ルポ保健室 子どもの貧困・虐待・性のリアル』、『戸籍のない日本人』。

[写真]

撮影:塩田亮吾

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝