陸上のトラック競技でレースのスタートを告げる「音」――、それが聴覚障がいのある人には届かない。そのため、健聴者と一緒の大会への出場を渋ったり、スポーツそのものに苦手意識を持ったりする人が少なくないという。その現状を目の当たりにして、「だったら」と考えた人たちがいた。スタートの音を光に変える「スタートランプ」を日本で作ろう――。今なお課題が多い障がい者スポーツの環境整備。それを少しでも前進させるための地道な活動の様子を、陸上競技の現場で追い掛けた。(文・写真=吉田直人/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「スタートランプ」を使ってみよう

ひときわ暑かったこの8月。

お盆明けの18日、東京都江東区豊洲の屋内ランニング施設で「デフキッズ陸上教室」という催しが開かれた。集まったのは小学校2〜6年生の5人。“聴こえ”の程度は異なるが、全員、聴覚に障がいがある。「デフ(Deaf)」は「ろう者」という意味だ。

会場には、にこやかに手話で話す岡部祐介さん(30)の姿があった。「両側感音性難聴」という聴覚障がい当事者で、「補聴器を外すと、飛行機の音がやっと聴こえるくらい」と言う。岡部さんはろう者界のトップアスリートでもある。

手話を使い、子どもたちをコーチングする岡部祐介さん

都内の企業で働きながら、岡部さんは2013年と17年、陸上短距離の日本代表として「デフリンピック」に出場した。デフリンピックとは、4年に1度、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が主催する“ろう者のオリンピック”だ。主に身体障がい者が出場するパラリンピックより歴史は長く、夏季大会の初開催は1924年にまでさかのぼる。

この日、岡部さんは講師を務めていた。まず、体の可動域を広げるストレッチやドリル・トレーニング。186センチという長身の岡部さんを見上げながら、子どもたちは体の動きを一つ一つ確かめるようにメニューをこなしていく。

ランニングは全てのスポーツの基礎。「これからもスポーツを楽しめるように、走りの基本を教えました」と岡部さん

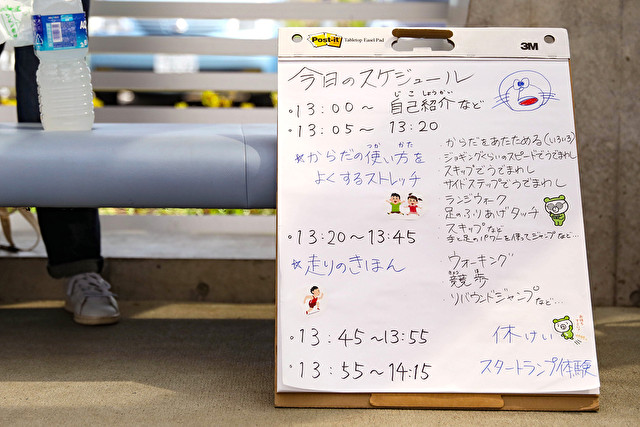

イベント当日のメニューボード。猛暑のなか、休憩を挟んで行われた

岡部さんはその後、トラックに設置された四角い機器の近くに子どもたちを集めた。白い箱の内部にLEDの光源が見える。濃紺のポロシャツを着た男性がそれを手に取り、手話で説明を始めた。竹見昌久さん(43)。都立中央ろう学校の体育教師だ。

「先生はろう学校で陸上を教えています。先生が『スタートランプ』を作ろうと思った理由は、聴こえない人が、かけっこのスタートに出遅れないようにするためです。作り始めて8年目。今では世界大会でも使われているんですよ。今日はこれを使って、スタートの練習をしてみましょう」

そう言うと、竹見さんはLEDを「赤、黄、白」の順に点灯させた。

「スタートランプ」の説明をする竹見昌久さん

環境改善の“光明”に

「光刺激スタートシステム(=スタートランプ)」は、陸上トラック競技用の機器だ。聴覚障がい者のために、出発音を光に変換する。デフリンピックなど聴覚障がいのある人だけが出場する競技会では、選手は補聴器などの器具を着けない「裸耳」を義務付けられている。

そうした事情を背景にスタート音を可視化する「スタートランプ」は生まれた。ただ、2011年までこの機器には日本製がなく、使用機会は国際大会に出場するトップアスリートらに限られていた。海外製品は設備が大がかりで使い勝手が悪く、レンタル料金も高い。そこで竹見さんらが国内開発に着手し、この春、国際規格に準拠する形で完成させた。

スタートランプ。基本は9レーンで1セット。右の青色は手動スイッチで、右端はサウンドセンサー。端子の形状や電圧の異なる海外でも使用できる

スタートランプの点灯とスタート動作の様子(GIF動画)

陸上競技場には写真判定装置やフィニッシュタイマーなどが常設されている。これにスタートランプを接続し、連動させて使用する。

「オン・ユア・マーク(位置について)」で、LEDは赤色に。

「セット(ヨーイ)」で黄色。

そしてスタートの瞬間に白色になる。

2017年には日本陸上競技連盟の競技規則でも認可された。その結果、聴覚障がいのある陸上選手が健聴者の大会に出場する際、より公平な環境で競技に臨むことができるようになった。

音に頼らず、勢いよくスタートを切る子どもたち

参加者の佐藤一侍さん(10)。「デフリンピアンと走れた、って学校で自慢しなきゃ。スタートランプ、分かりやすかった。運動会でも使えるといい」

「スポーツは面倒なもの」という壁

なぜこの日、子ども向けの陸上教室を開催したのだろうか。岡部さんはこう話す。

「聴こえない人たちのために何かできないか、と普段から考えていました。聴こえないことで、スポーツに対しておっくうになってしまう人も多いし、ろうの子どもたちに運動の楽しさを感じてほしかった。少しでも自分の世界を広げてくれたらな、と」

おっくうに感じるのには理由がある。聴覚障がいの当事者として、岡部さんにはそれが痛いほど分かる。

「先生やコーチの話が分からなかったり、スタート音が聴こえないからいつも出遅れてしまったり。スポーツに興味を持っても、そうしたことの積み重ねで、だんだん距離を置いてしまうんです。スポーツは面倒だ、と」

今回の教室は子ども向けだったが、「大人向けにも開催してほしい」という声も多かったという

岡部さんは子どものころ、運動会で何度も悔しい思いをした。中学2年生で陸上競技を始めてからの約10年間は、ピストルを持つスターターを横目で目視して走り出していたという。

「スターターの手、口の動き、ピストルから煙が出る瞬間……。それらでタイミングを計ってました。短距離のスタート時は、みんな下を向いて集中しているのに、自分だけ顔を上げて。だから、レースの前はスタートばかりが気になってしまって」

スタートのときはなるべく手と口を大きく動かしてくれませんか、と事前に競技役員に交渉したこともある。そんなときに手話が通じないと、携帯電話に文字を打ったり、筆談を使ったりした。拒否はされなくても、実際にレースが始まると、事前の要望を忘れられてしまったこともあった。

「自分から主張していかないと伝わらないことも多いです。でも、引っ込み思案な人もいる。それで『もういいや、やめた』となるのはもったいない。スポーツはもともと楽しむものなのに」

スタートランプの使い方とクラウチングスタートを学ぶ子どもたち

「もう健聴の大会には出たくない」

日本製スタートランプの開発を主導した竹見さんも、同じようなことを考えていたという。

今の職場の前に9年間勤務した別のろう学校では、陸上部の顧問。つらかったのは、高体連(全国高等学校体育連盟)の競技会だ。スタート音が聴こえず、周囲の選手がスタートしてからハッとした表情で遅れて駆け出していく教え子たち。そんな姿を何度も見た。

「あるとき、女子の選手が『もう健聴の大会には出たくない』と泣きながら言ってきたんですね。『スタートが不安で実力も出し切れないし、絶対に出たくない』と。それが(スタートランプ開発の)きっかけになりました」

中央ろう学校の陸上部員と話す竹見さん。取材の翌日は都立ろう学校の対抗戦が控えており、生徒はリレーの練習に余念がなかった

竹見さんは、2009年の台北デフリンピックでスタートランプの存在を知り、国士舘大学時代の恩師、青山利春氏に「日本でも作れないでしょうか」と相談した。そして、竹見さんの希望は、陸上競技用品の製造・販売の国内最大手「ニシ・スポーツ」(東京都江東区)に伝わった。

既存のシステムを有効活用

ニシ・スポーツでは最初、第一開発部の木村裕次さん(49)がスタートランプの開発に携わり、同部署の堀俊一さん(54)が引き継いだ。開発の話が立ち上がった当初、2人とも、デフリンピックの存在は知らなかったという。

ニシ・スポーツの堀俊一さん(左)と木村裕次さん

堀さんは言う。

「私は20年以上前に障がい者スポーツ関連の業務を担当していましてね。当時は、聴覚障がいのある方がレースに出ると、スターターは選手の正面でフラッシュピストルを光らせ、スタートしたらすぐに退避する、ということをしていました。そうすると、選手は(フラッシュを確認するために)顔を上げる必要があり、正しい姿勢でスタートできず、遅れてしまいます。スタートランプがあることによって、スタートも遅れることなく、タイムも良くなればという想いもあり、弊社で開発する運びとなりました」

スタートランプの製作自体はそれほど難しくなかった、という。陸上競技用品メーカーとしての技術があり、従来のスタートシステムを応用できたからだ。一方で留意したのは「スタート信号と同時に、寸分の狂いもなくランプを発光させる」ことだった。

スタートランプの仕様書。現在完成しているのは短距離走用。中長距離走用は開発中だ

「こんなランプ、必要ありますか?」

2011年に初号機が完成すると、竹見さんは早速、全国のろう学校や陸上競技大会に出向き、普及に取り掛かった。ところが簡単には浸透しない。

「聴覚障がいは、理解されているようでされていないことも少なくないんです。“聴こえの程度”や“聴こえ方”が人によって異なりますから。『自分の知っているろう者は補聴器を着ければピストル音で大丈夫でした。こんなランプ、必要ありますか?』と言われたこともあります」

健聴者の大会でちゃんとやれているから必要ない、という選手。そんなものに頼ってはいけない、という顧問。機械に頼ったら負け、という観念……。よく見ると、「大丈夫」という選手もスタートは遅れていた。それでも理解は一足飛びには進まなかった。

「補聴器を着けていれば問題ない」とも限らないという

竹見さんは続ける。

「健聴者は、“自分が聴きたい音”に集中することができますよね? 補聴器を着ければ同じ状態かというと、そうではない。いろいろな音が重なって入ってくる。陸上の場合は、例えば夏ならセミの声や風の音、人の話し声。それらに交じってスタートの合図が聴こえるイメージでしょうか。『どれがスタート音なのか分からない』と生徒たちは言います。スタートランプがあれば、どの音がスタートの合図なのか、目で確認することもできるんです」

ニシ・スポーツ製のスタートランプはまだ1セットしかなく、日本聴覚障害者陸上競技協会が所有している。各地の大会などがあると、竹見さんや協会スタッフが持参し、設置をサポートする。

認知度の向上に伴って使用機会は次第に増え、今年の5月に都内で開催された大会では、共催者の東京陸上競技協会が初めて、設置も含めてすべて対応してくれたという。スタートランプの購入を希望する声は、国内の各自治体や海外からも届き始めている。

ITスキルで生徒自ら課題解決

竹見さんらは「各都道府県に少なくとも1台」を目標に掲げ、助成金の利用も視野に入れて普及活動を続けている。しかし、スタートランプは決して安価ではない。また、競技会での使用機会が増えたとはいえ、光でスタートを切るには練習と慣れが欠かせない。

普段の練習でもっと使えたら――。そんな要望に向き合ったのは、KDDIだった。同社は2015年から年に1度、竹見さんが勤務する中央ろう学校とタイアップしてIT教室を開いている。プログラミングに触れる機会をつくることで、障がい者の職業選択の幅を広げる目的だ。

総務部・サステナビリティ推進室の荒川誠さん(48)は「ろう学校の生徒さんの人生の選択肢が広がるきっかけになればと思い、この授業を始めました」と言い、こう振り返る。

KDDIの荒川誠さん(右)

「初回の授業が終わると、竹見先生が来てスタートランプの話をされました。『これをアプリにできませんかね』と。確かに、聴こえない人ってどうやってスタートするんだろう、と。先生に言われて、目から鱗でした。まずは授業の一環としてろう学校の生徒さんに試作品を作ってもらい、リリース版はウチで制作することにしたんです」

やがて、「聴覚障がい者用陸上スターターアプリ」が完成した。「スタートランプが必要なのは外国の選手も一緒」という生徒の意見も踏まえ、KDDIとしては数少ない無料の全世界配信アプリとしてリリースした。

アプリ動作の様子。現行のアプリでは「Go」が緑色なので、国際規格に準拠して白に変え、2018年度内に再度配信予定だ

荒川さんは「竹見先生が海外の試合でこのアプリを紹介したら、すごく評判が良かったそうです」と言う。「このアプリはあくまで普段の練習用です。竹見先生とニシ・スポーツさんの普及活動を私たちは周りで支えたいと思ってます」

荒川さんの上司、鳥光健太郎さん(45)はこう付け加えた。

「スターターアプリに限らず、ろう学校の生徒さんが自分たちの課題を自らの手で解決していく。意欲はすごいです。ときには助ける側になることで、『自分たちにもできる』という自信が意欲につながっているんだと思います」

KDDIが「スターターアプリ」の開発授業で用いたテキスト

ろう学校教員としての責任とは

「情報保障」という言葉がある。「知る権利」を保障する考え方で、聴覚障がい者に対しては、音声情報を可視化することでその権利を実現させる。スポーツの分野では、水泳でもスタートランプが用いられている。その他の競技でもジェスチャーや旗、得点時のシグナルなど「可視化」に関する多くの工夫が存在する。手話通訳者の派遣も情報保障の一つだ。

竹見さんによれば、聴こえの程度が悪い生徒ほど、高校卒業以降、競技をやめてしまうことが多い。

「ろう学校では手話も通じるし、情報保障もある。でも社会に出たら、その保障はないわけです。だから、ろう者にとっての課題を世の中に伝えることは、ろう学校の教員の責任だと思う。私は体育教師だから、特にスポーツに関しては、生徒が卒業した後もスポーツに親しめるように努力したいんです」

行動力を武器に、スタートランプの普及に努める竹見さん

「2020年東京オリンピック・パラリンピック」の翌年、2021年には第24回夏季デフリンピックが開催される。前出の岡部さんは陸上短距離で3度目の出場を目指しつつ、デフスポーツの環境改善に尽力するつもりだ。

「ろう者をサポートする環境が整えば、すばらしい選手も多く育つはず。子どものころからそういう環境が整えば、と。だから現役を引退してからも、僕は活動し続けたいと思っています」

ろうの子どもたちを集めた教室。参加者で集合写真を撮ると、みんな笑顔で写っていた

吉田直人(よしだ・なおと)

1989年、千葉県生まれ。2017年にフリーランスライターとして独立。