日本のワインをめぐる環境が大きく変わっている。昨年10月末に、「日本版ワイン法」ともいえる公的ルールが施行され「日本ワイン」とそれ以外のワインが明確に区別されることになったからだ。この2月には日本と欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)が発効し、「日本ワイン」の輸出チャンスも拡大した。一方、ルールの厳格化にともない、生産者は商品名を変更するなど対応を迫られている。何が変わったのか。「日本ワイン」の未来はどうなるのか。(ノンフィクション作家・河合香織/Yahoo!ニュース 特集編集部)

日本初のワイン法

「日本ワイン」と「日本のワイン」――。どちらも同じ意味のように映るが、違いは大きい。

2018年11月1日、日本ワインの愛好家団体「日本ワインを愛する会」が解散、「日本のワインを愛する会」と名称を変えて、新たに出発するという記者会見があった。「の」という一文字が付け加えられたことで何が変わったのか。「ワインの生産者と愛好家を結びつける」ことを目的とする同会会長に就任した俳優の辰巳啄郎氏は壇上でこう挨拶した。

「日本のワインを愛する会」発足の会見にて。左から映画「ウスケボーイズ」柿崎ゆうじ監督、「ウスケボーイズ」で醸造家を演じた女優の竹島由夏氏、辰巳琢郎会長、中央葡萄酒三澤彩奈氏、「神の雫」原作者樹林伸氏(撮影:編集部)

「『日本ワイン』という言葉がこの世になかったころから、日本でつくられたワインを『日本ワイン』と呼ぼうという運動をわれわれの会は行ってきました。そして今回、国税庁の告示により表示ルールが明確化されることで、『日本ワイン』という正式な言葉ができました。これを機に、会の名前を『日本のワインを愛する会』に変えました。みんなで一緒に日本のワインを応援していきたいと思っています」

「国税庁の告示」とは、この会見の2日前、2018年10月30日に施行された「果実酒等の製法品質表示基準」のことだ。これまで日本において、「日本ワイン」と「日本のワイン」は明確には区別されずに使われてきた。施行により、「日本ワイン」を名乗るためには、「国産ブドウを100パーセント使用」し、「国内で製造される」ことが必要な条件となった。

(撮影:編集部)

国産ブドウを使わない国内製造ワイン

「国内製造ワイン」と聞けば、日本のブドウを使ったワインだと考えるのが一般的だろう。だが、実態はそうではなかった。

これまで日本で「国内製造ワイン」として売られているものの原料は7割以上が濃縮果汁など輸入原料だった。国税庁酒税課の担当官が説明する。

「これまでは、海外産のブドウの濃縮果汁を輸入し、日本でそれを水で薄めたワインでも、日本で製造していれば『日本のワイン』を名乗ることができました。実は、国内製造ワイン全体のうち、日本産のブドウは2割程度しか使われていなかったのです。一方で、100パーセント日本のブドウからつくられるワインもある。こちらは昨今、海外で高い評価を受ける高品質なものも出てきています」

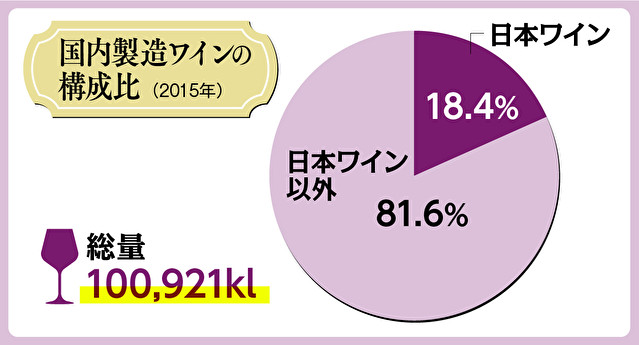

今回の告示には3年間の周知期間があった。周知前の2015年度の国内製造ワインの内訳。出典:国税庁(図版:ラチカ)

これまで日本の国内製造ワインには、ラベル表示に公的なルールがなかったため、言葉の定義が曖昧だった。業界団体の日本ワイナリー協会が国産ブドウの使用について自主基準を設けていたが、同基準の対象は加盟社のみで、罰則もない。実効力を疑問視する声も多かった。

フランスやイタリアなど海外のワイン産地の多くには法律としてのワイン法があり、産地やブドウ品種などについてルールが明確に制定されている。表示について細かく規定した今回の国税庁の新基準は「日本版ワイン法」ともいえる。

国税庁による日本における国内製造ワインの分類。国税庁「ワインラベルが語ること」より(図版:ラチカ)

商品名を変えるしかない

今回の新基準により、「日本ワイン」を名乗るためには、原料で「国産ブドウを100パーセント使用」し、「国内で製造」することが条件となった。また、ワインラベルに地名、品種、収穫年を表示できるのは、「日本ワイン」のみ。ラベルに産地名を表示するためには、その地域で収穫されたブドウが85パーセント以上であること、品種や収穫年もラベルに表示するには当該ブドウの使用が85パーセント以上が条件となった。違反した場合は、50万円が上限の罰金が科される。これによって地名や品種の表示の仕方が大きく変わることとなった。

ルールが厳格化されたことで、ブランド化という点でメーカーは他社と違いを出しやすくなったといえる。一方で、商品名が変わったワインも少なくない。表示の要件を満たすことが難しくなったからだ。

(撮影:長谷川美祈)

山形県南東部に位置する高畠駅は、駅構内に温泉のある駅として知られている。山形新幹線も停車し、列車待ちの時に、温泉に入って時間調整する人も少なくない。そこから10分歩くとカリフォルニア風の建物が現れる。1990年創業の高畠ワイナリー(旧名:高畠ワイン)だ。

高畠ワイナリーは1990年に創設。100年かけても世界的な銘醸地に並ぶワイナリーとなることを目指す「高畠ワイナリー100年構想」を掲げる(撮影:長谷川美祈)

高畠ワイナリーでは国産ブドウを100パーセント使った「日本ワイン」が主力商品だが、輸入原料を使ったワインも製造しており、その商品名に「高畠」の名前を使っていた。だが、新基準の施行で、輸入原料を使用したワインには「高畠」の文字を使うことはできなくなった。「高畠」は社名でもあるが、地名でもあるからだ。以前は「高畠ワイン」という社名だったが、これを機に「高畠ワイナリー」に変更した。

高畠ワイナリーの醸造責任者である川邉久之氏は、品名の変更について議論もあったと語る。

「お客さんによると、輸入原料であってもわれわれが醸造したことがわかる『高畠』の文字があると、親しみを持ち安心してくれていたようです。だから、施行前の社内で新基準に反対する意見もありました。一方、主力商品である『日本ワイン』には社名でもある『高畠』をスマートに無理なく押し出していけるという利点もあると思います」

高畠ワイナリーの醸造責任者川邉久之氏は、世界的な銘醸地、米カリフォルニア・ナパ・バレーで15年間ワイン醸造に携わった経歴を持つ(撮影:長谷川美祈)

地名だけではなく、品種の表示についても変更を余儀なくされたと川邉氏は言う。従来、同社には「高畠バリック たかっき カベルネ・メルロー」という主力製品があったが、この新基準を境に、ラベルに「カベルネ・メルロー」という品種を表示しない品名に変更した。

「この製品では、カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローという品種をブレンドして75パーセントにしていたのですが、今回の新基準で、品種名を出すには85パーセント以上そのブドウを使用しなければならなくなった。カリフォルニアワインの基準は75パーセントですが、EUは85パーセントで、今回、わが国はEUと同じ基準を採用した。しかし、当社ではその10パーセントの差を埋めることはできなかった。そこで、品名を変更したのです」

川邉氏は、国税庁の表示ルールが決まるまでの数年間はこの比率をめぐって悩ましかったと振り返る。

「当社営業担当者も、従来使ってきた品種名が使えなくなることで売り上げに響く打撃を危惧していました。ですが、私のような醸造担当者にとっては、これは良いワインを造るチャンスだと思いました。この際、無理して品種を表示するのではなく、品質を重視したブレンドをして、ワインを造ろうと思ったのです。高級カリフォルニアワインとして知られる『オーパス・ワン』も、カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フラン、メルローなど複数のブドウ品種をブレンドしていますが、ブレンド比率は公表していませんし、ブドウの品種も表示していません。大事なのはおいしさだからです」

(撮影:長谷川美祈)

消えるお土産ワイン

ワイン法を専門にする明治学院大学の蛯原健介教授は、今回の表示基準で「お土産ワインとPB(プライベートブランド)ワインには消えていくものが多いだろう」と話す。

「たとえば、私の勤める大学は『明治学院大学ワイン』を出していますが、実際はマンズワイン(キッコーマンのブランド)の小諸ワイナリーが作っています。こういう商品で問題になるのは、商品名に地名がついている場合です。明治という地名がなければ明治学院という名称を品名に表示できますが、青山学院は青山という地名があるので品名に使えなくなります」

日本におけるワイン法の第一人者である明治学院大学蛯原健介教授の研究室には、有名ワイナリーの後継者も集う(撮影:河合香織)

地名を表示できるのは新基準では「日本ワイン」だけ。従って、他の地域で造った国内製造ワインに販売地域の土地の名前をつけただけのいわゆる「お土産ワイン」も今後消えることになる。

ただし、輸入ワインであれば、地名などの表示規則は適用されない。たとえば、欧州からの輸入ワインをお土産ワインとして販売することにしたレジャー施設もあるのだという。

同様の販売手法は、前出の高畠ワイナリーの川邉氏も考えていた。

「輸入原料でつくったワインに『高畠』の名称は使えませんが、輸入ワインそのものであれば『高畠』の名前が使えます。これからは高畠ワイナリーのスタッフを米カリフォルニアのナパ・バレーのような海外の銘醸地に派遣し、現地で醸造して輸入するという形も考えています」

日本ワインの輸出にも追い風

海外の基準に沿ったことで輸出にも追い風となる。2019年2月1日、EUとの経済連携協定(EPA)が発効し、日本からEUへの輸出について、ワインを含む酒類の関税が撤廃された。

従来、EUへの輸出は簡単ではなかった。EUには厳密なワイン法があり、EU加盟各国の国内法に優先して、ブドウ品種、醸造法、原産地呼称やラベル表記などの制度が規定されている。これまでEUに「日本ワイン」を輸出する際には、そうしたEUの規定する基準を満たした上で、第三者証明を取得し、提出しなければならなかった。これまで日本には統一した基準がなかったためだ。

(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)

今回の告示で「日本ワイン」の基準が明確になった。基準に合致すれば、そのまま「自己証明」を付してEUへの輸出が可能になる。蛯原教授は言う。

「これまで醸造内容の証明のコストが高いため、大手業者や勝沼などの大きな産地のワインしか輸出が難しかった。けれど、自己証明ですむようになれば、小さなワイナリーでも輸出のチャンスは増えると思います」

(撮影:長谷川美祈)

品質の基準ではない

輸出のチャンスが拡大したとしても、それがそのまま「日本ワイン」の評価につながるわけではないと蛯原教授は言う。

「日本の告示は表示のルールであって、品質については何ら担保するものではありません。おいしくなければ、『日本ワイン』が輸出されても広がらないという可能性もあります」

懸念の一つが「補糖」や「補酸」のあり方だ。補糖とはワインのアルコール分を上昇させるために原料のブドウ果汁に砂糖を加えることを言い、補酸とはブドウの果実感などを鮮やかにするために酒石酸などで補うことを言う。

ドイツやフランスなど欧州では、醸造時に添加する補糖、補酸の量もワイン法に定められていることが多い。それが味や香りなどに影響するためだ。一方、新基準の場合、「日本ワイン」の区分では、製造法で補糖や補酸の上限についての規定はなく、また、味や香りなどの“品質”も問われていない。そのため、いま造られている「日本ワイン」でも、製造過程において海外の常識では考えられないほどの補糖、補酸が使われているケースもあると蛯原教授は指摘する。

(撮影:長谷川美祈)

日本ワインの競争力

こうした状況から、今後の「日本ワイン」市場を楽観的に見ていない製造業者もいる。「グレイスワイン」を約20カ国に輸出している、山梨県甲州市勝沼町にある中央葡萄酒の三澤茂計社長はその一人だ。

「『ワイン法』ができ、EPAで欧州への関税も撤廃された。これで『日本ワイン』は輸出しやすくなるでしょう。しかし、それと引き換えに、フランス、イタリア、スペインなどのワイン産地の関税もなくなり、輸入ワインの値段も下がります。彼らは産地が品質を保証しているワインを掲げて、日本市場を狙って国を挙げて売り込むでしょう」

そうなると、「日本ワイン」が国内市場で戦っていくには、「日本ワイン」の産地に裏付けされた品質自体を上げなければならない。そう三澤氏は行方を予想する。

中央葡萄酒社長の三澤茂計氏は国産のブドウを原料とする「日本ワイン」を牽引してきた(撮影:長谷川美祈)

三澤氏は「日本ワイン」の品質を担保する仕組みとして、地理的表示(GI=Geographical Indications)保護制度の重要性を強調する。GIは、地域ブランド品を知的財産として保護する制度で、肉や果物、日本酒など様々な生産物に対して、世界100カ国以上で運用されている。

例えば、「シャンパーニュ・ワイン」(仏シャンパーニュ地方)、「パルマ・ハム」(伊パルマ県)、「ロックフォール・チーズ」(仏ロックフォール=シュル=スールゾン村)といったものもGIで、土地や地域の名前がブランドとして品質の保証ともなっている。日欧EPAでは、農産品や酒類のGIを相互に保護することが盛り込まれている。

日本では、国税庁が1994年末に「酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件」を告示しているが、その後に指定されたGIは「壱岐」「薩摩」などの蒸留酒がほとんど。長らくワインは指定されてこなかった。

そうした中、個別の地域がGI指定に動いた。2013年、山梨県では地理的表示「山梨」管理委員会を管理機関として「山梨」が国税庁の認証を得てGIに指定され、2018年6月には「北海道」が後に続いた。これにより、山梨県と北海道では、輸出するワインラベルに地名を書いて販売でき、ブランド化への第一歩を歩み始めた。

中央葡萄酒は、日本ワインの発祥の地とも言われる山梨県勝沼町で1923年に創業された(撮影:長谷川美祈)

この「山梨」のGIにおいては、補糖、補酸の量も定められており、また人間の感覚を用いて品質を評価する官能検査も行われる。「山梨」ではこの官能検査で落とされるワインも7パーセント程度あるという。三澤氏は、この「山梨」のGI指定に、県内の業者として関わっていた。

三澤氏は当初、「山梨」ではなく、ワイン産地として歴史があり、地名も広く知られている「勝沼」でGI指定を目指していたという。少なくとも広い山梨からさらに産地の特徴を浮かび上がらせるサブリージョン(小地域)の必要性を感じていた。しかし、GI指定には製造業者全社の合意が必要で、他地域からブドウを買う業者もあり、合意形成には至らなかったという。

日照時間日本一を誇る山梨県北杜市明野町にある中央葡萄酒の三澤農場。欧州系品種に加え、甲州種も垣根栽培されている(撮影:長谷川美祈)

「ワインは農作物」

産地を守ることは、地理的なブランド力を高め、ワインの品質を上げることにつながる。現在は、長野、山形などでもGI指定に動きだしているという。

前出の高畠ワイナリーの川邉氏は、新基準に伴う表示の変化や「日本ワイン」への注目を一過性のブームとして終わらせないことが大切だと語る。

「濃縮果汁でつくったワインを手軽にプラスチックカップで飲む。それだって、ワイン文化を定着させる一歩になったと思います。けれども、『日本ワイン』まで価格で勝負してはいけない。本来の味や香りという説得力で消費者にアピールしていくべきです。『日本ワイン』であれば、実際のワイナリーに行って、ブドウ畑を見ることもできる。そう考えると、『日本ワイン』を担っていくのは消費者の力によるところが大きいと思います。今回の新基準の最大の功績は『ワインは農作物』という当たり前のことを消費者に教えてくれたことではないでしょうか」

高畠ワイナリーの醸造責任者川邉久之氏は、スタッフをナパバレーなどの銘醸地に送り、そこで育ったぶどうを使って醸造したワインを海外で瓶詰し、日本に輸入するというプロジェクトを構想している(撮影:長谷川美祈)

中央葡萄酒の三澤氏は「本当のワインの価値を知りたければ、なによりも産地を形成するおおもとのブドウ畑を見るべき」と話す。

「ワインの出来を決めるのは『原料80パーセント、技術20パーセント』とよく言いますが、私もブドウこそが大切だと思います。目の前にあるブドウをどのようなワインに仕上げるかだけではなく、そのブドウがどこの地域でどのように育てられてきたかを見極めるのも重要なのです」

「日本ワイン」は、今後本当の実力が試されることになる。

三澤氏は、シャトー・メルシャン元工場長だった故・麻井宇介が2000年に書いた「日本のワイン造りには、厳しさがない」という文章が忘れられないという。麻井氏は「日本ワイン」という言葉を普及させた醸造家だった。

<日本ワインはどういうものか。良心を持って考え、ブドウに立ち戻ることが大切だと思います。産地に対して愛を持ち、日本ワインの中でそれぞれのワイン産地が地域と生活文化の中でキラリと浮かび上がっていくことが大事だと思います>

(撮影:長谷川美祈)

河合香織(かわい・かおり)

1974年生まれ。神戸市外国語大学卒業。2009年、『ウスケボーイズ』で第16回小学館ノンフィクション大賞受賞。近著に『選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子』。

[写真]

監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝

撮影:長谷川美祈

[図版]

ラチカ