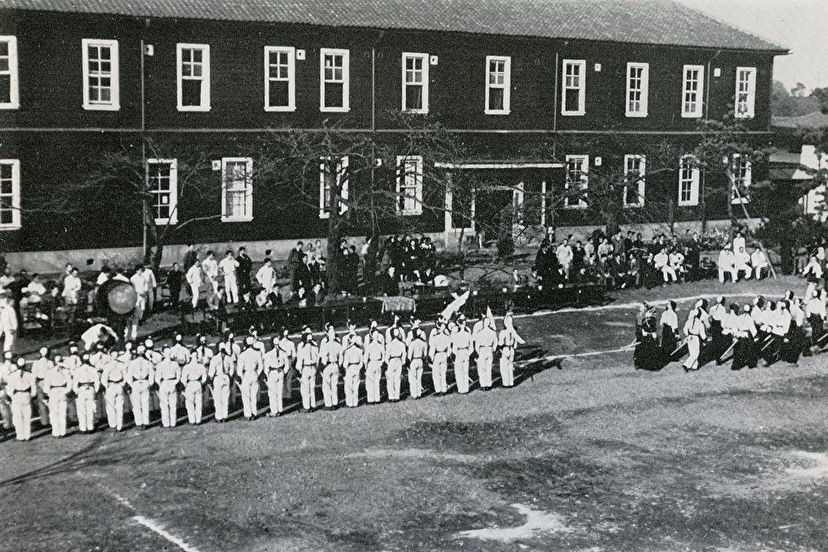

西に月山や朝日岳、南に蔵王山と名山に囲われた山形・神町(じんまち)駐屯地。

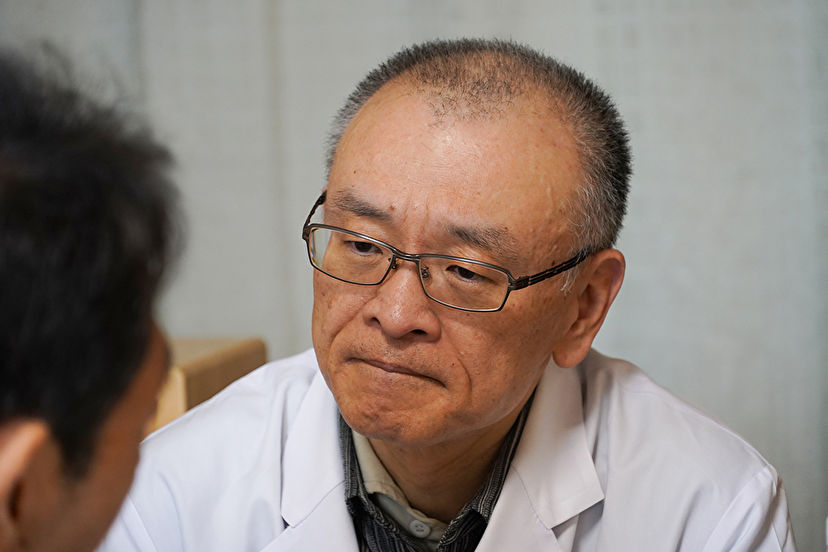

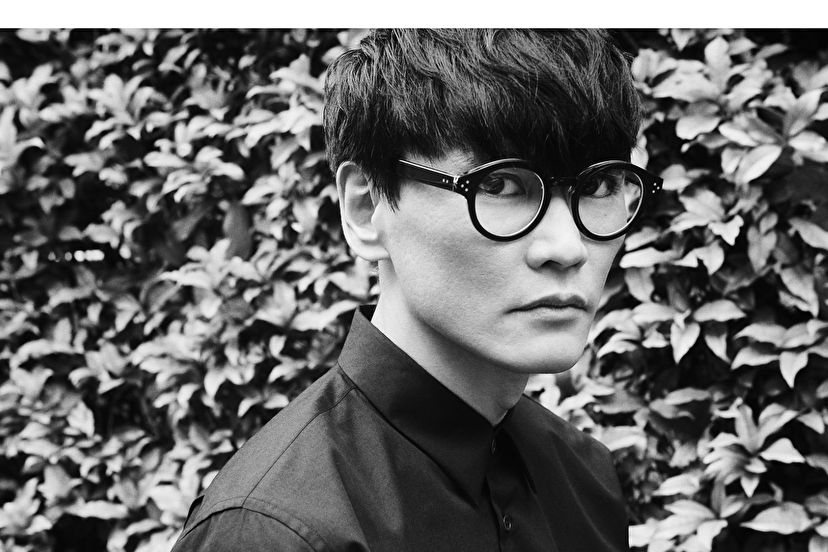

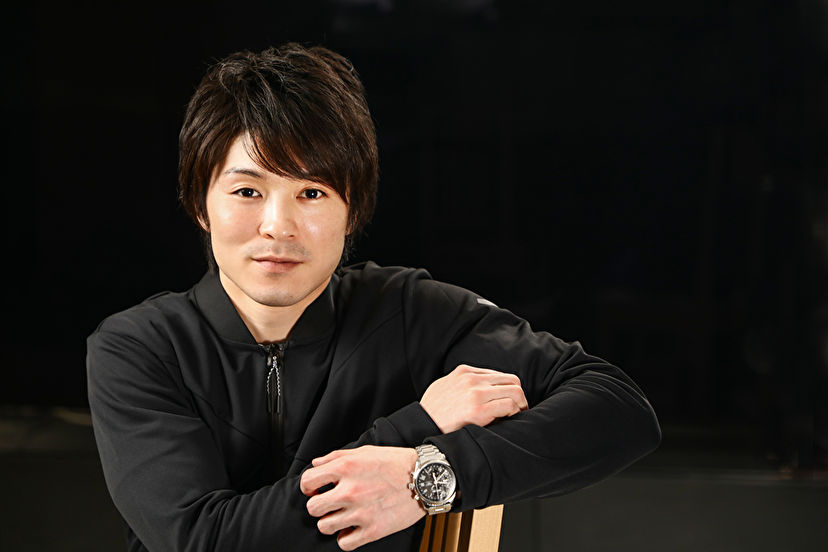

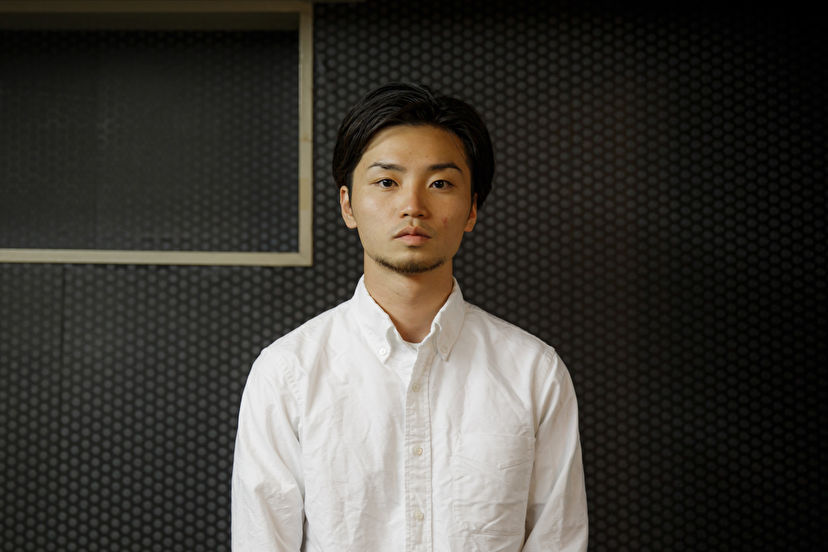

冷たい風が吹く駐屯地を歩きながら、佐藤弘規一等陸尉(32)は南スーダン派遣から2015年6月に帰国した後も英語学習は続けていると語った。

「TOEICも受けていますし、個人でもネットのオンライン英会話をやっています。やはり海外で英語は必須ですし、続けていないといざという時できませんからね……」

グローバル企業で耳にするような話が、装甲車などの前で迷彩服を着た自衛隊員から語られているのは不思議な感覚だった。だが、同時に、いまの自衛隊を取り巻く環境を一言で言い表しているようにも映った。この10年で海外派遣の自衛官が向き合ってきたのは、世界の変化──グローバル化であり、また、その変化の中、静かに世界に踏み出していこうとする模索でもあった。(ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース編集部)

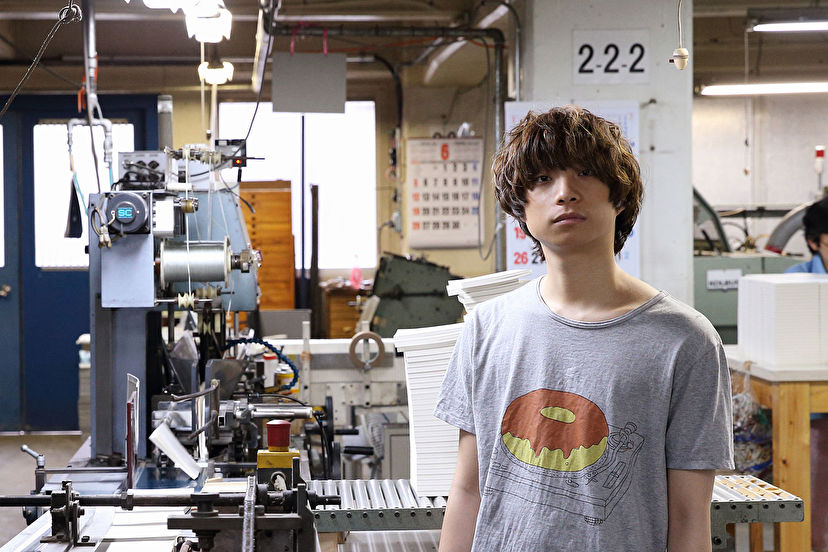

南スーダン派遣後も英語学習は続けていると語った佐藤弘規一等陸尉(32)。派遣前の訓練では日本隊へのデモの発生まで想定していたという。(撮影:木村肇)

Skypeで家族と会話

南スーダンは2011年7月にできたばかりの新国家である。国際連合は同国独立に際して、人道支援などを目的とした国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)を決議。日本は国連の要請を受け、2011年11月から平和協力業務(PKO)として参加、2016年2月現在も継続されている。主な任務は国連施設や道路の整備、補修、そしてまちづくりである。

派遣は陸上自衛隊の施設部隊が中心で、司令部(UNMISSの司令塔)要員も合わせて約350人。同国南部に位置する首都ジュバ近くの国連拠点に宿営地を構え、近隣の主要な道路の整備や他の派遣国の宿営地の設営などをしてきた。

乾季の気温は50度以上。事前に情報として知ってはいても、体調を崩す隊員は少なくなかった。

山形・神町(じんまち)駐屯地にある道路敷設に使われる車両。道路の設営でなにより重要なのは排水溝の設置だ(撮影:木村肇)

派遣期間は6カ月。そんな半年間、隊員を支えるのは、家族のサポートだ。

宿営地では毎日17時から22時はSkypeや電話を利用できた。

「顔が見えるSkypeは週に一度程度ですが、メールは毎日スマホで送り、電話もほぼ毎日していました。娘が当時まだ2歳と小さかったので、家内とそんな娘の話などしていました」

佐藤一尉はそう言って照れるが、家族との交流がストレスを軽減させていたという。

佐藤一尉は戦闘機に憧れて防衛大学校に入学。だが、「すばらしい上官がいたことで」陸自を志望した。(撮影:木村肇)

もちろん実際の任務でも各方面とのコミュニケーションはなくてはならないものだ。UNMISSでは、インド、中国、カンボジアなど計63カ国が参加。多様な国が参加して共同の目的に向かって活動する。そこでは英語のスキルも高く求められる。間違って話が伝わると大きな影響も出るうえ、自身の安全にも関わる。

UNMISS司令部では南スーダン政府や警察機構など、多様な情報源から日々の情勢を把握。その情報は毎朝、司令部で各派遣国に共有されたのち、それぞれの任務に適用される。そうした緊密な情報共有がないと突然の情勢の変化に対応できないからだ。

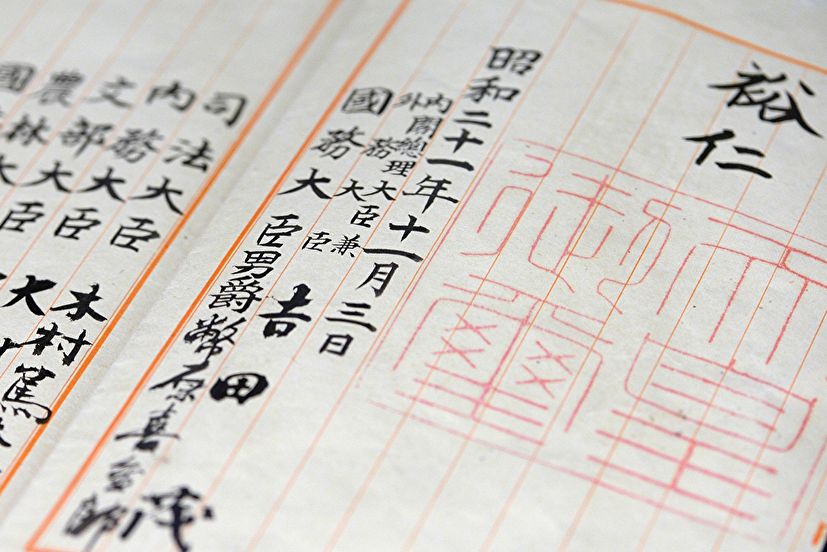

憲法に護られてきた海外派遣

2013年12月に政情が悪化。各地で国内避難民が出る事態になっていた。

「北部地域では、私の活動下でもまだ戦闘が続いていました。ディンカ族、ヌエル族、シルク族という3部族による三つ巴の戦い。狙いは油田の確保で、各部族が武器を買い続けている情報も入っていました」(佐藤一尉)

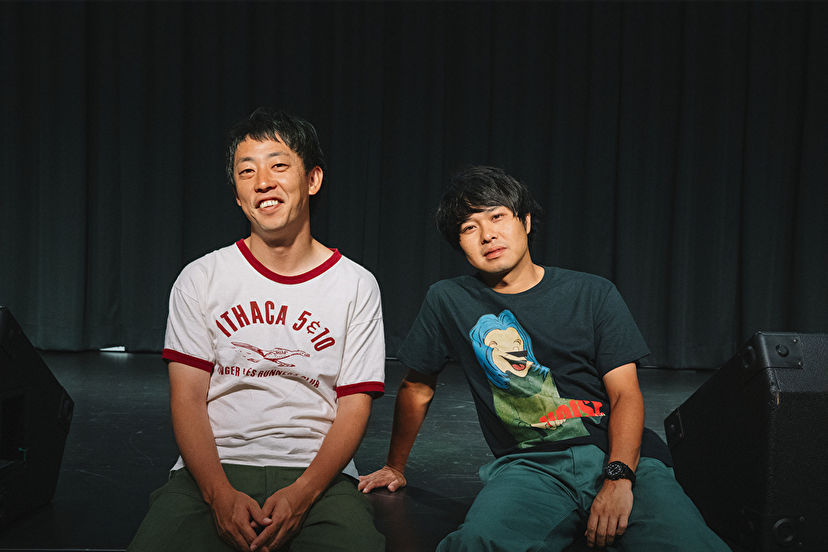

海外での活動では目的意識や知識の共有も大事だが、隊員の団結力がなにより重要だという。 (撮影:木村肇)

こうした情勢のため、首都ジュバに拠点を置く日本隊など国連部隊は、宿営地から15キロメートル以北には移動できないよう制限がかけられた。それでも安心はできなかったと佐藤一尉は言う。中隊長だった佐藤一尉の部下は30名。派遣任務の責任と隊員の安全確保について、常に頭にあったからだ。

宿営地は南スーダン南部の首都ジュバ近くの国連拠点に置かれた。

「目前で直接攻撃されていたら、正当防衛の手段(応射)をとるでしょう。しかし、われわれは施設部隊の任務で派遣されており、一定以上の訓練はしていません。従って、情勢が悪化したら現場を離脱するという認識でした。実際、そんな事態にはなりませんでしたが……」

国連でのミッションでは事前の協議で、受入国(南スーダン)の情勢がどの程度緊迫化したら、派遣国(日本)がどのような体制をとるかが決められている。

他国部隊と協力しながら任務をこなす。UNMISSでの活動は世界の実情を知る経験でもあり、日々の訓練の自信にもつながるという。 (撮影:木村肇)

日本の場合、国際平和協力法(PKO協力法)より上位法に憲法があり、9条で戦争放棄が謳われ、他国で武器を使用する戦闘行為は否定されてきた。従って、国連のミッションでは、戦闘行為が行われるような情勢になったら現場を離脱するという契約を国連としていた。言い換えれば、自衛隊は憲法によって海外派遣で保護されてきたとも言えるのだ。

だが、そうした契約とは異なる派遣もあった。

国連の決議に基づかない派遣、イラクである。

「史上最大の『見切り発車』作戦」

「そう、率直に言って、6次隊からは危なかった。とくに8次隊の隊員が、サマワの北西、ルメイサの町で地元住民に包囲された事件。あれは本当に危なかったと思う」

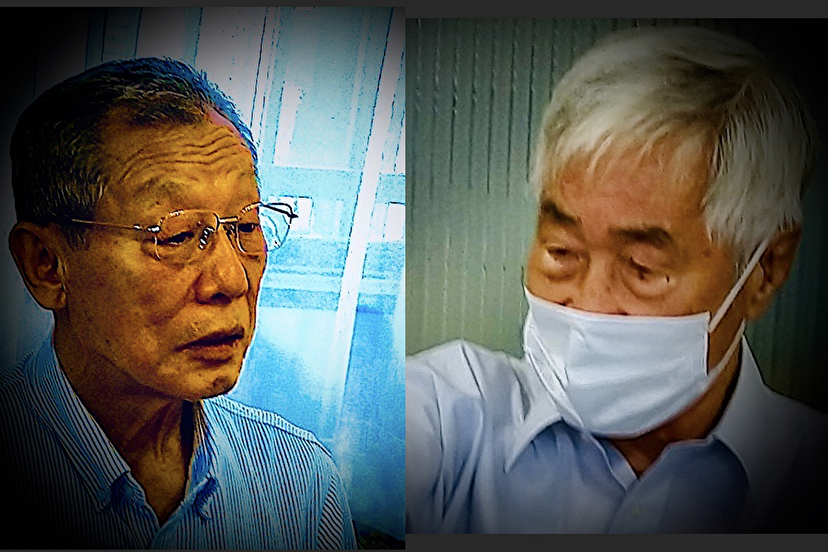

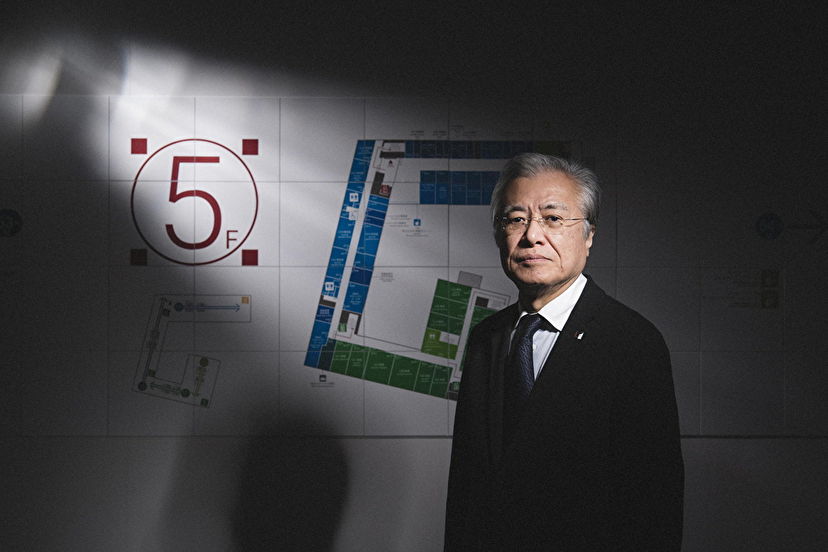

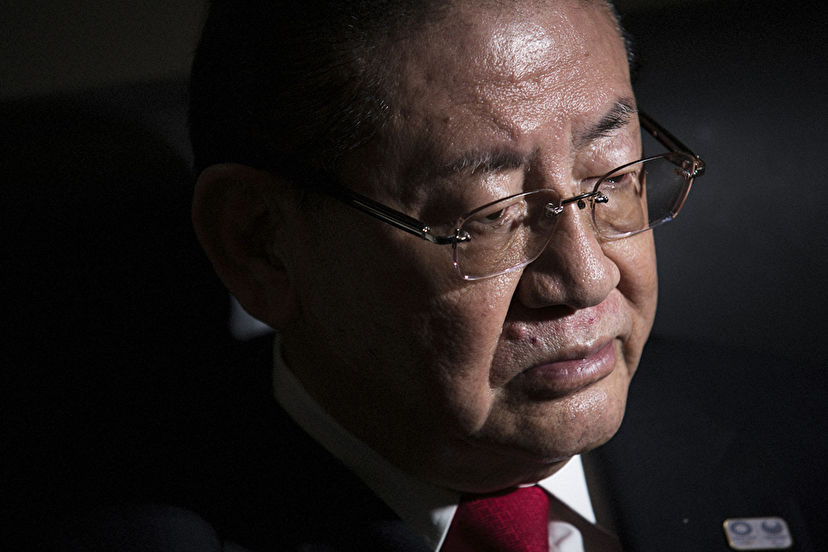

東京・永田町の議員会館。「ヒゲの佐藤」こと佐藤正久参議院議員(55)はその話になった途端、身体をすこし前のめりにし、厳しい表情をした。

佐藤議員は元陸自の一等陸佐、イラク派遣では先遣隊長だった。2003年8月、イラク復興支援特別措置法が成立すると、陸自は同年11月に佐藤氏ら専門調査団を送り、翌2004年1月に先遣隊を派遣した。以後、2006年7月まで2年半、人道復興支援活動を行った。

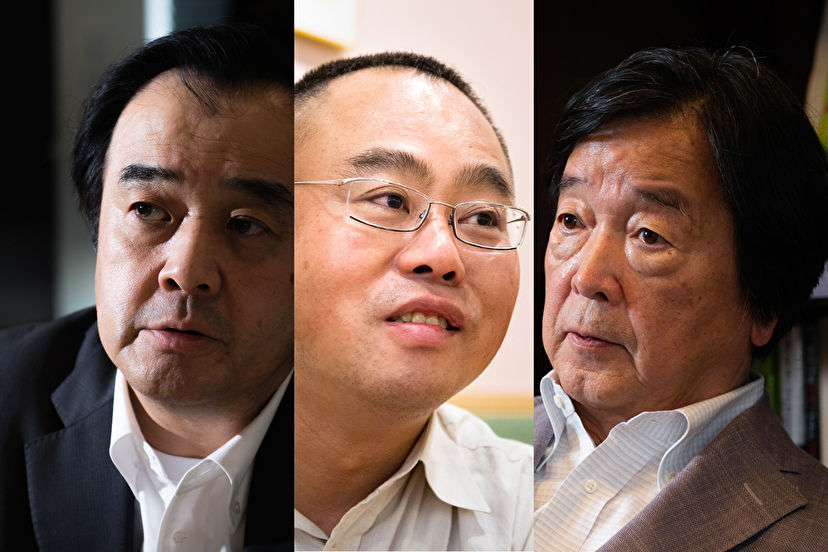

「宿営地への迫撃砲での攻撃は『仕事をよこせ』という意思表示でした」と語る佐藤正久参議院議員 (撮影:木村肇)

このイラク派遣は、それまでの平和維持活動(PKO)とはまったく異なっていた。

第一に、イラクでは指揮系統に国連は存在せず、また米軍など多国籍軍の指揮も受けず、日本政府からの直接の指揮だったこと。

第二に、イラク国内では、どこが戦闘地域、非戦闘地域という明確な区別がなく、安全性の面で過去の派遣とはレベルが異なっていたことだ。

佐藤議員はイラク派遣は「史上最大の『見切り発車』作戦だった」と振り返る。

徹底した挨拶まわり

イラク派遣は小泉純一郎政権の強い意志で実現したが、具体的に自衛隊がイラクのどこに行き、何をすべきかは決められていなかった。PKOでは国際平和協力法が法的根拠となって事前調査ができるが、イラク派遣では特措法が成立するまで根拠法もなく、事前の調査ができなかったからだ。特措法成立後、現地調査を経て「道路や学校等の修復」「給水」「医療支援」の3つの柱が掲げられた。そして、その3本柱に基づく部隊編成、訓練、装備品の選定となった。だが現地に来てみると、日本での議論はまったくあたっていなかった。

「途上国と違って、イラクは学校も水道も医療もなんでもあったんです。とすると、緊急性の支援の必要性は低い。また、PKOのように自衛隊が実動部隊で仕事をすると、現地住民の仕事や雇用を奪い、彼らの怒りを買う。それはまずいというので、われわれは事業設計や現場監督、施工管理を行い、実作業はイラクの方々にやってもらうという形で支援活動をすることになったんです」

宿営地の場所探し、権利関係の交渉、借地手続きなども佐藤氏ら先遣隊の仕事だった。条件は、運河のそば、見晴らしがよい、道路アクセスがよいところ。

「同時に、警備も万全の体制をとりました。県知事、議員、役人、地元警察のほか、部族長、宗教指導者などあらゆるところに挨拶に行き、懇親を深め、協力を求めた。派遣前は『経済大国の日本が来るんだから雇用もすごいぞ』と過大な期待を抱かれてしまったのですが、こうした足を使った挨拶まわりは、結果として自衛隊流の復興支援活動が住民に受け入れられるために非常に効果があったと思います」

実際、入国からしばらくはよかった。しかし、1年ほどすると空気に変化が生じてきた。なかでも危なかったと佐藤議員が言及したのが、2005年12月4日に起きた「ルメイサの事件」だ。

「もし一発でも撃ったら、撃ち合いで大変なことに」

当時イラク人現地助手を記者として同行させていた朝日新聞はこう報じていた。

シーア派の反米強硬派サドル師派の事務所などから約50人が集まり、自衛隊の車列を取り囲んで「ノー・ジャパン」と叫んで石を投げるなどした。警察の説得でしずまり自衛隊員らは現場を離れたという

(2005年12月5日、朝日新聞)

地元住民に包囲された事件があったルメイサの町はサマワの北西に位置する。

昨年公開された「イラク復興支援活動行動史」でも抑制的に触れられたが、実際には、現場は一触即発の状況だったようだ。

「もしあの時、一発でも撃っていたら、双方で撃ち合いになり、大変なことになったと思う。間違いなく」

佐藤議員は断言した。そんな厳しい局面に遭遇していたのがルメイサ事件だった。背景にあったのは反米感情だ。イラク戦争勃発後、当初はサダム・フセインの圧政からの解放で米軍への支持があったが、各地で市民に死傷者を出す事案が増えるに従い、イラク国民には反米感情や排外意識が高まり、その延長線上で日本の自衛隊も反感をもたれた。

「実弾を薬室に装填したケースもあった」 (撮影:木村肇)

「2005年の6月ぐらいから、走行中の自衛隊の車両を狙って、IED(即席爆発装置)による路上での爆破事件が起きたり、ロケット弾が宿営地に撃ち込まれるような事案が増えた。それまでの攻撃はいたずらのようなものでしたが、この頃は明らかに自衛隊を狙っていた。そうなると事態が沈静化するまで活動を控え、再開を見極めることが必要になりました」

“日陰者”の自衛隊

それでも、イラク派遣は大きな意味があったと佐藤議員は言う。

「現地の戦闘は一度もなく、任務を完遂して、全隊員が無事に帰りついた。陸海空の自衛隊がはじめて揃って作戦を展開し、自分たちだけで海外で作戦を遂行したことも大きい。整備すべき法制度の発見も含め、いろんな意味でイラク派遣は大きな意義があったと思います」

何が秘訣だったのか。尋ねると、佐藤議員はしばし考えを巡らせ、陸自の歴史に関係しているかもしれないね、とつぶやいた。

「内閣府の2014年世論調査で92.2%が自衛隊に『良い印象を持っている』。これだけ受け入れていただけるようになったのは感慨深い」 (撮影:木村肇)

「自衛隊、とくに陸自は『憲法違反』『税金泥棒』と批判され、ある意味“日陰者”のように活動してきた歴史がある。お祭り支援、音楽演奏、農作業の手伝いなど基地周辺住民に寄り添うようにやってきた。海自や空自と違い、国民の生活に近い陸自にとって、国民のみなさんに受け入れてもらうことが願いだったわけです。そうした慎重な姿勢がイラクでも活かされたんじゃないか、そう私は思います」

集団的自衛権が認められた安全保障関連法制がまもなく施行される。「駆け付け警護」など新しい任務が海外派遣で適用されるのは南スーダンと言われているが、時期は参院選後に先送りされた。

新たな任務の中で、隊員はどこまで危なくなったら離脱するのか、それとも銃を構えるのか。その具体的な対応策については、今後の「政令」や「実施計画」などに関わってくる。

これまでの海外派遣で自衛隊は、できるかぎり武力を使わぬかたちで「世界の情勢」に対応してきた。多数の国の軍関係者と情報を共有し、連携しながら、目的に向かって任務を遂行する。それは世界で働く企業人と同様、個々の自衛隊員にもよい経験となっているだろう。

(撮影:木村肇)

一方で、そんな多国間の経験をもとに、近年の自衛隊は世界と新しい関わり方を探っているようにも映る。中東と北アフリカが視界に入るジブチ──そこには米軍の基地がある──に海外での自衛隊の活動拠点を初めて置き、そこで小銃を携行した警衛活動をする、首都ジュバ以外全土が「退避勧告」で真っ赤に染められても、南スーダンのPKOを続ける。慎重を期してはいるが、いずれも従来の活動より一歩前に踏み出した活動だ。こうした取り組みが自衛隊と世界の関係をどう変えるのか。

もっとも個々の隊員に集団的自衛権に関して尋ねても、答えは変わらない。

「法に基づいてしっかり任務をこなすだけです」

「日々の訓練を重ねていれば、現場でも大丈夫だと思います」

出てくるのは、安全保障を担う一員として当然の堅い言葉だ。

だが、同時にどの隊員もあたたかく柔らかいものも抱えている。

ある隊員に派遣から帰ったときの家族の反応を尋ねたところ、しばらく言葉を探した末に、両目を赤くして静かに言った。

「ありがとう、と言ってくれました」

抑えこんだ思いの理由については語らなかった。

そんな人たちが今日もどこかで汗を流している。

(撮影:木村肇)

昨年9月に成立した安全保障関連法。戦後日本における安全保障政策の大きな転換点となる関連法の施行を前に、Yahoo!ニュース編集部は、ジャーナリスト・森健氏の取材による連載を前後編にわたって掲載しました。前編はこちら。

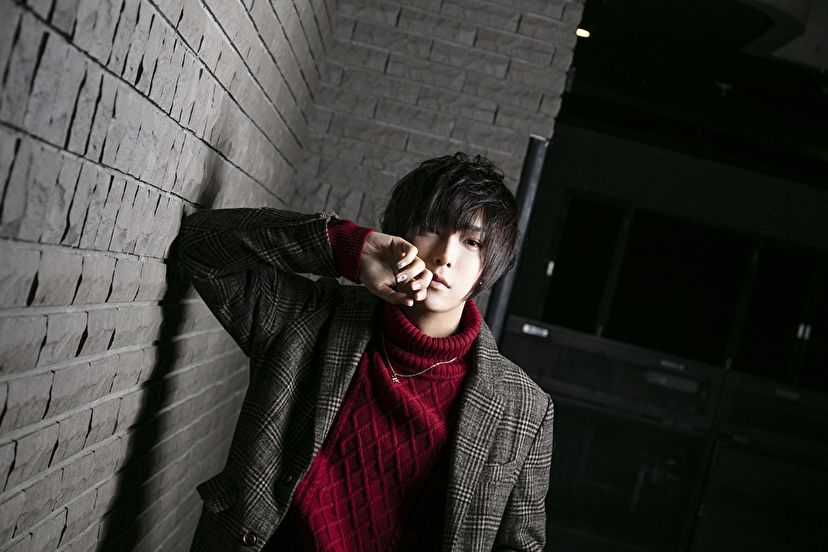

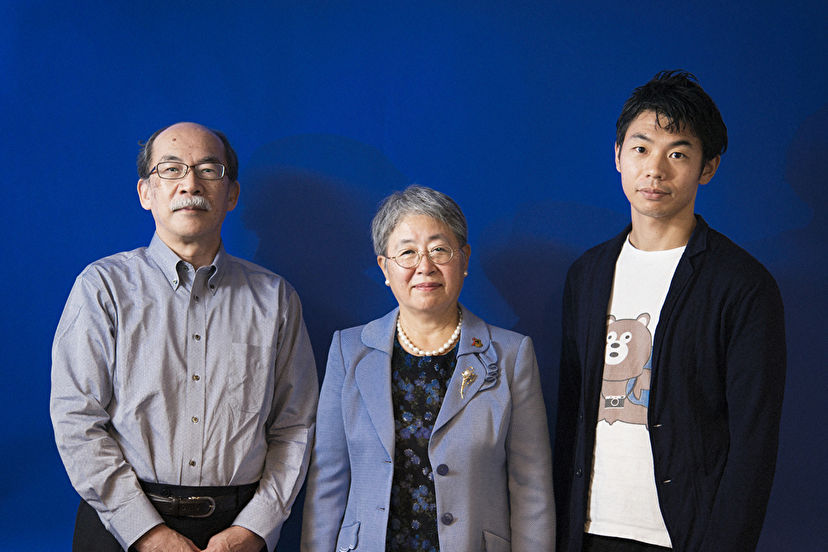

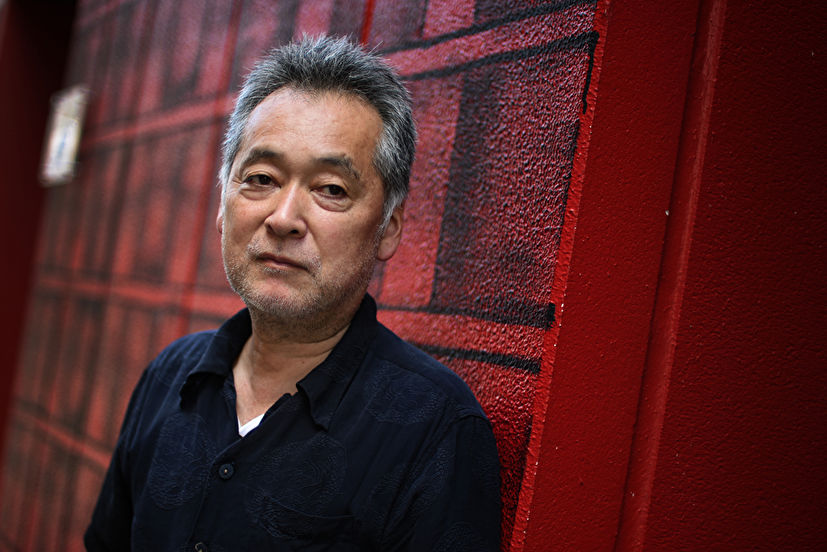

森健(もり・けん)

1968年東京都生まれ。ジャーナリスト。2012年、『「つなみ」の子どもたち』で大宅壮一ノンフィクション賞、2015年『小倉昌男 祈りと経営』で小学館ノンフィクション大賞を受賞。著書に『反動世代』、『ビッグデータ社会の希望と憂鬱』、『勤めないという生き方』、『グーグル・アマゾン化する社会』、『人体改造の世紀』など。公式サイト

[写真]

撮影:木村肇

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝

※このコンテンツに対するYahoo!ニュース編集部へのご意見をお寄せください。

※Yahoo!ニュース特集一覧はこちら。