たとえばあなたの子どもが重い病にかかり、遠方の病院に長期入院することになって、つきっきりで看護をするとなったとしたら――。看護する家族の滞在費だけでも、家計の負担はかなり重くなる。そんな家族のために存在するのが「ホスピタル・ホスピタリティ・ハウス」だ。入院する子どもとその家族のための安価な宿泊施設で、「病院近くのもう一つのわが家」とも言われる。現在国内に約130の施設がある。支えるのは寄付とボランティアたち。利用者、ボランティアたちの想いと課題を取材した。(ノンフィクションライター 古川雅子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

スタッフからの「お帰り」の声が沁みた

日本でも数少ない小児がんの拠点病院「神奈川県立こども医療センター」(横浜市)から徒歩5分。手入れの行き届いた花壇が囲む高台に、患者・家族滞在施設「リラのいえ」はある。

「リラのいえ」の入り口通路。植え込みはきれいに整えられていた(撮影:鈴木愛子)

こども医療センターには、長期にわたり入院する子どもが全国から大勢やってくる。「リラのいえ」は、同センターに入院している患児と、その看病にあたる親のための宿泊施設である。

6月の週末、同センターで小児がんの入院治療を受けていた安達心咲(みさき)ちゃん(1歳、千葉県在住)は外出許可が下りたため、家族と「リラのいえ」にいた。

心咲ちゃんは、スタッフやここを利用する大人たちに笑顔をふりまき、笛付きスリッパをキュッキュッと鳴らしながら、ホール、食堂をヨチヨチ歩きしていた。「リラのいえ」設立時から運営に携わる佐伯トシコさん(74)は、心咲ちゃんにサッと両手を差し出して抱き上げた。

「成長がすごいの。少し前に歩けるようになって。今はスタスタどこへでも行ける」

「リラのいえ」で重い病気の子どもと家族を支え続けてきた佐伯トシコさん(撮影:鈴木愛子)

心咲ちゃんは、3月から同センターに入院。薬物治療で縮小したがんを摘出する手術を受け、計6回に及ぶ抗がん剤治療を乗り越えた。その間、母親の由梨さん(39)は、「リラのいえ」から毎日病院へ看病に通っていた。由梨さんは言う。

「子どもの看病は緊張の連続ですし、病室には柵のついた子ども用のベッドがあるだけ。親が身体を休めるところはないんです。でも、ここに帰ればスタッフさんが『お帰り』と言ってくれる。そのひと言が心に沁みました。この場所があって、心からよかったと思っています」

安達心咲ちゃんと母親の由梨さん、父親の慎吾さん。現在は退院して自宅で過ごしている(撮影:鈴木愛子)

「車中泊」で看病を続ける親がいた

全11室の「リラのいえ」には、北海道から沖縄まで全国からの利用者が訪れる。2017年度は434家族5374人が利用し、稼働率は90.7%だった。対応しているのは佐伯さんほか60人近いボランティアのスタッフたちで、交代でシフトを組み、24時間365日対応している。

高齢のボランティアも多く、昼間は無償で3時間ずつの交代制。夜間の当直は3000円の活動謝金で有償ボランティアが担う。ある女性は「自分が子どものことで苦労したから、子どもが大きくなって、少しの時間でも何かできることがあれば」と、最近ボランティアに加わった。

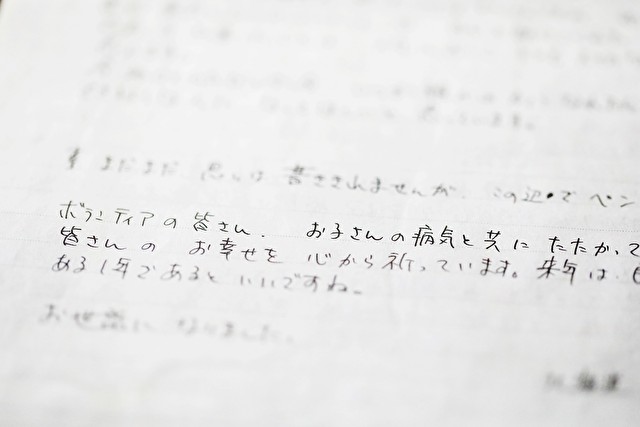

「リラのいえ」に置かれた「利用者の声」のノート。スタッフや、滞在中に互いに励ましあった母親たちへの感謝がびっしりと綴られていた(撮影:鈴木愛子)

佐伯さんがこの活動に関わりだしたのは1999年のこと。まずは建て直した自宅2階の3室を、「よこはまファミリーハウス」として患児の看病をする親のために提供した。

「私は以前、病院で事務員をしていました。(看病する)お母さんたちが車中泊したとか、バス停で夜を明かしたなどと聞きましてね。なんとかできないものかなと、やむにやまれぬ気持ちで始めたのが最初です」

その後、佐伯さんら有志によるNPO法人「スマイルオブキッズ」と「こども医療センター」との協働事業が2004年に発足。募金活動と篤志家からの巨額の寄付、そして神奈川県からの県有地貸与を受け、現在の「リラのいえ」建設のめどがついた。

08年から、佐伯さんの自宅から徒歩15分のところで「リラのいえ」の運営が始まった。佐伯さんはNPO法人の理事として、「リラのいえ」の運営に携わる。

「『リラのいえ』に入りたくても、キャンセル待ちが続いている状態です。みなさんには空きが出るまでは私の自宅の3室で待機していただき、『リラのいえ』のキャンセルが出ると『空いたわよー』と声をかけ、お母さんたちがこちらに飛んでくるような感じで。綱渡りは今も続いています」

「リラのいえ」は6畳と8畳の部屋が合わせて11室ある(撮影:鈴木愛子)

支援者や農家などから米や野菜などの寄付があれば、利用者に提供される(撮影:鈴木愛子)

「リラのいえ」は、各部屋に風呂とトイレ、テレビが付いて1泊1500円。交流スペースや共同のキッチンもあり、食材を持参すれば自炊が可能だ。寄付やボランティアを募る必要もあり、公的な法人格を取得して運営している。こうした、病気の子どもとその家族が自宅から離れた医療機関で検査や治療を受けるために、「安心・安全・安価」で滞在できる宿泊施設を、「ホスピタル・ホスピタリティ・ハウス(HHH:以下ハウス)」という。

ハウスの開設は、1970年代から米国で始まった。全米組織「NAHHH」に登録している施設だけでも200以上あり、中には100室を超える大規模施設もある。子どもが重い病気にかかった時、大都市に行かなければ治療が受けられず、医療費が高い国の事情があるため、親の経済的な苦しさや、精神的、身体的な負担を軽減する目的でつくられるようになった。

日本では1990年代からハウスが開設されるようになった。以前ならとても助からないような小児がんが、治療の進歩とともに急性リンパ性白血病では治癒率が80%近くと大幅に向上した。そのぶん治療期間は長くなり、子どもとその家族の「生活の質の問題」がクローズアップされるようになったからだ。

支援者から「リラのいえ」に寄贈された、布製の手作り品の数々(撮影:鈴木愛子)

端緒を開いたのは、国立がん研究センター中央病院(東京都中央区)の小児科病棟6階A病棟に子どもを入院させていた母親たちによる「6A母の会」だった。1991年からハウスの開設運動が始まった。

日本で最初のハウス専用施設である「かんがる〜の家(おうち)」(東京都調布市)が開設されたのは1993年。骨髄異形成症候群で息子を亡くした親が私財を投じ、6000万円を超す建設費を工面して開設にこぎ着けた。

1999年に厚生労働省が助成金をつけるようになってからは、建設費補助を受けた病院の直接運営するハウスが一気に増えた。また、米国生まれの「ドナルド・マクドナルド・ハウス」が2001年に日本で開設されると、社会貢献活動の一環として企業がハウス運営に参加する動きも加速した。

利用者同士の「励まし合い」もケアの力に

スタッフが作った料理を利用者にふるまうことも(撮影:鈴木愛子)

ハウスの全国組織「JHHHネットワーク」の調査によると、現在日本には、北海道から九州・沖縄まで全国に90団体、約130施設のハウスがある。その中には、個人が善意で部屋を提供して運営している一家族用の小さなハウスも含まれる。

ハウスの役割は、単に安い宿を提供することではない。「リラのいえ」の佐伯さんは、母親たちの交流から自然と「支え合いの場」が生まれると話す。

「今朝も『スープ作ったんだけど、余っちゃった。一口飲む?』なんて、利用者さんたちが共同キッチンで声をかけあっていました。夜中まで切々とお話しするようなこともあると聞きます。お子さんの病気も、抱えている事情も、それぞれ違う。それでも、お母さんたちの子どもに対する思いは変わらない。同じ境遇の人同士だから話せることもあるし、支え合う気持ちが生まれるんだと思うんです」

「リラのいえ」をよく利用するシングルマザーの山本祐子さん(26歳、仮名)の娘(2歳)は「軟骨無形成症」という難病で、生まれた直後から長期入院を繰り返してきた。

軟骨無形成症は、骨の形成不全から手足が短いという特徴がある。娘の身長は健常児よりはるかに低く、見た目にもハンディを背負っていることが周囲に知れてしまうのだという。だから退院して地元に戻っても、子育てで孤立しがちだった。

「思いきって子育てひろば(0〜3歳を中心とした乳幼児と保護者のための地域の子育て支援拠点)に出かけることもあるんですが、娘がポツンと輪に入れないことが多くて。本当はいろんな子と触れ合って、遊び方とか覚えてほしいんですけれど……。子育てひろばの係の人が気遣ってくれるんですが、たまたま居合わせたお母さんからは、『あまりうちの子と遊んでほしくない』という態度をされる場合もあります」

「リラのいえ」を利用者の中には、四国の自宅に家族を残して二重生活を続ける人もいた。その母親は、飛行機での往復が1人1回あたり7万円かかってしまうと話していた(撮影:鈴木愛子)

ところが「リラのいえ」では、思わぬ交流が生まれた。娘に外泊許可が出て、「リラのいえ」の共有スペースのホールで遊ばせていた際、一つ年上の女の子が寄ってきて、娘とままごと遊びを始めたのだ。その子の母親によると、姉が病院に入院していて、妹のその子はさびしい思いをしていたのだという。

「いつも一人で遊ばせていたから、『今日はありがとう』とお礼まで言われちゃって。障がいがあるきょうだいがいるから、その女の子も優しい子に育っているんだなと感じました。そのママとは、今でも交流があって、子どもの写真を送りあったり、近況を報告しあったりしています。似た境遇のママと話せると、『相手も頑張っているから、私も頑張ろう』という気になれて、ありがたいです」

母親同士の会話が癒やしにつながる(撮影:鈴木愛子)

患児の「学校」にもなったハウス

最近は親だけではなく、患児自身がハウスを利用する機会が増えている。

というのは小児がん治療の場合、以前のように年単位で入院することが少なくなり、1カ月入院して2週間退院して、また1カ月入院して治療、というような短期間で入退院を繰り返すことが多くなったためだ。遠方から来ている患者家族は、そのたびに親子で往復10万円を超すような出費をしていたら家計が持たないため、つなぎの数週間の退院生活を地元に帰らずハウス、あるいは病院近くにアパートを借りて過ごすこともあるのだ。

ハウスなどでつなぎの期間を過ごす場合に重要になってくるのは、患児たちの日常をどうするかである。遠方ゆえ、地元の学校には戻れない。病院を出ても見知らぬ地で、その日その日を過ごすことになる。

一時的にハウスで退院生活を送っている患児たちは、病院内に設けられた院内学級に「通学」したり、あるいはハウスに特別支援学校の先生が出向く「訪問教育」で授業をしてもらったりしている。

東京都立墨東特別支援学校の杉山みほ主任教諭は、東京の学区内の複数の病院に出向いて「訪問教育」で入院中の生徒たちの学びを支えている。

「入退院を繰り返して地元から離れていると、子どもたちは学校という『社会』に戻りにくくなります。それは勉強面だけじゃなくて、友達と会話が合わなくなるとか、以前は自分が活躍していた部活で後輩が活躍していてショックを受けたとか。でも入院中や一時的にハウスで過ごしているときに、授業後に先生とトランプで遊んだりたわいもない話をしたりする中で、『社会の人にしっかり受け止められた』という感覚を持てたら、ブランクがあっても元の学校に戻ってから気持ちを前に持っていけるんです」

ハウスは長い闘病生活を送った子どもたちが学校に戻るためのクッションのような役割も担っているのだ。

杉山みほ教諭(撮影:鈴木愛子)

聖路加国際病院の「院内学級」で行われている授業風景。子どもと先生が1対1で授業を行うのが基本。杉山さんは「教員は『友達』の役割にもなる。休み時間はできるだけ楽しい雰囲気を作り出すよう工夫しています」(撮影:鈴木愛子)

さらに最近は、外出・外泊許可が出た際に患児が医療機器を装着したまま宿泊できるハウスのニーズが高まっている。

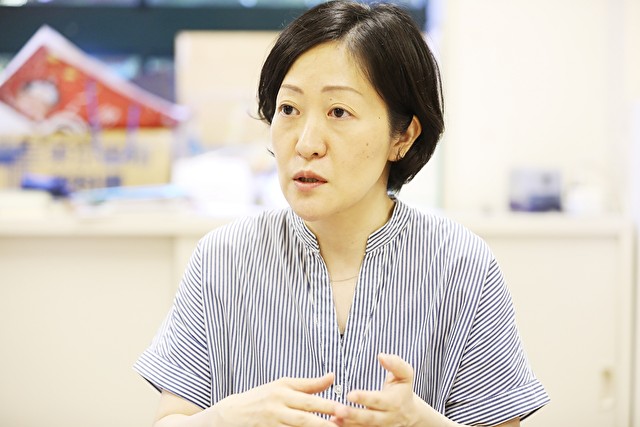

国立がん研究センター中央病院と聖路加国際病院(東京都中央区)から車で5分の距離にあるハウス「うさぎさんのおうち」は、タワーマンションの2室で運営されているが、ストレッチャーに寝たままで出入りができるように設計されている。現在利用しているのは、主に国立がん研究センターで治験を受けている難治がんや再発がんの子どもたちだ。運営する認定NPO法人「ファミリーハウス」事務局・マネージャーの岩部敦子さんは、こう話す。

「ここ数年、本当に重篤なお子さんが、病院から許可をもらって外に出てハウスで過ごすようになりました。患児はティーンエージャーが比較的多く、『ここで過ごす数週間が、寛いだ場所で過ごせる最後の時間になるかもしれない』というような重篤な子どもが利用することもあります。ハウス滞在中に亡くなられるケースも少なくありません」

勝鬨橋(東京都中央区)のたもとにある45階建ての高層マンションの3階を利用して運営している「うさぎさんのおうち」の共用スペース(撮影:鈴木愛子)

慢性的な財政難とボランティア不足

さまざまなハウスのニーズは高まっているのだが、どの運営者たちも頭を抱えているのが慢性的な財政難とボランティア不足である。

ハウスのランニングコストなどは寄付で、運営はボランティアを中心にまかなっている。資金が乏しいからといって、利用者に負担増を求めることはもともとのハウスの趣旨からいって避けたい。幅広く支援を得るためにもハウスの認知度の向上が喫緊の課題だ。同法人では、毎年フォーラムを開催したり、東京マラソンでチャリティーランナーを募ったり、ハウスの存在を多くの人に知ってもらう活動を継続している。

前出の岩部さんは、同法人が運営する複数のハウスで10年以上にわたりスタッフとして関わってきた。岩部さんは家族の介護経験があり、看病する家族の姿をみると「人ごとじゃない」と感じてきたという。

認定NPO法人「ファミリーハウス」の岩部敦子さん(撮影:鈴木愛子)

心がけてきたのは、「利用する方が少しでもホッとできるよう、自分たちボランティアがハウスで暮らす人たちにとっての『新しいお隣さん』のようなつもりで活動を行うこと」だ。

多数のボランティアで手作りしたハウスの周辺地図のタペストリーには、近くのパン屋さんの絵の横に「毎月第1金曜日はパンが2割引に」といった、地元の人だからこそ知りうる情報も手書きで添えてある。

地元の人だからこそ知る情報を載せた手作り地図のタペストリー(撮影:鈴木愛子)

「子どもたちやそのご家族は、治療と治療の合間のほんとうにかけがえのない時間をここで過ごしています。ハウスを自宅のように寛げる場所にすることで、できるだけいい時間を過ごしてもらえたらと。それが私たちの願いです」

古川雅子(ふるかわ・まさこ)

ノンフィクションライター。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障がいを抱える当事者、医療・介護の従事者、科学と社会の接点で活躍するイノベーターたちの姿を追う。ニュース週刊誌「AERA」の連載「現代の肖像」、Yahoo!ニュース 特集「病とともに」をはじめ、人物ノンフィクションも数多く執筆。

最終更新 11/3(土) 9:36