海外で日本人が事件や事故に巻き込まれて死亡し、遺体が日本の空港へ到着する。その模様は、棺の前で敬礼する空港職員の姿とともに「無言の帰国」という見出しで報じられる。そして棺は遺族のもとへ運ばれるが、その過程について知らされることはない。誰が、どのように動いているのか。遺体が国境を越える時、なにが起きているのか。「国際遺体搬送」と呼ばれる仕事に携わる人々を取材した。(文・写真:ノンフィクションライター・水谷竹秀/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「綺麗にお化粧されていた」

2007年11月下旬、タイの首都バンコクにある警察病院を1人の男性が訪ねた。

大阪市の川下康明さん(72)。娘が殺害されたという連絡を受け、日本から駆けつけた。病院内の様子をこう振り返る。

「誰のか分からない遺体が並んでいる中に、白いキレを全身にかぶせられた娘がまぎれていました。安置の状態があまりにも雑に感じられたので、もう少し環境の良い場所に移してもらえないかと、日本の大使館職員に頼みました」

智子さんが殺害された現場では昨年1月、日本から訪れた両親だけでなく、タイ政府高官らも献花をした(提供:川下康明さん)

康明さんの長女・智子さん(当時27歳)は、タイ北部スコータイにある歴史公園で何者かに刺殺された。1人で観光をしている最中の悲劇だった。いまだに犯人は逮捕されていない。

昨年5月、タイ王国大阪総領事館を訪問した川下康明さん

その後、タイから関西空港へと戻った康明さんは、空港内にある倉庫のような場所へ案内された。そこで棺に納められた智子さんの遺体と改めて対面する。その姿は、バンコクの時とは見違えるように変わっていた。

「智子の顔が綺麗にお化粧されていました。それ以上は今でも思い出したくありません」

生前の川下智子さんは大阪を拠点にする劇団「空晴」(からっぱれ)のメンバーだった

当時の康明さんは、事件の衝撃で心の整理もままならなかったため、娘の遺体が誰の手で、どのように運び込まれたのかは知る由もなかった。実はこの搬送業務は、あるプロフェッショナルが行っていた。

国際遺体搬送業務

海外で日本人が遭った事件・事故をまとめた「海外邦人援護統計」(外務省)によると、2009年からの10年間に、海外で亡くなった日本人は毎年500人前後で推移している。その6割が病気による死没だが、智子さんのように事件に巻き込まれたり、事故や災害で命を落としたりする人もいる。

外務省領事局海外邦人安全課によると、こうした人たちのごく少数は現地で荼毘に付されるが、大半は日本に帰ってくる。その際に動くのが、国際遺体搬送業務に従事するプロたちだ。

遺体搬送も行われる羽田空港

普段は光の当たらない仕事を知るため、東京都文京区の「日本エマージェンシーアシスタンス」を訪ねた。

広報の担当者に案内されたのは、「遺体搬送」という重いイメージとは裏腹に、何の変哲もない白い内装の会議室。間もなく現れた、同社リスクマネージメントサービス部の石田慎一さんが、遺体搬送の流れについて説明してくれた。

「国際遺体搬送という仕事は、大きく二つに分かれます。前半は海外で亡くなった方のご遺体を現地の葬儀社に搬送し、防腐処置をして航空機に乗せるまで。後半は、日本側の葬儀社が空港でご遺体を受け取り、ご遺族の元へお届けするまでです」

日本エマージェンシーアシスタンスが入居するビルは、後楽園から北に延びる白山通り沿いに立つ

日本エマージェンシーアシスタンスは「医療アシスタンス会社」と呼ばれている。日本人が海外で診療を受ける際のサポートがメインだが、遺体搬送業務を請け負っている。同業他社は外資系を含めて5社。日本エマージェンシーアシスタンスは2003年の設立以来、世界各国から日本人約1040人の遺体を搬送した。毎年60人になる計算だ。

日本エマージェンシーアシスタンスの石田慎一さん

同社は、日本で大きく報道された事件や災害にも関わったことがある。数年前にアフリカで日系企業の駐在員らが犠牲になった襲撃事件、そして2011年に日本人留学生28人が犠牲になったニュージーランド地震などだ。

「襲撃事件の場合は、弊社の海外センターがあるロンドンからスタッフが現地に赴き、日系企業の社員さんたちと現地の葬儀社や日本大使館に行って遺体搬送に必要な手続きをしました」

「海外とのやり取りは米国留学で身につけた英語で行います」という石田さん

そう語る石田さんによれば、遺体搬送の最初の動きはこうだ。

亡くなったのが海外駐在員の場合、勤務先の会社から日本エマージェンシーアシスタンスに一報が入る。同社は、日系企業約250社と提携しているため、死亡時には提携先から連絡が入る。これが個人の観光客になると、在外公館などを通じて、一報が届く仕組みだ。

意外なことに、石田さん自身が遺体と対面することは「ない」という。石田さんは現地に足を運ぶわけではなく、あくまでオフィスで、海外の葬儀社、自治体、日本大使館などと電話やメールで連絡を取り合い、各々が発行する、遺体搬送に必要な書類の確認を行う。いわゆるコーディネーターの役割に徹しているのだ。

「第一報をもらった時点で、真っ先に確認するのはご遺体がどこにあるのか、現地の葬儀会社に運ばれているのか、病院の霊安室に安置されているのか、まだホテルに残っているのか、です」

事件に巻き込まれた場合は、現地警察による検視や司法解剖が行われるため、その間は遺体を動かすことができない。結果、日本への搬送は遅くなる。石田さんはこう続ける。

「日本のご遺族にも、ご遺体がどこにあるのか、いつ日本に到着するのかなどを電話で説明します。しかし、中には気が動転していたり、泣きじゃくったりして、まったくお話ができない方もいます。その場合は身近にいる別の方に電話を代わってもらうなどして対応します」

死亡の一報を受けてから、日本に遺体が到着するまでに要する時間は1週間から10日。遺体は航空会社の規定により、「貨物」扱いになる。

羽田空港の駐機場で取り扱われる航空貨物

遺体取り違えで遺族に謝罪

業務では時にトラブルも発生する。

典型的なのは書類発行の遅延だ。遺体を出国させるために必要な書類は「死亡証明書」や「防腐処置証明書」など複数あり、これらがそろっていないと貨物便の予約ができない。

東南アジアや南米などの新興国では、市役所に電話を掛けるとしばしば「担当者が不在です」などと告げられ、死亡証明書の発行に迅速に対応してくれないことがある。

「国によっては役所に待たされるばかりで全然動けない時もあります。中国における旧正月などの連休や、欧米諸国のクリスマスシーズンも遅れがちです」

という石田さん。英語が通用する国ならまだしも、それ以外では言葉の壁も立ちはだかる。そんな時は現地の仲介業者に依頼するのだ。

予期せぬトラブルも起きる。石田さんの同僚の山﨑誠さんが打ち明けた。

「ご遺族の要望に応えるのが僕らの仕事です」と語る日本エマージェンシーアシスタンスの山﨑誠さん

「日本に到着して棺を開けたら、全然知らない人だったんです。男性のはずが、女性の遺体が入っていました」

今から5年ほど前にさかのぼる。ある高齢の日本人男性が、アフリカ北部の国で病死した。中東諸国を経由して日本に運ばれる予定だったが、経由地で外資系の航空会社が全く別の台湾人女性の棺を積み込んでしまい、そのまま関西空港へ到着したというのだ。日本人男性の遺体は台湾に運ばれていた。

ヘッドセットをつけ、パソコンの前で業務に励む山﨑さん

「航空会社がご遺体を取り違えてしまったとはいえ、ご遺族には平謝りでした」

山﨑さんも、日本からの「遠隔操作」で搬送業務に携わり、遺体のある現場に行くことはない。一方、医療アシスタンス会社「プレステージ・グローバルソリューション」(東京都千代田区)で働く海外戦略部長・平拓成さんは、かつてフィリピンのグループ企業を拠点に、異国の現場を渡り歩いてきた。

主な担当は、在フィリピン日本国大使館が開設する24時間対応の「邦人援護ホットライン」。事件や事故、病死案件が発生し、遺族や関係者から電話がかかってきた際に対応する窓口だ。真夜中でも携帯電話が離せない状態だったという。特に在フィリピン大使館の邦人援護件数は毎年千件前後に上り、在タイ大使館や米国の在ロサンゼルス総領事館などとともに最も件数の多い在外公館の一つ。それだけに業務はハードになる。

中でも現地の葬儀社との関係には頭を悩ませる。海外で死亡した人の遺体は通常、現場から葬儀社へ搬送される。遺体に防腐処置を施し、国外への搬送手続きが完了するまでの数日間、安置するためだ。その際、平さんが葬儀社と連絡を取り合うのだが、フィリピンならではの特殊事情があるという。

ダイビングスポットとしても有名なフィリピン中部セブ島のリゾート地

「葬儀社の一部には、法外な葬儀費用を要求するところがあります」

フィリピンは、警察をはじめとする治安当局の腐敗が常態化しており、葬儀社と組んで外国人の遺族に高額の葬儀費用を吹っかけるというのだ。

「とんでもない額を提示されることもあります。そうした悪徳業者に引っかからないよう、葬儀社のアレンジには注意を払っています」

遺体が注射針の穴だらけに

海外で行われる「エンバーミング」(遺体衛生保全)の技術は、国や葬儀社によってばらつきがあるため、日本に到着した段階で腐敗が進行していることもある。

そのような遺体は、空港で日本の葬儀社が引き取った後、再び防腐処置や消毒を施し、修復をする。日本にいる「エンバーマー」は現在、約200人で、海外から搬送された遺体を扱うエンバーミングセンターは全国に約20カ所ある。そのうちの一つ、大阪市にある葬儀社、公益社のエンバーミングセンターを見学した。

処置台が並ぶ公益社のエンバーミングセンター

蛍光灯が灯る室内に、ステンレス製の処置台2台が並ぶ。防腐処置をする時は、室内の空気が外へ流出しないよう、陰圧状態になる。白衣を着た公益社・エンバーミング事業部長の宇屋 貴(うや・たかし)さんが説明する。

「海外は国や葬儀社によってやり方が日本と異なり、また、長時間のフライトによる気圧の影響で、遺体の変化が進むことがあります。決して海外の技術が劣っているわけではありませんが、遺体の3〜4割は変色したり、においが強くなったりてしいるので、追加で防腐処置や化粧などをしないといけません」

手順としては、薬品を混ぜ合わせてホルムアルデヒド水溶液、いわゆる「ホルマリン」を作る。それを足の付け根や鎖骨の辺りなど、循環しやすい部分の血管を介して注入。そうして体全体に行き渡らせ、体内のタンパク質を固定させることで防腐処置を行っていくのだ。

ホルムアルデヒド水溶液を作る時に混ぜ合わせる薬液

日本に到着後、ひどい時には遺体の注射針の穴から体液が漏れ出てくるといった事態も起きる。

「国によっては、ホルマリンを注射針で注入するだけの処置にとどまっていることもあります。部分的に注入するので穴だらけになってしまうのです。その影響で、お体じゅうから体液が漏れ出し、びしょびしょになっていることがありました。注射針の穴は、医療用の接着剤で一つひとつ埋めていきます」

イスラム教の宗派に基づく措置なのか、ある日本人の遺体は、服を脱がさないまま足首から薬液が注入され、十分に防腐処置が施されていなかった。薬液の濃度が強すぎて、棺を開けた途端に咳き込んだ……。

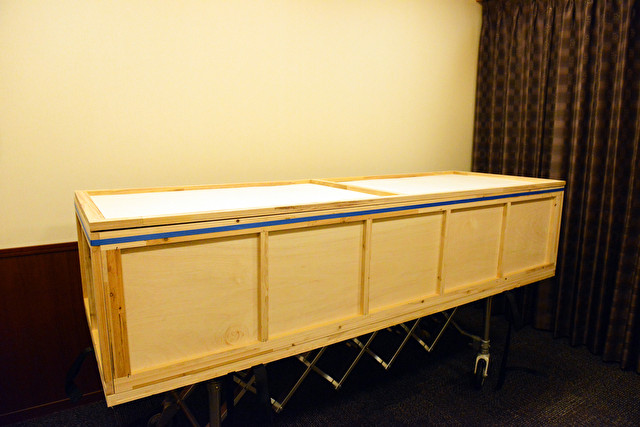

遺体が入った棺は国際航空運送協会(IATA)の規定で、二重以上の梱包が義務づけられている。空輸時の気圧の変化で、体液が外に漏れ出るのを防ぐためとみられる。

公益社が遺体搬送に使っている棺のサンプル

同社が防腐処置をする遺体は年間約6000体。このうち海外からの遺体の処置は約80件に上る。

今年に入ってからは、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大しており、中国の武漢市では2月に日本人男性が死亡した。感染者の遺体搬送について、宇屋さんは「あくまで仮定の話ですが」と前置きしてから続けた。

「弊社で感染者の遺体を受け入れたことはありませんが、仮に日本人が新型コロナで死亡した場合、現地で火葬され、遺骨で帰ってくると思います。国によっては、感染のリスクからエンバーミングされない可能性があるためです。ちなみに弊社では現在、新型コロナ感染者のエンバーミングはしておりません」

芸者のように真っ白い顔

エンバーミングをするときは技術面だけでなく、遺族への対応にも気を使う。

「ご愁傷さまでした」

空港の待合室でそう声をかけてから、まずは自宅に搬送するまでの流れを説明する。

つづけて、「故人さまのお体で不安なことはありますか」と尋ねる。すると「顔のあざが気になって」などと打ち明けられ、そこでエンバーミングという仕事について説明をするのだという。宇屋さんが語る。

「心配なことを取り除くよう、お体を隅々まで見させていただきますと伝えると、ご遺族はホッとされますね。そうやって信頼関係を築いていくんです」

それらの修復作業に入る際は、必ず遺体に向かって手を合わせ「おつかれさまでした。これから処置をさせていただきます」と心の中で唱える。処置をしている間は「ここは痛かったですね」「このあざはきれいにしておきますね」などと、まるで生きている人に語りかけるように進めていくという。

棺を開けると、中はスチール製の板で梱包されていた

遺体の修復作業が終わると、最後は死に化粧。故人に施す化粧のことだ。海外でも死に化粧は行われるが、その国が持つ日本人のイメージからか、棺を開けてみると、芸者のように真っ白い顔の女性が出てきたことがあったという。

死に化粧のデモンストレーション

「その国のエンバーマーは良かれと思ってやったのでしょうが、ものすごく厚化粧でした。驚くほど唇が朱色に塗られていたこともありました。そんなお姿を見るとご遺族が悲しまれるんです。だから化粧をし直します。自然な、日本風に」

そうして生前のように蘇った姿を見て、遺族は安堵の表情に変わるのだという。

遺族が求めているのは、故人の美しい最期の姿だ。国や文化が違えば、遺体の取り扱い方も異なる。搬送の手続きが手間取ることもあるだろう。そうした障壁を乗り越え、遺族が安心して遺体に対面できるよう、医療アシスタンス会社や日本の葬儀社は日々、粛々と業務をこなしているのである。

水谷竹秀(みずたに・たけひで)

ノンフィクションライター。1975年、三重県桑名市生まれ。上智大学外国語学部卒。新聞記者やカメラマンを経てフリーに。現在、東京を拠点に活動する。2011年、『日本を捨てた男たち』(集英社)で開高健ノンフィクション賞を受賞。近著に『だから、居場所が欲しかった。』(集英社)