提供:沖縄県琉球赤瓦漆喰施工協同組合

焼失の首里城 復元の鍵握る「技」の継承――「きっとまた直せる」職人たちの誇りと熱意

2019/12/10(火) 08:39 配信

オリジナル沖縄県那覇市で2019年10月末、首里城の正殿など8棟が焼損した。1986年から始まった前回の復元事業は、完了まで33年間、約260億円の事業費を要した。それを支えたのは「現場」である。大工、赤瓦職人、漆芸職人……。そうした人たちによる「技」は、今も今後も継承可能なのか。焼け落ちた首里城に限らず、歴史的建造物を復元、修復する意義はどこにあるのだろうか。職人たちを訪ね、復元の足元を見つめた。(文・写真:当銘寿夫/Yahoo!ニュース 特集編集部)

沖縄の赤瓦 それを支える人々

太陽がジリジリと熱い。11月というのに、2010年のその日、最高気温は29.9℃に達していた。

職人たちは、首里城正殿の屋根の上にいた。高さ18メートル。屋根の傾斜に体を預けながら、片手で体を支え、もう片方の手でコテを握っていた。約20センチ四方の板に載せた漆喰(しっくい)をコテですくい、慎重に塗っていく。

首里城正殿の屋根で漆喰を塗り直す職人=2010年11月(提供:沖縄県琉球赤瓦漆喰施工協同組合)

日本家屋の瓦屋根と違い、瓦と瓦の間に漆喰をこんもりと盛る。瓦の赤と漆喰の白、それらが織りなす縞。これこそが首里城の大きな特徴だ。

赤瓦職人の田端忠さん(56)は、2010年の正殿の漆喰塗り替えに携わった。

「ほかとはくらべものにならない水準を要求されましたね。瓦の並びである『節』をきれいにそろえる必要があり、漆喰の厚みや幅もそろえないといけない。赤瓦に(鉛筆でガイド線を引く)『墨出し』をやって、そして漆喰の厚みや幅をその線にそろえないといけないんです」

首里城正殿。今年10月31日未明に焼失した。電気系統が原因とみられている(写真:アフロ)

首里城の正殿や北殿、南殿……。田端さんの漆喰塗りは、首里城のあちこちに及んだ。首里城と民間住宅では、ほかにも違いがあった。

「民間の住宅では上塗り、下塗りと漆喰を2回塗るのが基本です。首里城は中塗りもある。3回塗ることで微妙な色合いを調整できるので、色のむらがより出にくくなるんです」

赤瓦職人たちのコテは、左官職人のそれとは異なっている。左官職人のコテは、表面部分が平面。それに対し、赤瓦職人のコテは若干の曲線を描く。

赤瓦職人の田端忠さん。コテには独特の曲線がある

「瓦と瓦の間の漆喰をなでるようにして、きれいに仕上げる。それにはこっちのコテが適しているんです。(赤瓦用のコテを使っても)技術のある先輩たちは表面をきれいに仕上げる。経験が浅いと表面のガサガサを潰しきれません」

田端さんはそう言って、慣れた手つきでコテを操ってみせてくれた。

首里城の屋根の整然とした雰囲気は、こうした細やかな技術が支えてきたのだ。

沖縄の瓦職人たち、当時はできなかったが

沖縄の瓦職人たちにとって、首里城の復元には苦い思い出があるという。1989年からの正殿復元では、地元の職人は瓦を固定する「瓦葺き(かわらぶき)」を担うことができなかったのだ。

田端さんが振り返る。

「工事の仕様書に、瓦を葺くのは『国家資格を持つ者』と定められていたんです。『かわらぶき技能士』です。この国家資格は『和型』と呼ばれるヤマトゥ(本土)の瓦を施工するための資格。沖縄の赤瓦は『本葺き(ほんぶき)』という工法でやっていたので、沖縄の職人はその資格と縁がなかったんですよ。だから、正殿復元のときは沖縄の職人が瓦葺きに入っていない。漆喰塗りは沖縄の職人がやったんですが……」

田端さん。ハンマーの打音で赤瓦の品質を見極める

この苦い思いは、別のものも生み出した。

赤瓦の施工技術を評価する仕組みを作ろうと、職人たちが働き掛け、2007年度から沖縄県による独自の認定制度ができたのである。2013年、首里城の「黄金御殿(くがにうどぅん)」復元では、認定を受けた沖縄の職人たちが赤瓦を葺いた。

田端さんは今、赤瓦職人16人でつくる沖縄県琉球赤瓦漆喰施工協同組合の代表理事も務めている。焼失した首里城をどう復元するか。それを見据え、考えを巡らせる。

「30年前と比べ、正統派の赤瓦職人は半分に減りました。それに、残っている職人はみんな中小・零細の事業者。きつい仕事です。全国的にも同じ状況のようだけど、若い人たちがなかなか定着しない。56歳の私が中堅ですからね。首里城復元に向け、若い人たちが入ってくる業界にしていかないと」

首里城は高台にある=焼失前に撮影(写真:小早川渉/アフロ)

瓦を丹念に焼く その誇り

首里城の屋根を彩るのは、瓦職人の技だけではない。瓦メーカーの技術も注がれてきた。

沖縄県与那原(よなばる)町の島袋瓦工場は、「女官居室(にょかんきょしつ)」と「世誇殿(よほこりでん)」の屋根に使う瓦を作り、工事も手掛けた。

その道のりは平坦ではなかったという。専務の島袋拓真さん(40)が語る。

「瓦の吸水率、曲げ強度、寸法の全てで、求められる高い基準をクリアしなくちゃいけない。それに加え、正殿に使われる赤瓦の色味とそろえる必要がありました」

島袋瓦工場の専務・島袋拓真さん(右)。左は代表の島袋義一さん

1989年からの正殿復元時には、画家・奥原崇典さん(故人)が赤瓦作りの大役を買って出た。瓦作り職人だった父の仕事を手伝った記憶を頼りに、赤瓦を焼いていく。高い水準が求められた正殿の赤瓦を作り終えるころ、奥原さんは県内屈指の瓦作り職人になっていた。

拓真さんたちの工場では、2015年から製作に着手している。奥原さんは、その時点で既に他界。加えて、奥原さんが原料に使った土の一部は、ほとんど採取できなくなっていた。

拓真さんは「だから正殿の瓦とは異なる材料で、それに近い瓦を作る必要があったんです」と言う。

そんなことが果たしてできるのか。

試行錯誤が始まった。原料の土の配合と焼く温度。その組み合わせを40通りほど試し、1年弱の間に8000枚以上のサンプルを焼いたという。土の配合に失敗すると、ぐにゃぐにゃになって変形した。温度が高すぎると、真っ黒に焦げ、膨らんだ。

瓦の紋様を微調整する職人。島袋瓦工場で

同社代表の島袋義一さん(71)は窯の戸を開けるたび、「次こそは」と祈った。「(採算は)引き合うのか」という不安もあった。

たどり着いた結論は「1030℃から1050℃ほどでの焼成」だった。通常の瓦製造より高い温度で、長く火に入れる。すると、遠くから見ても首里城の屋根瓦と分かる、独特の艶(つや)を出すことができた。

義一さんは「1000℃を超えると、1℃上げるだけで何時間もかかる。窯に相当負担がかかるけど、窯を一つ潰すつもりで首里城の瓦を作りました」と話す。

焼き上げた瓦は出荷前に自社で検査し、納品時にも検査し、屋根の上で葺く職人たちも厳しい目でチェックした。2万1000枚を納品するために、実に4万枚近くを製作したという。

窯で焼く前の瓦

首里城に納品した瓦のサンプル

拓真さんたちによると、今回の火災による焼失面積をベースに計算すると、必要な瓦を全て刷新する場合、約33万枚が必要になる。さらに、規格にパスする瓦をそろえるためには、ざっと50万枚の製作が必要と見込んでいる。

義一さんは言う。

「沖縄のシンボルづくりに携わるという気持ちで、これまで首里城の仕事をやってきました。瓦を作るためのデータは残っている。力を合わせて、もう一度、どうにか建て直したい」

木造工事 その技は本土の宮大工から

正殿復元の木造工事は、沖縄県外の「技」に助けられた。

大工だった外間義和さん(77)は長年、沖縄県内で木造文化財の修復に携わってきた。正殿の木造工事を担った一人でもある。

その工事が始まる1990年ごろ、現場に入った。すると、20枚ほどの重なった布団が目に入った。普段の工事現場では見かけない光景だ。

「仮眠用かなと思ったけど、違ったね」

外間義和さん

では、何だったのだろうか。外間さんが続ける。

「木材はどれも重くて、移動させるにしても人の手で運べない。全部、クレーンです。でも、その際にロープを掛けると、木にロープの跡が残ってしまう。(支点となる)下の角も欠けてしまう。それじゃ柱に使えなくなるから、徹底的に養生するんです。布団は、その養生に使うものだったんだ」

その現場には、福井県の宮大工たちがいた。

首里城のような大きな木造建築物は当時の沖縄に現存しておらず、地元の職人にはその規模の工事経験がない。そのため、大きな神社仏閣の建築実績を持つ企業「藤田社寺建設」の職人10人が沖縄に滞在し、現場を支え、技術を伝えた。

外間さんは木材の「向き」についても教えてもらったと振り返る。

「木材の節が多い箇所は、山に生えていたときに南側を向いていて、少ないところは北向き。で、時間が経つと、反りやすい向きがある、と。それを考慮して、横木はアーチ状に渡すようにしていました。大きい木材で反りが出やすいから、普通の住宅よりも(木の向きに)気を付けないといけなかった」

首里城復元工事の様子

復元工事に携わる外間さん(本人提供)

外間さんの自宅敷地には、木工作業のできるガレージがある。中をのぞくと、ひときわ長いノミが整然と並んでいた。

「首里城の工事のときに会社から買ってもらった物です。材料が太いから、普通のノミでは材木の奥まで(ノミの先が)届かなくてね」

休みの前日は福井と沖縄の職人同士で酒を酌み交わし、首里城での仕事について熱心に語り合ったという。

「新しい発見ばかりで、ワクワクしながらやっていたな」

特注のノミを手にする外間さん

2007年に引退するまで、外間さんは大工人生の3分の1を首里城に費やした。

「木造とコンクリート(造り)では求められる技術、道具が全然違う。首里城をもう一度造るときに、木造の経験のある大工が沖縄にたくさんいるといいけど、最近はコンクリート(造りの仕事)が多いからね」

天に昇る龍と5色の雲 漆芸職人の粘りで復元

焼け落ちる前、首里城正殿を正面から眺めると、印象深い朱色の柱が目に入った。天に昇る龍と5色の雲が描かれている。日本とは異なる琉球王朝の文化。それがこの地に息づいていたことを感じさせた。

首里城の彩色や塗装を手掛けたのは、漆芸職人の前田孝允(こういん)さん(83)である。

復元の関係者は、古文書をめくるなかで、かつての首里城の彩色も漆芸職人が担っていたことを知った。首里城を巨大な漆作品に見立てた琉球王朝。それに倣うため、前田さんに声が掛かった。

復元に勤しむ漆芸職人の前田孝允さん

最初の仕事は、王の座「御差床(うさすか)」のミニチュア模型を作ることだった。正殿の工事が進むなか、前田さんは首里城近くに構えたアトリエにこもり、18世紀の王の座の再現を試みた。

「作っては歴史の先生たちに見てもらって。『ここの色は違うんじゃないか』とか、意見が出るたびに調整していました。先生たちにアトリエに来てもらったこともありましたね」

単なる模型ではない。ここで決まった色や模様は、実際の王の座に採用される。正殿やほかの建物の彩色の基準にもなる。

調査・研究から完成までに3年間。同系の色を濃い色から淡い色に塗り分けてグラデーションを付ける、難度の高い技術「繧繝(うんげん)」も取り入れた。古文書などを読み解いても詳細が分からない絵柄は、中国や韓国の古城にヒントを求めた。

前田さんの妻・栄さん(75)も、あの日々は忘れられないという。最も印象に残っているのは、王が座る「螺鈿玉座(らでんぎょくざ)」の再現だった。

螺鈿玉座を作る前田孝允さんと見守る妻の栄さん(本人提供)

台湾の彫刻家に作ってもらった白木のいすをアトリエに運び込み、朱色の漆で塗る。その後は、王家の肖像画を元にして、前田さんが図案を作成した。「螺鈿」と呼ばれる飾り付けをするため、栄さんは夜光貝の殻を切り、一枚一枚、丁寧に貼り付けていく。使った夜光貝はおよそ2000個。これも完成までに2年を費やした。

栄さんは話す。

「夜光貝の殻は先の細い針で切っていくんですけど、針がどんどんだめになって。訪ねてくる友達に『お土産に針を買ってきて』とお願いしたこともありました。とっても時間のかかる作業でしたね」

前田さん夫妻。技の道を2人で歩んできた

前田さん夫妻や弟子たちが積み重ねた時間と技術。それらが注ぎ込まれた柱も王の座も玉座も燃えた。

火災の翌日、入院中だった前田さんは朝から気丈に振る舞っていた。しかし、見舞いに来た栄さんの姿を見るなり、涙を抑えられなかったという。

それでも、前田さんはこう続けた。

「あの30年間の復元では、漆を塗り直す工事もあって(漆芸職人の)後輩たちも育っている。きっと造り直せます」

なぜ文化遺産を復元し、残すのか

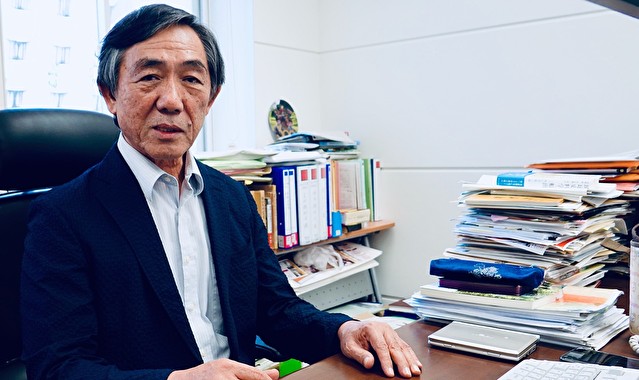

前回の復元では、歴史学者たちも在りし日の首里城に近づけようと奔走した。とりわけ、琉球大学名誉教授・高良倉吉さん(72)の役割は大きかった。

「30年前の首里城の復元では、沖縄戦で焼失した時点より以前の、琉球国王が現役で使っていたころの姿を目指しました」

第2次世界大戦の末期、沖縄では激しい地上戦があった。県内には復元に必要な古文書がほとんど残っていない。それでも、当時の関係者は「完全復元」にこだわった。

沖縄戦で破壊され、廃墟になった首里城=1945年6月15日(提供:U.S. Marine Corps/AP/アフロ)

「完全」へのめどが立ったのは、琉球王朝の国王を務めた「尚家(しょうけ)」の資料が東京で発見されてからだ。

なぜ、「完全」を目指したのか。高良さんはこう説明する。

「この島が琉球王国という独自の歴史を持っていたことが、県民や観光客も含めて、確認してもらえる。中国や朝鮮半島、ベトナムとかアジアにつながるプロポーションを持った城なんです。歴史が蓄積されている。よみがえることによって、日本の城の認識を広げていく効果も期待していました」

技術の復興や継承も期待した。

「古文書を見ると、正殿の木造建築は日本の建築に学んだことが明らかです。(古文書で使われている)大工の専門用語は日本建築の用語でした。復元の際には、本土(福井県)の宮大工に来てもらって沖縄の大工にあらためて技術移転を図ってもらった。復元には、ただ単に形をよみがえらせるのではなく、それを支えた技術も復活させたい、と。そういう目標がありましたね」

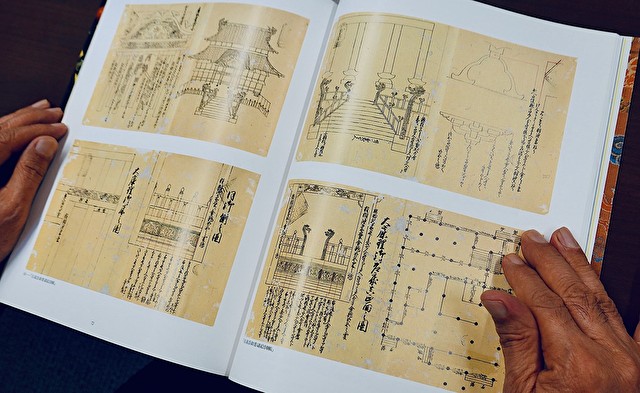

首里城復元に使用された琉球王朝時代の古文書

歴史的な建造物、工芸品を復元する意味。それは結局、どこにあるのだろう。

首里城の展示品収集委員なども務めた沖縄県立博物館・美術館館長の田名(だな)真之さん(68)に尋ねてみた。

「先人たちがつくり上げてきた歴史を再度、よみがえらせていると言えますよね。当時のものを復元することを通して、自分たちの先祖がどんなことをやってきたか、確認することになるんです。復元事業を通して、技術を確認し、詳細な記録を残す。それを後世に受け継いでいくことの意味合いは大きいです」

沖縄県立博物館・美術館館長の田名(だな)真之さん

当銘寿夫(とうめ・ひさお)

記者。琉球新報記者を経て、2019年に独立。Frontline Press(フロントラインプレス)所属。