中国・広東省「深セン市」。40年前に30万人だった人口はいまや、40倍。1250万人にまで膨れ上がった――。成長の源泉はハイテク産業だ。「アジアのシリコンバレー」「ハードウェアの聖地」とも呼ばれるこの巨大都市では、次々に生まれる仕事が人を呼び寄せ、新たな製品・サービスを生み出していく。この熱量を求めて、深センに賭ける日本人がいる。彼らの姿を通じて、組織、働き方、文化の違いを見た。(ジャーナリスト・高口康太/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(写真:塩田亮吾)

「深センにはイノベーションの土壌がある」

深セン市の中心部。密集する高層ビル群では深夜になってもオフィスの明かりが消えない。多くは赤や青など鮮明な色を放つLED。窓明かりの白ばかりが目立つ東京とは異なり、強烈な原色が際立つ。非日常感たっぷりの、SF映画のような雰囲気だ。

深センはいまや世界のエレクトロニクス産業の一大拠点、イノベーションの発信地になった。中国全土だけでなく、世界各地からエンジニアが集まってくる。

深センのドローンメーカー、DJI(大疆創新)社に勤める宮谷崇太さん(35)は「深センにはイノベーションの土壌がありますね」と断言する。彼も新たなイノベーションを学ぼうとこの地にやってきた一人だ。

DJI(大疆創新)社に勤める宮谷崇太さん(写真:塩田亮吾)

2008年から日本の大手電機メーカーに勤め、デジタルカメラ開発を担うエンジニアとして働いた。2014年からは上海にある同社中国工場で管理職も経験。順調にキャリアを積んでいた。だが、中国からの帰任後、退職を決めた。日本製造業の未来に対する不安感からだったという。

「日本のモノ作りはすばらしい、高品質だ。今でもそう思っています。でも、高品質なだけでは世界に勝てない。ハードウェアはすぐにコモディティー化(技術や製品が一般化し、市場価値が下がること)する時代です。例えば日本製品の性能が100点だとします。他国製品で性能が80点でも、価格が半額のものが出てくれば、太刀打ちできません」

いくら優れた製品を生み出しても、コモディティー化に呑み込まれ、利益を出すことができない。製造業は受難の時代に入っていた。

DJI本社のある深セン市内の南山区(写真:塩田亮吾)

「勝てる製造業」を学びたい

「でも、すべての製造業が負けているわけじゃない。コモディティー化に負けないビジネスモデルを構築している企業はあります。ほとんど米国や中国の会社ですが。今の時代でも勝てる製造業のモデルを学びたかった」

「勝てる製造業」の代表格はアップル社だろう。iPhoneによってスマートフォンというまったく新しい製品ジャンルを切り開いた。強力なブランドを築いたばかりか、アプリストアなど。ソフトウェアとハードウェアと一体となったビジネス基盤をつくりだした。そのため、他社から安いスマートフォンが次々と登場しても、iPhoneの付加価値は保たれている。

「同じことを考えているエンジニアは多いかもしれません。だからか、私の元同僚もアップルや中国のファーウェイ(華為技術)、それに私も入社したDJIに転職するケースが多いんです」

DJI社によるドローン製品の数々(写真:塩田亮吾)

iPhoneのアップル、そのアップルを抜いてスマートフォン出荷台数世界2位(2018年4月~6月期)になったのがファーウェイだ。そしてDJIは新興国発のイノベーションを象徴する企業として、強い存在感を示している。

DJIは2006年、フランク・ワン(汪滔)氏が大学で学んだヘリコプターの飛行制御技術を開発する企業として創業した。フランクと同級生2人、たった3人だけの起業だった。創業から数年は主力製品もなく、社員数人でただひたすらに技術開発に明け暮れたという。

追い風が吹いたのは2010年代。小型ドローンという新たな製品ジャンルの誕生がきっかけになった。空撮からインフラ点検、測量、農薬散布など、幅広い分野に進出。ドローンは「空の産業革命」を起こす製品として、今後は宅配業務での利用も期待されている。

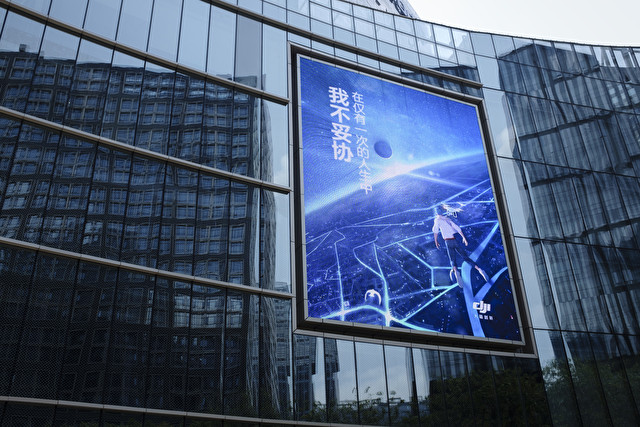

DJI社の外壁には巨大ビジョン。同社の求人広告が出ている(写真:塩田亮吾)

DJIはヘリコプター用の飛行制御技術を応用して、他社製品を上回る安定性を持つ製品を開発した。2012年に発表した初のドローン「ファントム」は世界的なヒットを記録した。その後も、ドローン搭載用カメラを開発するなど、技術開発で業界を牽引し、いまでは世界シェア70%の地位を確立した。3人から始まった会社は現在、社員数1万2000人の大企業に成長している。まさに「深センドリーム」だ。

猛スピードで変化する街、企業、人

コモディティー化という製造業受難の時代において、なぜDJIは勝ち続けられるのか。答えは技術力と価格のバランスだ。飛行性能やカメラ技術など新しい技術を次々投入する一方で、価格は抑える。操縦を学びたいというユーザーには技術講習会も開いて、ファンを逃さない。

DJIに入社した宮谷さんは、企業文化の違いに驚かされたという。第一にスピード感だ。

「入社初日の話なんですが、とりあえずドローンを触ってみろと手渡されたんです。それでマニュアルの日本語表現がちょっと気になったんで指摘したら、すぐに私自身で修正しろと言われまして」

「深セン速度」という言葉がある。即断即決の中国でも特にスピードが速いのが深センだという。街も企業も人も、すごいスピードで変化していく。

深センで爆発的なスピードで成長したサービスに、シェアサイクルがある。市内では個人用の自転車に乗っている人を見かけることがほとんどない。乗り捨て自由。市内には乗り捨て自転車の山もできている(撮影:編集部)

「スピードを生み出しているのは合理性と柔軟性ですね。とにかく無駄なものが省かれるんです。例えば会議。日本って、会議が山ほどある会社が多いじゃないですか。DJIでは本業に取り組む時間を増やすことに徹底的にフォーカスしているんですよ。会議ってほとんどないですね。名刺交換の時間も無駄だからって、エンジニアには名刺も支給されないほど」

広報や営業には名刺が必要だが、「エンジニアには不要」との割り切りだ。本業に集中することを念頭に置いて徹底的に合理化が図られる。

「従業員はフラットな関係なんです。日本みたいに平社員、係長、課長、部長みたいなピラミッドにはなっていない。決裁をもらうためにいろんな部署を走り回ることもない。それで一般の社員は黙って命令を聞いているだけかというと、そういうわけでもなくって。仕事は仲間と相談して、どんどん進めます」

IT企業大手テンセントが新社屋を構える「ソフトウェアパーク」周辺。ハイテク企業が集まる最先端のオフィス街では、夜10時ごろに仕事を終える人も珍しくない(写真:塩田亮吾)

「あとガッツですね。同僚の中国人エンジニアはもっと成長したいとギラギラしているというか。むちゃくちゃ働きます。平均年齢27歳というのもあると思うんですが」

日本の大企業は「働き方改革」の真っ最中だが、深センでの働き方は対照的だ。熱気にあてられ、宮谷さん自身も仕事に力が入るという。帰宅は10時を過ぎることがほとんどだ。

仕事を通じて「日々新鮮な驚きがある」と言う宮谷さんも、実は中国の生活にはなじめずにいる。昼は牛丼かハンバーガー。夜は自分が経営するバーで食事。中華料理もほとんど食べない。買い物はネットショップで済ませ、深センの街にもあまり出歩かない。中国の文化や人づきあいにも慣れないままだ。

深センになじんでいるとは思わない。でも、これでいい。ここには暮らすためではなく、闘いにきているのだから、と言う。

1981年の深圳市(写真:akg-images/アフロ)

40年前は「ど田舎」だった

深センは40年前までは小さな町や村が点在するばかりの「ど田舎」だった。1979年、宝安県から改組されて、深セン市が誕生した。

当時の中国は大きな変革期にあった。1966年から10年間も続いた文化大革命が終結し、経済再生を目指す改革開放政策がスタートしていた。その主要政策が経済特区の設置で、資本主義諸国の投資を受け入れる戦略だ。

経済特区となったのは深セン、珠海(しゅかい)、汕頭(すわとう)、アモイの4市。その中で唯一、深センだけが未開拓の土地だった。そこで山を切り開き、海と湿地を埋め立て、工場が立ち並ぶ人工都市を造り上げた。

1985年の深セン市(写真:akg-images/アフロ)

当時の中国には製造業など自前の技術はなかった。だから、外資系企業が技術と材料を持ち込み、中国人労働者が組み立て加工を行い、完成した製品を輸出するのが深センの主力産業だった。主力は電気製品。一番もうからない仕事をこなす、下請けの中の下請けという役回りだ。

ところが1990年代ごろから深センは変化を始める。次第に地元の中国メーカーが力をつけ始めていった。技術開発に力を入れる企業も現れた。

世界的な通信機器メーカーへと成長したファーウェイとZTE、リチウムイオン電池・電気自動車の一大メーカーへとのしあがったBYD、世界で10億人のユーザーが使うメッセージアプリ「WeChat」を擁するテンセント、物流大手のSFエクスプレスなどの大企業が現れてくる。中国企業のみならず、マイクロソフトやインテルなど世界的な企業も研究開発拠点を構えるようになった。

こうして40年前には30万人しかいなかった「ど田舎」は、気づけば人口1250万の大都市へと変貌していた。40年で人口が40倍も増えた。

「人類史上、最速で成長する街」

こう呼ばれるゆえんだ。

深セン市内にある電気街の一角(写真:塩田亮吾)

ソフトウェアパークにあるオブジェ。「中国共産党とともに創業する」と書いてある。背後にテンセント新社屋が見える(写真:塩田亮吾)

日本の大手企業を辞め、深センで起業

15年以上も、この街の変化を見続けてきた人がいる。藤岡淳一さん(41)だ。

藤岡さんは2001年に日本の大手企業を辞め、家電ベンチャーNHJに転職。深センでのモノ作りに携わるようになった。その後独立するも、深センを拠点とし、デジカメやハードディスクレコーダー、タブレット、スマートフォンなどの製造に携わるため深センを駆けずり回ってきた。

「2001年当時の深センは今とは全然違う街でした」

藤岡淳一さん(写真:塩田亮吾)

藤岡さんはそう当時を振り返った。工場で働くために多くの出稼ぎ労働者が集まる街だけに、殺伐とした空気が流れていたという。今では工場の多くは郊外や隣接する東莞市などに移転した。市中心部にあった工場地帯はオフィス街、商業街に姿を変えた。

「まるで別の街に変わったようです」と藤岡さん。

深センの変化にあわせて、藤岡さんの仕事も変わった。当初は自らが企画、設計した製品を台湾、香港企業を仲介役として、孫請けの深セン工場で製造した。

「2000年代中ごろから後半になると、深センの工場と直接取引するようになりました。彼らも台湾や香港の企業のやり方を見て、海外の仕事をどう受注するのか覚えたんじゃないかな」

藤岡さんの経営する工場。作業風景(写真:塩田亮吾)

さらに2010年代に入り、本格的なモバイルインターネット時代を迎えると、深センの重要性はさらに高まった。店舗で使うタブレットや監視カメラなど、さまざまな場面でインターネットに接続したICT(情報通信技術)機器が必要とされたためだ。

日本でも同じもの、より高品質なものは作れるが、どうしても費用がかさむ。深センは、設計業者、部品メーカー、金型などの関連産業がすべてそろっているばかりか、それぞれの業種に多数の企業が存在し、互いが激しく競争している。それによって価格が下がり、低コストでの製造が可能となる。こうして世界中から深センに発注が集まるようになった。

藤岡さんの経営するジェネシス。大量のタブレット端末の動作テストが行われていた(写真:塩田亮吾)

藤岡さんも自らの仕事を変えた。2011年に深センでEMS(電子機器受託製造)を手がける「ジェネシス」を創業。顧客の要望に応じて、製品を製造する工場経営者へと転身した。

製品のほとんどは相手先のブランドで販売されているため、日本の消費者がジェネシスの名前を見ることは少ないが、イオンの格安スマートフォン、ジャパンタクシーのドライブレコーダー、広告表示・決済タブレット。さらにソースネクストの小型翻訳機などの製品も手がけてきた。従業員数は約150人と決して多くはないが、主力製品のタブレットは出荷台数で日本市場シェアのトップ10に入る。

ジェネシスで働くのは女性が多い。黙々と検品を行う(写真:塩田亮吾)

日本にも多くの工場があるが、深センと比べて決定的に不足しているのがコストの低さとスピードだ。

「どんなによいものを作っても、価格が見合わなければ意味がない。時間があれば、日本企業はすばらしいものが作れるかもしれません。ただ、同じ時間があれば、深センでは最初の製品を作り、市場の反応を見て、改良版までリリースしているでしょう。『日本の町工場の力を結集すれば、深センに負けない』。そう吹聴する人もいますが、自分には幻想にしか思えません」

スマートデバイスを持っていない人はほぼいない、と言っていい(写真:塩田亮吾)

ICT機器のニーズは多種多様で、少量多品種をスピーディーに作ることが求められる。この傾向は今後も継続すると藤岡さんは見ている。

「IoT(モノのインターネット、あらゆるモノがインターネットに接続すること)時代が本格的に到来するのはこれから。それらを小ロットで、かつスピーディーに深センでハードウェアを量産したい日本企業は増える一方でしょうね。わが社の業績も順調です。今までの工場では手狭になって、隣のビルも借りて生産ラインを拡張しています」

インターネットと製品の関係は劇的に変化しつつある。

「日本の若い起業家、ベンチャー企業の支援をやっています。彼らの相談に乗るとき、インターネットにつながらないハードウェアは作るなと言っているんです。アマゾンやグーグルがハードウェアを作り出したように、IT企業もモノを必要としている時代になっていますから」

深夜になっても、街はLED光が煌々としていた(写真:塩田亮吾)

深センが持つ「作る力」がイノベーションを生み出す。この力を使うことが「日本製造業の復活につながる」と藤岡さんは夢を語った。

「日本のモノ作りは素晴らしかった。それが私たちの世代でガタガタになってしまった。本当に残念です。日本の工場が復活して、深センから地位を奪い返すことはできないでしょう。ただ、深センを活用して日本のモノ作りを復活させることはできるはずです。日本人の知恵と技術を生かして、今の時代に合ったハードウェアを開発し、深センで量産する。こういう戦い方だってできるはずなんです」

(写真:塩田亮吾)

高口康太(たかぐち・こうた)

ジャーナリスト、翻訳家。 1976年生まれ。2度の中国留学を経て、中国を専門とするジャーナリストに。中国の経済、企業、社会、そして在日中国人社会など幅広く取材し、「ニューズウィーク日本版」「週刊東洋経済」「Wedge」など各誌に寄稿している。著書に『なぜ、習近平は激怒したのか――人気漫画家が亡命した理由』(祥伝社新書)、『現代中国経営者列伝』(星海社新書)。

[写真]

撮影:塩田亮吾

動画・写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝