ライバル企業がタッグを組む動きが広がっている。環境問題や人手不足などが、もはや1社だけでは解決できない段階にきているからだ。ただ、タッグを組むまでの意思決定や現場との調整は簡単ではない。企業はどのような局面に立った時に協業を決断するのか。2020年に協業への道を歩み始めた大手企業を取材した。(ライター・国分瑠衣子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

花王とライオンがリサイクルで協力

東京スカイツリーの近くにあるイトーヨーカドー曳舟店。地下1階の食品フロアの入り口には、ペットボトルや紙パック、プラスチックトレーなどを入れるリサイクルボックスが並んでいる。スーパーでよく見かけるものだが、曳舟店には他にないボックスがある。

買い物客の女性が、「つめかえパックをリサイクル!」と書かれた回収ボックスに近づく。エコバッグから洗剤やハンドソープの使用済みの詰め替えパック(リフィル)を取り出し、次々と投入した。女性は「買い物に来た時に、ここで詰め替えパックがリサイクルできると知って頑張って集めました。ペットボトルはよく見かけますが珍しいですよね」と話した。

その日の回収量も表示されている(撮影:国分瑠衣子)

使用済み詰め替えパックの回収は、ライバル2社が昨年10月末から実証実験として同店で行っている。

トイレタリー国内首位の花王と、オーラルケア製品トップのライオン。昨年9月、「詰め替えパックの水平リサイクル技術を一緒に研究する」と発表した。水平リサイクルとは、使用済みの製品がまた同じ製品として生まれ変わるリサイクルシステムのことだ。この水平リサイクルで詰め替えパックの研究は世界初という。

だが、耳目を引いたのは、消費財の分野で競合する花王とライオンが手を組んだことだ。その理由として、両社の抱える課題がほぼ一致していたことが挙げられる。

花王の瀬戸啓二主席研究員(花王提供)

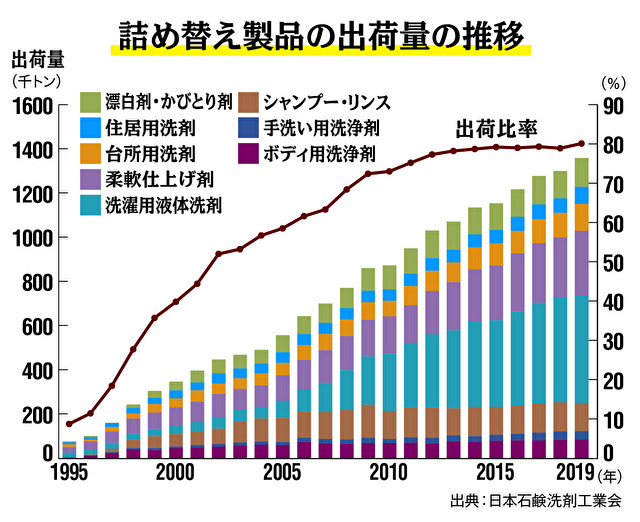

「日本は世界でも数少ない『詰め替え文化』の国です」と語るのは、花王研究開発部門研究戦略・企画部の瀬戸啓二主席研究員だ。日本石鹸洗剤工業会によると、2019年の時点で、ハンドソープやシャンプーなど8品目の出荷量の約8割が詰め替え製品だという。

本体ボトルの製造にはプラスチックを使用するが、詰め替えパックの普及と容器のコンパクト化で、「プラスチックの使用量は7~8割減」(瀬戸氏)だという。しかし、詰め替え製品が主流になったここ数年は、プラスチックの削減が頭打ちだ。そのため、新しい施策が求められていた。

(図版:ラチカ)

花王が着目したのが、使用済み詰め替えパックのリサイクルだ。ただ、パックはポリエチレンやナイロンといった複数の素材を組み合わせて強度や保存性を保っているため、分離するのがそもそも難しい。

花王は2016年から、北海道や宮城県など5自治体で詰め替えパックを回収し、裁断・洗浄して再生樹脂にした上で、ブロックにリサイクルしている。ただ、ブロックではいずれ供給過多になる可能性が高く、コストもかかることが悩みの種だった。

一方、ライオンは2015年から使い終わったハブラシをプランターなどにするリサイクルを進めてきたが、リサイクルの対象を広げることができないか模索していた。

詰め替えパックをリサイクルしたブロック(撮影:国分瑠衣子)

「共同研究、5年前なら実現できなかった」

花王とライオンが、プラスチック削減に向けて共同研究することで合意したのは2019年の夏。以降、約1年かけて具体的な中身を話し合ってきた。

「競合と手を組むことについて、社内的な抵抗感はありませんでしたが、会議の中で(競合と)なぜ組むのか、という議論は一部でありました」

ライオンでプラスチック問題を担当する、サステナビリティ推進部の中川敦仁・副主席部員はこう語る。それでも共同研究に突き進むことができたのは、詰め替えパックのリサイクル開発が1社だけでは限界があることを両社が感じていたからだ。

ライオンの中川敦仁・副主席部員(ライオン提供)

前述のように、詰め替えパックは複数の素材を組み合わせて作っているためリサイクルが難しい。原料が統一されているペットボトルとは格段の差がある。共同研究ではおもにリサイクルしやすい素材の開発を進めている。

日本は「詰め替え文化」が浸透。販売品の約8割が詰め替えパックだ(撮影:国分瑠衣子)

プラスチック問題は待ったなし

両社がリサイクルを急ぐ背景には、中国や東南アジアの廃プラスチックの輸入規制もある。中国は2017年末、これまで受け入れてきた廃プラスチックの輸入を禁止し、日本に衝撃が走った。

貿易統計によると、日本は2017年に約140万トンの廃プラスチックを海外に輸出し、その約半分が中国だった。その後、日本からの輸出量は減ってきたが、それでも2019年は約90万トンにのぼる。

「5年前なら、花王さんとの共同研究は実現しなかったのではないでしょうか。(部署によっては)ミッションに不都合は出るかもしれませんが、プラ問題は今取り組まねばならないという理解がこの1年でかなり進みました」とライオンの中川氏は語る。

プラスチックごみの削減が、世界中で課題となっている(写真:ロイター/アフロ)

小売店や行政との連携も重要

詰め替えパックのリサイクルが進むには、技術の開発に加え、小売店や行政のサポートも必要になってくる。日本では使用済みのプラスチック容器の回収は、市町村など自治体が行っている。回収量を増やすには、ボックスを設置する小売店と回収する自治体の連携も不可欠だ。

花王とライオンは2025年には年間1万トンの詰め替えパックの回収を目指す。これは国内の詰め替えフィルム容器の約2割にあたる数字だ。

花王のマテリアルサイエンス研究所の南部博美・副所長は「『ジャパンモデル』をつくり、リサイクルを再定義するぐらいの気持ちで臨みたい」と意気込む。

共同研究を進めるライオンの中川敦仁氏(左)と花王の瀬戸啓二氏(花王提供)

物流分野でも企業が協力

ライバル企業の協業は、物流の分野が一歩先を進む。

「ドライバー不足で、物流がひっ迫していると言われています。でも営業用トラックの積載効率は、じつは4割ほどなんです」

流通経済研究所の折笠俊輔・主席研究員が話す。積載効率とは、トラックの荷台に載せることができる最大量に対し、実際に積む貨物の割合を指す。

「東京から地方に向かうトラックの積載量は多いんです。でも、地方から東京に戻る時の荷物が少ない」。コロナ禍による巣ごもり需要で、宅配などの物流がひっ迫していると言われるが、物流全体で見ると荷台の6割が空気を載せて走っていることになる。

この無駄を減らし、1回の運送で多くの荷物を運ぶことができれば、ドライバー不足の解消や二酸化炭素(CO2)排出量の削減につながる。

東京から地方に向かうトラック(写真:ロイター/アフロ)

コンビニ3社の実証実験

昨年8月、東京都江東区の大型物流倉庫からトラックが出発した。荷台にはセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートのドリンクや菓子、日用品などが積まれている。

ライバルの大手コンビニ3社が、共同配送で手を組んだ実証実験だ。経済産業省が主導し、流通経済研究所が調査した。この取り組みについては、興味深いエピソードがある。

折笠氏がはじめに3社を回って協力を打診すると、「店舗への効率的な配送について課題は抱えていたが、うちから他社に声をかけることはできなかった」と各社、ほぼ同じ反応だったという。共通課題を抱えていても企業の壁を越えて協業することの難しさを象徴している。

「地方だと少ない店舗に数時間かけて配送するケースもある。共同配送が進めば効率を上げることができる」と語る流通経済研究所の折笠俊輔・主席研究員(撮影:国分瑠衣子)

実証実験では、お台場や有明地区の3社のコンビニ計40店舗へ一日に二十数便運行し、移動にかかる時間や荷物の積載量、CO2の削減効果などを調べた。

結果は各社が個別に配送するよりもトラックの走行距離を1割以上短縮でき、積載率も最大3割アップしたという。

実証実験では、飲料や菓子など常温で保存できる商品を配送した(流通経済研究所提供)

実証実験は都心のコンビニ3社で行ったが、今年は地方のコンビニに加え、地場のスーパーにも呼びかけ、共同配送を試みる予定だ。

背景に人手不足

配送の「相乗り」は、食品やビールのメーカーでも広がっている。味の素やカゴメなど食品メーカー5社は2019年4月に共同出資で物流会社、F-LINE(エフライン)を設立し、北海道と九州で共同配送を始めている。

『ルポ トラックドライバー』の著者で、物流ジャーナリストの刈屋大輔氏は、「コンビニや食品メーカーだけではなく、物流を本業にする企業の協業もここ数年で増えています。それだけ待ったなしの状況になっている、ということです」と指摘する。

例えば、人手不足が深刻な長距離トラックでは、ヤマト運輸や西濃運輸など大手4社が手を組み、関東から関西の区間で共同輸送を行っている。1台で大型トラック2台分の輸送力がある全長25メートルのダブル連結トラックを採用し、4社それぞれが荷物を積み込む。この効率化で、ドライバーの運転時間を年間で9157時間削減できるという。国の規制緩和で実現した。

ダブル連結トラック(西濃運輸提供)

さらに刈屋氏が2020年、驚いたニュースがある。ヤマト運輸が10月、山形や鹿児島など一部の地域でメール便「クロネコDM便」の配達を日本郵便に委託することを発表したのだ。

ヤマトは30年以上前から、手紙など「信書」の配送を独占する郵政省(当時)のあり方を疑問視し、民間に開放するよう国に訴えてきた。クロネコDM便は信書の代替サービスとしてヤマトが始めたものだった。

そのDM便の配達の一部を日本郵便に委託するという決断について、刈屋氏はこう語る。

「『信書』やメール便という縮小する市場の中で、ヤマト運輸と日本郵便が効率化を図るために手を携えた、物流業界において象徴的な年になったと思います」

日本郵便(写真:森田直樹/アフロ)

客も宅配便も載せるバス

地方では「信書」以外の協業が始まっている。人口約1100人の宮崎県西米良村(にしめらそん)では昨年3月から、日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便の3社による宅配便や郵便物の共同配送がスタートしている。

配送は、村が運営するコミュニティーバス「やまびこ」を活用。「ホイホイ便」と名付け、乗客と荷物を一緒に載せて運ぶ。村の輸送サービスと運送事業者の配送の両方の効率を上げる狙いがある。この「貨客混載」は、2017年の国の規制緩和をきっかけに、人口減少に悩む地域で広がっている。

ホイホイ便は、村の中心部から高齢化率が高い小川地区までの21キロを一日3往復する。小川地区に到着すると、村から委託された配達員が各戸に荷物を配る。中心部に戻る時は地区の郵便ポストから回収した郵便物を運ぶ仕組みだ。

西米良村を走る「ホイホイ便」。村内で野菜や小さな荷物を運ぶ仕組みもつくった(西米良村提供)

村によると、配達員は月に約1200個の郵便物と荷物を運ぶが、このうちホイホイ便で扱うのは約65個だという。朝一番の郵便物は、配達員が直接郵便局で受け取り、配達するため数字に差が出ている。

西米良村むら創生課の黒木世巨氏は「各社のドライバーは荷物が1個でもそれぞれ配達していたので、負担が大きく減ったはずです。過疎地の輸送サービスの一つのモデルケースになれば」と期待する。

配達員は1カ月で1200個の荷物や郵便物を配送する(西米良村提供)

「1社だけで解決できる時代は終わった」

競合から協業に舵を切る企業の動きを、専門家はどうみているのだろうか。大阪大学大学院経済学研究科の中川功一准教授は、「日本で競合企業がタッグを組む大きなきっかけになったのが2011年の東日本大震災」と説明する。被災地に食品や日用品を運ぶため、メーカーや物流企業が協力した。

「経営学では社会に求められるものを企業がつくっていくことを『CSV(Creating Shared Value=共通価値の創造)経営』といいます。ここ数年でCSVが加速しています」。中川准教授が教える学生たちも、社会貢献度の高い企業への就職を希望する学生が多いという。

投資家の目も厳しくなってきている。環境(Environment)や社会課題(Social)、企業統治(Governance)に取り組む企業に投資する「ESG投資」は日本でも活発になっており、日本サステナブル投資フォーラムによると、2019年のESG投資を中心とするサステナブル投資の総額は約336兆円と、前年比で1.45倍にも増えた。

大阪大学大学院経済学研究科の中川功一准教授(本人提供)

中川准教授は「フードロスや物流のドライバー不足などの社会課題は、1社だけではとうてい解決できない。また、他社と協業することで原材料の調達など自社のコストダウンにもつながります」と話す。

とはいえ、長年競ってきた企業が手を組むきっかけをつくるのは難しいとも映る。そんな懸念に対し、中川准教授は企業のトップが意識を変え、声を上げていくことに尽きると指摘する。

「特に大きな市場ではトップ企業がイニシアチブをとる必要が出てきます。例えば自社が持っているデータをオープンにして、協業のメリットをわかりやすく伝えることも方法の一つではないでしょうか」

競合から協業へと舵を切る日本企業。資源やノウハウをシェアしながら、新しい道を進み始めた。

国分瑠衣子(こくぶん・るいこ)

ライター。北海道新聞社、繊維専門紙を経て2019年にフリーに。「週刊東洋経済」「弁護士ドットコム」などで取材、執筆。地方の中小企業と大企業の副業人材をマッチングするスタートアップでオウンドメディアも担当。