「誰も助けてくれないんだなって思っていました」――。いじめ、家庭内暴力、そして震災で心に傷を負った女性はそう語った。その女性を支え続けているのは、「よりそいホットライン」だ。相談員が24時間、人々の悩みに耳を傾け、一緒に解決する方法を探す。2017年度の相談件数は、電話とSNSを合わせると約28万件に及ぶ。相談者の8割が一度は“誰か“や”どこか“に相談したものの、解決に至らなかった人たちだ。喪失感や生きづらさを抱える多くの生活困難者たちをどのように支え、自立の道を切り開いているのか。現場を取材した。(取材・文:堀 香織/Yahoo!ニュース 特集編集部)

専門家とチームをつくって支援する

「話を聞いてくれる電話相談はたくさんあるんです。それこそ10〜20代の女の子専用とか。でも、ようやく電話がつながったと思ったらおじいさんが出て、私の話は聞かずに阪神・淡路大震災の体験話を延々とされちゃったんですよ」

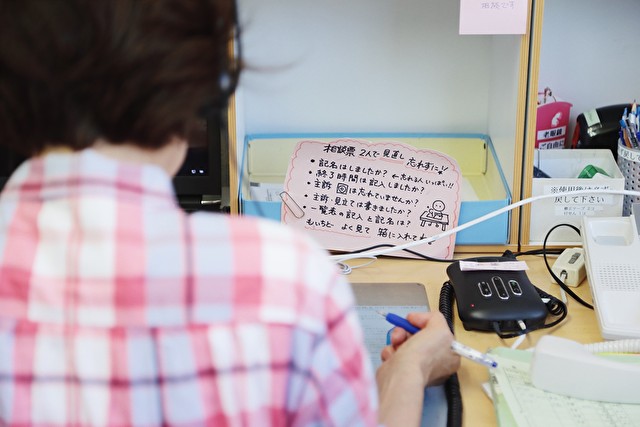

夏の盛りになる直前の九州の中核都市。ある支援団体の事務所で、アスカさん(仮名・20代後半)は「よりそいホットライン」に出合う前を振り返って笑った。

(撮影:長谷川美祈)

現在、アスカさんは支援団体が保有するシェルター(一時保護施設)に住んでいる。家出の主たる原因は両親との確執だ。

中学時代、自分が触れたものに触ると「腐る、死ぬ」と言われる、「帰れコール」をされるなど、同級生からの過酷ないじめに遭った。母に助けを求めたが、「普通の子どもだったら親に心配かけないよう、黙っているのに」と逆に叱責された。

成人したあともずっと生きづらさを感じていたが、親に助けを求めても拒絶されるか無視されるか。思い詰めたアスカさんが行き着いたのが、「よりそいホットライン」だ。「電話だと親に聞かれるので、テキストでやりとりできるところをインターネットで探していたんです」とアスカさん。「LINE相談」を見つけ、自分の置かれた状況と苦しみを相談員に打ち明けたという。

相談員は「支援の緊急性が高い」と判断し、よりそいホットラインのコーディネーターに申し送った。そこからコーディネーターは具体的な支援活動を開始した。

まずは情報提供や他機関への同行など直接的な支援を行うため、アスカさんに面会。その後、信頼できる心療内科に数度同行した。その上で「いつでも迎え入れてくれる支援団体がある」ことを繰り返し伝えた。アスカさんは心を決め、バッグに財布と通帳と印鑑だけを詰めて家出し、シェルターに入居した。

(撮影:長谷川美祈)

「よりそいホットライン」のコーディネーター、井上佐知子さん(仮名・40)は、社会福祉士、精神保健福祉士、弁護士などの専門家とともにチームをつくり、支援計画を立てた。井上さんが振り返る。

「私たちの事業内容などを警察に電話で説明し、自分の意志で家出をしたこと、今は安全な場所にいることを伝えました。その後、アスカさんも自ら警察に説明しました」

次にアスカさんを精神科に受診させ、正確な精神状態を診断してもらうことにした。わかったのは「自閉症スペクトラム」。井上さんらは、アスカさんの障害者手帳の交付を申請し、障害年金の手続きをした。精神保健福祉士と看護師にも月1回通ってもらった。目的は生活上のアドバイスで、ストレス軽減のためのリラックス法などを教えるなどした。

現在は生活保護の受給が決まり、アスカさんが一人暮らしできるめども立った。今後はデイケアで人とのコミュニケーションを学んだ後、障がい者向けの雇用も探すという。

全国の団体、1200人の相談員が支える

よりそいホットラインへの2017年度の相談件数はフリーダイヤルで約23万件。SNSの相談件数を足せば、約28万件を超える。単純計算で1日780件近い相談がある。

よりそいホットラインの発足の契機は東日本大震災の被災地支援だった。震災の前々年まで岩手県宮古市長を12年務めた熊坂義裕さんが、被災地の首長たちに必要なものを尋ねたところ、「心のケア」という声を多く聞いた。熊坂さんは首長らと「一般社団法人社会的包摂サポートセンター」を立ち上げ、2011年10月11日、被災者が無料で気軽にどんなことも相談できる電話窓口「寄り添いホットライン」(注:発足当時は漢字)を開設した。

代表理事の熊坂義裕さん(右)と事務局長の遠藤智子さん(撮影:山本マオ)

当初の対象は岩手、宮城、福島の被災3県で、回線は1本。週2日、1日12時間、12月末日までの約3カ月限定だった。相談員は家庭内暴力(DV)被害や障がい者支援に関わってきた仙台の支援団体が引き受けた。高齢者からの生活支援などのSOSが多いと予想していたが、実際は40代、50代の男性が圧倒的に多かった。その多くは家族を亡くし、家を失い、途方に暮れていた。1日にかかる電話の本数は6000件を超えた。

「最初の3カ月でわかったのは、被災地だけではなく、日本全体がすでに壊れていたということ」と熊坂さんは当時を振り返る。

「つらい、寂しい、死ぬしかない──見えざる者として何十年も日本社会が無視してきた弱者の声が、たくさん噴出したんです。こういう声を受け止める機関が今こそ必要ではないかと思いました」

熊坂さんの本業は医師で、現在も岩手県宮古市で開業医をしている(撮影:山本マオ)

12月には厚生労働省から補助金を得られることになり、翌2012年3月から対象を全国に拡大。30回線を24時間つなぐ「よりそいホットライン」がスタートした。

現在、フリーダイヤルは「全国」と「被災地(岩手、宮城、福島)」の2ラインがあり、それぞれ相談のテーマとして、「一般(生活全般)」「外国語」「DV・性暴力被害」「セクシュアル・マイノリティ」「自殺防止」「広域避難者支援」(全国のみ)「若年女性支援」(被災地のみ)の七つが用意されている。スカイプやチャットルーム、掲示板など、若者が気軽にアクセスしやすいようにSNSを活用した相談等も実施している。また、2017年からは別の厚生労働省の補助事業で自殺予防のLINE相談にも取り組んでいる。

相談内容によって違う番号を選ぶシステムになっている(撮影:山本マオ)

こうした相談の中から、支援の緊急性が高く、かつ自身の電話番号などの個人情報を開示した人を「継続支援相談者」とコーディネーターが認定すると、具体的な支援活動に入る。冒頭のアスカさんのような継続支援相談者は、延べ約8900人。全国の自治体やNPOなどの民間支援団体、約80人のコーディネーター、約1200人の相談員と連携して支援する。運営費は国の補助金や寄付などでまかない、年間の予算額は十数億円という。

相談員が相談を受ける時間は1日4時間等と決められており、シフト制で「24時間フリーダイヤル」に対応している(撮影:山本マオ)

設立1年目の相談員は約3000人だったが、現在は約1200人。単位取得型の研修システムを修めた「精鋭部隊」だと熊坂さんは言う。

「相談者の話を自分の話で遮ったり、困難の正体を見極めずに“オレ”流の解決法を言ったりするおじさんたちにはご遠慮いただきました。弁護士、精神科医、臨床心理士、スクールカウンセラーなど、自らの知見で解決するのが得意な専門職もあまりよいとは言えません」

ホットラインのデータによれば、相談者の8割が一度は“誰か”や“どこか”に相談したものの、解決に至らなかった人たちだ。家族や上司、教師が聞く耳を持たない、医者に通っても原因がわからない、電話相談は話を聞くだけで、役所に行けばたらい回し……。

ホットラインの特長は二つある。困難を生じさせている本当の問題を探り当てること、そして、それを具体的な行動で解決につなげることだ。

1件の平均通話時間は約40分。2〜3時間話し続ける人もいる(撮影:山本マオ)

まずホットラインの相談員は相談者の話を聞く過程で、語る言葉を鵜呑みにするのではなく、その人を取り巻く状況や困難を想像し、言語化していく。事務局長の遠藤智子さんが言う。

「相談者はみんな『苦しい』と気持ちを打ち明けるのですが、その理由についてはたいてい『どうしてこうなったのかわからない』と言うんです。自分が具体的にどんな困難を抱えているのか、整理できていない。だから1回目の電話で問題が解決することはまずないし、傾聴だけでも解決できない。相手の話を丁寧に聞きながら、氷山の下に存在する見えない困難を、相談者の置かれている状況や過去、背景から類推・理解しないといけないんです」

(図版:ラチカ)

具体的には、「子育てが大変なんです」と言うお母さんがいたとして、声色や話の文脈から「何がどのくらい大変なのか」を詳らかにしていく。電話をかけているのは部屋か外か。部屋なら家族の気配や赤ちゃんの泣き声、テレビの音など、外なら踏切の音や車の往来などが聞こえるのも、重要な情報となる。

そうして相談者の置かれた状況を把握し、困難の奥にある本当の問題が明らかになったところで、担当コーディネーターが面会し、一時的に避難するシェルターを探したり、病院や自治体の生活保護の申請に同行したり、就職の手助けをしたりと、具体的な支援活動につなげていく。

「家族がいても孤立し、障がいや病気に悩み、仕事がなく、家族の不和やDVなどの暴力に直面する。そのうち生きる力すら奪われて、どうしたらいいのかわからなくなる」と遠藤さん。ホットラインはそんな生活困難者の最後の砦だと認識している。

法人設置の際、定款には熊坂さんの強い提言で「代表理事、理事、監事は報酬なし」と明記された。「そうすれば、志のある人しか集まりませんからね」と熊坂さん(撮影:山本マオ)

見えない生きづらさを支援する

コーディネーターの坂川陽子さん(仮名・35)が、東京都のユイさん(仮名・20代後半)と直接会ったのは、2016年のことだ。月に1、2回かかってくる電話やSNSでユイさんの話を聞き、「直接会って、お話しませんか?」とユイさんが住む最寄り駅のファミリーレストランに誘った。

コーディネーターの坂川さん(撮影:山本マオ)

「初めて会ったときのユイさんは緊張していました。その日も『突発的に死にたいと思う不安定な気持ちに対処できずに困っている』と話して……。直接会うことで、感情や言葉をしっかりと受け止めることができました」

ユイさんの過剰な服薬や自傷行為が始まったのは、東日本大震災後、数年が過ぎた頃だ。当時、医療関係者として東京近郊の病院で働いていたが、震災の情報に触れるたびに精神的につらくなり退職。家族のいる被災地の仮設住宅に移り住み、ホットラインのチラシを見つけた。電話するようになったのは同年夏からだという。

「よりそいホットライン」の各種チラシ。全国の自治体、病院、社会福祉協議会、図書館などに貼られている(撮影:山本マオ)

実は「震災」以前にユイさんには重い心の傷があった。

ユイさんは5人きょうだいの長女。兄2人と妹2人がいる。物心ついた頃に父親の事業が行き詰まり、毎日酒を飲んでは家族に暴力を振るうようになった。生活はみるみる逼迫した。

「学校のクラスメートからは無視されたり、万引きさせられたり。担任の先生に相談したら、『今、学年主任もしているのに、自分のクラスにいじめがあるなんて認めたくない』と言われたんです。うちでお父さんが暴れたり怒鳴ったりしていても、近所の人が通報してくれるわけでもない。誰も助けてくれないんだなって。その頃からずっと死ぬことを考えていました」

言葉を選びながら語るユイさん(撮影:山本マオ)

その後、両親は離婚。だが、母のわずかな収入で家族6人が暮らすのは困難を極めた。ユイさんは奨学金を得て高校に通い、卒業後はアルバイトをしてお金を貯め、専門学校に入学した。仮設住宅を出てから現在まで、医療関係者として働いている。

「希死念慮」にとらわれている人にとって、心療内科などの医療機関に相談することはできても、行政で中長期的にサポートしてくれる窓口はないと坂川さんは言う。

「『死にたい』という気持ちと『誰もわかってくれない』という対人関係への不安は、ユイさんの日常に影を落としています。何かあれば、その生活は簡単に壊れる危うさです。生活困窮や社会的孤立状態に陥るリスクを踏まえると、ユイさんの『今』には寄り添う支援が必要だと思います」

(撮影:山本マオ)

また、実際に会うことで「顔のわかる関係になり、安心して生きづらさを共有できる人になること」も、ホットラインの重要な支援のひとつだと言う。

「ユイさんは幼少期のつらい状況に誰も助けてくれなかったという体験があります。そのせいで、他人に対して安心感を感じることができにくく、長期的な人間関係を維持することが難しいのだと思います。私も何度も『もう電話はいらない』『死にます』『坂川さんも他の人と同じだった!』と言われました。それでも必ず彼女に電話をかけ、約束の場所にも行きます。もし長期的な人間関係構築のひとつの体験になったら、私という存在は何か意味を持つのかもしれないと思っています」

生活困難者の第一発見者に

もうひとつ、ホットラインへの電話がきっかけで人生を前進させたケースを紹介しよう。

千葉県に住む高野徹さん(仮名・51)は、幼い頃からアルコール依存症の父親による母親へのDVに苦しめられてきた。17歳のときに両親が離婚。その後は母と弟と3人で暮らし、大学卒業後は医療系事務の仕事に就いた。

そして2007年、39歳で強迫性障害を発症した。高野さんが言う。

高野さんはメモもなしに、過去の正確な年月を覚えていた(撮影:山本マオ)

「私の場合、強迫性障害の症状のひとつ、何度も確認する『確認行為』が強く、普通の人なら2分あればできる戸締まりが45分かかる。確認行為のせいで仕事が終わらなくて、本当につらかった」

同年11月、さらなるショックが高野さんを襲う。母親の膵臓がんが発覚したのだ。「腫瘍マーカーの値を見せられるたびに、母の死の踏み絵を踏むような気持ちに……」。高野さんはうつ病を発症した。

医療系事務の仕事は2008年で辞めた。翌年11月に母親が死去。すると、みるみる生活が困窮しはじめた。貯金は尽き、自宅の住宅ローンを払えなくなった。

(撮影:山本マオ)

そんな頃、テレビ番組でホットラインの存在を知り、すがる気持ちで電話した。深刻な状況が伝わり、「あなたには支援が必要です。お近くのホットラインコーディネーターをご自宅へ訪問させますので相談してください」と言われた。

2012年4月、孤立や生活困難を抱える人を支援する一般社団法人の代表と、ホットラインのコーディネーターでもある小川涼子さん(仮名・41)が自宅にやってきた。そのときの高野さんの様子が心に残った、と小川さんは言う。

「こちらが帰ろうとしたら、『ひとりにしないでほしい』と言って自転車で追いかけてきたんです。駅まででいいから話がしたいと」

コーディネーターの小川さん。千葉県のある一般社団法人に所属し、支援に奔走している(撮影:山本マオ)

自宅訪問と電話相談を重ねた後、小川さんは高野さんと弁護士、社会福祉士を交えたケース会議を行った。心身の衰弱が激しいことから高野さんの入院を促すとともに、障害年金の申請を検討した。債務の残るクレジット会社や銀行の対応は弁護士が引き受けた。

その後、高野さんは退院するが、自宅は競売にかけられ、裁判所の強制執行により退去することになった。弁護士が同行して住まいを探したが、精神障害があると説明すると入居を断られた。後がなくなった高野さんに、小川さんはシェルターへの入居を勧めた。

「共同生活は不安が大きかったけれど、ホームレスになるという選択肢はありえませんでした」

高野さんは小川さんの所属する一般社団法人からほど近いシェルターに入居した。5人が共同で暮らす6LDKの一室だ。

(撮影:山本マオ)

シェルターでの生活で高野さんは変わっていった。小川さんや支援ボランティアが主催する食事会や花見に参加したり、畑いじりをしたりする中で、精神状態が落ち着いていったのだ。知人の輪も広がり、シェルターの住人である女性との交際も始まった。

入居5カ月ほどでシェルターを退去し、アパートで一人暮らしを始めることになった。NPOの代表がアパートの保証人を引き受け、生活保護の申請にはシェルターのスタッフが同行した。引っ越しは、シェルター居住時代に出会った支援者や知人が手伝ったという。

現在、高野さんは精神科に通院しながら服薬治療中で、体調が整い次第、交際中の女性との結婚に向けて仕事探しをしたいと考えている。

「うつで孤独の“蟻地獄”に落ちていたときとは違い、今は住まいがあって、障害年金と生活保護で最低限の生活が保障され、人との交流がある。この三つが、人が人らしく生きていくために欠かせないことなんです。当たり前の日常がなんて素晴らしいことか。私は本当に幸せです。小川さんをはじめ、支援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです」

左から、コーディネーターの小川さん、高野さん、高野さんの婚約者、支援ボランティアの2人(撮影:山本マオ)

この1年ほど、「よりそいホットライン」では、高野さんを講師として迎え、地域の支援者と研修を行っている。高野さんは「相談者」から、自らの経験を支援者の学びに還元する「社会の担い手」へと変貌しつつあるのだ。

コーディネーターの小川さんは、高野さんと関わってきた7年を感慨深げに振り返る。

「ホットラインの支援って、人間関係の困窮に向き合っていると思う。人とのつながりが弱い方、SOSを出しても届かない方の声をキャッチして、人間関係の輪を築くことをともに考えるのが役目。だから、相談者の方のSOSに気がつく相手が地域に見つかったら、ホットラインの役目は果たせたかなという気がするのです」

【相談窓口】よりそいホットライン

堀香織(ほり・かおる)

ライター。大学卒業後、『SWITCH』編集部を経てフリーに。『Forbes JAPAN』ほか、各媒体でインタビューを中心に執筆中。単行本のブックライティングに是枝裕和著『映画を撮りながら考えたこと』、三澤茂計・三澤彩奈著『日本のワインで奇跡を起こす』など。鎌倉市在住。

[撮影]山本マオ、長谷川美祈

[図版]ラチカ