「(深夜の仕事中)みんなで晩ごはん食べに行くんですけど、ついでにピンドン開けちゃうか!みたいな。ボーナスも年に4回出て。今でもプリクラで遊んでいる女の子を見ると、ありがとう、って」。20代のときにプリクラを開発した女性はそう振り返り、今の仕事であるお年寄りの介護についても「楽しいですよ」と笑う。平成の時代も多くのものが生み出された。日本語のワープロソフト「一太郎」、常に大自然と向き合う農業、テレビドラマ「ビューティフルライフ」の影響で多くの人がその道に進んだ美容師。彼ら、彼女らがたどった、この30年とは。(Yahoo!ニュース 特集編集部)

「宝くじに当たったようなもの。いつ死んでも悔いはありません」

プリクラ開発者 佐々木美穂さん(53) 東京都

佐々木美穂さん

佐々木美穂さんは1987年、リクルートからゲームソフト会社のアトラスに移った。転職先で何げなく目にしたビデオプリンター。そこから発想したのが「プリクラ」だ。

「リクルートでは2年ぐらい営業をしていたかな。『求人あったらよろしく!』って、1日に200件ぐらい会社を回って。名刺を配ったそばから求人広告の依頼が来るような時代です。たまたま行ったマンション・メーカーの一つがアトラスだったんです。社員はたった7人。1年ぐらいしたころ、当時の原野(直也)社長から『美穂ちゃん、うちに来ない?』って」

「ゲームセンターって、何も持って帰れるものがないですよね? クレーンゲームでうまくぬいぐるみを取れれば持って帰れますけど、100円じゃ取れないこともある。女の人ってシビアなので、1回300円払ってでも必ず持って帰れるものがあると、(気持ちが)違うんですよ。男性陣には『そんなの持って帰ってどうすんの』って言われましたけど」

多様な機能が付いた最近のプリクラ機

試作機をゲームショーに出すと、コンパニオンの女の子たちが列をなした。1995年7月、「プリント倶楽部」発売。同年、SMAPの番組「愛ラブSMAP!」でプリクラのプレゼント企画が放送されると人気に火がついた。

「問い合わせの電話で回線がパンクしました。全国の女の子たちから『どこへ行けば撮れるんですか?』って。設置先リストを配って全員で電話を受けて。当時は女子高生ブームです。みんなルーズソックスはいて、アムラーで。時代を謳歌してた。プリクラは女の子たちのツールになったんです」

「発売から数年間は夜中の2時、3時まで働いて。受注伝票を書くのも追いつかないので、派遣の人に5人くらい来てもらって。1週間でボールペンのインクがなくなってましたね。夜中12時を過ぎると頭が回らなくなるんだけど、楽しくてしょうがないの。注文がどんどん来るから。会社が入っていたビルの地下にダイニングバーがあって、みんなで晩ごはん食べに行くんですけど、ついでに(高級シャンパンの)ピンドン開けちゃうか!みたいな。景気付けに飲んで、もうひと頑張り。ボーナスも年に4回出て、社長を見ると『サンタさんだ!』って」

ブームの火つけ役になった

1997年、アトラスは店頭市場で株式公開した。

「社長に『美穂ちゃんも行こう』って証券会社に連れて行かれて、初値が付く瞬間にも立ち会いました。そんな経験、ふつうはできないですよね。私は商売というものをアトラスと原野社長に教えてもらいました。原野社長は生きたお金の使い方をする。今の人たちを見ると、それができていないかなと思います。例えば、売り上げがなかなか達成できないチームがあったとして、だからといって原資を削ってしまうのは一番バカなやり方だと思う。そうじゃなくて、うまい使い方を教えてあげればいいんです」

取材場所となった東京・原宿の「プリクラランドNOA」には、進化したプリクラ機が25台も並んでいた。

「今は都内の介護施設で、お年寄りのケアの仕事をしています。楽しいんですよ。『はい、今日の体操はおしま〜い』なんて言って。失礼な言い方かもしれないけど、かわいくて」

この光景は日本のあちこちに広がった

「アトラスを辞めた後、またゲーム業界で働く道もありましたが、もう一度、何か(ヒット企画を)考えてと言われても無理だし、いつ死んでもいいと思うくらいにいろんな経験をしましたから。宝くじに当たったようなものだと思っているんです。今でもプリクラで遊んでいる女の子たちを見るとうれしい。ありがとうという気持ちになりますね」

(文:長瀬千雅、撮影:長谷川美祈)

「水泳の道が絶たれ、『キムタクかっこよかったな』って思い出しました」

美容師 赤木成行さん(36) さいたま市

赤木成行さん。自身の店舗で

スタイリストの赤木成行さんは2003年、大宮市(現・さいたま市)に3店舗を構える美容室「Hip’s deco」で働き始めた。現在は全店舗の運営責任者を務める。

「美容学生は2年生の夏ぐらいから就職活動をするんですけど、僕はここが1軒目だったんです。50人くらい応募があって、採用されたのは4人でした。当時は美容学生がめちゃくちゃ多かったころで。動機は『キムタク』です。男はみんなそれでした」

2000年放送のテレビドラマ「ビューティフルライフ」。木村拓哉さんが演じる美容師と、常盤貴子さんが演じる車いすの図書館司書の恋愛ストーリーだ。最終回には41.3%の高視聴率を記録した。

「高2の冬だったんですけど、めちゃくちゃかっこよかったですよ。そのときはただ『かっこいいな』ってだけで、美容師になりたいと思ったわけではなかったんです。僕は埼玉県のスポーツ強豪校の水泳部で、結構すごかったんですよ。県の代表になったり、海外遠征のメンバーに選ばれたりとかしてて。大学からの誘いも来ていました。それが、高校3年の最後の県大会の前に、停学になっちゃったんです」

水泳部時代を語る

「厳しい学校で男女交際禁止だったんですが、交際してしまったんですね。(二人の)写真を落としたか何かで、見つかっちゃって。それと、喫煙具所持。たばこは吸ってないです。嘘じゃない。花火をやったりしてたからライターがバッグに入ってたんですけど、そう言ってもダメで……。2週間の停学になったのが大会の10日ぐらい前。それでも間に合うかもしれないと思って家の周りを走ったり、小学生のころからお世話になっているスイミングで練習させてもらったりしていたんですが、停学明けなかった。めちゃくちゃ泣きました」

大学の話はなくなった。実家のすし屋を継ぐ道もあったが、「なまものが苦手」。両親に「好きなことやっていい」と言われて思い出したのが「キムタク」だった。

「(美容学校の同級生には)やめちゃった子も多いです。僕が勝手に思う統計学ですけど、美容学生の時点で既におしゃれなやつと、スウェットとかで学校に来るやつがいるんですけど、今残ってるのはスウェット着てたやつです。違い? なんでしょうね。根性かな」

水泳部時代の仲間が髪を切りに来てくれる

「お客さんの髪を切れるようになるまで4年ぐらいかかるんです。毎日練習するんですけど、うちは技術を売りにしているので、けっこう厳しいんです、(スタイリストになるための)テストが。社長をはじめ6人ぐらい真後ろでずっと見てるんですけど、手が震えて切れなくて。今は審査する側ですけど、今の子たちもみんな手が震えて、汗びしょびしょになって。合格した瞬間に『受かった自分』になる。気持ちが全然違うんです」

現在、全国に美容室は約24万7000店。約5万5000店のコンビニより断然多い。

「ここ何年か、人材難ですね。美容学生が減っているのと、美容学校=美容師じゃなくなって。『まつエク(まつげエクステンション)やりたい』とか『ネイリストになりたい』っていう子が増えてきたって、美容学校の先生が言ってました。まつエクも美容師の国家試験が必要なんです。うちもまつエクはやってるんですけど、二刀流なんですよ。スタイリストになった子で『まつエクもやってみたい』っていう子が覚える感じ」

採用の基準は?「笑ってる子、かわいい子がいいですね。男の子だったら『嵐』みたいな」

「独立したり、店を移ったりする人も多いなかで、僕はずっとここです。ここが好きなんだと思う。みんなのことが。自分の後輩で『美容嫌いです』みたいな前向きじゃない辞め方をされた経験はないです。もし今後あったら、立ち直れないかもしれない。よく『人・モノ・カネ』って言うじゃないですか。何を大事にするか。僕は人にしか興味ない。これからどんな波がきても、人がいればなんでもできると思っています」

(文:長瀬千雅 写真:塩田亮吾)

「自然は絶対逆らえない上司。サバンナで生活しているトラ、みたいな感じです」

農家 柴海祐也さん(32) 千葉県印西市

柴海祐也さん

「平成」とともに育った柴海祐也さんは、400年続く農家の16代目だ。有機栽培した旬の野菜を百貨店の伊勢丹やオーガニックスーパー、飲食店などに卸している。

「昔はコメを作ったりとか、あとは蚕(かいこ)とか。祖父は落花生だとか、ショウガだとか。両親は(ハウス栽培の)トマトをやっていて、 私は有機農業をしている、と。それぞれの代が、それぞれ好きなことをやっています」

「自分が生まれたころに、バブルが崩壊したのかな。それまでは何を作っても売れる時代だったんですよ。農家の年配の方が、前は良かったよ、と。『作れば売れるし、いくら作っても足んないぐらいだった』と。でも、自分が生まれたころから、どんどんどんどん売れない時代になって。中学生ぐらいのころですかね。(両親が)徐々に(販路を)直売所に切り替えたんですよ」

「自分は、自分の親が(農家として)何をしていたか分からなかったんですよ。トマトを作って、市場に持っていく。でも、誰に売っているのか、どういう値段がつくのか、最終的に誰がどういうふうに食べてくれているのか、全然分からずにいたので。直売に切り替えてから、目の前のお客さんから喜んでもらえるという風景を見られて、子どもながらにすごく(農業が)面白そうだと思ったんですよね」

スタッフと出荷の準備を行う

東京農業大短大部を卒業後、飲食店で修業を積む。そして2009年、夫婦ふたりで約0.3ヘクタールから畑を始めた。その畑はこの9年で約27倍に。だが、自然はいつも厳しいという。

「軌道に乗るって農業の場合、難しいですよね。常に気を抜けない。この成功がまた来年も続くとは限らないみたいな緊張感ですね。なかなか……サバンナで生活しているトラ、みたいな感じですよね。獲物をとって、今はおなかいっぱいだけど、いつ(ハンターに)やられるか分からないみたいな。自然ってそういうものだと思うんです。逆らえない。初めはたいしたことないと思ってたんですけど、やればやるほど思いますねえ。毎年何かしら、自然界はアクションを起こしてくれるので。(2018年10月の)台風24号も相当風が吹きましたし。(たとえて言うなら)なかなか厳しい上司だと思いますね。常に災難を降りかけてくれる」

「もちろん、すごく豊かだなと思うこともあって。すごくおいしくできたキャベツと、めちゃくちゃ甘いニンジンと、ちょっと珍しい緑のカリフラワーを昨日、ポトフにしたんです。めちゃくちゃおいしくって。子どももいっぱい食べてくれたんですよ。『このポトフ、日本で今、俺だけしか食べてないな』みたいな」

収穫期を迎えたキャベツ

柴海さんは現在、社員5人、アルバイトスタッフ13人を雇用している。

「自分の周りには小さいころ、兼業農家はいたんですけれども、農業を生業(なりわい)としてやっている人はあまり多くなかった。農業って、ただでさえ、難しいって言われてるので、『(このままでは新しい人が)入ってこないよね』って思いはあって。リスクをいきなり取らずに、5年から10年ぐらい修業を積んで独立するような、ステップを踏んでいける仕組みをつくれば、農業にチャレンジしたいという人が(ちゃんと)できるようになると思う。そんな仕組みをつくりたいなって思いますね」

約50品目、150種類の野菜を栽培しているという

「自分のイメージでは『昭和』って、前半は大変な時代だったと思うんですけれど、後半は結構いい時代だったんじゃないかな、と。でも、だんだん撤退戦を余儀なくされて……。そういう時代を見てきたからこそ、自分たちは新しいモデルを考えなくちゃいけない。私の周りでもそう思ってる人がすごくいて。新しいことの種をまいてきたのが、『平成』なのかなと。だから次の時代にはちゃんと収穫したいという思いがありますね。ちゃんと実を結んで結果を残したいなって」

(文:末澤寧史、撮影:江平龍宣)

「日本メーカーは太刀打ちできなくなった」

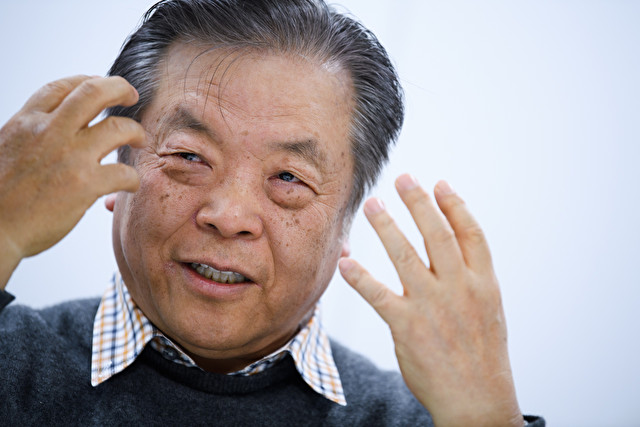

「一太郎」開発者、現 MetaMoJi 代表取締役社長 浮川和宣さん(69) 東京都

浮川和宣さん

昭和末期、未熟だったパソコンの日本語化に取り組んだ人々がいた。その1人、浮川和宣さんは1979年に徳島県でジャストシステムを起業し、ワープロソフト「一太郎」や日本語入力ソフト「ATOK」を開発した。一太郎は、90年代にシェア8割に達したこともある。

「アメリカの企業はパソコンを英語以外で利用することなど考えたこともないし、技術的に面倒なので、国内大手ですら日本語処理を避けていた。だから、徳島にある小さな会社に注目が集まったんです」

「当時、企業にはワープロや和文タイプライターが、部署に1台しかありませんでした。紙に書いたものを『清書する道具』に過ぎなかったので、それで良かったんです。でも、それは間違ってます。パソコンは、必ず『1人1台』の時代が来る。そうすると、清書の道具ではなくなる。紙を目の前にして文章を考えるように、人々はパソコンの前で考えながら文章を書くはず。ならば、どうすると使い勝手が良くなるのだろうか……。そう考えながら開発を進めていきました」

ジャストシステムはプログラマーでもある妻・初子さんと二人三脚でつくり上げた会社だった

平成に入り、パソコンの普及は加速する。起爆剤はノートパソコンの登場だ。東芝が原型を作りあげると、それにNECなどの日本メーカーが続く。

「カッコいい車が街中を走れば、それ自体が宣伝になりますよね。ノートパソコンも同じ。みんなが持ちたがって、すぐに主流になると確信していました。特に日本メーカーの製品は精緻(せいち)で、製造品質も良かった。当時、高品質なノートパソコンは日本メーカーの独壇場。それを、企業内の個人が自分のための道具として買い、熱狂的に支持していた。何も上から与えられたわけじゃないんです」

その時期も長くは続かない。90年代後半になりパソコンが企業に普及していくと、日本メーカーの存在感は薄れていく。

「国産より、大量に作られる海外メーカー製パソコンが圧倒的に割安だったんです。また、マイクロソフトが、パソコンに『Word』をバンドルするようになったことが、一太郎にとって痛かった。企業側としては、コスト的に有利なWordのほうが良かったようです。パソコンが会社から渡されるものになっていくと、コスト第一になってしまう。日本メーカーは、数の論理に太刀打ちできなくなったんです」

新しい会社で新しい仲間とともに

現在、浮川さんはジャストシステムを離れている。作っているのは、また「日本語入力」だ。

「海外に出ていかねば、と思い先行投資をしましたが、結果が出なかった。責任を問われても仕方ありません。一太郎の機能向上も限界を感じ、使っている人々の顔も見えにくくなったため、興味が薄れたところもあります。結果として、携帯電話での文字入力にあまり関われなかったのは、反省材料です。現在はiPadなどでペン入力を使い、文字入力や文書作成を行うアプリのビジネスをしています。一太郎を作っていたときより、今が楽しいですよ。使っている人々の顔が見え、『このアプリがいい』と言っていただけますから。誰にとっても80点のソフトはつまらない。特定の人向けでも、100点だと思ってもらえるものを作るほうが、やりがいを感じます」

現在は手書き入力ソフトの開発を行っている

(文:西田宗千佳、撮影:菊池健志)

【連載・「わたし」と平成】

平成が終わろうとしています。都会や地方、職場や家庭で日々を生き抜く人々には、それぞれに忘れられない思い出や貴重な体験があります。有名無名を問わず、この30年を生きたさまざまな人物に焦点を当て、平成とはどんな時代だったかを振り返ります。本連載をまとめた書籍『「わたし」と平成 激動の時代の片隅で』は3月26日刊行。