もしかして、わが子は発達障害ではないか―。そんな心配を抱き、専門医の診察を希望する親が急増しているという。全国27の専門的医療機関の半数以上で、初診までに3カ月以上も待たされる、という総務省の調査結果もある。親たちはいったい、何を心配しているのだろうか。そもそも発達障害の子どもを持つとは、どういうことなのだろうか。母親たちの本音に迫った。(Yahoo!ニュース 特集編集部)

愛する子どもを抱き締めながら

川崎市の伊藤綾さん宅。自閉症のわが子はふすまや壁に落書きし、蹴破り、壊した(撮影:得能英司)

発達障害のうち、例えば、自閉症の子どもとの暮らしはどんな日々なのだろうか。そこには外部からは想像しにくい日常がある。まずは、勇気を持って取材に応じてくれた親子2組の様子を動画で紹介したい。ありのままをありのままに伝えることから、この報告を始める。

わが子が「普通」じゃないと言われたら…

東京都多摩市の小田急電鉄・唐木田駅から10分ほど歩くと、「島田療育センター」に着く。重症心身障害児対象の病院として日本初の施設で、開設は1961年。子どもの発達の支援も担っており、発達障害の診察や相談を希望する親や親子が連日、大勢訪れる。

30代の母親は小学校2年生の娘を心配していた。「落ち着きがない」と学校で言われ、検診を受けに来た。最初の電話予約から6カ月も待ったという。

診察を受ける子どもとその母親。「島田療育センター」で(撮影:得能英司)

母親は言った。

「集中力が欠けていたり鉛筆をかじったりするので、『一度診てもらった方がいい』と学校の先生に言われまして。どんな親御さんでも、自分の子が普通じゃないと言われたら、絶対に取り乱すじゃないですか? 私の場合は『私が全部悪い、私がそういうふうに産んじゃったんだ』って追い詰められました」

今後は脳波検査なども行い、集中力が欠ける原因を調べる。結果が出るのは少し先になる。

「今までずっと不安だったので…。愛する子どもだから、どんな結果が出てもいいように、と思っています」

子どもの診察風景(撮影:得能英司)

「言葉が一人歩き」との懸念も

島田療育センターには、発達障害かどうかを診てもらう親子が殺到しているという。2016年の1年間は800〜900組。10年前は1日に1組いるかどうかだったというから、この間に約20倍にもなった計算だ。

児童精神科長の野村健介医師は、2005年4月施行の発達障害者支援法の影響が大きい、と感じている。この法律によって、「発達障害」というものが存在することが周知され、学校での支援も手厚くなった。その結果、「本当に発達障害かどうかをはっきりさせたい」と考える親が増えた可能性もある、というわけだ。

野村健介医師(撮影:得能英司)

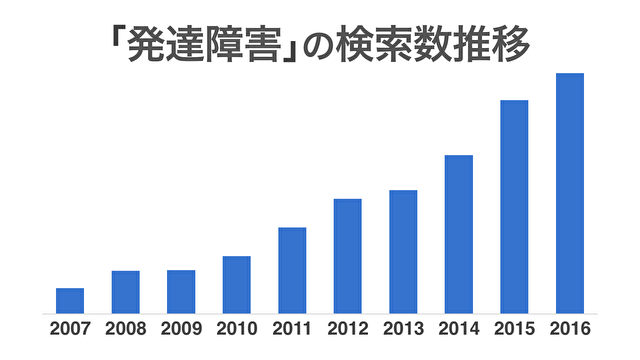

発達障害という語句はどの程度の勢いで広まったか。その一端を示すデータもある。「発達障害」がヤフーで検索された件数の推移だ。下のグラフが示すように、この10年間で急速に増えていく様子が分かる。

「発達障害」の検索量はこの10年で増加している(参考データ:Yahoo!検索)

野村医師は「言葉が一人歩きしている」とも指摘する。

「啓蒙活動が行われて良かった面もあります。ただ、過剰に心配してしまう面もある。名前を知らないと特に心配しないはずですけど、(子どもに何か問題があると)『発達障害というものがあるらしいよ』って。インターネットで『うちの子も当てはまるかしら?』って調べると、当てはまる気がしてくるんですね」

島田療育センターで(撮影:得能英司)

育て方の問題ではなく、生まれつきの障害

発達障害の研究を続けるお茶の水女子大学の榊原洋一教授は「発達障害は子どもの育て方や教育で決まることはありません。生まれついての障害です」と言い切る。榊原教授によると、発達障害は大まかに言って「注意欠陥多動性障害」「自閉症スペクトラム」「学習障害」の三つの総称だという。

総務省は「特異的書字障害」「吃音症」など62の障害・症例を「発達障害」としている。その区分に沿って厚生労働省の患者調査をひもとくと、発達障害との診断を受けて病院や診療所を利用している人は、2005年に5万3千人だった。それが2014年には19万5000人。9年間でおよそ4倍にもなった。

お絵かきの時間(撮影:得能英司)

「ただし」と榊原教授は言う。

「普通は病気になると、熱がある、咳が出る、体重が減る、あるいは下痢をする。そうした、はっきりした症状があるんです。発達障害の症状は、どんな子どもにも見られる行動が『著しく目立つ』という状態。非常に分かりにくい。例えば、人とのコミュニケーションがうまくできない人って、私たちの周囲にも普通にいるじゃないですか? 子どもはなおさら。なのに、幼稚園や保育園でクラスに溶け込めないと、『もしかして(原因は)その子の性格ではなく、発達障害ではないか』と親は思っちゃう」

発達障害の専門医は少ない。診察のニーズが急増した今は専門医の不足も深刻になり、全国では「診察待ち」の長い列ができるようになったという。

島田療育センター。大勢の診察希望者が訪れる(撮影:得能英司)

「世界中でこの子と二人ぼっち」

既に子どもが発達障害と診断された母親たちは、どんな気持ちで「診断結果」を受け容れたのだろうか。

川崎市の伊藤綾さん(37)宅を訪ねた。マンションの部屋に入ると、あちこちの壁に大きな穴が空いている。小学校3年生で8歳の息子、毅(たける)君が自分の意思をうまく表現できず、足で蹴るなどした結果だという。

伊藤綾さんと毅君(撮影:得能英司)

毅君は3歳の時に「自閉症」の診断を受けた。それからの日々を綾さんはこう振り返る。

「世界中でこの子と二人ぼっちになっちゃった、って。分かんない世界に放りこまれた。どうしたらいいのか。治るのか、治らないのか。(母親の)自分が健常の人として歩んできて、その方法でしか生きていく術を知らないから『この子の人生はどうなっちゃうんだろう』って。犯罪者になったらどうしようとか、最悪(のケース)ばっかり考えちゃって」

ふざけ合う2人。楽しい時間(撮影:得能英司)

子どもに何かあると、多くの母親は自分を責める。伊藤さんも例外ではなかった。

「(診断結果を)信じたくない、って。ショックで。絶望と悲しみとの葛藤でした」。息子を何とか「普通のレール」に乗せなければ―。診断を受けた後の伊藤さんは、その思いで必死だった。

厳しい教育の幼稚園へ通わせたり、子どもの発達を支援する療育センターに通わせたり。自身も本やインターネットなどで発達障害の勉強を重ねた。自閉症について「知らない」でいることが怖かったからだという。

毅君のランドセル。壁には毅君が作った穴(撮影:得能英司)

「ひたすら勉強して、知って、自分のものにしちゃえば怖くない、って思ったから、どんどん勉強したんです。それで理解も知識も深まりました。いろんな人と知り合い、『中学生の自閉症のお兄さんはこうなんだ』とか」

「子育てに悩むのは当然。健常の子でも」

最低限の自分のことはできるようになってほしい。他人に嫌な思いをさせず、とにかく生きていってほしい。伊藤さんは今、息子にそんな思いを託している。

――自分の子どもが発達障害ではないか。そう悩む親へのメッセージはありますか?

わが子を抱き、笑顔の伊藤さん(撮影:得能英司)

「悩みますよね。悩めばいいと思いますよ。『悩むのをやめなさい』と言っても悩んじゃうのが母親だし。発達障害だから悩んでいるんじゃなくて、自分の子だから悩んでいるんですよ。責任があるから悩む。発達障害だから特別に重く悩んでいるわけじゃなくて、健常の子のお母さんも子育ては大変。だから、子どものことで悩むのは当たり前よ、って言いたいです」

「言葉が通じない宇宙人」

川崎市に住む原知子さん(39)の息子、颯佑(そうすけ)君は小学校2年生で7歳だ。「発達障害の疑いがある」と言われたのは、市の「3歳児健診」の時だったという。そして後日、息子を連れて療育センターの医師を訪ねる。でも、診断結果は出なかった。

原知子さんと息子の颯佑君(撮影:得能英司)

「グレーって言われましたね。5歳ぐらいにならないと、きちんとした診断名は付けません、って」

辛い日々はそこから始まった。見た目が普通の子どもだから、息子の状況を簡単に理解してもらえない。

「公園で(他の子どもに)砂をかけて、『うちの子に何するんだ』って。(発達障害の傾向がありますと)説明しても、『だから何なんだ』ってカンカン。眼科に行った時は(診察室の)椅子にじっと座っていられないし、先生の持ち物を欲しがるし。ダメと言っても、言うこと聞かない。(その眼科の)先生には『しつけがなってない』って説教されました」

児童公園で元気よく遊ぶ颯佑君(撮影:得能英司)

物が欲しいと思ったら力ずくで取る。車の前に飛び出す。電車やバスの中でも走り回る。注意しても聞かない。「言葉が通じない宇宙人」。当時の息子を原さんはそう表現する。

次第に周囲の風当たりも強くなり、原さんは「診断をはっきりさせてほしい」と医師に頼んだ。颯佑君が小学校に上がる前、5歳の時だった。当時はどんな思いだったのだろうか。

かつての子育てを振り返る原さん(撮影:得能英司)

「発達障害は見た目で分からないし、子どもが単に大騒ぎしているように見られます。『親が怒らないのはなぜ?』『どうして注意しない?』と周囲に言われます。そんな時、診断名があると分かりやすいですよね? パニックを起こしても、『こういう子なんです、落ち着くまで待ってください』と言いやすい」

「(診断をはっきりさせたのは)子どものためというより、自分の覚悟のためです。普通の子であることを期待するのではなく、発達障害の人間として生きる進路を考える。診断名が付いていれば(学校の)先生にもきちんと言えるし、彼に合った今後を選ぶこともできます」

親子で遊び、笑顔が弾けた(撮影:得能英司)

「発達障害を隠しません」

颯佑君は発達障害を隠さず、通常の小学校に通っている。支援学級での授業は国語と算数だけ。勉学面での配慮に感謝しつつも、原さんの心配は尽きない。

「やっぱり勉強できないから劣等感の塊です。周りはできるのに、自分はできない。先生は『(できなくても)それでいい』と言ってくれます。でも、2年生で習う掛け算もできない。(本人は)できるようになりたいと言いますが、現実問題、そこまでいかない。できるようになりたい自分と、できない自分の差。そこで悩んでいるんです。(そのストレスで)無意識に爪を噛む。爪がなくなったら指先の肉を噛んで、ささくれが気になって」

颯佑くんの両手(撮影:得能英司)

それでも愛する子どもであることには、いささかの疑いもない。

「彼のいいところは純粋さ。だからそのままで、人と素直に溶け込める。人が好きなので、純粋な、素直なところを伸ばして、今の彼のままでいてほしい。彼の良さを持ちつつ、社会に適応して、彼自身が幸せで楽しくやってほしい。そう思っています」

発達障害の子どもをどう受け容れる?

社会の側は「発達障害」の子どもをどう受け容れていけばいいのだろうか。その接点を考えようと、川崎市の「エジソン放課後」を訪ねた。

私鉄駅から徒歩1分。雑居ビルの一室に小学生から中学生まで10人ほどの子どもたちが集まっていた。全員に何らかの障害があり、多くが発達障害に分類される症状だという。

「エジソン放課後」に通う子どもたち(撮影:得能英司)

この施設は児童福祉法に基づく「放課後等デイサービス事業所」として運営されている。代表の佐藤典雅さん(45)の息子も発達障害だ。9年間の米国暮らしを経て、2年前に日本へ戻った。その時、息子を福祉施設に預けようとしたものの、満足できる施設がなかったという。

佐藤典雅さん(撮影:得能英司)

「米国では、障害者施設があか抜けて明るかったり、スタッフが楽しそうだったりするんですけど、日本は地味な感じで殺伐としている。白い部屋で、地味なスタッフが眉間にしわを寄せています」

そうした経験もあって、自ら納得できる施設をと「エジソン放課後」を立ち上げた。日米の差。それはどこに現れているのだろうか。

「日本の福祉施設はもともと、介護の仕組みなんですよ。発達障害というキーワードが出てきたのは、ここ10年です。それまでには無かった、新しい次世代の障害。制度が追い付いていません。昔の制度で30年、40年やってきた福祉関係者が『違う障害なんだ』となかなか理解していない現実があるんです」

「エジソン放課後」で遊ぶ子供(撮影:得能英司)

「障害を隠す」に強い違和感

佐藤さんは「障害を隠す」という日本社会の在り方にも違和感を抱いている。

「障害を(表に)出すのが恥ずかしい、という考えが親にもある。だから、隠そう、隠そう、とする。『障害は恥ずかしいことではない』と僕は思っている。表に出して見せていかないと、理解も得られない。顔を見せていかないと、社会から、地域から、協力を得られない。顔を見せることで、親近感を持ってもらえることもあるんです」

エジソン放課後は、ブログやツイッターなどで日々の様子を外に発信する。親たちも、わが子たちが出ることを承諾している。

「エジソン放課後」の子ども(撮影:得能英司)

「コミュニケーション不全」の中で

発達障害などを隠さず、表に出しながら暮らし、幸せな人生を送っていくー。東京都の団体「イイトコサガシ」はそこに力点を置いて活動している。発達障害だけでなく、「うつ病」「社会不安障害」「対人恐怖」「自己肯定感低下」などさまざまな生き辛さを抱える人たちが集い、2009年から活動を続けてきた。

団体の代表で、自らも発達障害の冠地(かんち)情さん(44)は、今の社会を「コミュニケーション不全」と捉えている。発達障害の当事者は、その障害とどう付き合っていけばいいのか。周囲はどうすればいいのか。それを尋ねた。

冠地情さん(撮影:得能英司)

「取り扱いがデリケートな人でしょう、僕たちは。『そういう人とは距離を取った方がいい』となってしまう。それは理解が足りないからじゃないんです。理解啓発の時期は終わっている。今は交流する時期。発達障害の人の生きづらさは、社会と地続きです。密接に関係しています。だから交流が必要なんです」

「何年遅れてもいい」と母が本気で

イイトコサガシの活動は、発達障害などで周囲との交流に不安を感じている大人を対象に、何度もワークショップを開き、「コミュニケーションを養う」ことに主眼を置いてきた。昨年11月の時点で、ワークショップは累計1千回を超え、延べ1万人以上が参加した。開催地も43都道府県に上る。

子どもの手は離さない(撮影:得能英司)

そうした活動には母の支えが大きかった、と冠地さんは振り返る。

「母親が環境を作ってくれていた感じがありました。僕の立場、僕の物差しで考えてくれて。3年遅れてもいい、5年遅れてもいい、あなたが一生懸命頑張れている方がいい、って。本心でそう言える大人がいることが、本当の発達障害の理解啓発につながると思います」

本文中と同じ動画

[制作協力]

オルタスジャパン

[写真]

撮影:得能英司