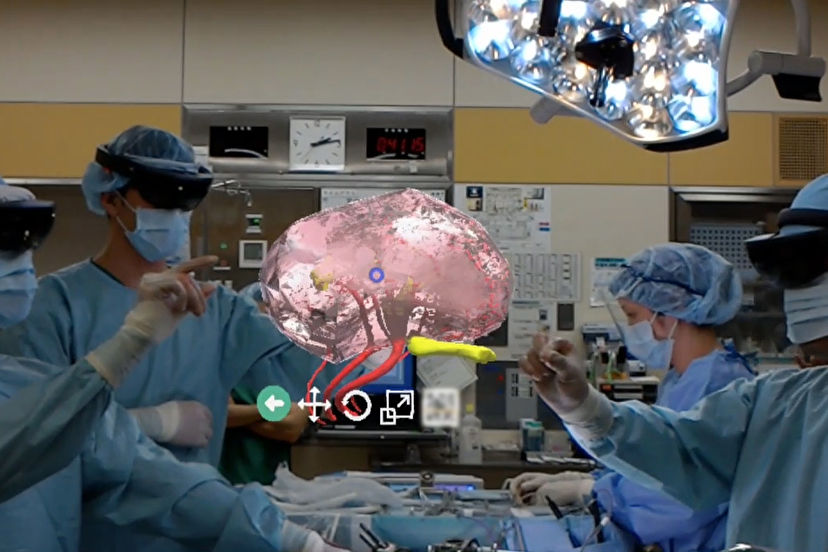

奇妙な光景だった。手術室で1人の医師が宙に腕を伸ばし、ゆっくりと動かす。取り囲む医師たちは、その手の先を見守る。全員が黒いゴーグルを着用していたことも、“奇妙”の原因だったかもしれない。実はこれ、バーチャルリアリティー(VR)の技術を用いた手術の光景である。VRはもう、ゲームや映画といったエンターテインメントの世界を飛び出し、医療や介護などの分野で広く活用されている。「疑似体験」を通じて技量や理解を高め、現実社会の難題に向き合おうという段階に入ったのだ。「VR元年」と言われた2016年から1年。さらに進んだ「VRの世界」へようこそ。(Yahoo!ニュース 特集編集部)

ホロレンズで「中空の臓器」を見る

何はともあれ、動画(約6分)を見てほしい。東京都品川区のNTT東日本関東病院。ここでは、3年前から外科手術にVRを導入している。CTスキャンで撮影した患者の臓器データを基に、VRで患部を3次元化して再現。ホロレンズと呼ばれる特殊なゴーグルを掛ければ、立ち向かうべき臓器が目の前に浮かび上がる。動画には手術以外の活用例も登場するが、最初は執刀医になったつもりでVRの世界を。

VRを活用した手術の現場を見て、どう感じただろうか。

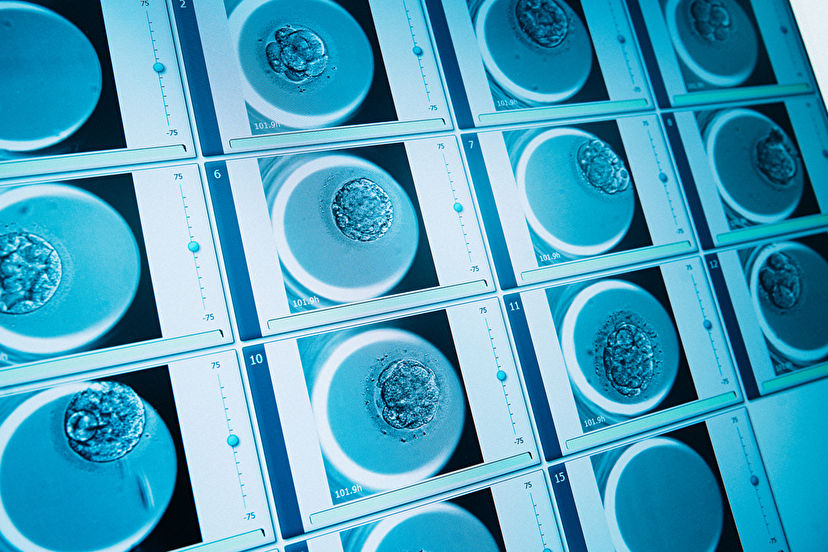

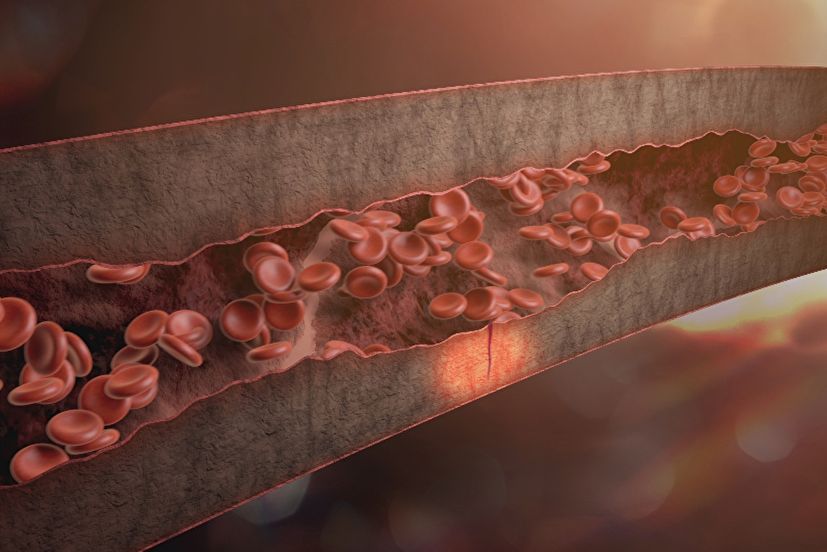

臓器が立体的に浮かび上がり、指をかざせば、臓器の向きや大きさも自由に調整できる。臓器を体外に取り出したかのような感じだ。患部の様子や血管の位置なども詳細に把握することができ、執刀医は実際の体内の様子とVR映像を見比べながら手術を進めていく。

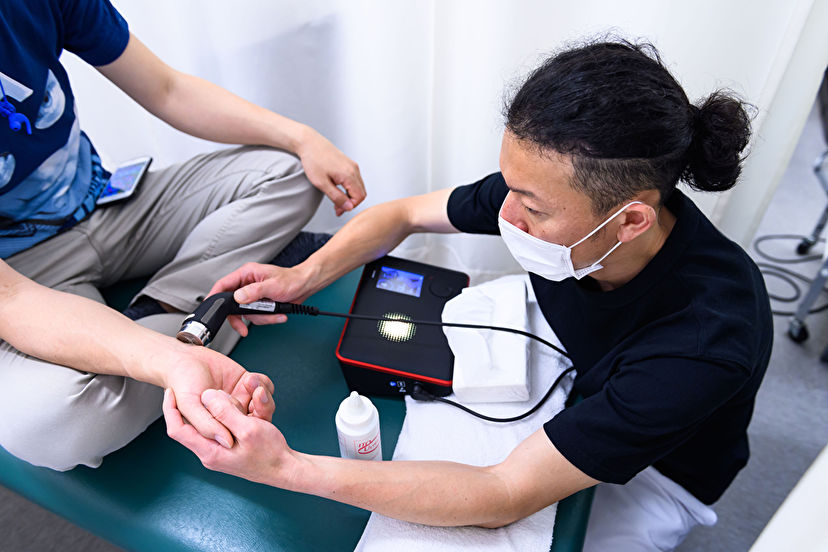

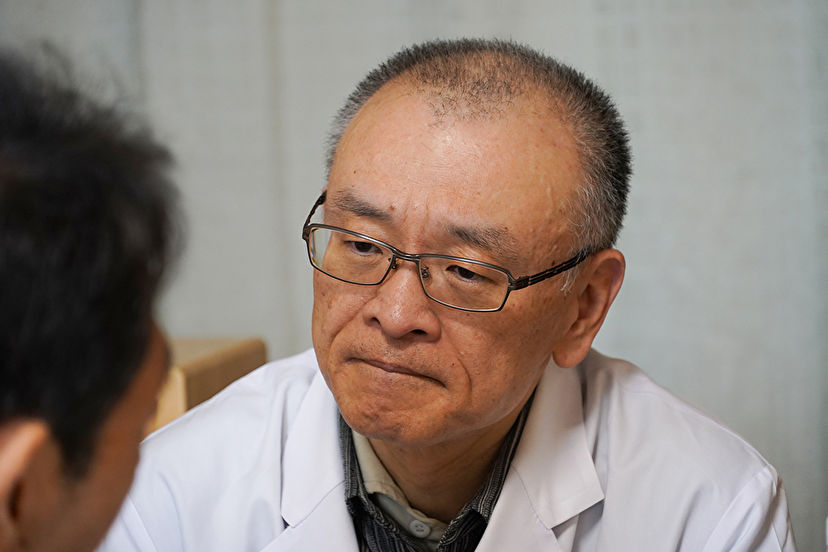

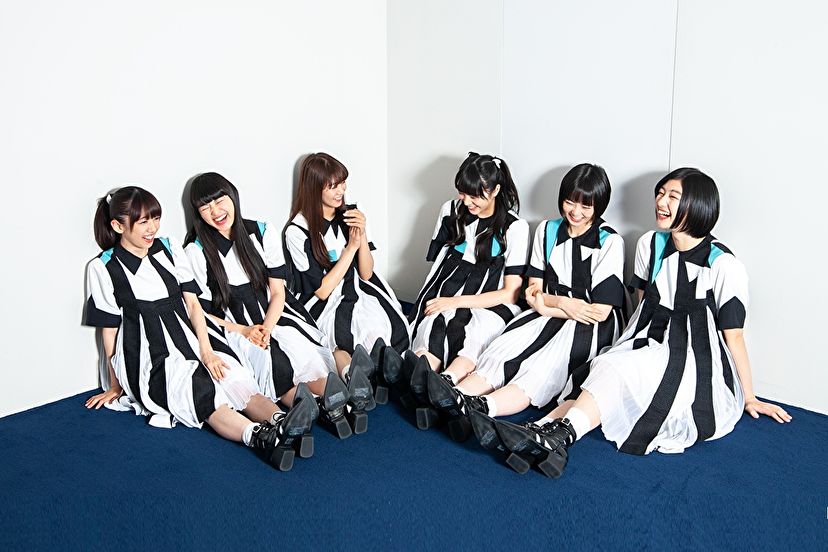

「ホロレンズ」と呼ばれる特殊なゴーグルを装着し、中空の臓器を見る=上。手術中もホロレンズを外さない=下(撮影:いずれも峯山導雄)

「地域医療や若手の教育にこそ」

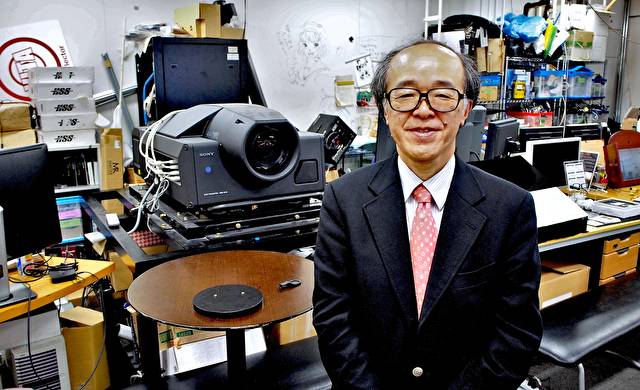

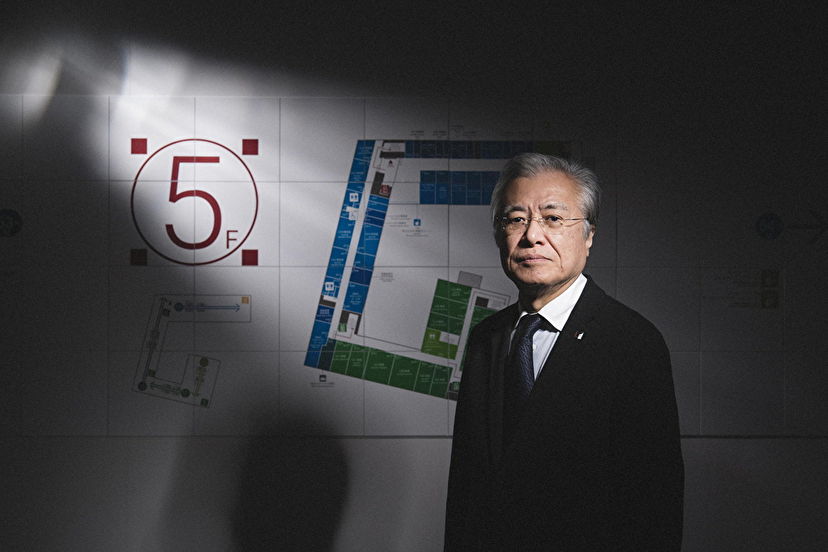

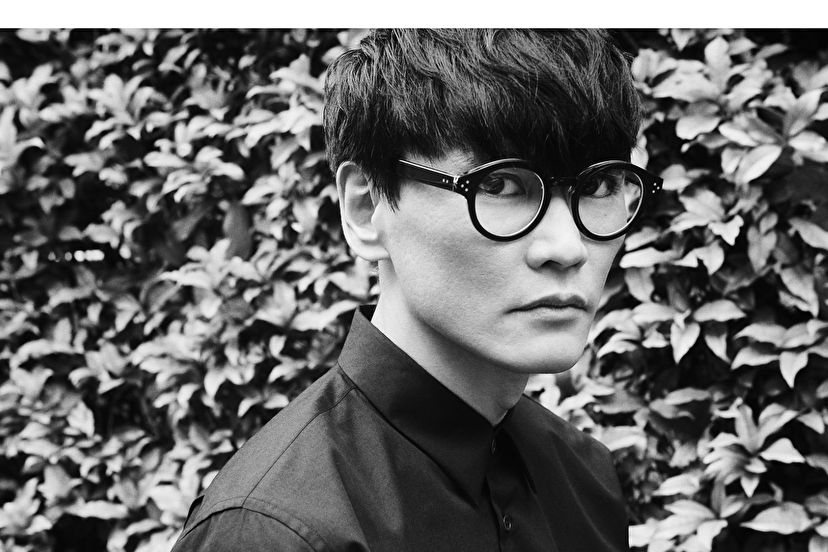

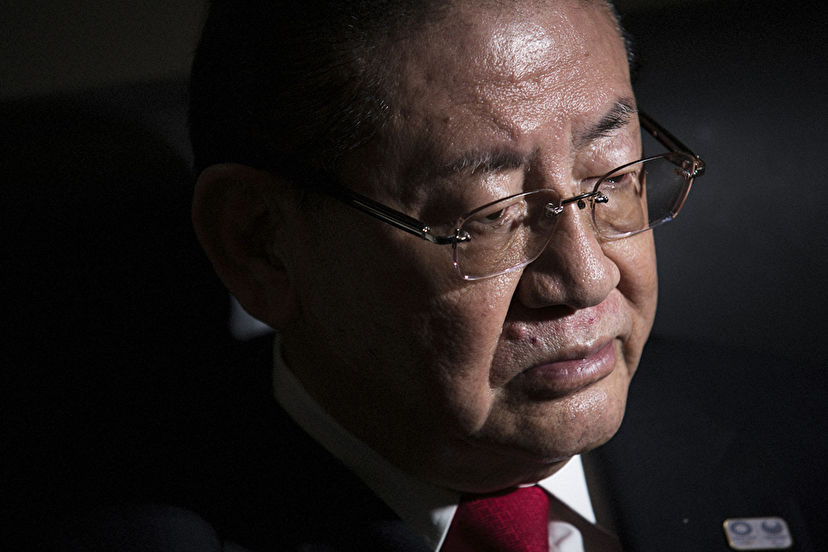

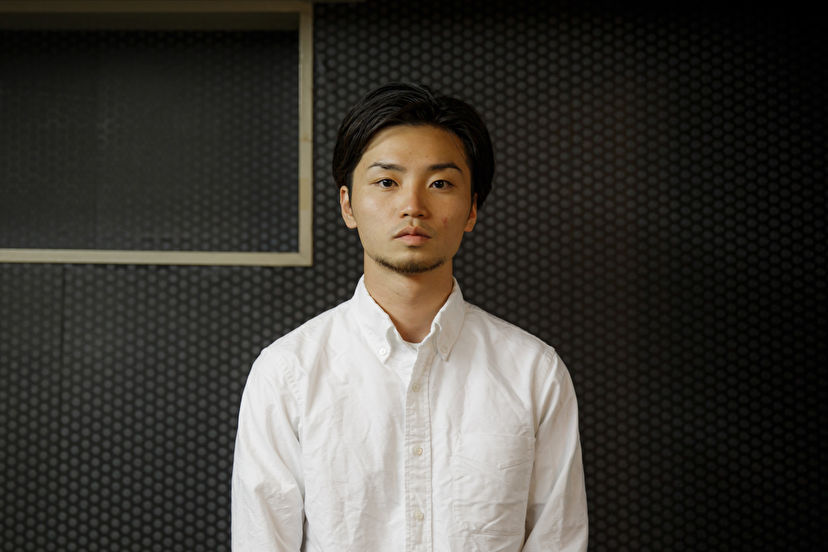

このVRを開発したのは、国際医療福祉大学大学院の准教授、杉本真樹医師(46)だ。

「平面的なレントゲン写真や、パソコン画面の3D画像では、実際の臓器の形や大きさ、がんの広がり、奥行きなどがよく分かりません。内視鏡手術や腹腔鏡手術、ロボット手術は、平面的で小さな四角いモニター画面のみしか手術の様子を映し出すことができません」

VRはそれを補う。空間上で臓器やがんの立体データを再現し、指で動かしたり、自身が歩き回ったりして、患部の状態を直感的に理解する。その立体データを同時に他の医師や看護師などと共有できるため、手術の時間短縮や出血量の抑制といった効果も出ている。

杉本真樹医師(撮影:峯山導雄)

杉本医師は「このVRシステムはベテラン医師の少ない医療施設でも有用です。さらに遠隔地や地域医療の現場でも、技術の格差を減少させ、遠隔教育にも役立つはずです」と話す。

高さ63メートル「無理、無理、無理!」

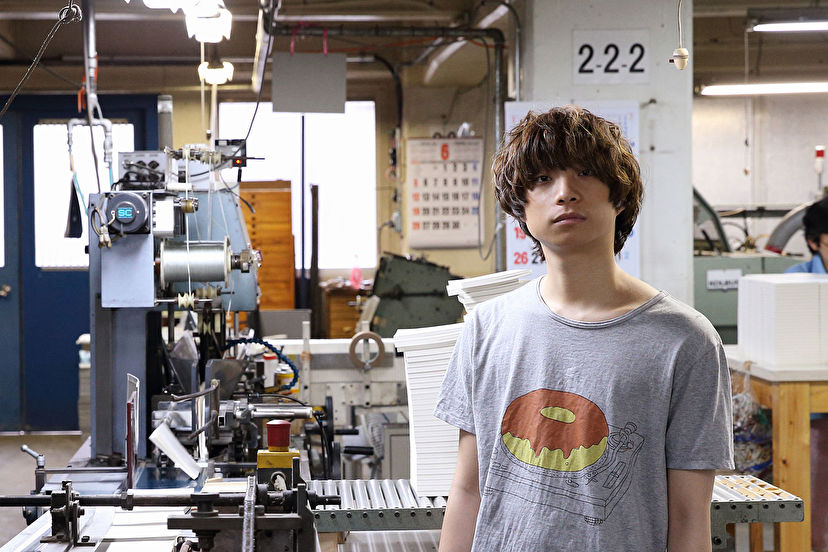

VRの活用現場をさらに取材するため、新潟市を訪ねた。北越紀州製紙の会議室。作業服の男性従業員たちがヘッドマウントディスプレイを装着し、そろりそろりと動いている。そのうち、「無理、無理、無理!」と叫ぶような声を上げて、男性がよろめいた。

VRで疑似体験する従業員(撮影:得能英司)

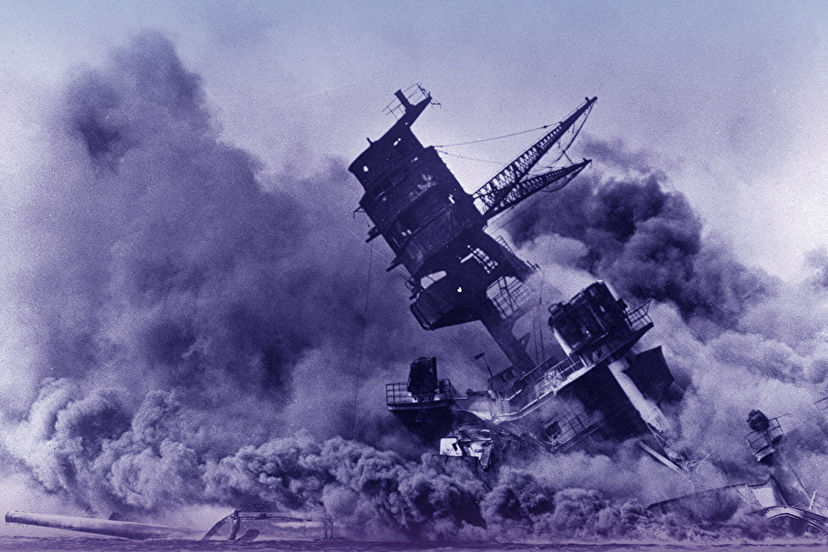

実は、上の写真の男性はVRの中で、高さ63メートルのビルの屋上で足場の上に立っている。足場は隣のビルへ。安全帯も着けずに渡り、途中で落ちたらどうなるか。その瞬間を「疑似体験」で味わい、墜落の恐怖を知る。労災事故の防止を狙った訓練であり、参加者の1人は「心臓が悪い人はダメかも…リアルすぎます」と疲れ切った表情だった。

VRで再現された高さ63メートルの足場 (写真:明電舎提供)

このVRシステムを開発したのは、重電メーカーの明電舎(東京都)だ。

宙づりや感電などを実際に体験してもらう一方、転落や高所からの墜落といった事故はVRで体感してもらう。それらを組み合わせた「安全体感教育」は2年前から社外にも提供している。感電、宙づり、墜落…。労働の現場は常に危険と隣り合わせだ。

全ての現場の安全のために

明電舎安全管理課の林伸行さん(44)は「感受性に訴える安全教育です。特に、現実には体感できないもの、転落、墜落、やけどをバーチャルに置き換え、体感できるようにしました」と話す。

グラインダーの不良操作でやけど。それをVRで疑似体験させる(撮影:得能英司)

林さんによると、法規制の強化や設備の改善で安全性が向上し、製造業や建設業の現場では、作業の安全性は間違いなく向上している。その半面、危険を身近に感じる機会は減り、作業員の安全意識が甘くなる傾向も出ているという。

「ヒューマンエラーの事故は減らないんです。ぼんやり、うっかりで、事故は起きる。恐怖や痛さをVRで知ってもらい、『こうなったらこうなる』という安全教育をやっています」

反響は想像以上。昨年末からのおよそ半年間に、13社27カ所で実施した。予約もこの秋までいっぱいだ。

明電舎安全管理課の林伸行さん(撮影:得能英司)

介護の現場にも浸透

VRの活用は、介護の現場にも浸透している。その現場を取材するため、この6月、千葉県浦安市で開かれた「体験会」に足を運んだ。主催は、高齢者向け住宅の企画・運営などを手掛ける民間企業シルバーウッド(東京都)。体験会には介護関係の職員や医師、会社員など約50人が参加した。

例によって、参加者はヘッドマウントディスプレイを装着している。そしてVR映像に見入った。

認知症患者が見ている世界。それを疑似体験する(撮影:オルタスジャパン)

参加者には何が見えているのだろうか。何を疑似体験しているのだろうか。この体験会で実際に使用されたVR映像を軸に、参加者の「疑似体験」を動画(約2分)にまとめた。そこに現れるのは、そうなった人にしか絶対に知覚できない「認知症患者の世界」である。

動画を見て、あなたは何を感じただろうか。見えていたものが突然、消える。現実には存在しないものが見える。あるいは、現実と似た風景が見えているのに、実際とは少し違う。そうした「認知症患者の現実」の体験をこのVRは可能にした。

認知症患者の立場になりきる「一人称体験」(撮影:オルタスジャパン)

VR体験で「自分ごと」に

体験会に参加した50代の女性は「リアル感がすごかった」と話した。普段は、医療事務の仕事をこなしている。「こういった一人称体験は必要だと思う。(認知症患者になりきって)体験することで、自分ごととして捉えることができる。認知症の方への対応、接し方も変わると思います」

在宅介護支援の仕事に就く50代の男性は、今の時代だからこそVR体験が必要だと感じた、と言う。「核家族化が進む中で、高齢者と接する機会がない人が増えています。それはつまり、認知症の方と接する機会が少なくなっているということ。認知症の方を理解するためにVRを使うなんて、思いもしなかった」

認知症患者の見ている世界を疑似体験した参加者たち。感想などを話し合う(撮影:オルタスジャパン)

「問題は認知症の方ではなく、われわれ」

シルバーウッド代表取締役の下河原忠道さん(46)は、高齢者向けの事業を手掛ける中で強く感じたことがある。それは「認知症があっても大丈夫なんだ、そもそも認知症が問題なのではなく、認知症の人が生きづらい社会の方が問題」だということだ。変わるべきはわれわれである、と。だからこそ、認知症患者への理解がまず必要であり、その一助としてVRの活用を思い立ったという。

シルバーウッド代表取締役の下河原忠道さん(撮影:オルタスジャパン)

厚生労働省の推計によると、認知症患者は2025年に700万人を超える。あと10年もない。

下河原さんは言う。

「(認知症患者に接する機会の多い人が)座学で得た情報を一生懸命整理しても、『認知症の人って記憶が薄れるくらい』という印象しかないと、適切な接し方ができません。それが共感のギャップを生んでいる。認知症患者への偏見も、そこがそもそもの原因かな、と。VRではあるけれど、認知症の方の見えている世界を体験すれば、もう少し想像力を持って接してあげられるのかな、と」

認知症患者が見ている世界をVRで体験する(撮影:オルタスジャパン)

点滴を自分で外してしまう高齢者がいたら

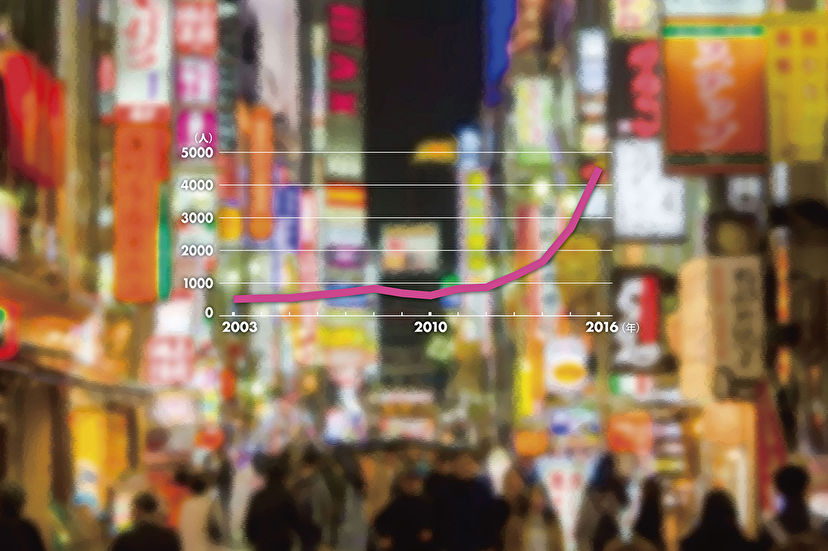

シルバーウッドは各所でこの体験会を開いており、昨年1年間だけで約4千人が参加した。そうした体験会の拡充に加え、新たなVRコンテンツの開発も視野に入れている。特に、看護学生向けに教育用VRを制作してほしいとの要望が多い、という。

シルバーウッド制作のVR映像。視空間の認知力が低下した認知症患者には、こんな風景が見えているという。正面の介護の女性が道路脇で「さあ、行きましょう」と誘う。ところが、実際の段差はわずかなのに、認知症患者はビルの上から飛び降りるような感覚になるという(写真:シルバーウッド提供)

下河原さんは「看護学生が現場を知らずに学校を卒業したら、大変な“戦争状態”の病院に配属されるかもしれない。自分の想像とだいぶ違うわけです」と話す。

構想中の新しいコンテンツは、入院中に点滴の針を自分で外してしまう認知症患者のストーリーだ。既に提供中の映像と同様、多くの認知症患者からの聞き取りなどを通じ、その世界を再現する。映像を認知症患者の1人称でストーリー化するのも、これまでと同様だ。

「どうしても点滴を外してしまう高齢者の気持ちになってもらって、その場合、どうすればいいのかをディスカッションする。そうすれば、これまでとは違う教育になると思うんです」

「体験会」で語る下河原さん(撮影:オルタスジャパン)

「教育分野での可能性が大きい」

医療、産業、介護…。ここで紹介したVRの活用例には、どれも「若手の技能向上に」「普通なら経験できないものを知る」という共通項があった。「教育」と言い換えてもいい。

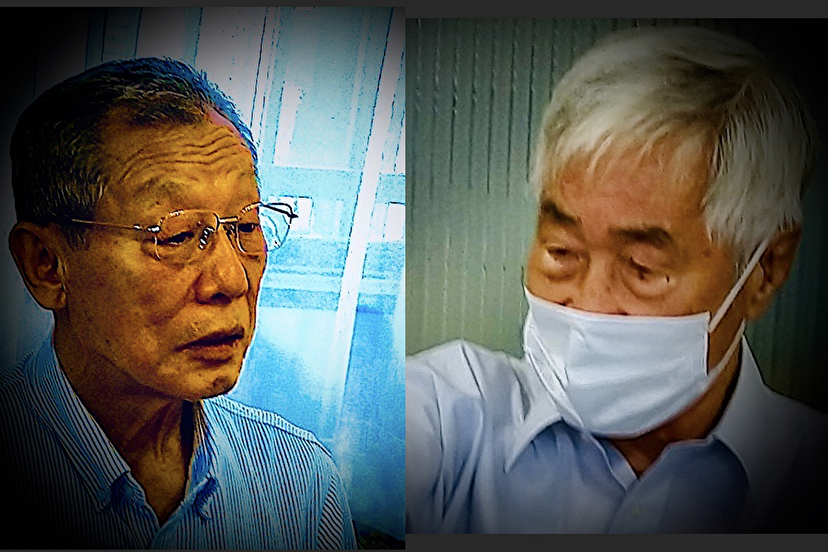

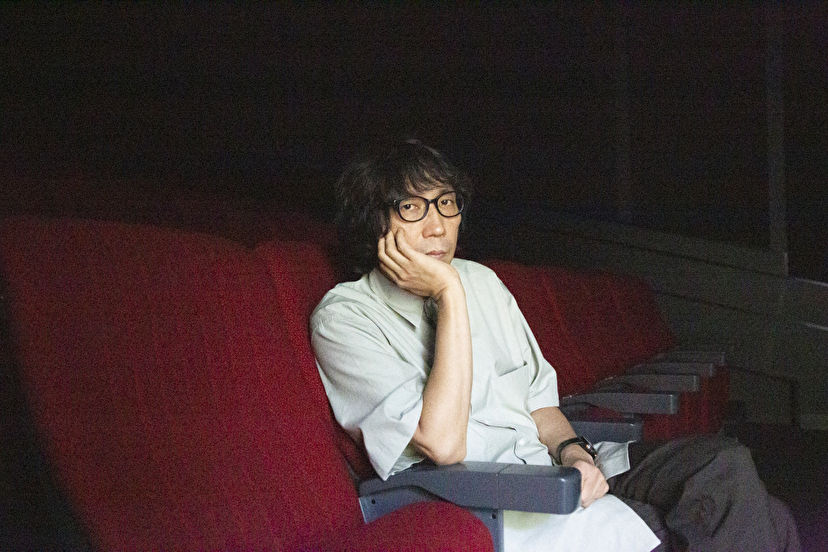

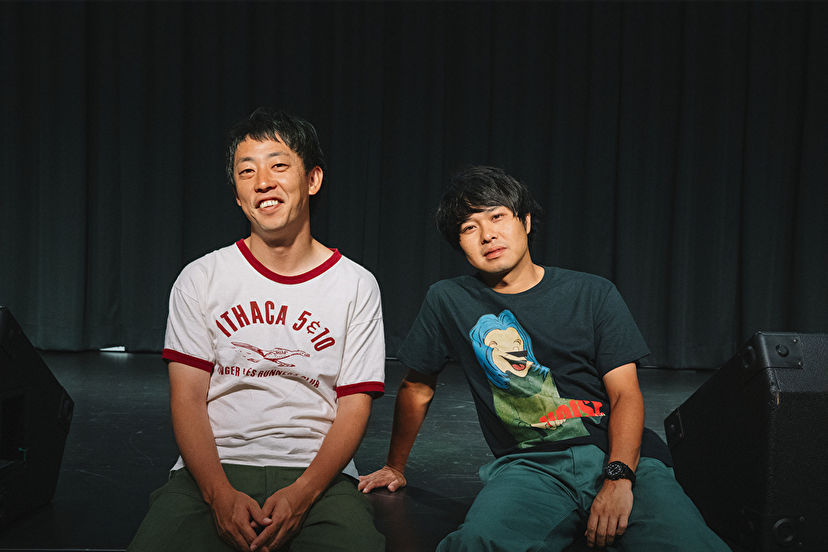

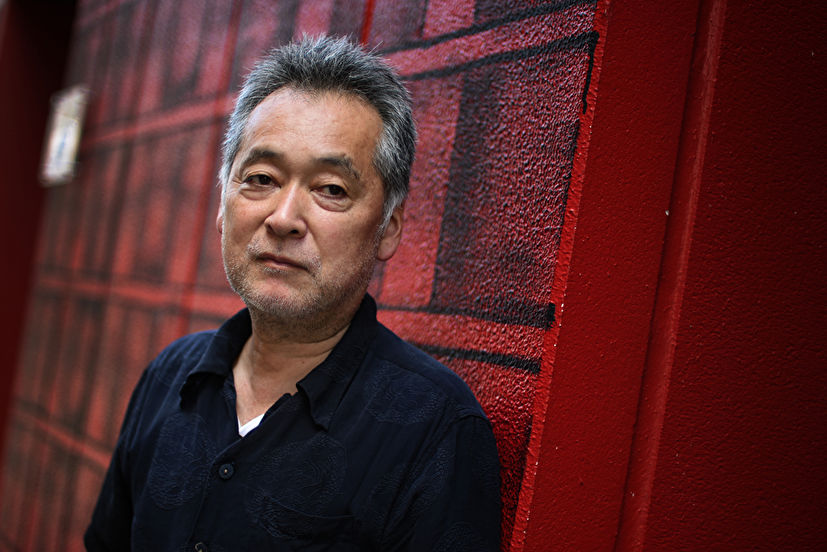

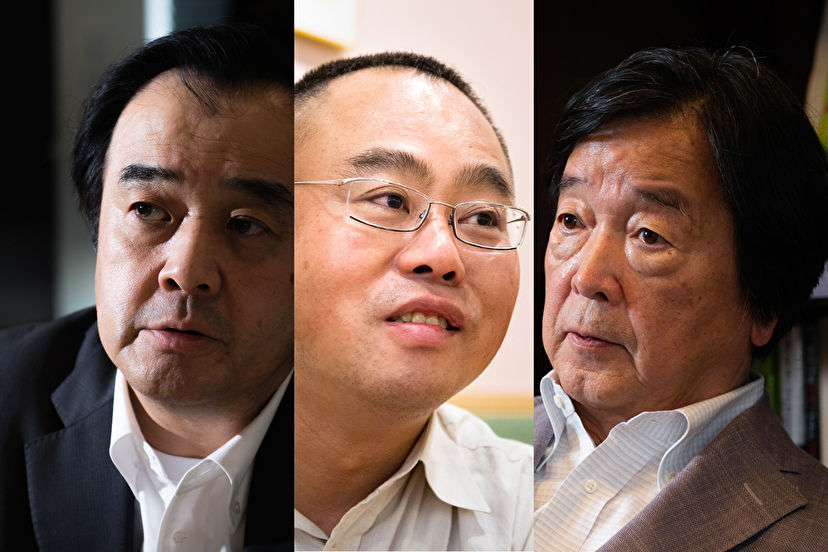

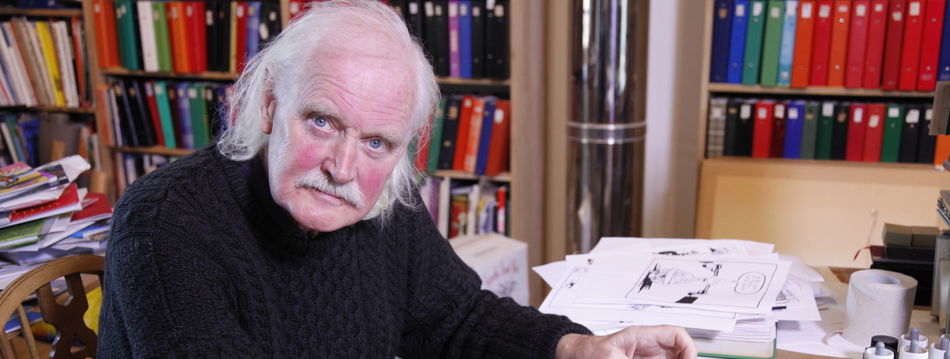

東京大学大学院情報理工学系研究科の教授で、長年、VRの世界を研究している廣瀬通孝さん(63)も、「教育分野での可能性がすごく大きい」と見通している。

東京大学大学院の廣瀬通孝教授(撮影:オルタスジャパン)

「『頭で知る』と『体で知る』は違うんです。教育は今まで、頭で理解することに関しては随分やってきたし、成果も上げてきた。でも、『体で』に関しては『本当に体で理解する』こと以外は、あまり注目してこなかったんですね」

「人の立場になってみる。それが文科系教育の原点と言われています。VRを使えば視点のスイッチングを自由にできます。そういう意味でVRは考えるためのツール。物事を可視化するということも、すごく意味が大きいと思います」

廣瀬教授(撮影:オルタスジャパン)

文中と同じ動画

[制作協力]

オルタスジャパン

[写真]

撮影:峯山導雄、得能英司、オルタスジャパン

提供:杉本真樹医師、シルバーウッド、明電舎