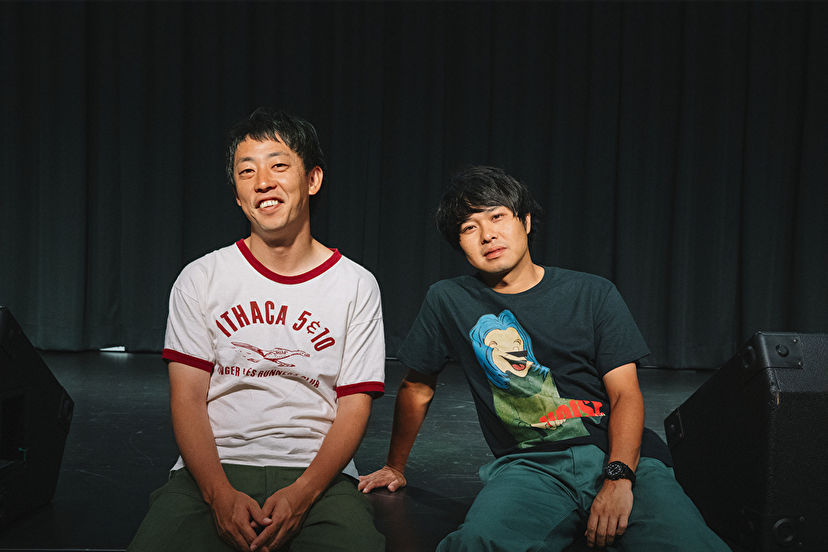

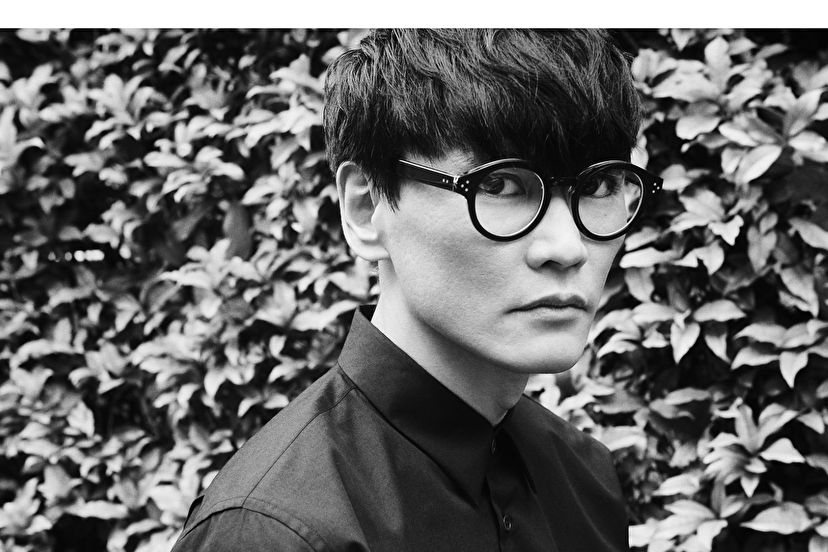

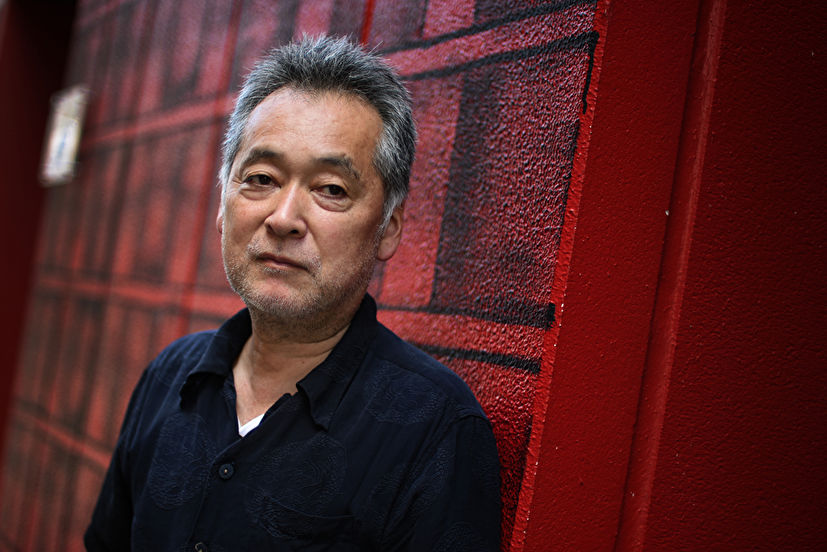

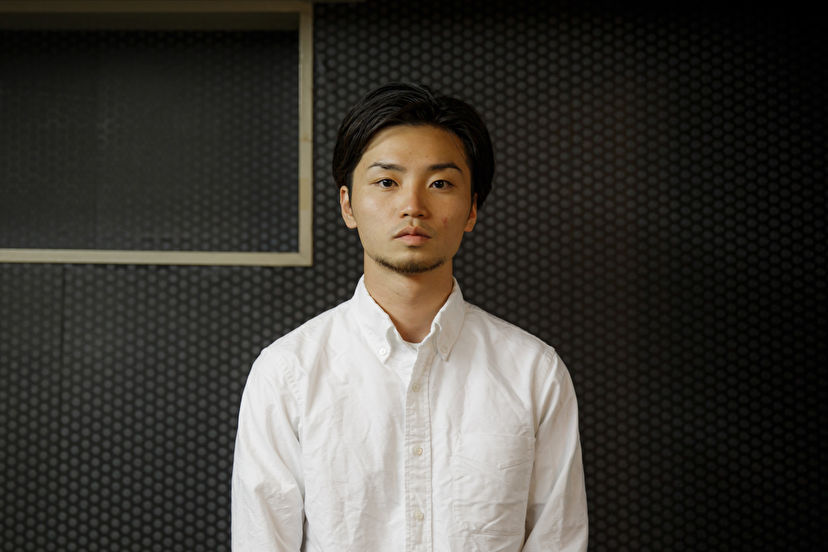

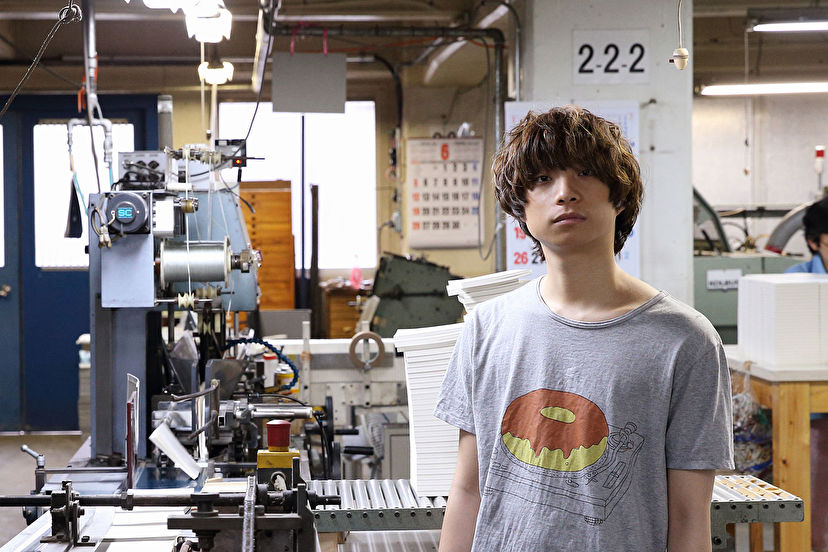

俳優が映画の企画から携わるということは、これまでもあったかもしれない。しかし、自分の家族の実体験をもとにした物語であり、自ら“売り込み”、10年という月日を経て日の目をみた作品は稀だろう。

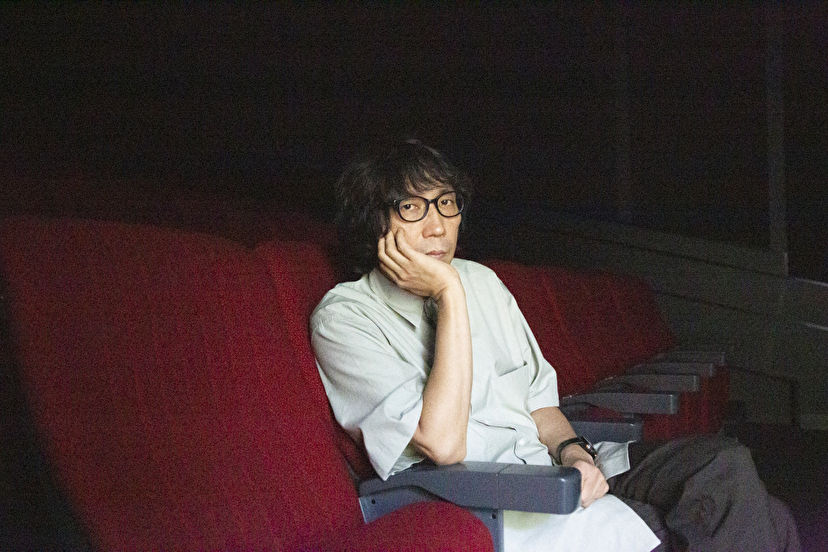

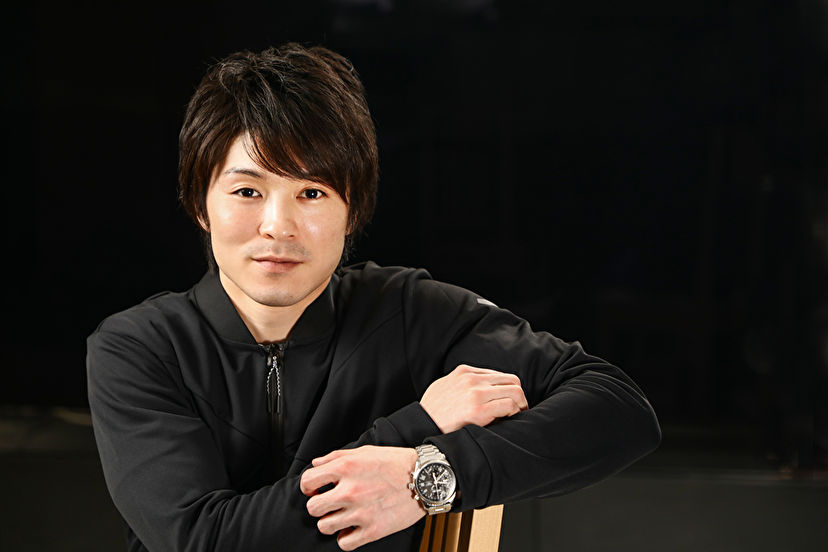

それが公開中の映画『いつまた、君と 〜何日君再来〜』だ。同作を映画化するために自ら売り込んだのが向井理、その人だ。戦後の混乱期を不器用にも明るく駆け抜けた自身の祖父を演じる。10年かかった映画化の理由をこう語る。「戦後を生きた人たちの軌跡を、今を生きる自分たちと地続きの物語として伝えたかった」

演じるだけでは飽き足らない、貪欲かつ“冷めた情熱”を秘めた生き方に迫った。(ライター・宮本恵理子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

撮影:稲垣純也

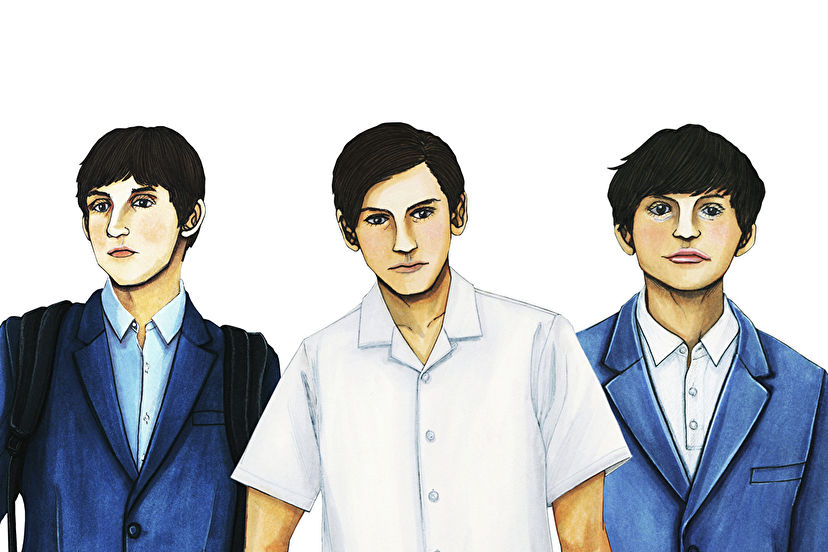

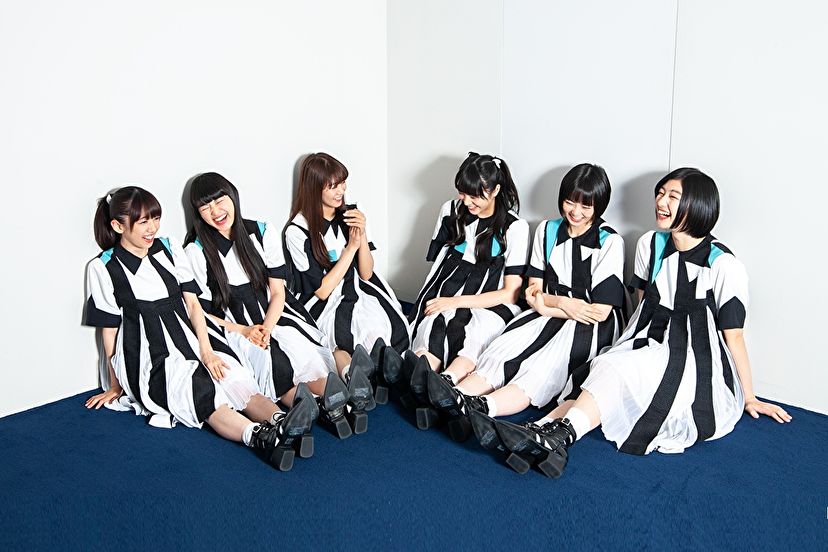

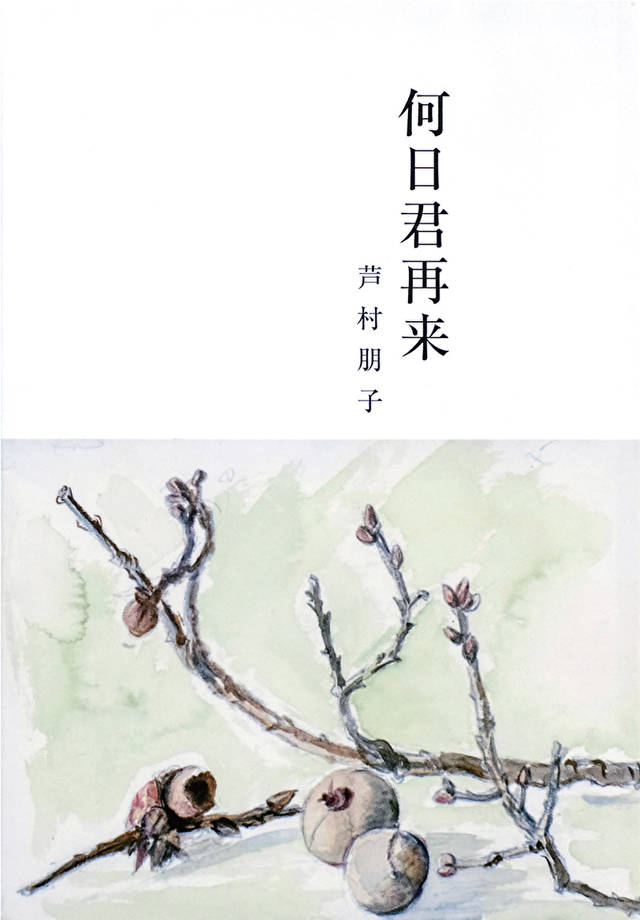

映画『いつまた、君と〜何日君再来〜』のベースにあるのは、戦後の混乱期を駆け抜けた家族の物語である。戦争で財産を失い、事故や天災に見舞われながらも、実直に家族を守ろうとする芦村吾郎(向井理)と、明るく朗らかな愛情で夫と子どもたちを支える妻・朋子(尾野真千子)の物語だ。

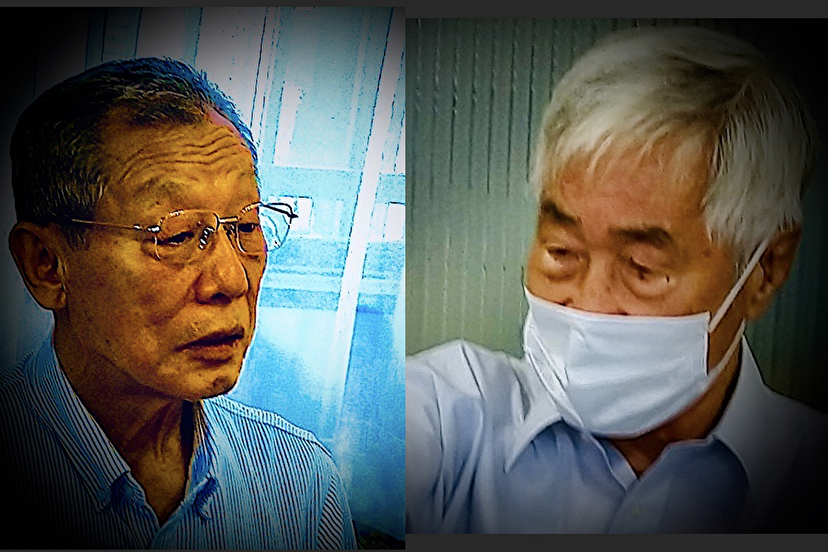

(C)2017「いつまた、君と ~何日君再来~」製作委員会

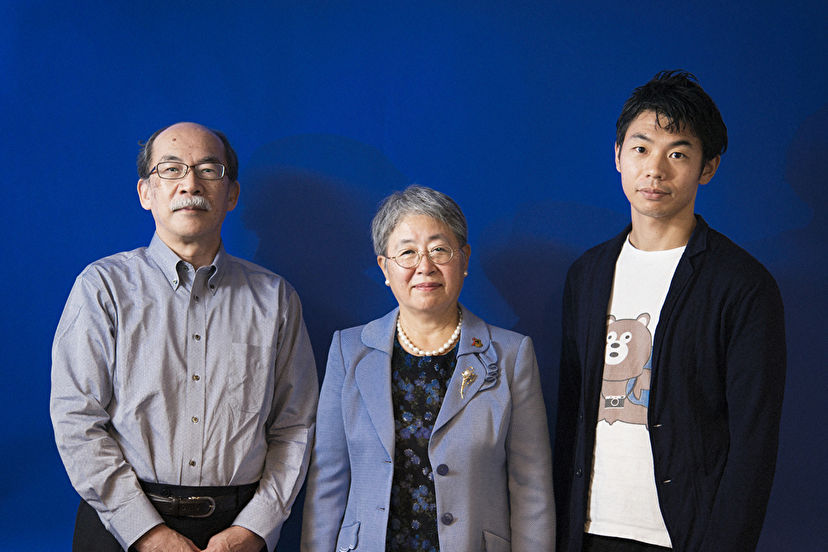

映画では、朋子が残した手記で夫婦の歩んだ軌跡を知る子孫たちの現代生活が織物のように交差しながら描かれる。戦後のシーンでは、波乱に満ちた日常が描かれるが、それがどこにでもある物語であったことを、平穏な生活を送る子孫たちの存在が伝える。実際には、その子孫の一人、朋子の孫にあたるのが、向井理である。

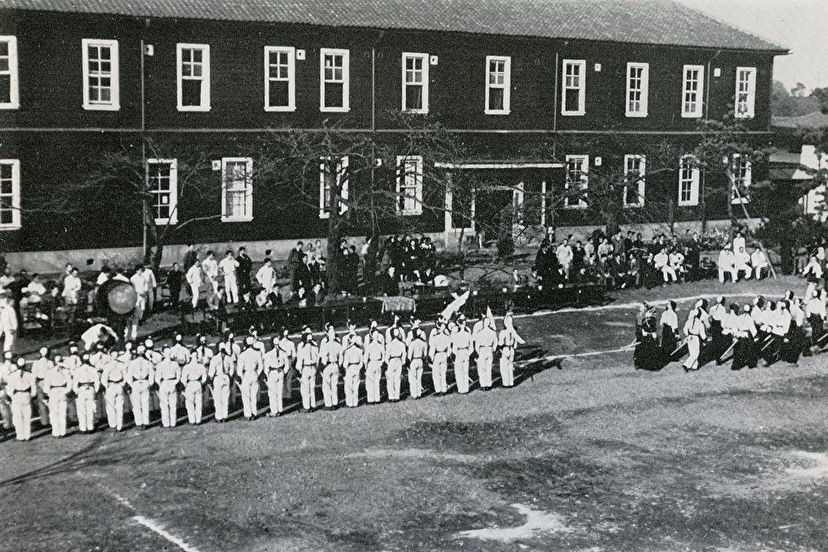

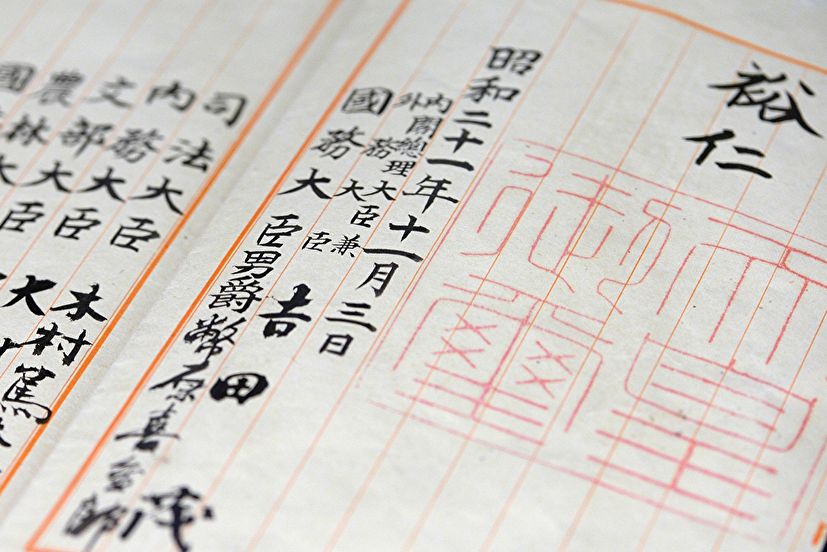

この映画の原案になったのは向井自身が出版した一冊の書籍だ。『何日君再来』と題された本は向井が大学生の頃、祖母の手記を自らまとめ、自費出版したものだ。もともとモノを書くのが好きだった祖母の手記や当時の写真は、缶に無造作に詰め込まれていた。それらを貪るように読んだ向井は「生きた歴史の力を感じた」という。だが、「まさか後々、映画になって、祖父を自分が演じることになるとは」夢にも思わなかったという。

(C)2017「いつまた、君と ~何日君再来~」製作委員会

(C)2017「いつまた、君と ~何日君再来~」製作委員会

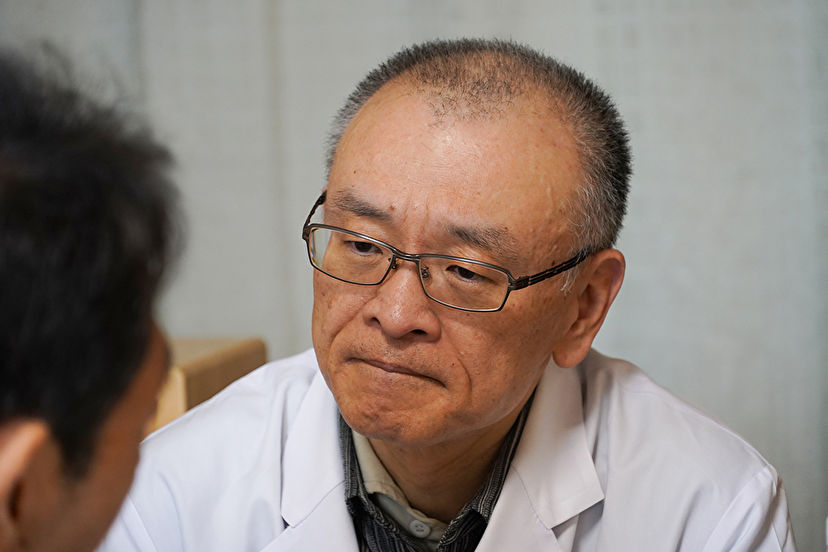

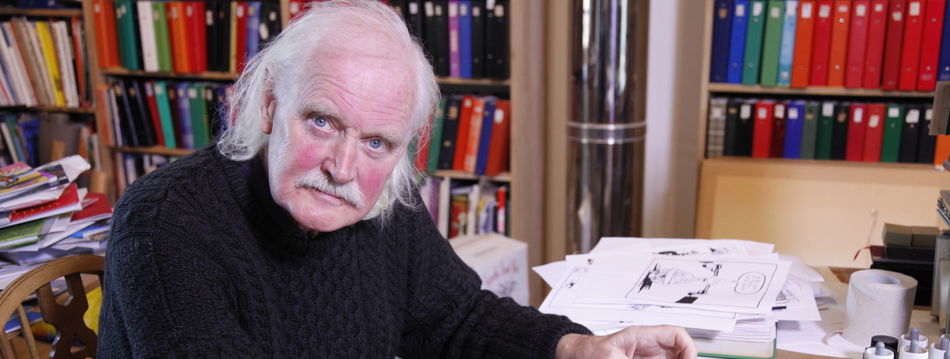

大学卒業後は飲食店に就職し、スカウトがきっかけで芸能界へ。端整なルックスと幅広い演技力が評価され、瞬く間に売れっ子俳優となる。この頃から、“祖母の物語の映画化”という目標が芽生えたという。デビューから4年後の2010年にはNHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』で漫画家・水木しげる役を演じて支持層を広げ、以降は主演級の作品が続いた。多忙な日々が続いたが、『ゲゲゲの女房』の打ち上げの席で、脚本家の山本むつみに祖母の手記を渡し、「いつか書いてください」と伝えたのが7年前。

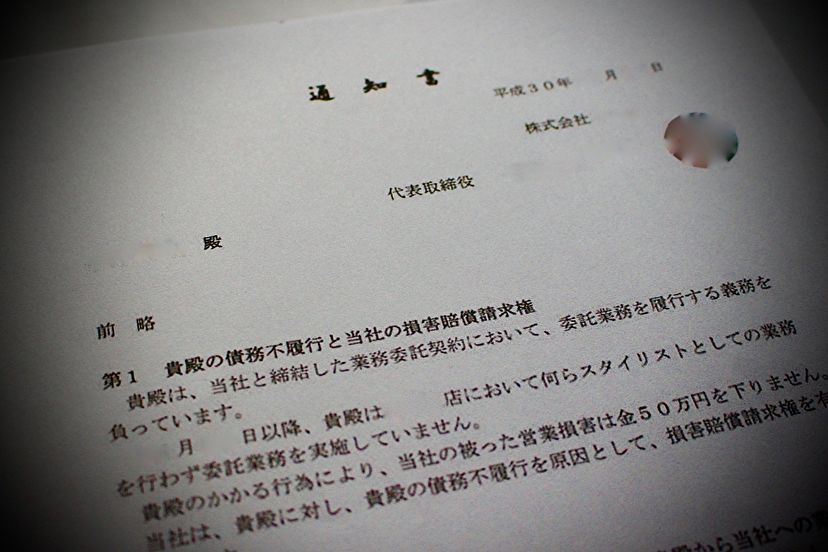

それまでも「興味を持ってくださる方にはとにかく売り込んだ。手記を渡したり、話をしたりするのはタダだし、誰が引っかかってくれるかもわからないじゃないですか。最初に渡したのは確か僕をスカウトした初代マネジャー。いまは違う仕事をしていますが、『実現してよかったね』とメールが来ました」。

撮影:稲垣純也

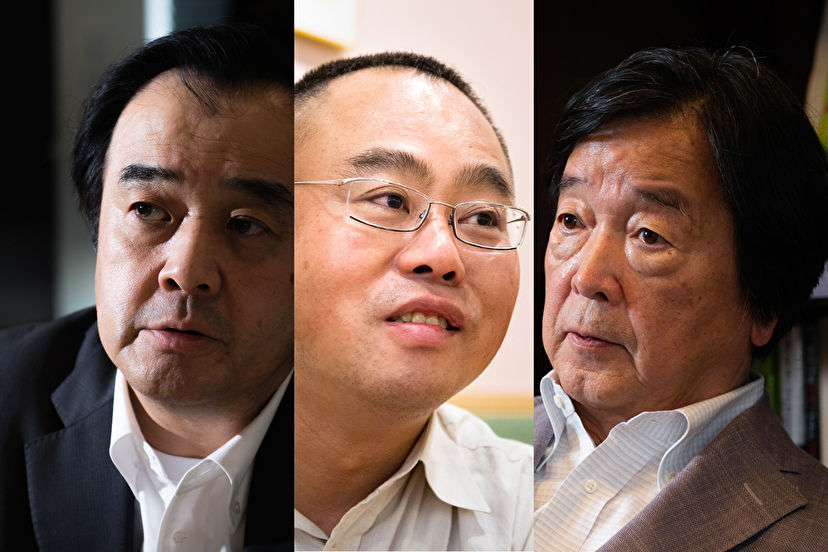

筆者も手記を映画化したいという向井の意思に気づかされたことがあった。3年ほど前、同世代のビジネスパーソンを訪ねて仕事哲学を聞くという対談企画で、クラウドファンディングの事業者を訪ねた時のことだ。

向井は取材後の雑談で「この仕組みは映画の出資を募りたい時にも使えるんですね。こういう方法もあるんだな……」とふと考えるようなしぐさを見せたことがあった。それを伝えると、「そう、あの時もこの企画のことを考えていました」と即答した。それくらい、向井にとって常に頭から離れないほど熱中する対象だったのだろう。それほどのモチベーションの源となったのは何なのか。向井はこう答える。

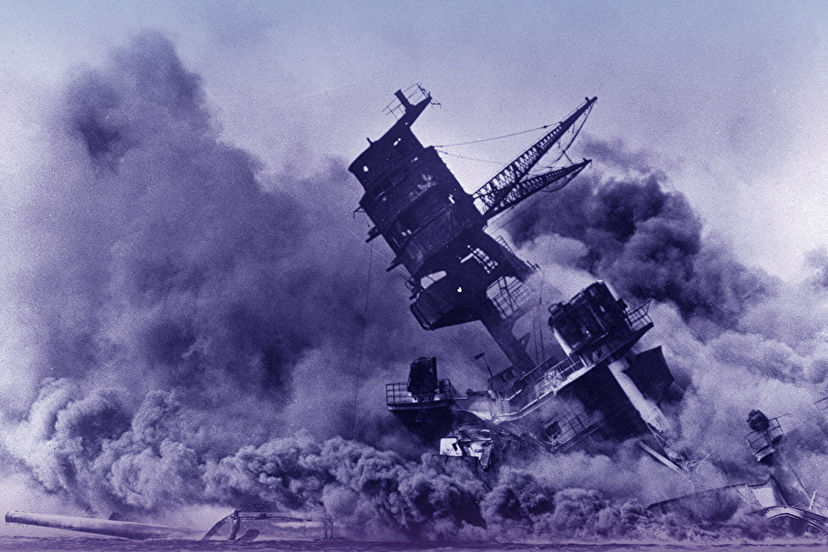

「戦後を描く作品はすでに多くあるけれど、その時代を切り取るだけではどこか教科書の枠を出ない。実感が全然湧かないという歯がゆさが個人的にありました。たまたま僕には祖母の手記という素材があり、少しは話を聞くこともできたけれど、誰もがそういう機会を得られるわけじゃない。もっと現代に生きる人を主軸とした映画を作るべきだという思いは強かった」

自主製作ではなく、商業映画にすることにこだわったのも、より広い層に発信したかったからだ。「僕の家族の物語であることはどうでもよく、大事なのは実話というリアリティー。向井理の企画作品というラベルはむしろ目立たないほうがいいくらいだと思っています。なぜなら僕を嫌いな人にはこの作品は届かなくなってしまうので(笑)。たくさんの方々に見ていただくために、僕の家族の物語であることは聞かれたらそうだと話す程度にしています」

(C)2017「いつまた、君と ~何日君再来~」製作委員会

並々ならぬ思いで売り込みを行う一方、その進め方はあくまで冷静だった。「無謀なひとっ飛びはせずに、やるべきことを冷静に考えて着実にステップを踏んできたつもりです」という。

聞けば聞くほど、その“戦略”は緻密だ。売り込みにあたって、向井はまず作品のセールスポイントである現代パートをいかに効果的に演出するかを自ら立案し、自身が演じられることも含めて提案するようにしていた。製作会社や監督も自ら信頼がおける人物に一人ずつ丁寧に声をかけていった。結果的に製作陣には向井のキャリアを彩ってきた主要なメンバーが顔をそろえる。打ち上げの席で渡した祖母の手記に興味を示した『ゲゲゲの女房』の脚本家・山本むつみの他にも、主演映画『きいろいゾウ』の現場で手記を渡していたプロダクション。さらに監督は映画『ガール』の現場で信頼関係を築いた深川栄洋に決まった。

売り込みをかける懸命さと戦略を立てる冷静さ。本人の言葉を借りれば「最初から『いつか実現させたい夢』ではなく『実現して当然の目標』でした。勢いで熱くなるほど、いい加減な気持ちではなかった」ほどの思いがあったのだ。

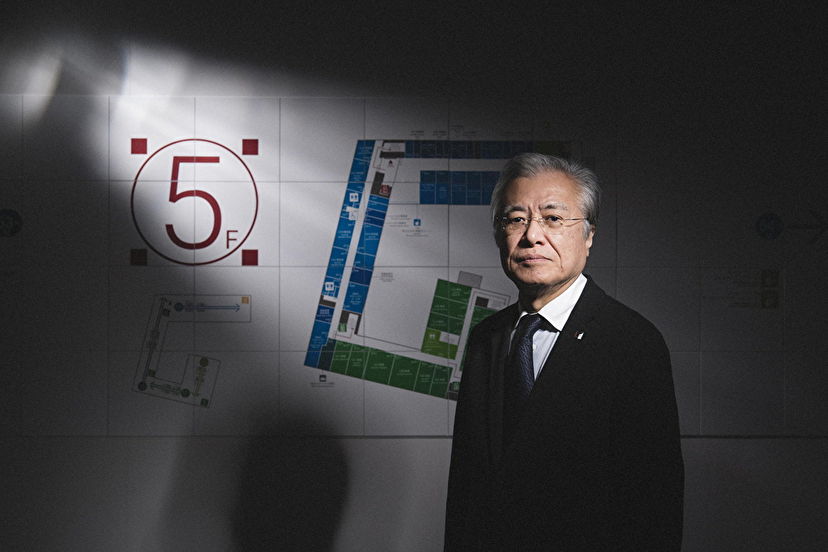

撮影:稲垣純也

「いろいろ経験してきた中でわかってきたこともあって、監督・脚本・プロダクションを信頼できる人に任せられたら、もう大丈夫。そう思って、『あとはキャスティングも含めてすべてお任せします』と伝えました」

構想から10年。振り返れば「信頼できる人と出会うために必要な年数だった」。企画が進む数年の間に、自身は作品中の祖父の実年齢に近づき、父親となった。「私生活に関係なく何でも演じられないと。一方で、タイミングに恵まれたとも感じています」

俳優の役割とは何かと聞くと、一瞬空を見つめ、言葉を丁寧に選んだ。

「こういう作品をやると、やはり僕たちの仕事は、作品を通じて何かを発信する仕事なのだと思います。けれど、言いたいことを全部発してしまうと本業が成り立たなくなる現実もある。分をわきまえるということ。そして、その分を正しく見極めることが大事ですね。一つ、今回の作品の収穫としてつかめたこともあって、向井理というフィルターを通して誰かの存在やその人が伝えたかったメッセージを届けることはできるかもしれないと。自分に託された本来の立ち位置を考えながら、次は何を発信していくべきかを考えていきたいと思います」

撮影:稲垣純也