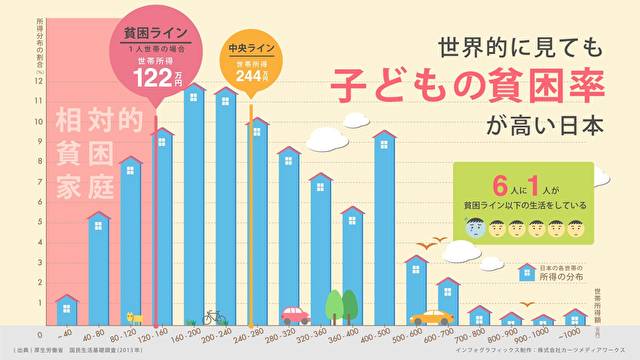

厚生労働省によると、日本における子どもの貧困率は16.3%(2012年)で、6人に1人が貧困状態とされている。一見、身なりからは判別できない現代の貧困は「見えにくい」。しかし、日々の生活に困難を抱えた子どもたちは、多くのことをあきらめざるを得ず、将来の展望を描くことが難しい。子どもの貧困の当事者や支援者、自治体の取り組みなどの現場を歩いた。

(Yahoo!ニュース編集部)

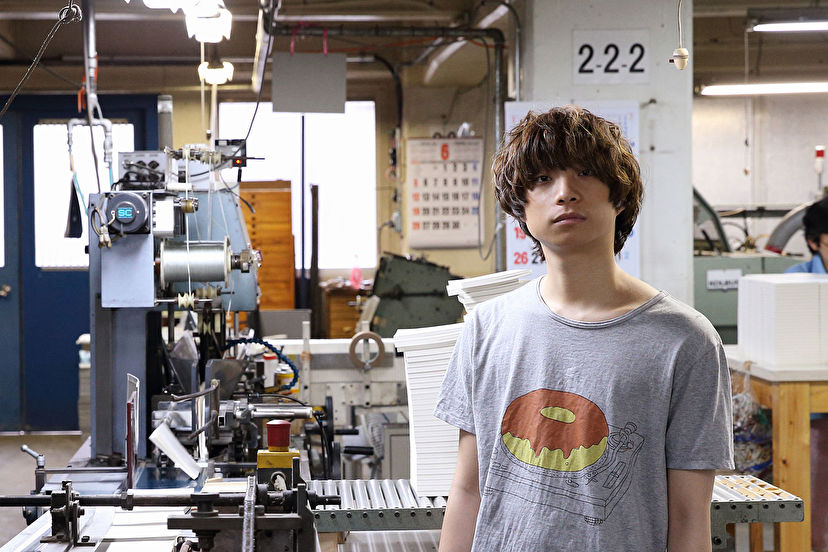

「底なし沼に落ちていくみたいだった」

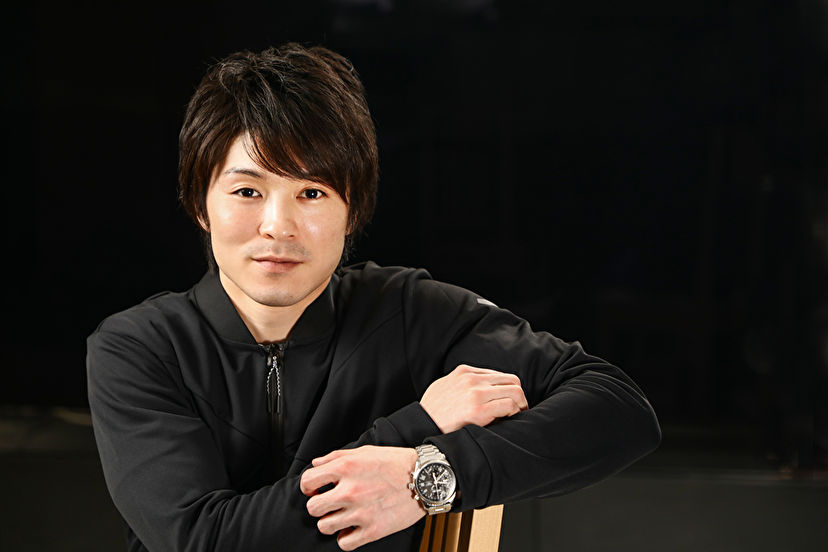

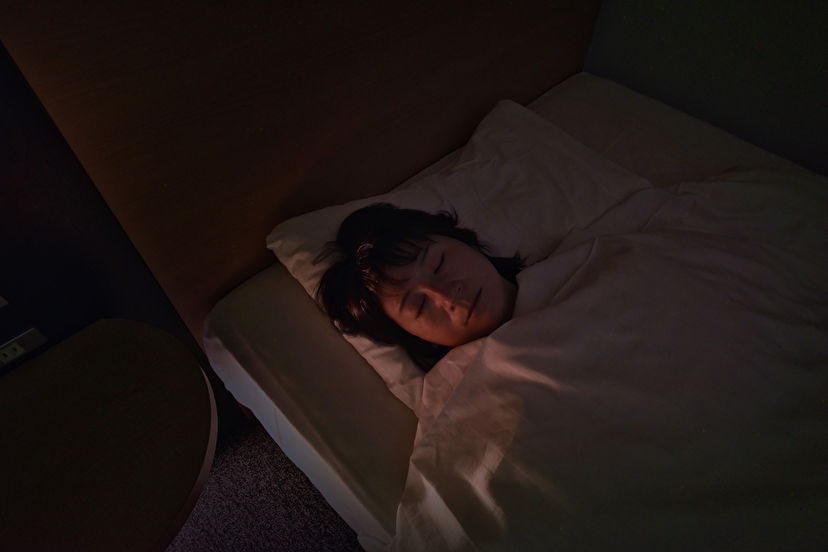

「正直勉強どころじゃなかったですね。自殺してたかもしれない」

都内でシステムエンジニアとして働くツバサさん(仮名 23)は、幼い頃から「お金がない」という言葉をよく聞いて育った。母は病気で働けず、祖父母のわずかな収入が頼りだった。それでも家族は周囲に悟られないよう、新しい服を買い与えた。

これからどうしていいかわからない。「底なし沼に落ちていくみたいだった……」

貧困の「質」が変化した

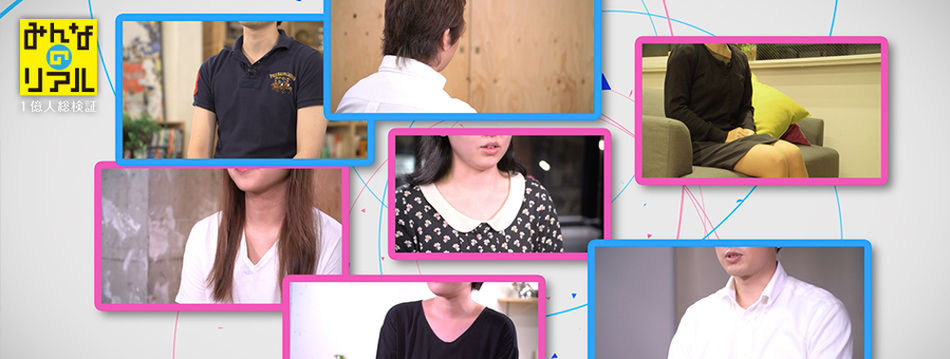

子どもの貧困が悪化する要因の一つに、「周囲に気づかれにくい」という日本ならではの特徴がある。

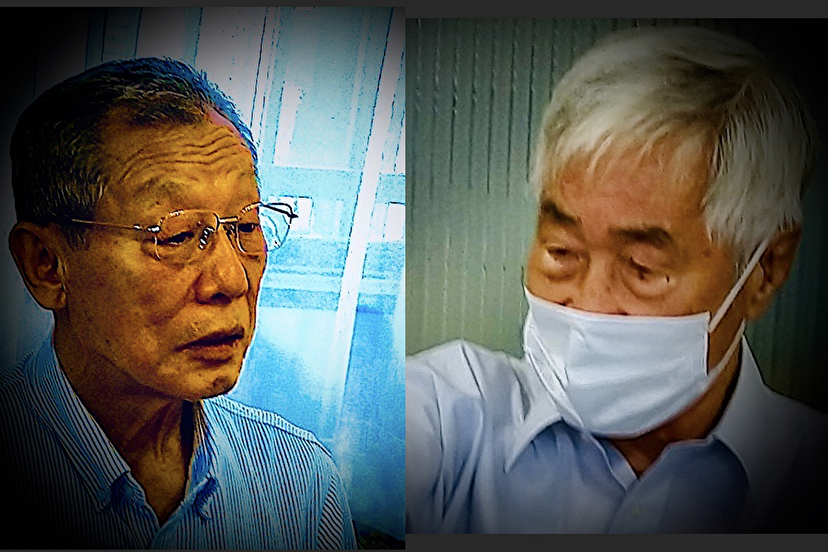

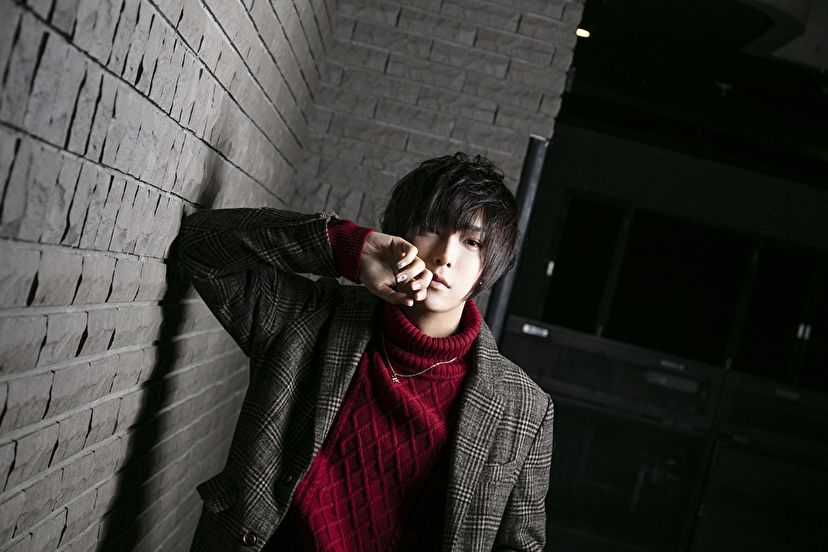

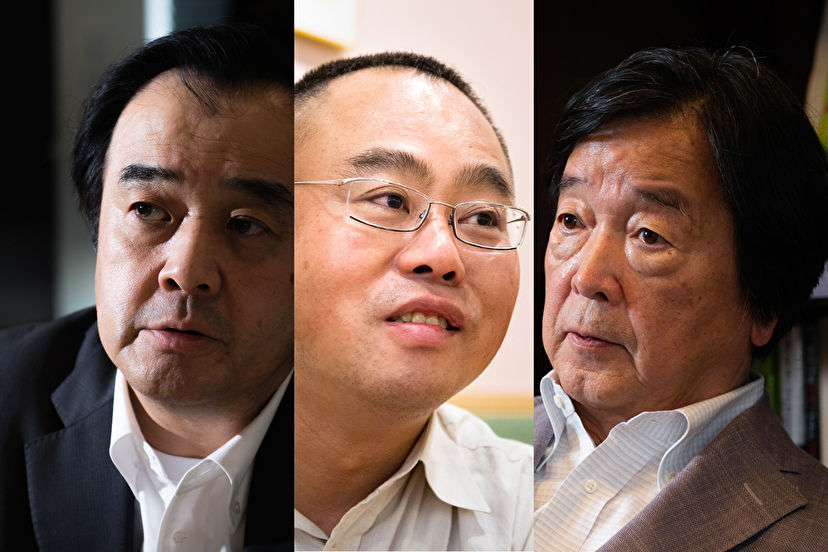

子どもの貧困に詳しい首都大学東京の阿部彩教授は、「見ようと思えば見えるが、その辺を歩いている子どもを見て貧困はないんじゃないかという思いこみが大きいのではないか」と指摘する。

阿部彩教授

一見、貧困状態のように見えなくても、夕食にふりかけご飯しか食べられない、もう小さくなった靴を履き続けている、といったようなことがある。

「見えにくい貧困」が、対策の遅れにもつながっている。こうした現状に、「昔の方が貧乏だった」「今の子は甘えている」といった反論がある。しかし、そうとは言い切れない。

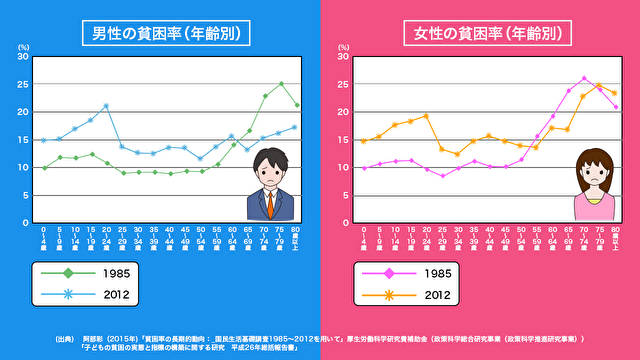

年齢別の貧困率を1985年と2012年のデータで比較すると、1985年の貧困率は若い世代が低く、高齢世代で上昇していた。しかし、2012年では、子ども期が人生の中で顕著に貧困リスクが高くなっている。

(出典)阿部彩(2015年)「貧困率の長期的動向:国民生活基礎調査1985~2012を用いて」厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業))「子どもの貧困の実態と指標の構築に関する研究 平成26年総括報告書」

阿部教授は、「生活水準だけを見れば、昔の方が厳しかったのは確かだが、その頃は、みんなに食べ物がない“平等な貧しさ”だった」と語る。一方、現代の貧困は、自分だけ塾に通えない、自分だけ修学旅行に行けない――全員が同じ土俵で戦っていた昔とは、貧困の「質」が変化したのだ。

貧困は子どもから夢や希望を奪う

「親は仕事で家にいないから、やることは自分でやってって感じで。放置ですね」

愛知県の高校3年生、アイさん(仮名)は母子家庭で育った。

中学生の頃、仕事で忙しい母親は、「勉強しろ」とは言わなかったが、褒めてもくれなかった。頑張っても認めてくれないことで、やりがいもなく寂しかった。勉強が大嫌いになった。

「夢なんてなかった。中卒で働いちゃおうかなって……」

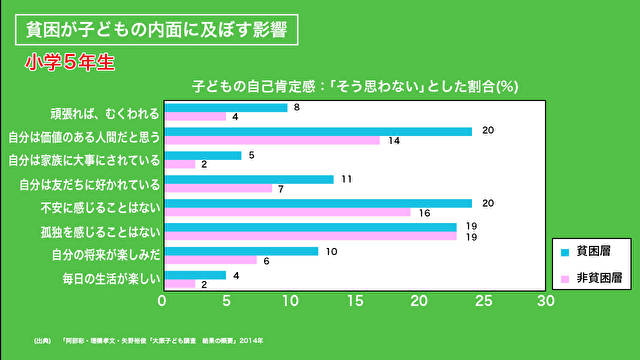

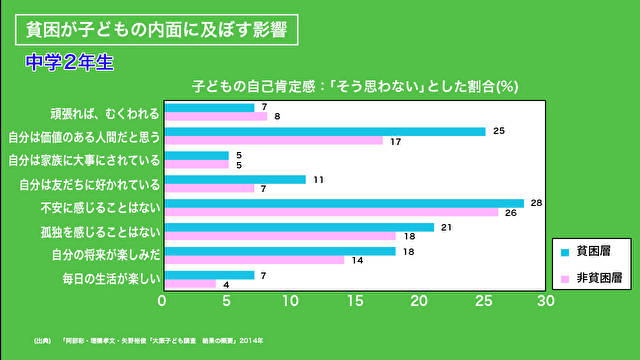

貧困の家庭で育った子どもたちは「自分を価値のない人間」だと思いやすい傾向がある――そんな調査結果が出ている。

(出典)阿部彩・埋橋孝文・矢野裕俊「大阪子ども調査 結果の概要」(2014年)

(出典)阿部彩・埋橋孝文・矢野裕俊「大阪子ども調査 結果の概要」(2014年)

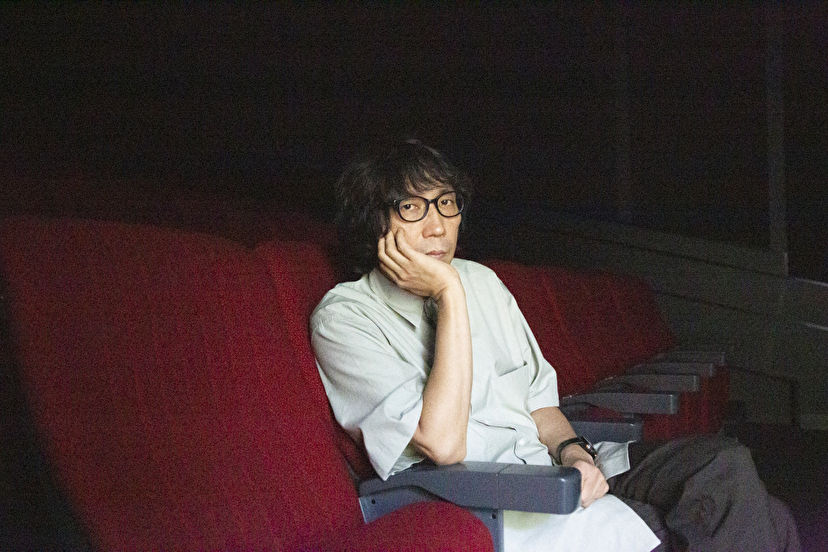

貧困層の子どもたちと向き合ってきた、スクールソーシャルワーカーの幸重忠孝さんは、「自己肯定感」の低下が、子どもの貧困の大きな問題だと指摘する。

スクールソーシャルワーカーの幸重忠孝さん

例えば、貧困状態で電気を止められ、宿題ができなかったとしても、周囲には言いづらい。努力が足りないと思われたまま、本人も気づかないうちにどんどん自信をなくしていく。

「どうせ自分はバカだから、自分が悪いんだと否定する。勉強だけでなく、スポーツなど全てにおいてそういう考えになってしまう」と、幸重さんは説明する。

子どもが安心できる「居場所」づくり

「アイは優しいし、介護士とか向いてるんじゃない?」

友だちのひと言をきっかけに、アイさんは介護の資格が取れる高校に入ろうと勉強を始めた。本当は塾に通いたかったが、家計に余裕はなく、母親には言い出せなかった。

そんなアイさんを救ったのは、無料の学習教室。年齢の近い大学生が勉強を見てくれた。「話を聞いてくれる大人がいた。『すごいね』って、褒められるだけですごく嬉しかった」

アイさんが通ったのは、愛知県半田市の一般社団法人「アンビシャス・ネットワーク」が、委託事業として運営する学習教室だ。

代表理事の田中嵩久さんは、夢を描けない子どもたちを目の当たりにしてきた。「お金や経験など、様々な生きづらさの中で高校に行く理由や勉強を頑張る理由も分からない子どもたちもいる。ただ勉強を教えるだけでなく、心の支えや身近なロールモデルのような側で見守ってくれる伴走者の関わりが必要だ」と語る。

「アンビシャス・ネットワーク」に通う中学3年生のトウヤさんは、ひとり親家庭で育った。「人間関係で悩んで相談した時に、自分のことのように真剣に考え、一緒に悩んでくれたことがとても嬉しかった」

勉強が大嫌いだったという高校3年生のショウタさんは、大学生と将来について話すうちに目指す大学を見つけることができた。「大学生の方々の応援もあったから、頑張れたかなって思います」

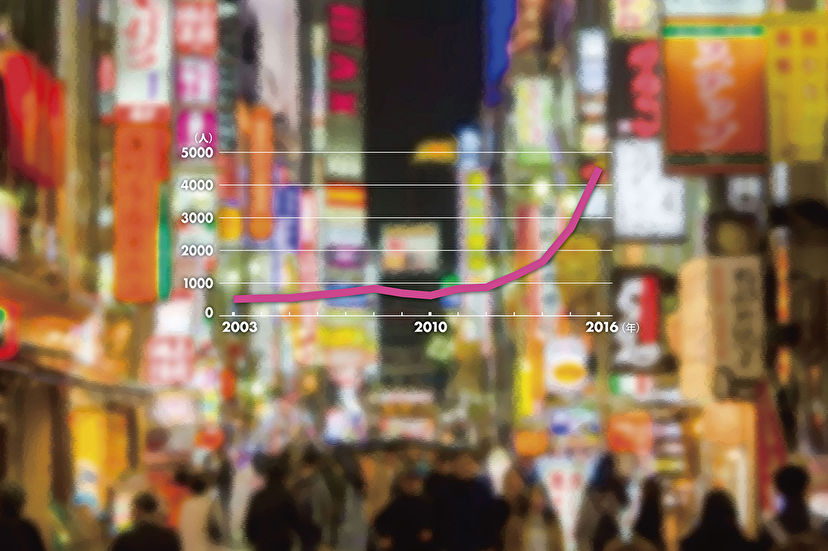

生活保護世帯や、貧困層の子どもたちに無料で学習支援を行う取り組みは、全国で行われている。厚生労働省も、学習支援を実施する自治体への事業費の補助を2009年から開始した。

阿部教授は、このような学習支援を十分に評価した上で、ボランティアの学生が卒業して継続性が保てないこと、活動資金やスタッフの確保、対象となる子どもたちにどうやって参加してもらうか、などを課題に挙げている。

「貧困の現場では、九九ができない中学生がいるような状況がある。ボランティアによる学習支援は素晴らしい取り組みだが、義務教育に対するテコ入れも必要ではないか」と指摘する。

解説「相対的貧困」

貧困には、衣食住もままならず明日生きられるかどうかもわからない「絶対的貧困」と、その国や地域で“当然のこと”とされるレベルの生活が送れない「相対的貧困」の2つがある。厚労省が発表した「子どもの貧困率」は、後者の「相対的貧困」に置かれた子どもの割合を示している。「相対的貧困」を定義すると、世帯の可処分所得(税金などを引いた手取り所得)が、国(地域)全体の中央値の半分以下であること。2人世帯であれば、可処分所得173万円以下が「相対的貧困」状態と見なされる。(2012年度統計)

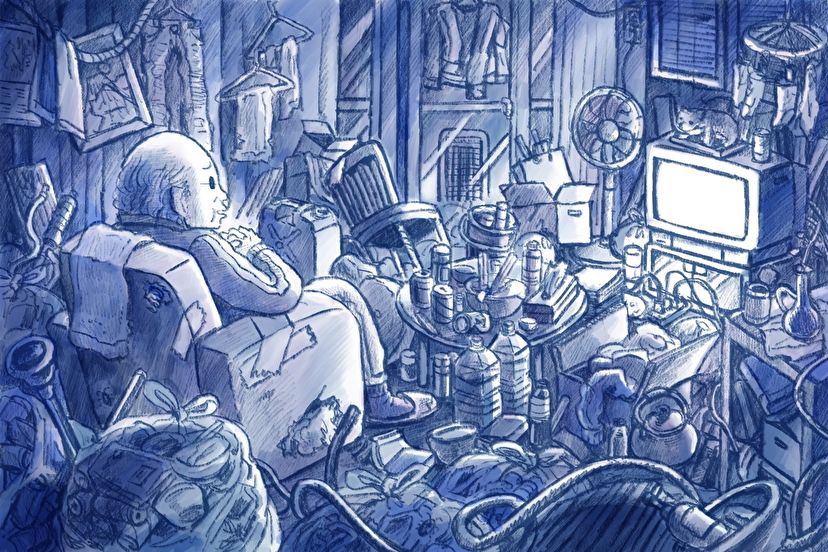

1日1食だったり、家の電気が止まる、電話がない、勉強机がない、いつも同じ服を着ている……などの生活を余儀なくされる。「飢えているわけではないが、日々の生活に困っている」という状況が、「相対的貧困」である。

(出典)厚生労働省「国民生活基礎調査」(2013年)

「子どもの貧困の連鎖を断ちたい」足立区の取り組み

貧困層の子どもは学力が低い傾向にあり、成人した後も低所得になりやすい。親から子へ、世代を超えて受け継がれる「貧困の連鎖」を断ち切ろうと、全庁を挙げて取り組むのが東京都足立区だ。

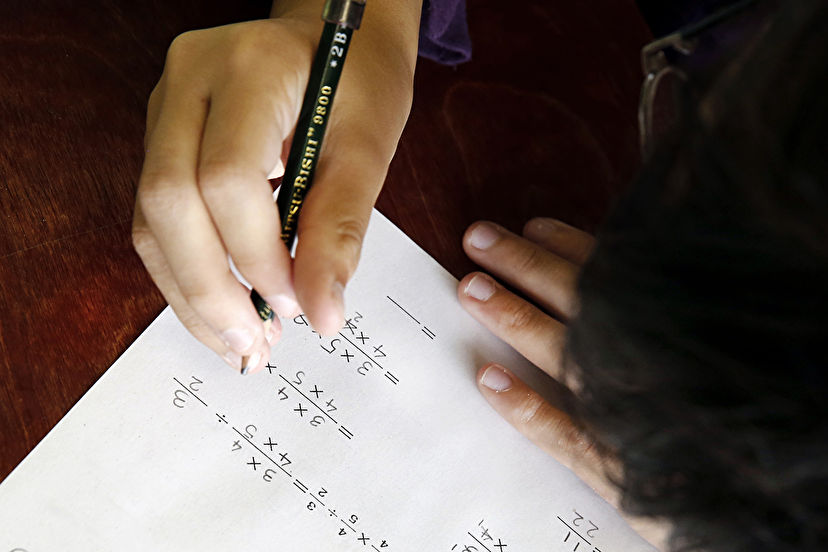

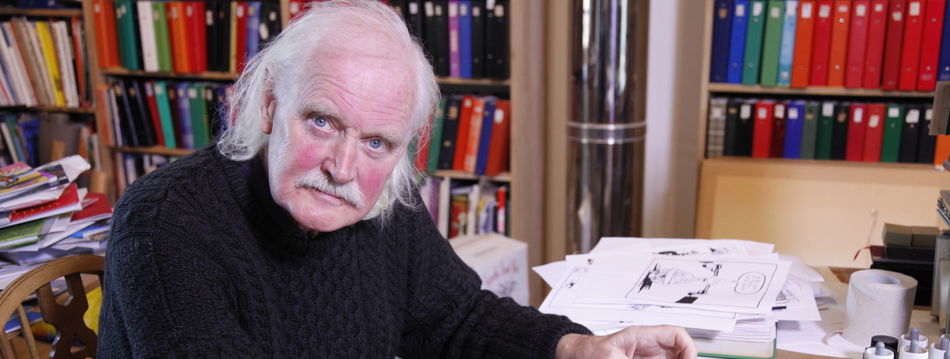

足立区立弘道第一小学校は、団地が立ち並ぶ住宅街の中にある。休み時間、4年生の女の子が廊下に出てきた。教室では、次の算数の授業の準備が始まっている。

待っていたのは杉山瀧子教諭、38年間教壇に立っているベテランだ。担任教師と引き継ぎをした後、女の子とともに別の教室に向かった。

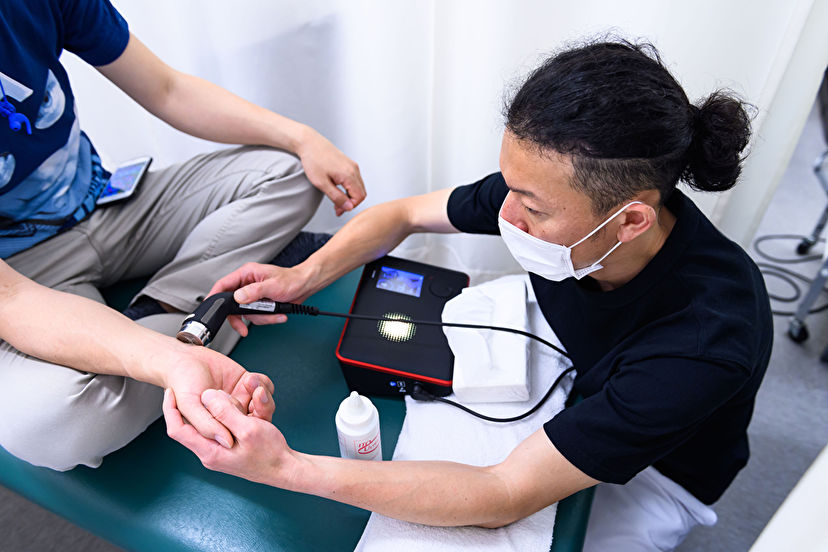

杉山教諭は定年を迎えた後「そだち指導員」として区が採用した。国語や算数でつまずきのある児童に、教員経験のある指導員が、別教室で1対1の授業を行う。「そだち指導」では、クラスで行う授業の内容と、その子のつまずきに応じた指導を行っている。

授業は、雑談から始まった。「土曜日に、友だちとピクニックに行って……」。その日の授業は算数だった。先生は黒板に書いたり、カードを使ったり……、教材もそれぞれの子どもに合わせて工夫されている。

「できなくても、がっかりしなくていいからね」

「じゃあちょっと黒板に書いてみようか」

普段、勉強についていけず、わからないまま進んでいた授業も、ここではふたりきり。わからないところは丁寧に教えてもらうことができる。「あ! これ、わかった!」と声が響く。

授業が終わっても、女の子は「この問題やりたい」と言い、休み時間も勉強を続けた。「1人だけだから先生を独り占めできて嬉しい。最初は算数が嫌いだったけど、解き方がわかったから、おもしろくなった」と笑顔を見せる。

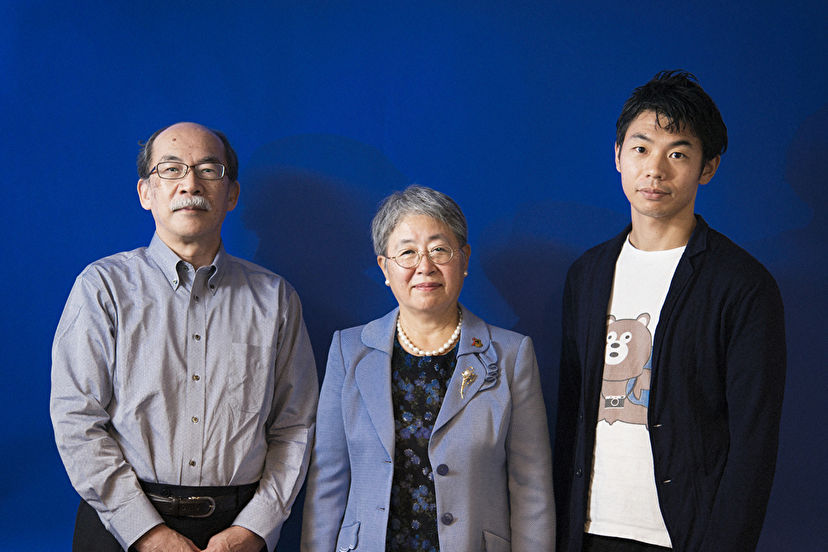

弘道第一小池康之校長(※取材当時)は、「1対1でわからないことをわかるまで、そして、子どもが考えながら取り組めるように指導している。少しずつでも、きちんと身についていくその過程がとても大事」と、「そだち指導」の意義を語る。

小池康之校長(※取材当時)

全ての子どもに、小学校で身につけるべき学力を保証しようという取り組みは、子どもの将来の選択肢を増やし、たくましく生きられる人材に育ってほしい、との思いから生まれた。

当初は保護者から「1人だけ抜き出されると、いじめられるのでは」と不安の声が上がっていた。しかし、「そだち指導」を受けた子どもたちが楽しそうに話す姿を見て、保護者の意識も変わっていったという。

モデルの7校で始まった「そだち指導」は、2015年度より区内の全69の小学校で導入されている。

横断的な連携で「貧困の連鎖」を断つ

足立区は、「治安」「学力」「健康」「経済的困窮」の4つをボトルネック的課題として、重点的に取り組んできた。犯罪発生数は2009年まで4年連続で都内ワースト1位、2013年度の都立高校中退者数は314人で、他区を圧倒するワースト1位だ。就学援助認定率は全国平均の2.4倍(2012年)にのぼる。

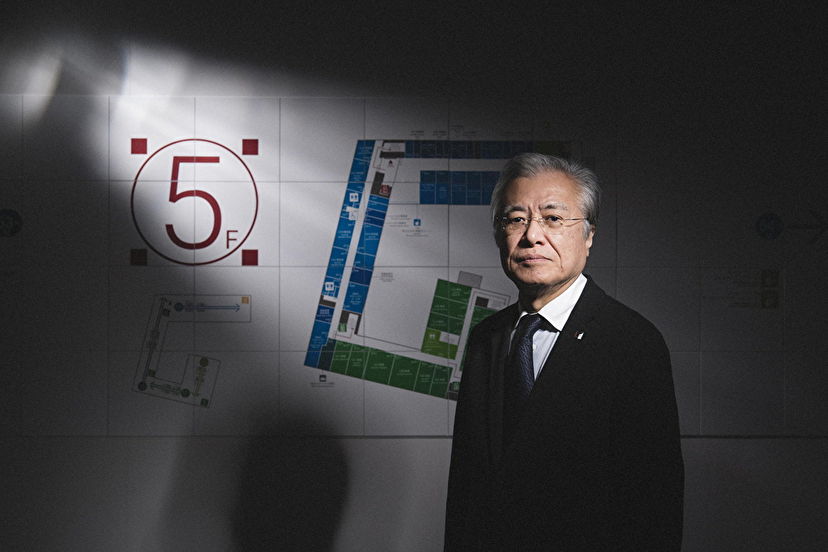

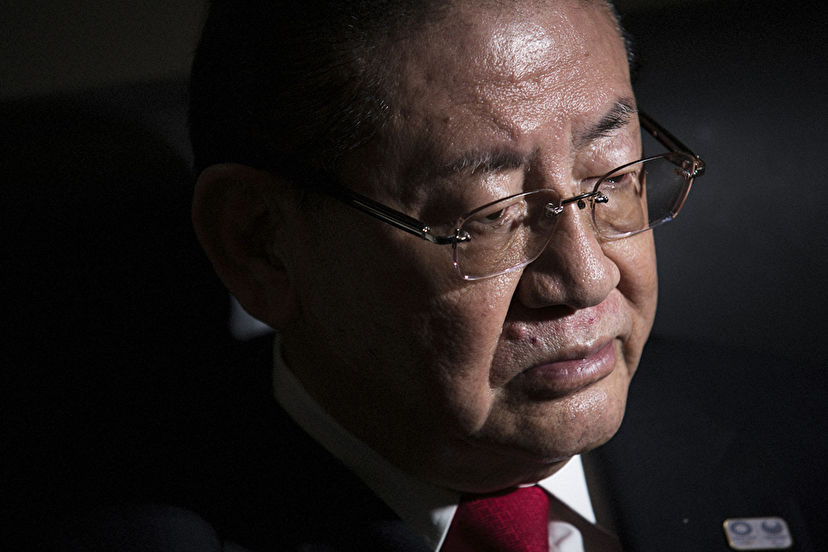

子どもの貧困対策担当部の秋生修一郎部長は、「それぞれの課題が、根っこでつながっているのではないかという意識はあったが、なかなか根本的な原因を見極められなかった。それが『貧困の連鎖』ではないかと気づいた」と語る。

秋生修一郎部長

足立区は2014年に「子どもの貧困対策本部」を立ち上げ、全庁的に取り組みを進めている。2015年10月には「未来へつなぐあだちプロジェクト」(案)を発表。5カ年にわたる実施計画を含め、2016年2月に計画決定した。

大きな柱は「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」の3つ。「予防する・連鎖を断つ」の観点から対策を立て、すべての子どもが在籍する学校を軸に、ライフステージに合わせた長期支援を行う。

具体的な施策として、「そだち指導」を含む全81の事業を明示した他、「基礎学力定着率」や「むし歯有り判定を受けた子どもの割合」など、24の指標を盛り込んだ。

「子どもの貧困は、“見えない貧困”と言われる。子どもを取り巻く生育環境全体が複合的な課題を抱えており、子どもの貧困がどこにつながっているのか、突き止めなければならない」と、秋生部長は訴える。

区は因果関係を見極めるため、子どもの健康状態・生活状況など基礎的な調査を匿名で行い、経過を追うものと定点のものと両方を実施する。

また、役所の相談窓口同士を連携させるため、窓口を訪れた区民ごとに「つなぐシート」という情報共有の書類を作成した。複数の問題を抱えている場合は、横断的に連携して相談者に必要となるサービスや情報を着実に届ける。

さらに、「子どもの貧困」への理解を深めるため、庁内でセミナーを開き、職員の意識改革に時間をかけた。そして、他の部署の既存の事業にも「子どもの貧困」という視点をふまえて取り組むよう指示した。

例えば、保健所による「赤ちゃん訪問」事業では、赤ちゃんがいる家庭を訪問して発育状況を確認するだけでなく、流し台に洗い物がたまっていないか、洋服が散乱していないかなど、養育環境の状況に気づくこともある。それがわかれば「貧困リスクが高い家庭」に、重点的な支援をすることが可能になる。

また、足立区は外部との交流も積極的に行い、NPOと協働で「居場所」と「学習支援」を兼ねた施設を2015年に設置した。

運営しているのは、無料学習教室をひらいて行っているNPO法人キッズドア。代表の渡辺由美子さんは、「自治体と連携することで資金不足を補い、子どもたちへの個別のアプローチが可能になる。支援を本当に必要とする子どもたちに来てもらえるのがメリット」だと語る。

渡辺由美子さん

一橋大学大学院の山田哲也教授(教育社会学)は、こうした足立区の取り組みについて、「一つ一つの施策を『子どもの貧困対策』という柱を掲げて領域横断的につないでいるところが新しい。行政の運用のあり方や組織のあり方を変えればいいわけで、他の自治体も参考にできる」と評価する。

山田哲也教授

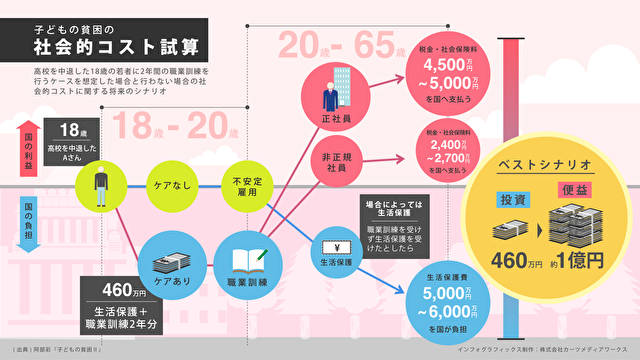

貧困対策は未来への投資か

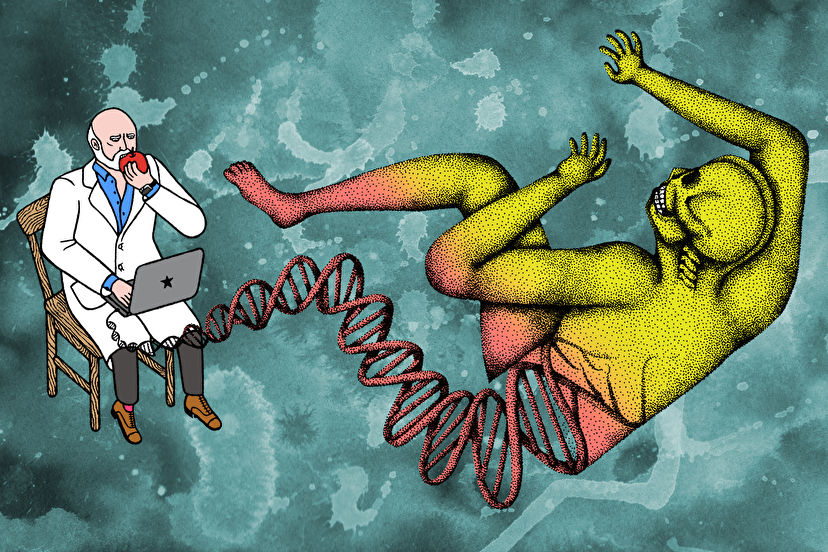

早めの対策を行い、子どもが成長するプロセスで貧困の連鎖が止められれば、彼らは将来の社会の担い手として活躍してくれる。その意味で、子どもの貧困対策には「投資」としての側面もある。

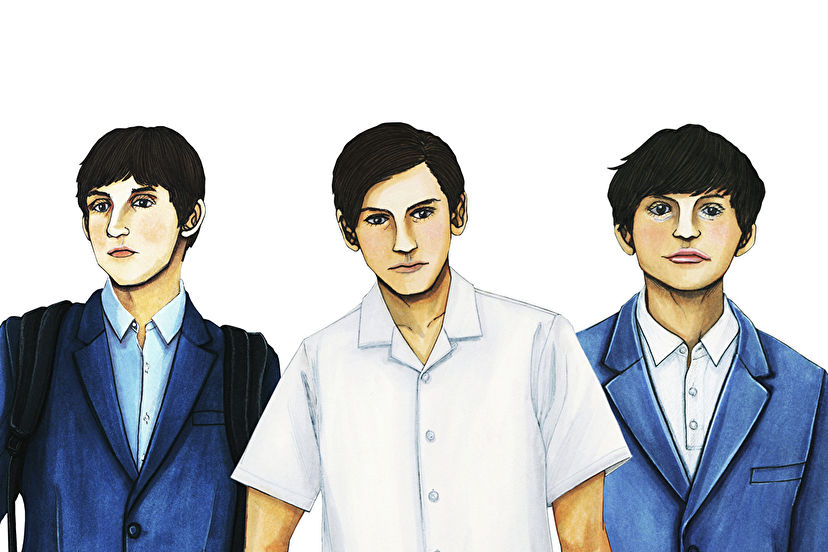

「子どもの貧困」に対して策を取った場合と、取らなかった場合に社会的コストがどれくらい変化するのか、それを示したイラストが以下のもの。首都大学東京の阿部彩教授による試算だ。

(出典)阿部彩「子どもの貧困II」

高校を中退した18歳の若者に、2年間の職業訓練を行って納税者となり65歳まで税金・社会保険料を支払ったケースと、ケアを行わずに65歳まで生活保護費を受け続けたケースだと差し引き1億円近い差が生まれることになる。

「貧困の連鎖」を断ち切る挑戦を続ける足立区には、他の自治体からの視察も多く全国から注目を集めている。秋生部長は「子どもの貧困対策に特効薬はない。時間をかけて問題点を見つけ、解決していかないといけない。少しでもできることから取り組み始めないと、どんどんひどくなっていくだけ」と力を込めた。

解説「貧困の連鎖」

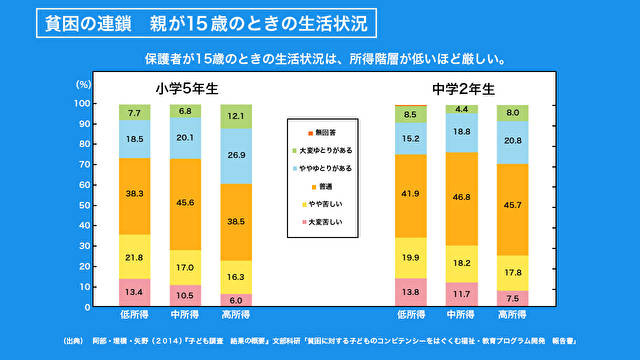

子ども期の貧困が成人後にも影響する可能性が高い。15歳時点での家庭の経済状況が成人となってからの経済状況に関連があるとの報告もある。

(出典)阿部・埋橋・矢野(2014)「大阪子ども調査 結果の概要」文部科研「貧困の子どものコンピテンシーをはぐくむ福祉・教育プログラム開発 報告書」

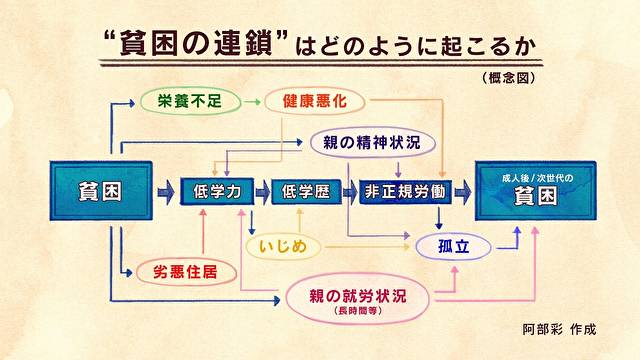

「貧困の連鎖」は、どのようにして起こるのか。下の図のように、子ども期の貧困と、成人後の貧困をつなぐいくつかの要因が、複数の経路を構成する。

一本一本が独立しているのではなく、様々な経路が複雑に絡み合い、影響し合うことで、貧困の連鎖を引き起こす。一本一本が独立しているのではなく、様々な経路が複雑に絡み合い、影響し合うことで、貧困の連鎖を引き起こす。「貧困の連鎖」の経路は一つではなく、対策には複合的な視野が求められる。

働いても働いても……追い詰められるシングルマザー

子どもの貧困の背景には親の貧困がある。特にひとり親世帯の経済的困窮は深刻だ。

「精神的にも体力的にも、いっぱいいっぱいでした」

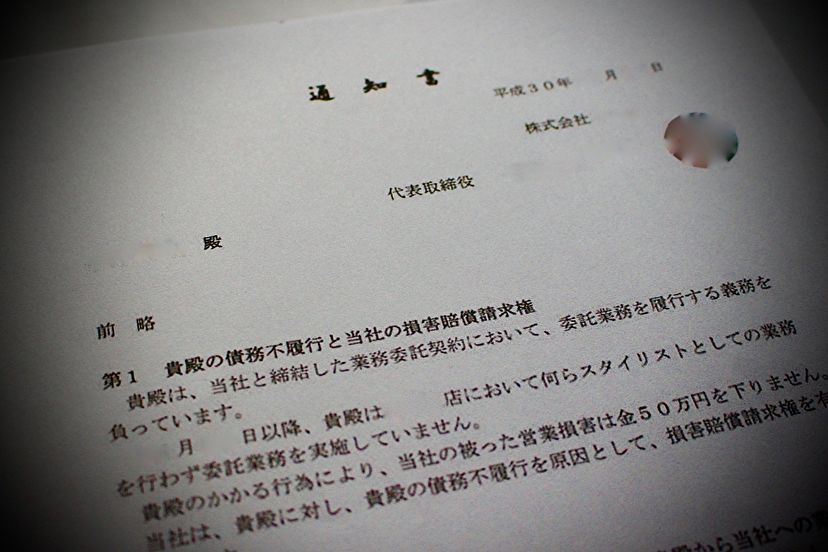

北関東に住む佐藤美由紀さん(仮名)は、介護職で働きながら、高校3年生の娘・沙織さん(仮名)を育てるシングルマザー。養育費はもらっていない。

沙織さんが中学生までの間、美由紀さんは非正規労働で介護施設を掛け持ちし、朝8時半に出勤、帰宅は22時を回ることもあった。当時の手取り収入は児童手当、児童扶養手当などを合わせて、ようやく18万円ほど。

収入を減らさないよう、病気の沙織さんを置いて働きに出たこともある。それが辛かった。

食費を切り詰めても生活費が足りず、カードで現金を借りて、収入があれば返済する。その繰り返しで、貯金にまわすような余裕はなかった。

「姉や友人にも家庭があるし、お金の相談はできなかった……」

シングルマザーの支援を行うNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子さんは、女性の労働環境に原因があると解説する。

赤石千衣子さん

シングルマザーには結婚・出産でいったん仕事を辞めた女性が多く、なかなか正規職員には戻れない。仮に、時給850円のパート職で200万円を稼ぐには、年間2000時間以上の労働が必要となる。しかし、長く働けば子どもと接する時間も短くなる。

「さらに困るのは、進学するときに制服やカバン、靴などをそろえるお金がないこと」(赤石さん)

日本は、家族が負担する教育費の割合が先進国の中でもっとも高い国のひとつ(OECD 2013)。教育費の中で大きな比重を占める「学校外教育費」の支出も大きな負担だ。

美由紀さんは、沙織さんを何とか高校に入学させることができた。しかし、絵を描くことが好きで専門学校への進学を希望していた沙織さんは、高校3年生になると、家の経済状況を思いやり、親に黙って就職に切り替えた。

「好きなことをやらせてあげたかった。でも、その夢を叶えられない……」

美由紀さんはそのことを今も悔やんでいる。

地域で子どもを育てたい……広がる支援の輪

18時になると、豊島区にある民家に子どもたちや大人たちが続々と集まってくる。

「要町あさやけ子ども食堂」。地域の人々が「子どもたちのために」と始めた食堂で、300円で美味しい晩ご飯がおなかいっぱい食べられる。出入りは誰でも自由、子どもが一人で来てもいい。

「何が一番おいしい?」

「きんぴらごぼう!」

近所の人や学生のボランティアが夕方4時頃から集まり始め、ワイワイと料理を作る。食材は、この活動を応援してくれる農家やスーパーなどの寄付で賄われている。

オーナーの山田和夫さんは、「食事を通して、心がリラックスできる場、安心できる場になってほしいし、それが必要とされています。皆さん、滞在時間は1時間をゆうに超えていますよ」と、その意義を語る。

「困難を抱えた子どもたちが安心できる居場所を提供したい」という山田さんの願いはたくさんの子どもたちを救っている。

子ども食堂に助けられたアオイさん

「とにかく自分が悪いと思った。自分を責めるしかなかった」

都内に住むアオイさん(仮名)は中学1年生。小さいころに父親を亡くし、母親のサトミさん(仮名)に育てられた。

非正規で看護助手をしていたサトミさんは、友人関係で傷ついた娘が不登校になったことで仕事を休んだ。給料が減り、家賃や光熱費が払えない。食料が底をついて、10日間おにぎりだけで過ごさざるをえないこともあった。

サトミさん親子は生活が厳しくなっていく中で、追い詰められ、孤立していった。「娘はいつも私と一緒にいないと不安になる状態でした。私自身も不安定になり、2人で息を潜めて、土の冷たくて真っ暗な中に生活していたイメージでした」

「このままではいけない」と思ったサトミさんは、娘を連れて、助けてくれる団体を探し回り、「子ども食堂」の存在を知った。

紹介してくれたのは、親身になって相談にのってくれていたNPO 法人「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」の栗林知絵子さん。子どもたちが自由に遊べるプレーパークや、無料の学習塾を開いている。

栗林さんに何度も誘われ、勇気を振り絞ってアオイさんは「子ども食堂」を訪ねた。すると、その温かい雰囲気がすぐに気に入ったという。

「とっても素敵な雰囲気のお家で、まるでトトロの家みたい。みんなで一緒にご飯を食べるだけでも、こんなに温かな気持ちになるんだなって感じました。心が本当に温かかった。私の“居場所”でした」

「ただのおせっかいです」と言う栗林さん。子どもの居場所が学校と家だけになっている今、親でも友達でも先生でもない、“斜めの関係”のつながりが希薄になっていることを案じている。

「地域で子どもを育てるというのは、大人がいろんな価値観で、地域の子どもたちと関わることだと思います」(栗林さん)

「おなかいっぱい」を届けたい……“食”を通じてつながる企業

「子どもの貧困」に対し、企業にもできることはある。その一つがフードバンクだ。

フードバンクでは、スーパーや食品メーカーなどから、まだ食べられるのに捨てられる食料品を引き取り、経済的に困窮する人や児童養護施設などに届けている。いわば「食のセーフティネット」だ。

「セカンドハーベスト・ジャパン」は、日本初のフードバンク。

2014年に提供した合計食数は、407万7941食。市区町村の生活相談窓口やボランティア団体に相談した人が紹介され、その家庭への支援が始まる。直接相談に訪れた人に食料を手渡すことも行っている。

提供写真

セカンドハーベスト・ジャパンの芝田雄司さんは、「私たちも企業側も受け取る側も、対等な関係を大事にしている」と話す。

企業が食品を廃棄するにもコストがかかる。そうした食品ロス問題と、貧困問題に悩む両者をつなぐことで、一緒に解決に向かうことができ、どちらにも喜ばれる。

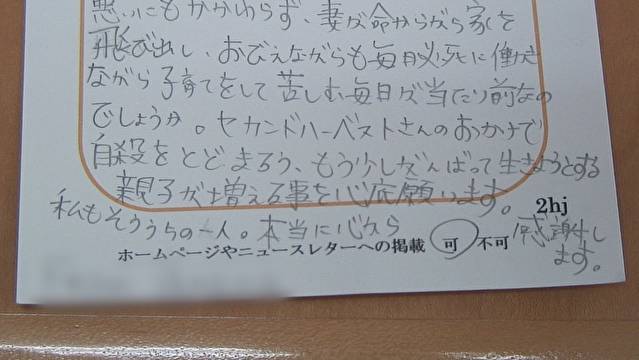

支援を受けた人からは、お礼の手紙が届くという。「息子と2人暮らしのシングルマザーです。3歳になった息子と歓声をあげながらダンボールの中身を確認しました。生活は苦しいですが、心温かい団体が存在していてくれるだけでとても気持ちが励まされます」「セカンドハーベストさんのおかげで、自殺を思いとどまろう、もう少しがんばって生きようとする親子が増えることを願います。私もそのうちの一人。本当に心から感謝します」

発足した2002年に、たった2社だった協力企業が、今では1000社以上に増えた。その中の1社、スーパーマーケットチェーンの西友の担当者は、「社員の『もったいない』という小さな声から始めたこと。まだ食べられる食品を有効活用していただき、嬉しい」と話す。

「長い時間をかけた取り組みが必要」

子どもの貧困に取り組んできた足立区子どもの貧困対策担当部の秋生部長は、「子どもの貧困に特効薬はない。個別の事情に寄り添った細やかな対応と、長い時間をかけた取り組みが必要だ」と訴える。子どもの貧困に詳しい首都大学東京の阿部彩教授は、「生活支援や経済的支援はもとより、子どもを持つ世帯の雇用状況の改善策が必要だ」と国への労働対策を求めている。

政府は、子どもの貧困対策法の制定、児童扶養手当の増額など、問題解決に動き始めた。企業、NPO など民間による草の根運動も広がりつつある。

それでもなお、「子どもの貧困」問題の根本的な解決への道筋は、まだ見えていない。子どもが次代を担う時、どんな状況が望ましいのか――私たちは今、日本の未来をどうデザインするか問われている。

※学年、肩書は取材時のものです。

[制作協力]ヌーベルメディア