「僕がやっていることは、マーケティングとは真逆のことです」

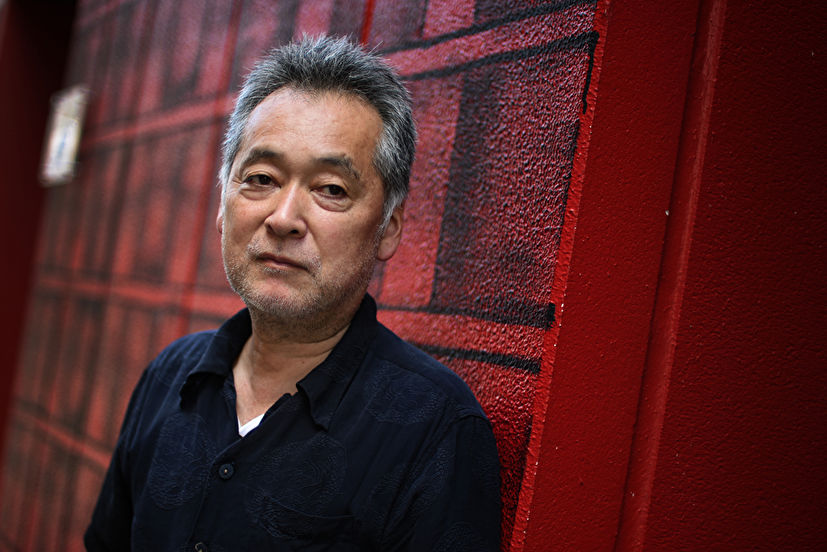

「君の名は。」「怒り」「何者」――。2016年、立て続けに話題作を手がけた映画プロデューサーがいる。川村元気、37歳。「君の名は。」の興行収入が200億円を超えた。11月に上梓した小説『四月になれば彼女は』も発売1カ月足らずで10万部を突破。だが川村は、「はじめから勝算があったわけではない」と言う。川村が考える「ヒットの構造」とは。

(ライター・柴那典/Yahoo!ニュース編集部)

「大根監督には悪魔と呼ばれた」

——2016年は、映画プロデューサーとして「君の名は。」「怒り」「何者」という3本の映画を手がけ、川村さんの小説『世界から猫が消えたなら』を原作とした映画も公開されました。それだけでもお忙しいのに、さらに3作目の小説『四月になれば彼女は』を上梓された。一体いつ書いているのだ、と思いました。

映画「君の名は。」「怒り」「何者」はほぼ並行して製作していて、「世界から猫が消えたなら」も原作者として深く関わっていました。さらに「四月になれば彼女は」は週刊連載として書いていたので、文字通り寝る間もないような1年でした。

——映画プロデューサーとしてはどんな仕事をされるんですか。

プロデューサーと名乗るのがはばかられるくらい、僕のやり方は偏っていると思います。予算を決めたこともないし、現場を管理することもできません。プロデューサーがやらなくてはいけない肝心の仕事が抜け落ちています。

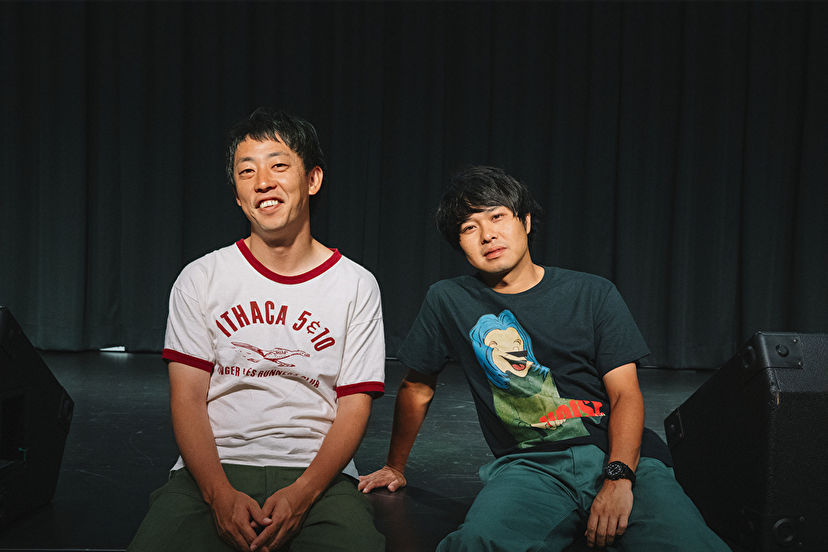

では何をしているかというと、「企画」です。例えば「君の名は。」では、新海誠監督と長編映画を作ろうと決めて、一緒に脚本を作っていきます。「キャスティングどうしようか、神木隆之介くんと上白石萌音(かみしらいし・もね)さんにしよう」、「音楽はどうしようかな、RADWIMPSにしようか」というように、クリエイティブの組み立てを監督と一緒に行います。

——人と人を結びつけるということが大きな割合を占めている。

そうですね。ただ、それは、「自分と監督が見たい映画」に近づけるための人選なんです。『何者』という原作に中田ヤスタカの音楽が組み合わさるとおもしろいんじゃないかとか、『バクマン。』にサカナクションが……という組み合わせを考える。

川村は2001年に東宝に入社。大阪の劇場に配属され、もぎりや劇場の営業をしていたが、企画の社内公募をきっかけにプロデューサー職へ。2005年、26歳で映画「電車男」を企画・プロデュース。2010年から11年にかけて、「告白」(中島哲也監督)、「悪人」(李相日監督)、「モテキ」(大根仁監督)が続けざまに公開。作家としてデビューしたのはその後、2012年10月だった。

——映画というたくさんの人が関わるものを手がける一方で、小説を書くというひとりの作業に取り組んだ理由は?

そうですね、2010年にさかのぼりますが、この年は僕にとって大きな年でした。「告白」と「悪人」を同時に作り、「モテキ」の企画も並行して進めていました。プロデューサーとして自分の「作家性」みたいなものを映画の中に入れ込むということをかなり強烈にやっていた時期でした。だから、中島監督とケンカもしたし、大根さんには悪魔と呼ばれたし。そこで一度燃え尽きてしまったんです。「このままでは、どうやって映画を作ったらいいかわからなくなる」と思いました。

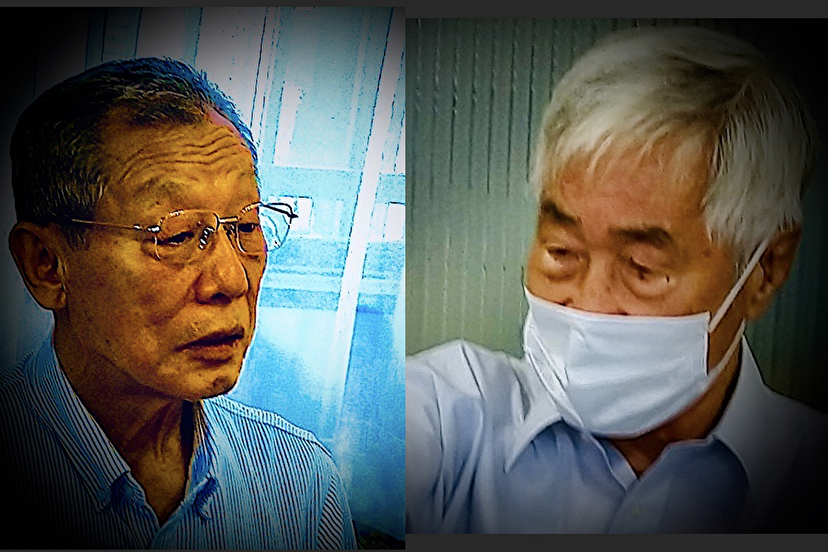

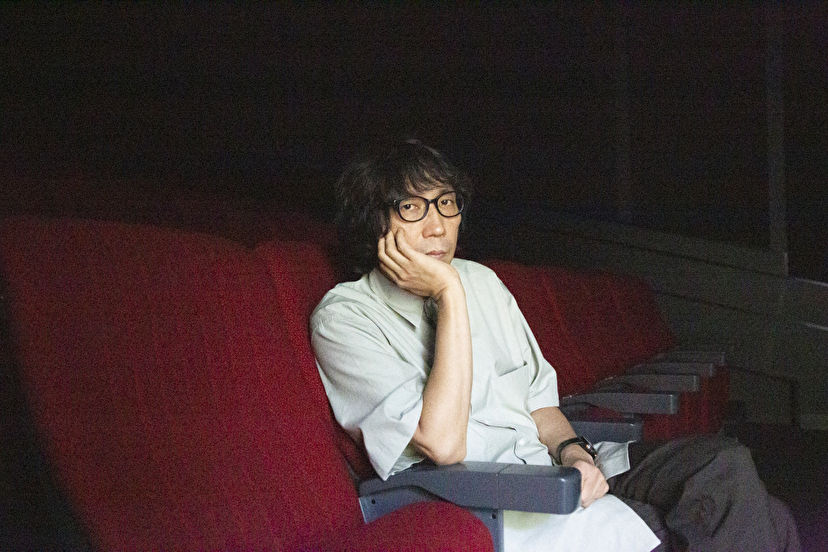

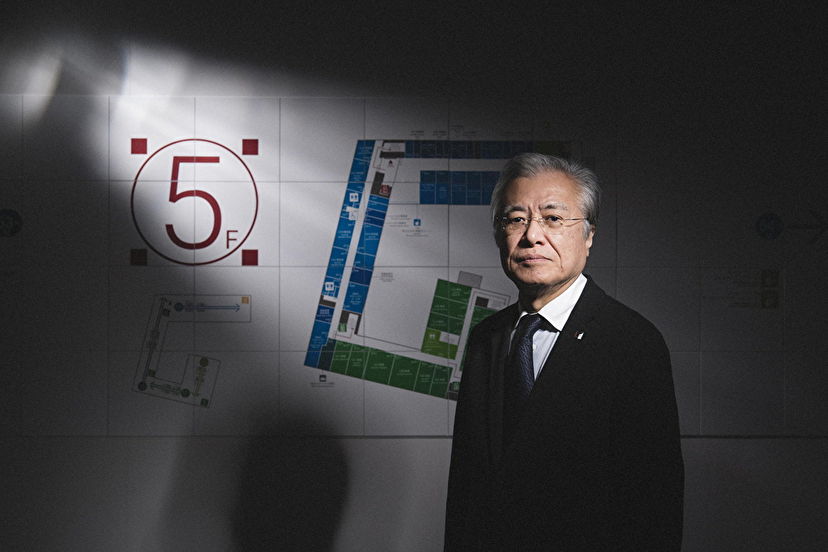

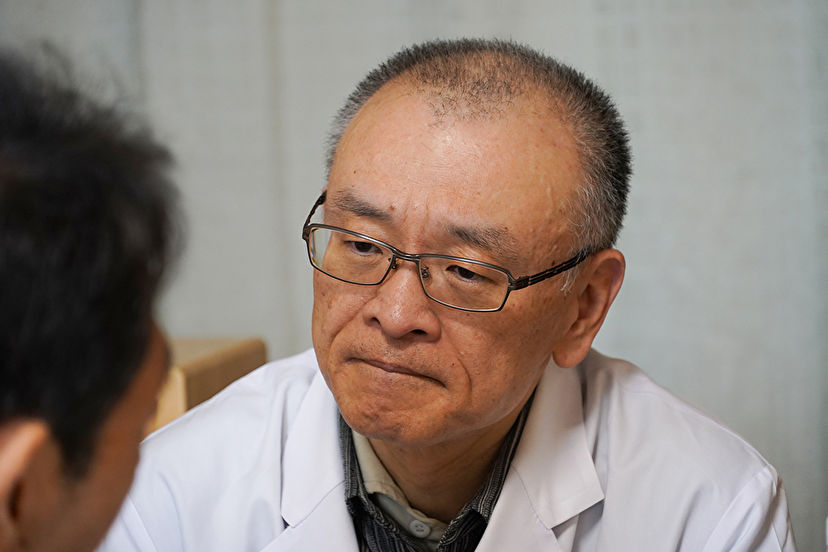

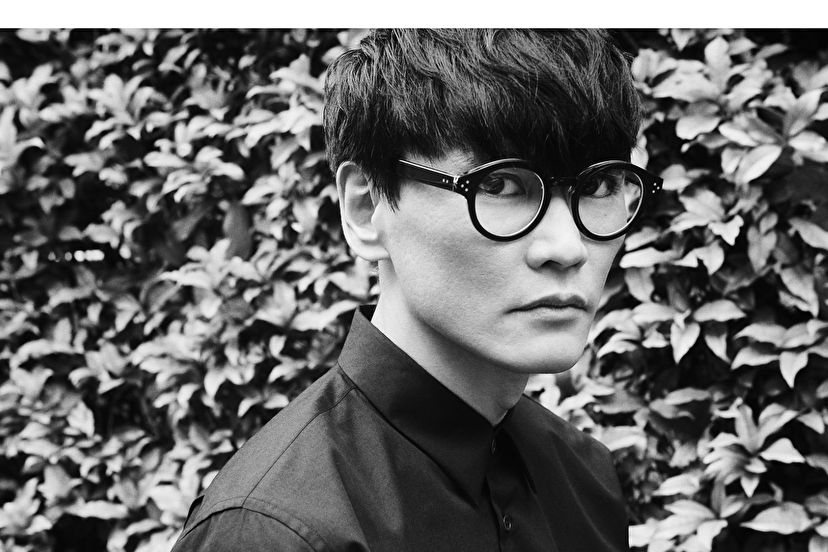

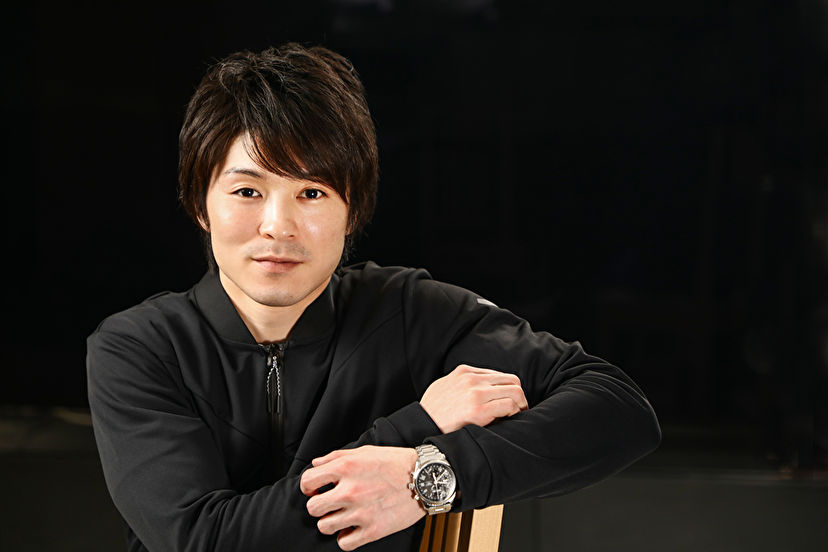

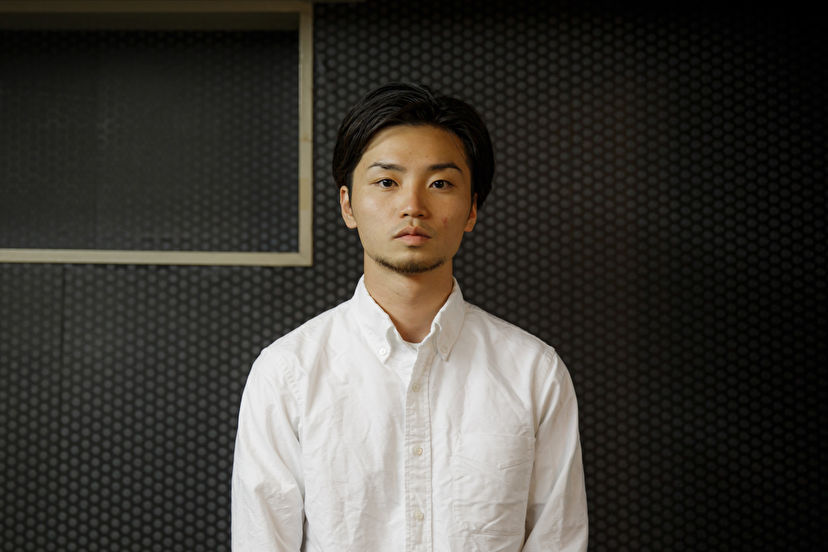

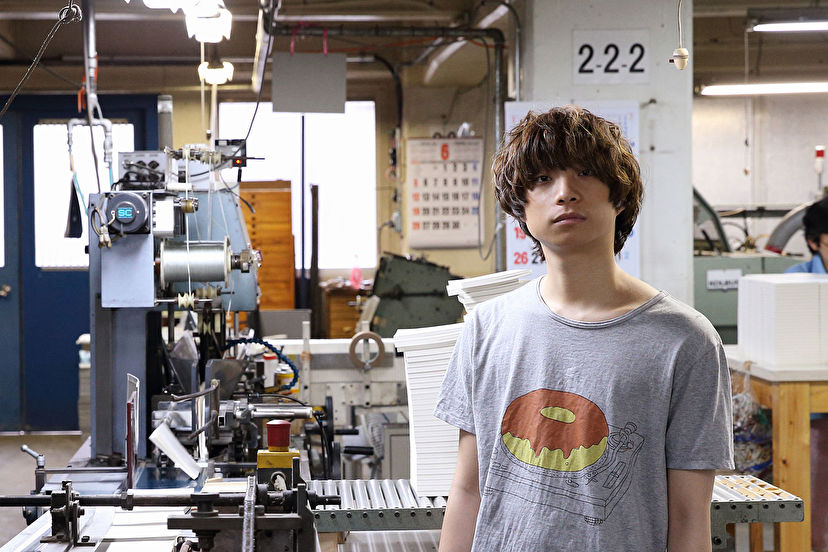

映画プロデューサーと作家の二つの顔を持つ。「でも、僕の中では同じなんです」(川村)(撮影:田川基成)

以前『仕事。』という対話集にご登場いただいた作家の沢木耕太郎さんが、「難易度の高い山に挑むときの最強のパーティーは、一人ひとりがソロクライマーとして登れる人間が集まったパーティーだ」とおっしゃっていました。映画も同じです。ソロとしても実力のある監督、脚本家、俳優、ミュージシャンらが集まったときに、最もいいものができる。

だとするならば、プロデューサーである僕も、ソロクライマーとして成立していなければ、中島哲也や李相日といった実力のある監督たちと共闘できない。そう思ったら、自分ひとりで物語を書くという山に登らざるをえませんでした。

加えて、映画は時代の最先端を走る人たちが集まる場所です。そこで毎日超一流のクリエイターたちとつばぜり合いをしていると、自分の中に余熱みたいなものが生じる。そこから物語の断片が生まれることも多いんです。

例えば、「君の名は。」の製作と並行して書いていたのが『四月になれば彼女は』です。「君の名は。」が、高校生の主人公ふたりが恋愛していく様を描く物語だとしたら、『四月になれば彼女は』は「その後」の物語です。現実の時間としては、恋愛が成就するまでより、残りの人生のほうが長いわけですよね。その残りの時間をどう男女が乗り越えていくのか。小説はそういうことを書くのに向いているのではないかと思った。

——両作品に補完しあうような関係性があったということですか。

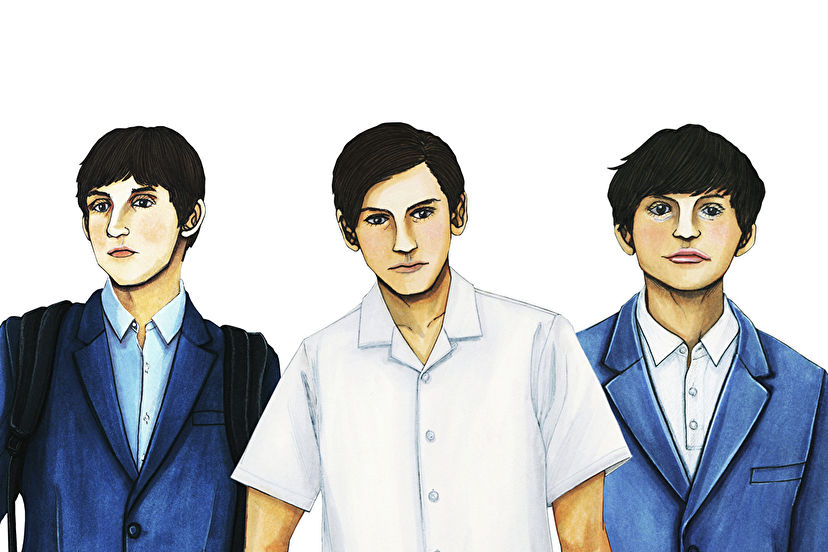

狙っていたわけではありませんが、「記憶」という共通項があるねと、新海さんとも話しました。「君の名は。」は新海さんが書いたストーリーですが、主人公たちがお互いの記憶を失います。僕の『四月になれば彼女は』に登場する大人たちは恋愛感情を喪失しているけれど、10代の頃は、誰かを思ったり、嫉妬心で苦しんだり、泣いたりしていた。「君の名は。」のふたりのように。その熱烈な感情は大人になって失われてしまったけれど、でも、記憶の中には確実にある。ではなぜその感情が、たった10年で失われてしまったのか。その不思議さを書きたかった。

ただ、新海さんと僕のふたりともが「記憶」に興味があることは、映画を作る前に話し合ったわけではなく、お互いに最近知ったことです。

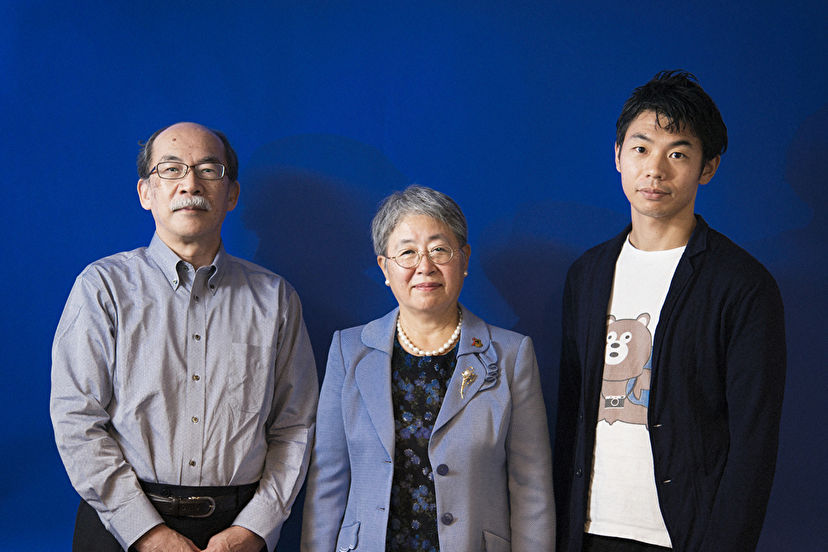

2016年に発表された、川村が深く関わっている5作品。2012年に発表した初の小説『世界から猫が消えたなら』(左下)は、2016年に映画化された(撮影:田川基成)

「『これ、誰のですか!?』と叫ぶのが僕の役割」

小説『世界から猫が消えたなら』で川村が作家としてデビューしたのは2012年。同作の主人公は脳腫瘍を患い、「この世界から何かひとつ消す代わりに、1日分の命を延ばしてやる」という悪魔と取り引きする。2作目の『億男』では、主人公の男が宝くじで3億円を当てた途端に、親友がその3億円を持って失踪する。

——川村さんは、「喪失」を作品の主題に選ばれていると思います。それはなぜでしょうか。

僕はフェリーニの「道」という映画が好きなんですが、その中で、旅芸人ザンパノは、恋人のジェルソミーナをひどいめにあわせたあげく、彼女を捨てるんです。数年後にザンパノは彼女が死んだことを知るのですが、その瞬間に「ああ、俺は彼女を愛していたんだ」と気づき、慟哭します。

人間は、何かを喪失する瞬間に、そのものの価値を知る生き物なんだと思います。その瞬間のエモーションがいちばん強い。

この前対談したときに新海さんは「好きな人が目の前で消えるときが、いちばんヒロイックな瞬間だ」という言い方をしていました。新海さんが「ヒロイック」ととらえているその瞬間を、僕は「自分を知る瞬間」ととらえています。何かを失うことと引き換えに自分を知る。

そういう気分は僕の作品全般を覆っていると思いますし、それが読者や観客の気分とつながったのが今年だった気がします。

——読者や観客の気分とつながった、というと?

よく「どうやってヒットを作っているんですか?」と聞かれます。ただ世間の気分なんて、正直わからないんです。頼りになるのは、大衆のひとりとしての自分が、何を感じているかということだけです。

最近よく使う例えがあります。僕がいつも使う駅の駅前に赤いポストがあるんですが、ある日、ポストの上にクマのぬいぐるみが置かれていたんです。

その駅を使う何千人、何万人も、その存在に気付いているんです。でも何もしない。そこで僕はポストからそのクマのぬいぐるみを持ち上げて「これ、誰のですか!?」と叫ぶ。それが僕のやっていることだと気付いたんです。

つまり、みんなが日常の中で気付いているけど言葉にしていないことを表現するのが僕の仕事です。僕がクマのぬいぐるみを持ち上げて「誰のですか!?」と言ったら、まわりの人たちが「実は俺もずっと気になってたんだよ」とか「私も誰か何か言ってくれないかなって思ってた」と次々と言い出す。それがヒットするということなのかなと思っています。

吉田修一さんの『怒り』を読んだときに衝撃だったのはまさにそこです。『怒り』というタイトルですが、怒っている人は出てこない。「怒っていることを表現できない人」が出てくるんですよ。つまり、怒りを表出できないという状態をもって「怒り」と呼んでいる。そして、それはとても「今の気分」だなと思ったんです。

「多くの人が違和感を持ったり、気付いているのにやり過ごしてごまかしていたりすることが、実はたくさんある。僕はそれをすごく丁寧に拾い集める性格なんです」(撮影:田川基成)

インターネットでは見つけられないリアルを描く

「喪失」を小説の主題にしてきた川村。最新作の『四月になれば彼女は』で登場人物たちが失っているのは、恋愛感情だ。

——『四月になれば彼女は』の着想はどんなところから得ましたか。

ある人に「最近、大人の恋愛小説が売れないんだよ」と言われたんです。それを聞いたときに、僕は「なんでだろう?」と思った。そこから取材を始めました。自分のまわりの人たちを数珠つなぎのように辿って、20代から50代の男女100人ぐらいに、とにかく話を聞きました。「今、恋愛してますか?」って。

どうですか? (インタビュアーを見て)柴さんは今、恋愛してます?

——ええっと……僕は妻がいて、子供はいないんですけど……

という感じで、日常会話からシームレスに聞くと、みんな、今みたいにうろたえるんですね。要するに、ほとんどの人が熱烈な恋愛をしていなかった。

——そこまで取材に力を入れるのはなぜですか。

インターネットで検索しても出てこないことを書くのが小説家の仕事だと思っているからです。今の時代、検索すればほとんどの答えはわかりますよね。だったら、小説や映画は、検索しても出てこないことを書かないと意味がない。

それは、人の中にあります。パッと質問したときに、思わずうろたえる。その反応が大事なんです。それこそが、僕らがインターネットで見つけられないリアルです。

「四月になれば彼女は」は、サイモン&ガーファンクルの曲から着想を得ている。2分ほどの短い曲だ。4月にやってきた「彼女」は、9月に去っていく。「彼らが4月から9月までの半年分しか歌わなかったラブソングのその後を書きつなぐ、みたいな音楽的な作り方で書いた小説です」(川村)(撮影:田川基成)

——取材の結果、恋愛できない男女が主人公になった。

そうです。次に「じゃあ、なんで恋愛しなくなったんだろう?」と考えた。これも検索しても答えが出てこないことですよね。それを知りたくて、十数人の精神科医に話を聞きに行ったんです。そうしたらこう言われました。「今は自己愛の時代です」「みんな自分が大好きです」「エゴサーチの時代です」。自分が大好きな人にとっては、恋愛は非効率です。時間もお金もかかるし、嫉妬心や孤独で感情が振り乱される。

——なるほど。それに比べたらSNSにキレイな写真をアップして「いいね!」をもらっているほうがいい。

そう。でも、僕はその話を聞いてまた疑問が生じたんです。

僕は意地悪な人間なので、「ところで先生、ご自身はどうなんでしょう?」と聞いたんです。そうしたら「実は僕も妻と離婚しそうで」とか「かれこれ5年、彼氏がいません」などと言うんですよ。つまり、人の問題を解決するプロなのに、自分の問題を解決できてない。

それは僕たちとまったく一緒だと思いました。他人の恋愛相談にはいいアドバイスができるのに、自分の問題は解決できない。しかも、そのことをやり過ごしている。

——それで『四月になれば彼女は』の主人公が精神科医になったんですね。

もともと精神科医は、主人公に対して「あなたはこうですよ」と分析するキャラクターとして登場させる予定でした。でも取材してみたら「この精神科医的な人間こそが現代の大多数だ」と思った。だから、僕は、それを書いたら抜群におもしろいなと思ったんです。「みんなえぐられて大変なことになるな」と思った。

——ははは。まさに痛いところを突かれますね。

エンターテインメント作品は、大勢の人が「その気持ち、自分にもあった!」とか「そういう気持ちをごまかして生きてた!」と思う部分を突いたときに大きく動くと思っています。それはマーケティングでは絶対つかめないところにあります。

伝えたいことは物語を通して語る

——ヒットを作るためには共感を生み出すことが大事だとよく言われます。そのことについてはどう考えますか。

僕も共感はいちばん大事なことだと思います。しかし、人間はややこしい生き物で、先が読めているものには感動しません。ここがすごく難しい。「見えない共感」に手を伸ばす必要があると思います。

企画にしても商品開発にしても、一言で説明できるものを求められる時代ですが、僕がやっていることは真逆です。一言では言えないけれど、落ちないシミのように根強く人間の心を覆っている何かを探している。

僕は「ヒットメーカー」と形容されることがありますが、そう言った瞬間に、複雑に折り重ねて作っている作品をものすごく単純化されたようで微妙な気持ちになります。単純化することも言葉の力ですが、その力を軽々しく使うことは、危ういと感じています。何か伝えたいことがあるなら、それは物語を通して語られるべきだと、僕は映画に教わってきました。

人々が無意識に前提としているものごとを疑うところから、川村の思考は始まる。「『おやつは3時』って誰が決めたんだ、みたいな。それに、『おやつは4時半』と言った瞬間に、ドラマが始まるような気がするんです」(撮影:田川基成)

川村がプロデュースする映画は、音楽の使われ方にも特徴がある。特に「バクマン。」の音楽にサカナクションを起用して以降、「怒り」では坂本龍一が、「君の名は。」ではRADWIMPSが、「何者」では中田ヤスタカが、映像との共演を果たしている。

——音楽についても聞かせてください。川村さんが手がける映画の音楽が、職人的な「劇伴」(劇中音楽)から、ミュージシャンの作家性を生かす表現に変わってきている気がします。それについてはどういう意図がありましたか。

僕自身が本当に音楽が好きで、音楽からインスパイアされるものを大事にしています。例えば、「君の名は。」では、RADWIMPSの野田洋次郎くんに、「今まで洋次郎くんは自分のことを歌ってきたけど、この物語のふたりに向けて歌ってほしい」と言いました。

すると、新海さんがずっと心配しているわけです。「大丈夫かな、こちらの希望通り書いてくれますかね」って。僕は、「いや、全然言う通りにはしないと思いますよ」って(笑)。

そこには何の勝算もないんです。変なことが起きる状況を作って、あとはみんな必死にがんばる。そのプロセスがあるからこそ、見たことのないものができるんだけど、その見たことのないものを見たいんだよね、みんな、という感じです。

そういう危険な装置を作って、そこでギリギリ、バランスが取れるか取れないかの綱渡りをしてできあがったものを、人は、サーカスの曲芸を見るように見る。だって、曲芸師が安定した糸の上に乗っていたら、誰も見ないじゃないですか。

——そうですね。

だから僕はそういう危ないことをやっているんでしょうね。そろそろ安全な板の上に戻りたくもあるのですが。

川村元気(かわむら・げんき)

1979年横浜生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業。2005年映画「電車男」を企画・プロデュース。以後、「デトロイト・メタル・シティ」「告白」「悪人」「モテキ」「おおかみこどもの雨と雪」「寄生獣」「バケモノの子」「バクマン。」「君の名は。」「怒り」「何者」などの映画を製作。2011年に優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞。2012年、小説『世界から猫が消えたなら』で作家デビュー。その他の著書に、小説第2作『億男』、対話集『仕事。』『理系に学ぶ。』、『超企画会議』、絵本『ティニー ふうせんいぬのものがたり』『ムーム』『パティシエのモンスター』など。2年ぶりの最新小説『四月になれば彼女は』を11月に上梓

柴那典(しば・とものり)

1976年神奈川県生まれ。ライター、編集者。音楽ジャーナリスト。ロッキング・オン社を経て独立。音楽やサブカルチャー分野を中心に幅広くインタビュー、記事執筆を手がける。近著に『ヒットの崩壊』(講談社現代新書)。

[写真]

撮影:田川基成

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝