あるときは、auのテレビCM三太郎シリーズでの「明るくて子ども思いの“鬼ちゃん”」。あるときは、映画『ディストラクション・ベイビーズ』では、鬱屈した思いを暴力にぶつける少年。あるときは、ドラマ『民王』では、総理大臣と中身が入れ替わった大学生……。

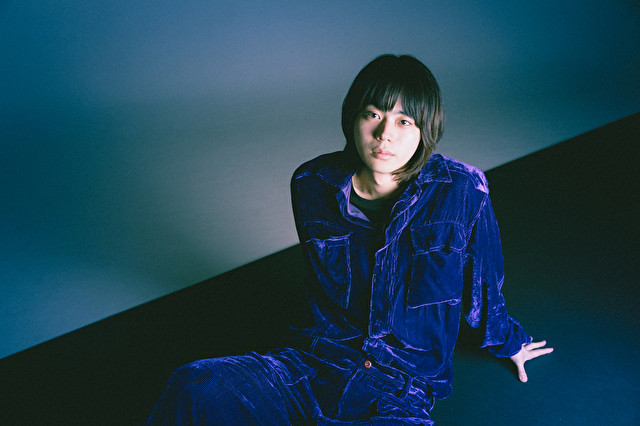

菅田将暉、25歳。作品ごとに変幻自在の演技を見せているだけでなく、最近ではラジオのパーソナリティーや音楽活動など、活躍の場を広げている。その原動力は、どこにあるのだろうか。(取材・文=大矢幸世/撮影=伊藤圭/Yahoo!ニュース 特集編集部)

映画、ドラマ、舞台、音楽……さまざまな分野で活躍

その日、菅田は都内のスタジオにいた。3月21日にファーストアルバム『PLAY』のリリースを控え、朝から各社の取材を受ける。カメラに対峙しながら、しなやかに手足を揺らし、シャッター音に呼応していく。疲れたそぶりは微塵(みじん)も見せない。

「全然、俺より忙しい人、いっぱいいますからね」と話すが、2017年に関わった作品群がその多忙な日々をうかがわせる。

『キセキ -あの日のソビト-』『帝一の國』『あゝ、荒野』『火花』と映画4作品に主演し、第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞や第91回キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞といった数々の賞を受賞した。大河ドラマ『おんな城主 直虎』では井伊直虎の後見を受けて育った、直政を演じ、3年ぶりとなる舞台『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』では主役のギルデンスターンを好演。毎週月曜日深夜にはニッポン放送系『菅田将暉のオールナイトニッポン』のパーソナリティーを務め、米津玄師とコラボした楽曲『灰色と青』は、音楽配信各チャートで1位を飾った。八面六臂(ろっぴ)の活躍ぶりだ。

同時進行でさまざまな役柄を演じ、現場ごとに気持ちを切り替えるには、ある種の潔さが必要なはずだが、菅田はそれを「日々の生活を役にシフトする」と表現する。たとえば、『あゝ、荒野』ではプロボクサーを目指す青年・新次を演じた。

「トレーニングを重ねるうちに、体も変わって、目つきも白目がちになってつりあがって、ボクサーの顔つきになってくる。映画で描かれている以外の長い長い年月を過ごしてきた、という説得力を持たせなければいけない。だから、使うもん全部使ってやっていかないと、いくらやっても足りないですよ。撮影時間はドラマなら3カ月、映画なら3週間……へたしたら1週間のときもある。そうなるともう、ひたすらに想像力ですよね。その人の歩き方、食べ方、呼吸の仕方……ひとつひとつを拾いあげて、その人の生き方を捉えていく。そんな感じですよ。でも、心情的には、終わったら『終わった』ですね。わりと、いつも」

矢面に立つ“俳優部”だからこその技量と存在感

2009年に『仮面ライダーW』の主演としてデビューしたときは、まだ16歳。「一介の高校生が、たまたま翌日から東映の撮影所へ通うことになった」と振り返る。周囲に勧められるがまま、「なんとなく」オーディションを受けていたものの、俳優になるのはまったくの想定外だった。それでも、1年で全49回のテレビシリーズと4作の映画に出演。圧倒的な物量と熱量の中で現場に通ううち、少しずつ「演じる」ことに慣らされていった。

大きな転機だったと語るのは、19歳のときに主演した映画『共喰い』。この作品は第146回芥川賞を受賞した作家・田中慎弥氏の小説を原作に、海峡の街で生きる少年の葛藤を、暴力や性愛、人間のしたたかさを通して陰影深く描き出している。観る者の感情を抉るような衝撃作だが、菅田は“普遍的な話”だと感じたという。

「普通に通っていた道が、不意につまらなく感じられるような……『またここか』と。大人が持っているものを欲しがったり、自分のアイデンティティーや存在意義を模索しはじめたりするあの頃特有の自意識は、他人事ではないなと感じました。僕もそうでしたからね、(地元の)大阪にいた頃は」

ロケ地の北九州・門司で過ごした日々は、今の彼の礎になっている。

「小さい街で、1軒しかない居酒屋にみんな集まるもんだから、飲めないのに毎晩つき合って。青山(真治)監督が顔真っ赤にしながら、言うんですよ。『遠馬(※菅田の役名)、お前の芝居はまだ“4分の4拍子”だ。ミュージシャンは16ビートまで考えるんだよ』って。当時は『何を言ってるんだ、このおっさんは』みたいな感じでしたけど、今となっては、どの現場でもふとよぎる言葉ですね。感覚や衝動に任せるのではなく、もっと丁寧に、ミリ単位でやっていけ、と。無計画にやるにしても、『無計画』という計画のもとに組み込んでいかなきゃならないんです」

そして菅田はそこで、演出部、照明部、衣装部など映画を製作するさまざまなスタッフ構成の中に“俳優部”があるという考え方に触れた。各分野のプロフェッショナルたちが口角泡を飛ばしながら、夢中になって一つの作品をつくりあげていくことに、自身ものめり込んでいった。

「助監督さんも(寝不足で)『よーい、スタート!(カチン)』で寝ちゃいそうなくらい、みんな体張って、主体的に動いていって……。もともと学生時代にサッカーとアメフトやってて、それと重なるところがあるのかもしれないけど、男同士で抱き合うくらいうれしいあの瞬間って、なんかいいんですよね。そのなかで僕ら“俳優部”はいちばん目立つところにいるぶん、へたな手の抜き方したら、みんなに合わせる顔がない。そこで堂々と背負っていけるだけの技量と存在感を残すのが、せめてもの役割だと思うんです」

芝居だけをやっていても、できない表現がある

ファーストアルバム『PLAY』に収録されたフジファブリックの楽曲のカバー『茜色の夕日』は、そんな門司での撮影の頃、繰り返し聴いていたという。父親がギター好きで、家に何十本ものコレクションがあった。やがて「父との会話のきっかけにもなるかな」と思い、ギターの弾き語りを始めた。

ドラマ『ちゃんぽん食べたか』で歌手・さだまさし役を、映画『キセキ -あの日のソビト-』ではボーカルグループGReeeeNのHIDE役を務めるなど、演じることを通じて音楽との縁が連なった結果、2017年6月にソロアーティストとしてデビューすることとなった。

『PLAY』では、前出の米津玄師やフジファブリックをはじめ、黒猫チェルシー、忘れらんねえよ、amazarashiなど気鋭のミュージシャンから楽曲提供を受け、また自らも作詞作曲を手がけている。25歳の等身大の独白や漠然とした焦燥感、人を思う切なさや愛おしさが、まっさらでタフな歌声によって響く。

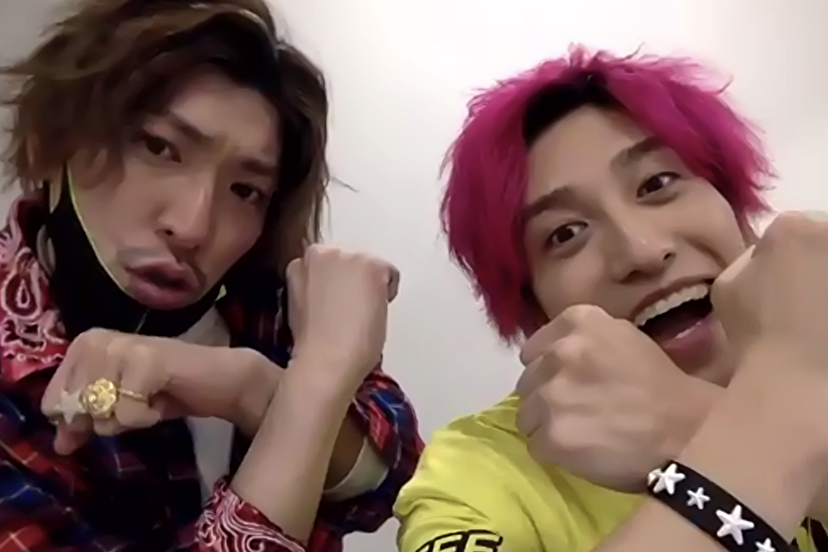

なかでも石崎ひゅーいとの出会いは、「人生に数度あるかないか」の特別なものだったという。

「数年前に共通の知人を介して初めて会ったんですけど、今では数少ない『2人だけで遊べる人』で。家で勢いに任せて曲作って、『腹減ったなぁ』って、もつ鍋作ったらテンション上がりすぎて、床にぶちまけたりして(笑)。他愛もない話して、いろいろ愚痴って、あるとき『こんなの作った』って、聴かせてくれたのが、『台詞』って曲でした」

これは恋じゃないから

これは愛じゃないから

お前の台詞に

合わせて泳いでただけ

「なんかもう……シビれましたね。芝居だけやっててもできないし、音楽だけでもできない。『菅田将暉』がどうとか関係なく、一人の男としてのアイデンティティーというか、この先、『俺、この曲があるもんなあ』と思えるようなものになったんです」

さまざまな出会いや出来事を受け入れながら、なんでも「面白がる」その姿勢が、今の菅田将暉を形作っている。

「もちろん、俳優業だけでもいいんですよ、全然。俳優業だけで食っていくのも大変だし、芝居も本当に難しいし……頭抱えてばっかですけど、そういえば自分の言葉を公に話す機会ってあまりなくて。本当にこの10年くらい、毎日毎日役のこと、『誰かの人生のこと』ばかり考えてる感じですから。自分の言葉で、衝動的に言葉を発せられる感じが新鮮で。役を作るにあたっても、自分の軸というか、感情の基点がないと、わかんなくなるじゃないですか。『何が当たり前か』が大切で。ラジオも音楽も、そういうものを確認できるんです」

今年も映画3作の公開が控えている。貪欲に表現し続ける背景には、自らの感情のおもむくまま、目の前にある機会をすべて「やりたいこと」に変えていく主体的な順応力がある。

「気が変わらないうちにやりたいものやって、作りたいもの作ってくしかないですね。やりたいこと、たっくさんあるんですよ。『富士山登りたい』とか『ピラミッド観たい』とか、しょうもないこともありますけど、エンターテインメントは周りの力も借りながら進めないといけないんで。今は何も作る気ないな、って思っても、何かを観たらまた悔しくなって、また作りたくなって……時間が足りないんっすよ。きっとそうやって、死ぬまで何かやってるんでしょうね」

制作協力:プレスラボ