小規模な飲食店が軒を連ねる「横丁」。一角を丸ごと手がけレトロな町並みを再現する手法で、「恵比寿横丁」(東京都渋谷区)や「新橋産直飲食街」(東京都港区)などをヒットさせた。そんな「横丁ブーム」の仕掛け人・浜倉好宣は熱っぽく語る。「僕ね、『たまり場』をつくりたいんですよ」

今や手がける仕事の幅は飲食店にとどまらず、オフィスや遊覧船にまで広がった。浜倉の発想の源にあるものとは。軌跡を追った。(大矢幸世/Yahoo!ニュース 特集編集部)

撮影:伊藤圭

サブカルチャーの聖地として国内外から多くの客でにぎわう複合ビル「中野ブロードウェイ」(東京都中野区)。その喧騒からは少し距離を置いた4階北側エリアの一角に、昭和の横丁が再現されている。

「Office Zingaro Yokocho」は、現代美術家・村上隆が率いる有限会社カイカイキキの「オフィス」だ。時折、居酒屋と勘違いした人が扉を開けようとするのだという。オフィスなのだから無論、ビールも焼き鳥も出てこない。「通りがかりにこんなんあったら、そりゃ間違えますよね」。「恵比寿横丁」に惚れ込んだ村上に依頼され、浜倉はこのオフィスをプロデュースした。

居酒屋のように見えるが立派な「オフィス」だ(撮影:伊藤圭)

肩書なしで自分らしくいられる場を

浜倉の名を一躍有名にしたのが恵比寿駅東口からすぐの「恵比寿横丁」だ。オープンしたのは2008年。もともと「山下ショッピングセンター」という公設市場だった。かつてはにぎわったというが、2000年代の恵比寿駅の再開発に伴い、その一角だけが取り残されるように寂れていった。ほとんどがシャッターに閉ざされ、魚屋1店舗が営業を続けるのみとなっていた。浜倉がそこを訪れたのはちょうどその頃だ。

「もうほとんど閉まって、真っ暗になってしまっていて、それこそ時が止まってしまったみたいに。でも、魚屋のおじさんに昔話を聞いていたら、なんだか『繁盛の神様がまだいてるんやないかなぁ』と思ってね」

地権者が複雑に入り組み、区画を変えることができないのを逆手に取った。広くて6坪、最小で1坪ちょっとの区画のまま、個人や中小企業経営の飲食店を集め、業態の異なる店舗が軒を連ねる、個性豊かな横丁をつくり上げた。

恵比寿横丁(ペイレスイメージズ/アフロ)

「すでに美味しいと評判のある店や、地方の有名店に声をかけるのが一般的かもしれません。でも僕の場合、『人ありき』なんです。長屋づきあいや楽しいことが好きな人。年齢もさまざまな店主を集めると、彼らに惹かれて若い子もおじさんも店を訪れる。世代を超えたコミュニティーが生まれるんです」

実際、恵比寿横丁は出会いを生む場として機能している。席を探してウロウロしている女性二人組に「ここ、今から空くから!」と常連客が声をかける。海外からの観光客は「IZAKAYA」の熱気に目を丸くする。

この「古くて新しい」恵比寿横丁に惚れ込んだのが村上隆だ。村上は恵比寿横丁に30日間ぶっ通しでスタッフとともに通い詰めたという。2016年、森美術館で開催されていた「村上隆の五百羅漢図展」のアフターパーティーも横丁を貸し切り、自らのオフィスの内装を浜倉に依頼することとなった。決まっていたのは、執務室1つと会議室2つを用意することだけ。

ラウンジ風のオフィスで勤務する(撮影:伊藤圭)

会議室にも仕掛けが。メニューの頭文字を左から読むと…(撮影:伊藤圭)

「恵比寿横丁みたいなやつを、と言われて、あとは自由にさせてもらってね。職人さんたちも楽しんで、『あぁ、こんなタバコ屋、あったなぁ』って、細かいとこにこだわってくれて」。丹念に施されたエイジング(経年)加工で、オープンから1年ちょっととはとても思えない。

「学生の頃って、『たまり場』があったでしょ。いつ行っても誰かがいて、『遊ぼ』って声かけられるような。社会に出ると肩書だとかいろんなことをつい気にして、似たような人とたむろするようになっていく。だからこそ、そんなもの全部取っ払って、大人でも自分らしくいられる場をつくりたかったんです」

昭和の路地裏のように見えるが「オフィス」である(撮影:伊藤圭)

落第店も人の意識が変われば売り上げが伸びる

高校時代から地元・京都の飲食店でアルバイトをしていた浜倉は、卒業間近となったある日、バイト先の社長から食事に誘われた。京都駅に隣接したビル内のとある店で、浜倉はカルチャーショックを受ける。

「地元なのに、行ったこともなかったんですよ。うらぶれた店のレジ前に、おっさんが酒飲みながら座っていて。看板に『とんかつとお茶漬け』と書いてある。もう、なんやこれ、って」

社長はまだ18歳の彼を、店のリニューアルのメンバーに抜擢した。浜倉はその店を「松花堂弁当仕立てで、気軽に京料理を楽しめる店」に変えた。そこから彼のレストランプロデューサーとしてのキャリアがはじまった。社長が経営の立ちゆかなくなった店を買い、浜倉たちが中に入り込んで、つくり直す。

「うまくいっていない店は大抵、迷っていろんなものに手を出してしまっている。うなぎ屋ならうなぎ屋、天ぷら屋なら天ぷら屋……結局『元からあったいいものに戻す』っていうだけなんです」

当初は順風満帆だったが、バブル崩壊の煽りを受け、会社が倒産する憂き目に遭った。転職して大阪へ移った浜倉が新たにはじめた仕事は、大手弁当フランチャイズ店のスーパーバイザーだ。海千山千の「河内のおっさん」を相手に、店を立て直していく。

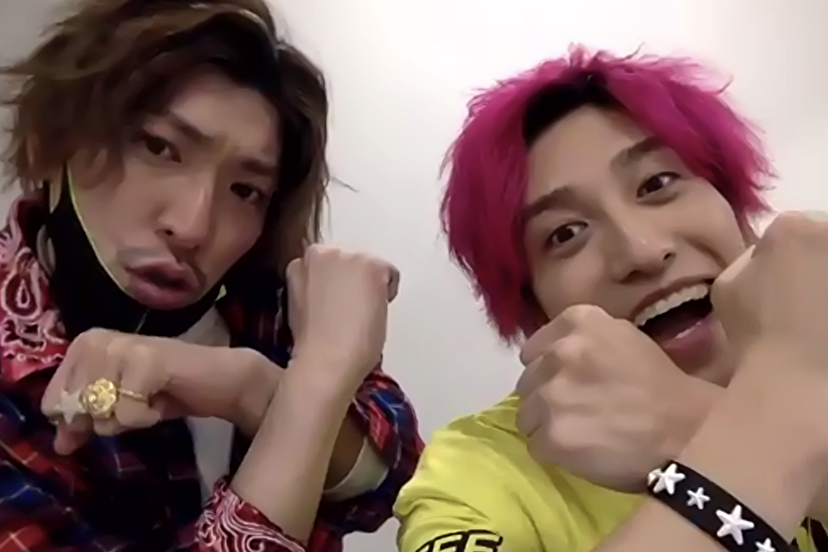

(撮影:伊藤圭)

「本来、お店に立つのは自分の仕事ではないけど、入り込んでいかなくてはわかりあえない。勝手にピークの時間には手伝いに入って、『なんや、おまえ』って言われながら一生懸命働いていると、『ちょっと茶でも行こか』と話し合えるようになってね。そうすると店の形や商品が同じでも、どんどん売り上げが伸びていく。やっぱり、大事なのは人なんだなと思い知らされたんです」

その後、積極的な出店攻勢をかける飲食系企業数社を渡り歩き、創作料理やダイニング、高級焼き鳥店など、飲食店運営にのめり込んでいく。やがて仕事の拠点を東京へ移し、飲食業界に身を置き続けたが、浜倉には何か満たされない思いがあったという。

「はたから見れば成功しているように見えたんでしょうけど、次から次に流行を追って、お金をかけてどんなに立派な店をつくっても、1、2年もすれば資金回収の目処がつかないまま、業態替えやM&Aを余儀なくされていく。地に足がつかないというか、疲れたんでしょうかね」

(撮影:伊藤圭)

そんな浜倉が足繁く通ったのは、昔ながらの酒場や商店街だ。そこで出会ったのが、寂れゆく商店街を追われる魚屋だ。その立て直しが浜倉の運命を決める。

「魚屋のおっさんたちって威勢もいいし、自慢ばっかりだけど、今さら性格なんて変えようがない」。今の時代、魚屋という業態を続けることには無理がある。そこで考えたのが、「浜焼き酒場」という業態だった。「その人のありのままでいられるような場をつくって、キャスティングしたほうがいいんじゃないか、って思ったんです。金髪で濃いマニキュアのギャルだって、飲食店の常識ではありえないけど、『イヤイヤながら実家を手伝ってる』って感じなら……ありそうでしょう?」

コンセプトは「衰退して場所を追われた魚屋のおじさんと、こまっしゃくれた娘が手伝う浜焼き屋」だ。現実世界では不況のあおりを受け、居場所を追われていくような人々を主役に。「彼らが輝ける場所」を仕立てることで、人の温もりを求める人々がそこに集まる。トロ箱(鮮魚を入れて運ぶ箱)とP箱(酒瓶を入れるプラスチックケース)をひっくり返して、テーブルと椅子に……。「浜焼き酒場」という業態はその後、他企業が類似店運営に乗り出すほど、注目を集めることになる。そしてそれは、個性豊かな個人店の集積によって成り立つ「横丁」の原点ともなった。

オフィスで勤務する女性(撮影:伊藤圭)

原風景にある京都の人々の営み

「ありのままでいられる居場所」を作ること。浜倉がそれに情熱を見せるのは、幼いころに見た京都・嵯峨野の人びとの営みが記憶に強く残っているからだ。それが横丁プロジェクトをはじめとした場づくりの根底にある。

「親父が建て売りをやってて、人工的に町がつくられていくんです。店舗付き住宅で、みんな八百屋とか散髪屋とか、スナックやってる裏に住んでてね。そうすると、家族ぐるみの付き合いが生まれるんですよ。電気屋のボンが喫茶店でサボってたり、盆踊りや運動会になるとやたらはりきるおっさんがいたり。そういうコテコテの付き合いが、恋しくなったんでしょうね」

現代の都市部では濃密な人付き合いは少なくなった。直接その時代を経験していない世代は、人との距離の詰め方さえわからないかもしれない。だからこそ「わけもわからず仲良くなってしまう」横丁の魅力に、とりつかれてしまうのだろう。

浜倉はこの夏、新たに遊覧船のリニューアルに取り組んだ。日の出桟橋から出航する「御座船安宅丸」。豪華絢爛な船上での宴が、東京湾の夜を彩る。

「神戸や横浜のように、東京でも港町文化が栄えたらいいなと思っていて。店って、生き物なんです。働く人とお客様とでその輝きも変わる。『完成形を作って終わり』じゃなくて、『こうしたらおもろいんちゃうか』っていうのを放り込んで、それがいろんな人との関わり合いで大きくなって、そこに根づいてくれたらいいなと思うんです」

変わりゆく東京の景色の中で、寄る辺となる「たまり場」をつくる。それが彼の仕事だ。

撮影:伊藤圭

浜倉好宣(はまくら よしのり)

1967年横須賀生まれ、京都育ち。高校卒業後、飲食業界勤務を経て2008年に株式会社浜倉的商店製作所を設立。同年5月に恵比寿横丁をオープン。2009年に外食産業記者会主催「外食アワード2009 中間流通・外食支援事業者賞」受賞。現在、一般社団法人日本居酒屋協会副会長も務める。プロデュースに新橋産直飲食街、品川魚介センターなど。

編集協力:プレスラボ

(最終更新:2017年8月28日)