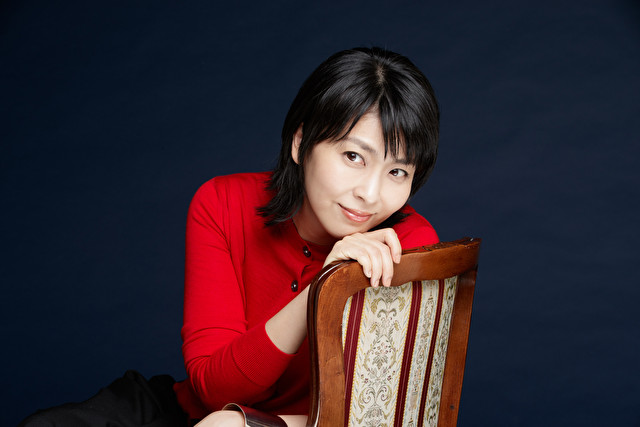

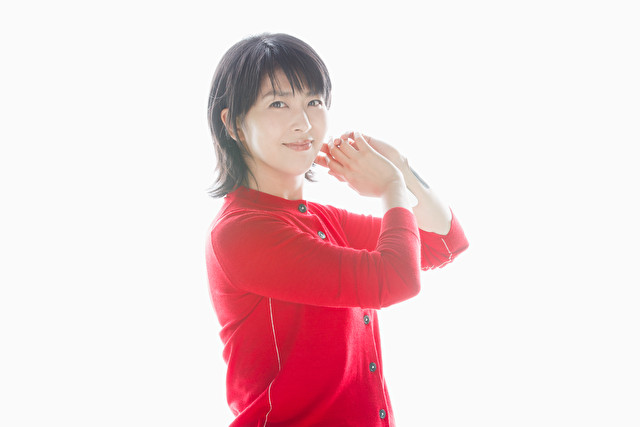

俳優としても歌手としても活躍する松たか子。歌舞伎俳優の娘に生まれ、10代の頃から脚光を浴びてきた。順風満帆に見えるキャリアの中で、「俳優とはいてもいなくてもいい存在」とどこか冷めた思いも抱いていたという。芝居と育児に奮闘するいま、心境が少し変わってきている。かつてなぜそう思い、何が変化をもたらしたのか。(取材・文:内田正樹/撮影:岡本隆史/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

『アナ雪』ブームを実感した瞬間

高く明るい女の子の声が部屋の中で響いている。松たか子は2007年に結婚、2015年に娘が誕生した。ちょうど週末に当たった取材の日、松は娘と連れ立って現れた。松はNODA・MAPの最新作公演『Q』:A Night At The Kabukiの稽古期間中だった。「最近、あまり一緒にいられないから寂しがって」と言うと、自分から離れて遊ぶ娘の方を見て笑みを浮かべた。

松の父は歌舞伎俳優の二代目松本白鸚(はくおう)、兄も同じく十代目松本幸四郎である。さらに姉の松本紀保も女優という芸能一家で、母(藤間紀子)だけが裏方として一家を見守ってきた。

「母はとても普通の人。 私の奮闘を見兼ねてか、時々アドバイスをくれます。『お母さんはね、とにかくにこにこ、のんびり、おおらかにしていればいいの。お母さんがキーキーしていると、子どももそれを察しちゃうから』とか。思い返すと、確かに母がキーッとなっている姿って、ほとんど記憶にない。すごく甘かったわけでも、厳しかったわけでもなく、誰に対しても同じ温度で飄々(ひょうひょう)と接していた。私も、母としてそういられたらと思いますけど」

2014年、松はディズニー映画『アナと雪の女王』の日本語吹き替え版でエルサの声と劇中歌「レット・イット・ゴー~ありのままで」の歌唱を務めた。映画も歌も大ヒットを記録したが、いわゆる『アナ雪』ブームを彼女自身が実感したのは、少し間が空いてからだったという。

「知り合いから、自分の子どもが歌っている動画が送られてきたりとか。ある日の明け方は、目が覚めたら、家の外から酔っ払っているらしき男の人が大声で歌う『レット・イット・ゴー~ありのままで』が聞こえてきて。『本当にヒットしているんだなあ』って(笑)。ディズニー作品には演劇やテレビドラマとはまた違った高さのテンションで共感してくれる方々がたくさんいるんだなあと実感しました。キャラクターの気持ちになってくれる人がいると思うと、このために頑張ったんだなあって」

幼い娘は、自分のお母さんがエルサであることを認識しているのだろうか。

「マネージャーが私の留守中に映画を見せていたようで、ある時点から分かったみたいです。ただ、『私が歌う時は、お母さんは歌わないで。私がエルサだから』って(笑)。『お母さん、やって!』とも言わないし、案外さっぱりしていましたね(笑)。自分が親になってからは、より何をやるべきなのか、慎重に考えるようになったかも。とは言え、いちいち決断が重たいわけでもなくて、『やってみたい』という直感を信じています」

“七光り”はもう忘れた

松の正式な舞台デビューは1993年上演の『人情噺文七元結(にんじょうばなしぶんしちもっとい)』だった。ほとんど舞台の経験がなかった16歳の少女が、いきなり歌舞伎座の舞台に立った。しかも、共演の俳優たちは故・十八代目中村勘三郎(当時は五代目中村勘九郎)、二代目澤村藤十郎、五代目坂東玉三郎など、錚々(そうそう)たる顔ぶれだった。

「基礎もなかったのに、とにかく舞台に立ってみたくてしょうがなかった。正直、緊張よりもうれしさでいっぱいでした。稽古の期間も短かったので、自分の中で葛藤する間もないままで舞台に立ち、贅沢な気持ちを味わって、後から徐々に『あれ? もしかして難しい』と気付いて、スーッと怖くなっていきました。毎日やっていると、上手くできないまま、ただ慣れていってしまう。それを勘三郎さんに見抜かれて、『頼むよ』と言われたこともありました。せりふがない時にどう舞台に立っていたらいいのかが分からない。普通に立つことや歩くことがいかに難しいか。舞台の厳しさを現場で知っていきました」

舞台には幼少の頃から父を通して興味を抱いていた。

「幼い頃からお芝居を見て、ロビーをうろちょろしているのが大好きだった私にとって、劇場は夢のような場所でした。例えば女形さんは、普通ならパッパと上がれる階段を、“わざわざ”一段ずつ上って、女の人を表現する。そうした一つひとつの“わざわざ”が面白かった。父は歌舞伎以外にミュージカルの舞台にも立っていました。それもあって、幼い頃から歌舞伎もミュージカルもお芝居のジャンルの一つとして見ることができた。その点は父に感謝しています」

幼い頃、歌舞伎俳優の父や兄の姿を見て、「自分も男に生まれていたら」という思いが頭をよぎったことはなかったのか。それを問うと、彼女は即座に「全くなかった」と答えた。

「むしろ仕事を始めてから思いましたね。デビューした頃は七光りとか八光りとか当たり前のように言われていたので、(歌舞伎の世襲がある)男だったら、少しは風当たりが違っていたのかなあと思うことがよくありました」

一躍注目を浴びた彼女は舞台への出演が続き、テレビドラマでも、NHK大河ドラマ『花の乱』(1994年)を皮切りに、『ロングバケーション』(1996年)、『ラブジェネレーション』(1997年)、『HERO』(2001年)といった話題作への出演が続いた。順風満帆に見えた当時の取材やエッセーを読み返すと、「芝居というのはあってもなくてもいいものなのかもしれない。つまり俳優とはいてもいなくてもいいのかもしれない」といった、冷めたような思いを表すこともあった。

「よく『冷たいやつだ』といろんな人から言われましたが、どこかいつも終わりを見つめていたんだと思います。それは、2002年の『ラ・マンチャの男』(※父の白鸚が1969年からドン・キホーテを演じているミュージカル)で(ヒロインの)アルドンザ役を『やりませんか?』と言われた時、特に意識しました。アルドンザは多くの大先輩の方々が演じてこられた役でした。どんな役者さんにも、いつか『ラ・マンチャの男』で自分の役を演じる最後の日が来る。私も、いつか何かの役を通して“最後”を感じる日が来るのかなあと考えていました」

「舞台の初日、大体、父は電報をくれて。そこには『長い俳優人生の中の一回だと思って、のびのびとやりなさい』みたいなことが書かれていて。私はどうしてもそれが理解できなかった。もちろんドン・キホーテをずっと演じている父の思う俳優人生と私のそれは、長さも経験も比べられるものじゃない。その代わり、毎回の熱量は出し切りたかったというか、それぐらいしか頑張れることがないと思っていましたね」

無論、現在の女優・松たか子の姿に対して“七光り”という声はもはや聞こえてこない。彼女自身も、「もうそんなこと忘れちゃっていました」と、あっけらかんと笑う。

「きっと、そんなことを上回るほど『頑張らなきゃ』と思えるお仕事や『面白い』と思える人に出会ってこられたからじゃないでしょうか」

故・蜷川幸雄、三谷幸喜、長塚圭史など、さまざまな演出家の舞台に出演してきた。舞台におけるターニングポイントを問うと、串田和美が演出を手掛けた『セツアンの善人』(1999年初演)を挙げる。

「いろんな国の人たちが出て、ローマ字で日本語のせりふを覚えていました。身体的特徴も含めて、たどたどしいけれどインパクトの強い個性の塊みたいな方々の中で、自分はどう芝居をすればいいのかと悩みました。でも、毎日のお稽古で彼らと同じようにせりふと向き合ううちに、『役者は作品の前では平等。みんな同じライン上に並んでいるんだ』と感じて。役者それぞれが同じように自分の事情や課題を抱えながら集まっている稽古場で、悩むことや失敗を恐れちゃいけないんだと思うようになりました」

そして野田秀樹の存在があった。夢の遊眠社を解散後に野田が立ち上げたNODA・MAPで、松はこれまでに4作の舞台に出演してきた。野田作品を知ったきっかけは兄だった。

「ちょうど10代の声変わりの時期に、歌舞伎の役もつかず、『もうやめようかな』とまで思っていた頃の兄が、劇団 夢の遊眠社の『贋作 桜の森の満開の下』を日本青年館で見て、『あまりの感動に家まで歩いて帰った』と話していた。兄がそんなに気に入ったのならと、私も公演のビデオを見てみたら『すごい』と感動して」

「『オイル』(2003年)という舞台で初めて野田さんとご一緒した時、戯曲を通して『怒っている人なんだ』と感じました。そのパワーを、私は格好いいと思った。怒りの精神は、書き手や作り手にとって大事なことだと知ったのを覚えています。今こうして出会えてご一緒していることがラッキーだし、毎回が新鮮です。串田さんもそうでしたが、野田さんも俳優を否定することから入らない。『やってみれば』という言葉に助けられています」

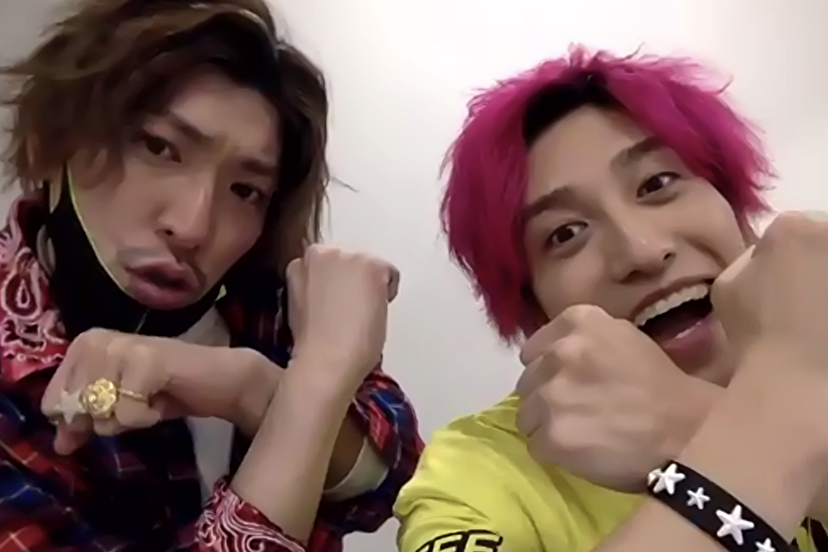

松が出演する『Q』:A Night At The Kabukiは、野田がシェークスピアの戯曲『ロミオとジュリエット』と、イギリスのロックバンド、クイーンが1975年にリリースしたアルバム『オペラ座の夜』に着想を得て書き下ろした物語である。主人公は上川隆也と松と、そして志尊淳と広瀬すずによる、2組のロミオとジュリエットだ。

「全力で頑張る一方、今回はキャストのみなさんに“委ねる”楽しみがあります。ジュリエットという一つの役をすずちゃんと分け合いながら演じるので、彼女に思い切って『えいっ』と委ねちゃうことで、全体が動いていく場面もあって。自分のお芝居に慣れが生じると、野田さんや、今回が初舞台のすずちゃんや、上川さんや、他のキャストの方々の存在がそれを正してくれる。先輩後輩がわちゃわちゃと交ざった環境が、自分の『いかんいかん』というところを気付かせてくれる。稽古場って、互いに影響し合える関係が自然と育っていったり、 たくさんの“人”を見ることができたりする贅沢な場所なんです」

正直に、心からの嘘をつきたい

歌舞伎座のデビューから26年が過ぎた。時には“終わり”を見つめながら芝居を重ねた歳月で、かつて抱いていた“役者”という存在への思いは変化したのだろうか?

「いまは、もしお芝居を生業(なりわい)としている人がいなかったら、世の中がちょっとだけ『物足りないかも?』くらいには思っていて。『ああ、自分はあいつらよりマシだなあ』とか、何かを感じてもらえる対象であれたらいいのかなって。ただ、きれいに言えば、やるからには一生懸命、正直に、心からの嘘をお芝居でつきたい。あと、媚びたお芝居になるのも嫌ですね。(受け入れられるための)逆算から演じるものではないというか、それはつまらない気がして」

「昔、ブロードウェーで見た『ウィキッド』には、自分の時差ボケも理屈も常識も跳ね飛ばしてくれる、“何でもアリ”なパワーがあった。見た後にいろいろと話し合いたくなる舞台も理想的ですけど、『何だかよく分からないけどすごい』と思える高揚感も素敵じゃないですか。私にはその両方が素晴らしく思える。舞台の上では火星でもどこへでも行けるし、それを粛々と支えてくれているスタッフさんたちの動きを見ていると、『ああ、いいなあ』って、とても幸せな気持ちになる瞬間があります。『このままずっとやっていたいな』と思ったり、『もうこれで最後でもいい』と思ったり。でも、『危ない、危ない』と思い直しては、また次の舞台に向かったりしながら……ずるずると続けている感じです」

そう言って苦笑した彼女は、最近、家に帰ると娘の服や持ち物作りを機にハマった“ミシン掛け”に熱中しているのだという。

「型紙を布に写して裁断することや、布を真っすぐに切ることって、あんなに難しいんですね。大体、適当にやっては後悔しているんですけど、やっぱり丁寧にやると仕上がりが気持ちよくて。パターンを布におこして『切るぞ』という緊張感までの工程って、言ってしまえば手間だし面倒くさい。でも、そこを疎かにすると快適なミシンライフにはならない(笑)。もはや自己満足の世界だけど、熱中していると無心になれるし、娘には仕上がりを気に入ってもらえる時もあれば、いまいちピンときてもらえない時もあって……ちょっと無理やりですけど、結局、どこかお芝居に通じているのかもしれませんね(笑)」

松たか子(まつ・たかこ)

1977年生まれ。東京都出身。93年、『人情噺文七元結』で初舞台を踏み、94年、NHK大河ドラマ『花の乱』でテレビドラマに初出演。97年、シングル「明日、春が来たら」で歌手デビュー。最近の出演作に、映画『来る』、舞台『世界は一人』、ドラマ『ノーサイド・ゲーム』などがある。NODA・MAPの舞台『Q』:A Night At The Kabukiが上演中。日本語吹き替え版の声優を務めるアニメーション映画『アナと雪の女王2』が11月22日公開。

内田正樹(うちだ・まさき)

1971年生まれ。東京都出身。編集者、ライター。雑誌『SWITCH』編集長を経て、2011年からフリーランス。国内外のアーティストへのインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。