演劇が好きすぎる53歳である。俳優生活35年を迎えた。理想の舞台は常に「次の作品」だ。「まだやれてないからやめれない」。舞台でドラマで映画で、古田新太が求められ、慕われる理由とは。(取材・文:長瀬千雅/撮影:宅間國博/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

使い勝手がいいんです

主役か、脇役かで、芝居はそんなに変わらないです。主役になっちゃうと数字が気になるぐらいで。ええ、気にしますね。テレビでも、舞台でも、いくら面白いものをつくっても見てもらえなければバカみたいだなと思うんで。しんどさは一緒ですからね。

いや、俳優のせいですよ、半分以上。特に舞台は、見たいと思う人が出ているかどうかが、チケットを買うかどうかに直結しますから。テレビはザッピングするから、たまたま見た人も筋立てが面白かったらつなぎとめられるけど、やっぱりラインナップが派手じゃないと、まず見ようという気にならないじゃないですか。

ふるた・あらた/1965年、兵庫県生まれ。1984年、大阪芸術大学在学中にデビュー。劇団☆新感線の看板役者。新感線の各作品のほか、最近の出演作としては『マニアック』(2019年)『桜の森の満開の下』(2018年)、『ロッキー・ホラーショウ』『足跡姫』などの舞台にも立つ。テレビドラマ、映画にも多数出演。主演ドラマ『Iターン』(テレビ東京)が放映中。主演舞台『けむりの軍団』が7月15日開幕

いま、最も忙しい俳優の一人である。今年、ドラマ3本、舞台1本に主演。6月は、ドラマの撮影と舞台の稽古が重なり、スタジオと稽古場を行き来する日々だった。「(ドラマは)事務所が取ってくるんです」と言うが、望まれれば断らない。

俳優生活35年。テレビでも舞台でも、主役も張れれば脇もこなせる。いろんなタイプの監督や演出家に頼りにされる。

楽器としてはいろんな音色(ねいろ)が出るからだと思います。映像の主役の人は1色の人が多い。何やっても綾瀬はるかだったり、何やっても深田恭子だったり。でもそれは、その人を真ん中にビシッと持ってくれば、その人のドラマになるってことで、やっぱり威力だと思うんですよね。

舞台俳優の場合は、串田和美さんと松尾スズキさんでは全く毛色の違うものになるから、音色をいっぱい持ってるほうがお得なんですよ。ある程度、邪魔をしなくて、違和感がある人っていうのは、使い勝手がいいんです。

分かりやすいのが、声優やってても古田新太だってあまり気付かれない。洋画やアニメの吹き替えでおいらの顔が出てくるようじゃかっこ悪いと思うんですよね。やってることは一緒なんですよ。台本を読んでるっていうだけの話なんですけど。

後輩に慕われる俳優でもある。「古田さんと飲みに行った」「演技についてアドバイスをもらった」というエピソードには事欠かない。

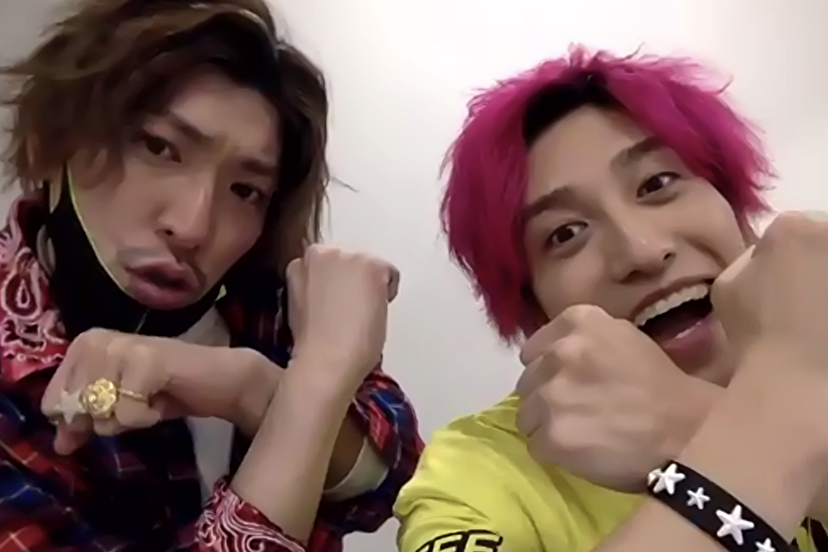

別に、聞かれたことには答えるけど、難しい話はしない。今日も桐山(漣)とか永瀬(廉)とかと飲みに行こうって言ってるんだけど、いつもくだらない話をして、楽しいから行くだけ。ときどき、永瀬が「あそこ大丈夫でしたか?」って聞いてきたり、「こうしたらよかったとかちゃんと言ってくださいよ」って言われたりしたのはあるけど。

――育てようみたいなつもりは一切なく?

ない。

ドラマ『俺のスカート、どこ行った?』(4〜6月放送、日本テレビ系)では、ゲイで女装家の高校教師・原田のぶおを演じた。生徒役は、King&Princeの永瀬廉、関西ジャニーズJr./なにわ男子の道枝駿佑、長尾謙杜を中心に10代後半から20代前半。古田は彼らの「担任の先生」を演じた。

――2年3組の生徒たちはどうでした?

最初はうざってえなと思ってたんですけど、一人ひとりの個性が見えてくると、やっぱりかわいく見えてくるもんなんですね。今までは体育の先生とか社会の先生が多かったから。

これが初めてのドラマというやつもいれば、子役から何年もやってるやつもいる。やっぱりそれぞれ違うんですよ。やってるやつほど緊張する。「いいかっこしたいと失敗できないって思うから緊張するんだよ」という話をしたりしました。上を目指しているからこその緊張も、初めての緊張も、両方かわいいなと思います。職員室の連中は手練ればかりだから、何の心配もないんですけど。

――第1話は、気が弱くてマスクをはずせない若林くん(長尾)に対して、原田先生が校舎の屋上から「飛べ!」とけしかける驚きの展開でした。

長尾が一番緊張しないというか、あいつが一番のんきでしたね。ハートが太いんだと思うんだけど。永瀬や道枝はちゃんと緊張する。明智役の永瀬は、普段からちょっとほかの生徒と距離をとったりしていて。

道枝は、入院しているのぶおに会いに来るというラストカットで泣かなきゃいけないんだけど、なかなか泣けなくて。しょうがないんです。泣くなんてのは蛇口と一緒だから。「台本のせいにして目薬差せ」っつって。

――育てるつもりはないと言いつつ、一人ひとりをよく見ていますね?

「ダメ出し」ってよく言うけど、「褒め出し」もすごく必要で。「あそこ良かったな」って言っても、「え、俺どうしてました?」って、自分で気付いていないことがあるんですよ。どうよかったかを伝えれば、そいつのストックになるじゃないですか。

――やさしいなと思いますけど、そこは演出の領域ではありませんか?

だから、昔は演出家もやろうと思って、何本か演出もしてみたんですけど、向いてないんですよね。待てないんです。こういう言い方をするとみんなに嫌われるけど、なんでできないかなと思っちゃう。「舞台のこことここに人が立っていたら、目立つのは実はこっちだというのがなぜ分からん」って。

演出家は、俳優が動くことによって、自分のイメージとは違うものが生まれてくることも楽しめないと……とは思うんですけど、それが楽しめないんですよね。自分の中で正解を出しちゃうっていうか。

――俳優の先輩としてだったら待てる?

そうですね。できないから待っとく。

舞台上の「和」と控室の「和」

所属する劇団☆新感線では、看板俳優であり、かつ“番頭役”を務めてきた。

劇団☆新感線の旗揚げは1980年。小劇場ブームのまっただなか。1976年に夢の遊眠社が、1981年に第三舞台が、1983年に東京サンシャインボーイズが旗揚げされた。それらが解散したり活動休止したりしていくなかで、劇団☆新感線は劇団としての活動をやめなかった。

2000年以降、劇団は積極的にゲスト俳優を客演に呼ぶようになる。劇団という「和」のなかで、ゲストに気持ちよく、のびのびと芝居をしてもらえるように、“おもてなし”の陣頭指揮をとることが多いのが古田だった。それができるのはやはり、演出的な目線を持っているからだ。

芝居って、ある人が出てきて、声を発したときに、「違和感」が生じないと面白くないんです。俳優というフィルターを通すことによって、そのせりふが、自分で読むのとは違って聞こえないと。演劇という媒体は、その違和感を楽しむものだから。

違和感をつくるためにはまず、「和」を感じ取る能力がないといけない。和を乱すから「違和」なわけで。「えっ、そんな言い方するの!」と思わせる。物語が立ち上がってくる。

2012〜2013年の公演『ZIPANG PUNK~五右衛門ロックⅢ』。古田が石川五右衛門を演じる人気シリーズの第3弾。生バンドが舞台上で演奏する新感線流「ロック活劇」だった((C)ヴィレッヂ・劇団☆新感線[撮影:田中亜紀])

舞台上の「和」と、控室の「和」は、ちょっと違うと思います。昨日も、稽古のあとで(須賀)健太や(早乙女)太一と飯を食いに行って、「健太、あそこ今ぼーっと立っているよ。そうじゃなくて、お姫様を気にしていなきゃ」というような話をしてたんだけど、仮にそこで健太が「うるさい」と言ったら「和」は崩れてしまうわけで。健太がおいらの言うことを素直に聞ける関係をつくっておく必要がある。チームワークとしての「和」が必要なのは、舞台上の「和」をいかにいびつにできるかのためだから。

須賀や早乙女と共演するのは、舞台『けむりの軍団』。脚本は倉持裕、演出は劇団☆新感線主宰のいのうえひでのり。いのうえは、演劇にマンガと活劇とロックを持ち込み、独自のエンターテインメントを築き上げてきた。古田が主演する『けむりの軍団』の発想は、『隠し砦の三悪人』×『走れメロス』だという。

まんまです(笑)。浪人たちがお姫様を守って城に届ける。浪人は子分をヤクザに人質にとられていて、期限までに戻らなきゃいけないんだけど、いろんな軍勢に行く手を阻まれてなかなかたどり着けない。そのロード部分が楽しいお芝居。

ちょうどクライマックスのシーンをつくってて、最終的に三すくみの合戦になるんだけど、30人入り乱れての戦いを舞台で表現しようとすると、複雑なパズルみたいになるんですよ。「そこで槍投げたら誰かに当たるだろ!」みたいな。立ち位置を決めるのにも、おいらとか(高田)聖子とかが「こっちに一人残ってますけどどうすんですか!?」ってチャチャを入れるから、いのうえさんが一番大変だと思う。倉持は書きっぱなし、書いたもん勝ちだから(笑)。

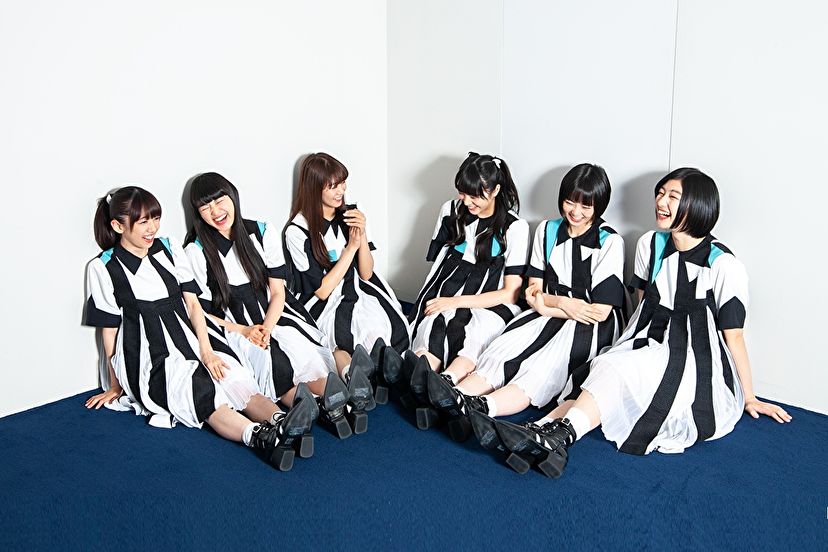

『けむりの軍団』の製作発表。演出のいのうえひでのり(後列左端)、脚本の倉持裕(後列右端)や共演者たちと((C)2019『けむりの軍団』/ヴィレッヂ・劇団☆新感線[撮影:岩田えり])

――いのうえさんは今も「ジャンプして止まったまませりふを言え」みたいなことをおっしゃるんですか。

すぐ芝居の演出をし始めるから、「今はとりあえずミザンス(役者の立ち位置を決めること)つくれ」って。18歳で劇団に入ったころはおとなしく言うことを聞いてましたけどね。いのうえさん、「血を入れ替えてこい」って言ってましたからね。「お前の芝居はO型だ。A型に替えてこい」って。

――ちょっと何言ってるか分からない。

今はさすがにそこまではないですけどね。

古田といのうえの出会いは1984年。古田は大阪芸術大学のミュージカルコースに進学した。その4年前に同大の学生によって旗揚げされた劇団☆新感線は、つかこうへい作品を上演して2000人を動員する人気を博していた。

ちょうどメインの俳優さんが4人一気にやめて、いのうえさんが「大学に使えるやついないか」って探してた。おいらは如月小春をやる劇団にいたんだけど、「1年に派手なやつがいる」って連れて行かれたんです。「ハードロックが好きで歌えて踊れるなら新感線に向いてるだろう」という安易な考え(笑)。1本やったら戻るつもりだったんだけど、「次のチラシできたぞ」と言われて見たら名前が載ってた。そこから35年経って現在に至る、と。

『ロッキー・ホラー・ショー』が好きなんです。1970年代にロンドンの小劇場で初演された作品なんだけど、異性装やトランスジェンダーのネタがてんこもり。下品で猥雑(わいざつ)なミュージカルを求めてた。トランスジェンダーの主人公でも『ヘドウィグ(・アンド・アングリーインチ)』とかは“ブー”で、「お前の悲しみなんか知らない」と思っちゃう。「そんなにつらいならやめりゃいいじゃねえか」って。だったら「レッツパーリー!」のほうが好きなんで。

新感線に入って、オリジナルをやるようになると、どんどん頭の悪い作品が増えてきて、「おっ!」と思って。右近(健一)とか(橋本)さとしとか、羽野(晶紀)とか聖子とか、歌えて踊れるやつをガンガン劇団に引き込んでいった。日本製の『ロッキー・ホラー・ショー』がつくれるチームになるんじゃないかと勘違いしたわけです。

――勘違いではないと思います。多くの人が新感線のゴージャスな舞台を楽しんでいます。

1時間45分でこれぐらいのファット感が出ればいいんですけどね。

不道徳な笑えるものをつくっていきたい

近年の新感線の公演はたっぷり3時間超えが珍しくない。祝祭性とエンタメ魂に溢れた舞台は、それでも観客を飽きさせることはないのだが、古田はことあるごとに「長い」「もっと短く」と釘を刺す。舞台は興行であることを意識するからだ。一般的に上演時間は長すぎないほうがお客さんは見に行きやすい。

オリジナルをやり始めたころは、幕が開いたら、4〜5人が桟敷席でこう(寝そべって肘枕を)してる、みたいなときがありましたからね。100人200人の劇場が埋まらない、埋めなきゃって。

今もヴィレッヂ(新感線の公演の製作を行う会社)の会長とそういう話をよくします。「古田、これ何人入るかね」「5ステ多いんじゃないですか」みたいな。だいたい当たります。

今年やった舞台『マニアック』(パルコ・プロデュース)は、完全に(脚本・演出家の)青木豪ちゃんと企みました。「関ジャニの安田(章大)と成海璃子、あとは数字持ってなくてもうまいやつで固めれば新国(新国立劇場中劇場)何ステージいけるな、大阪もいけるな」みたいなことは計算します。

音楽劇『マニアック』の舞台はとある病院。古田が演じる院長はマッドサイエンティストで、極秘に入院患者の人体改造実験を行っている。秘密に気付いた植木屋の青年を安田、院長の一人娘を成海。人食い、薬漬け、警察との癒着、異常な性欲、殺し合い――あらゆる不謹慎と不道徳を詰め込んだ、清々しいほどポップでふざけた音楽劇だった。

そのときに一番不謹慎なことをやりたい。基本的にやっちゃいけないことはないと思ってます。舞台の世界では。

もちろんダメと言われればやめます。『俺スカ』のときに、のぶおの家に入り浸っている娘の元カレと今カレをまとめて「おいそこの東大と外人」と呼んだら、プロデューサーに「すみません、『外国人』でお願いします」と言われたので、「分かりました」って言い直しました。

どんな言葉でも使い方によっては差別的な含意をまとわせることができる。それを、事前に検閲するみたいに、一律に使わないようにする今の空気感は、民度が低いと思うんですよ。

言葉って本来、豊かなもので。寺山修司さんの美しい詩の中にも、今の空気で忖度すれば危険な言葉はいっぱい出てくる。そういった言葉を使わなくすることは、その言葉によって醸し出されていた情緒も一緒になくしてしまうことだと思うんです。それがどんどん進行したのがこの30年だった。

もしかしたら誰かを傷付けるかもしれないし、心ない人によって差別用語として悪用されることもあるかもしれないけど、それ自体を笑い飛ばすっていうのかな。それができるのが演劇だと思う。

個人的にはこれからも不道徳な笑えるものをつくっていきたい。

劇団も、まだこのチームでもっと面白いことができるんじゃないかって思っているから、やめないんだと思う。みんな50歳前後になって、スキルは上がるのに体力は落ちていく。ジレンマだけど、培ってきたスキルをまだ生かし切れていないとも思う。俳優という仕事は引退が分かりにくい世界だから、そのチームを強く、面白くする方法を考えている限り、やめられないんじゃないですかね。

長瀬千雅(ながせ・ちか)

1972年、名古屋市生まれ。編集者、ライター。