声優界が百花繚乱だ。声優情報専門誌が発行する「声優名鑑2018」に掲載されている声優は男女合わせて1300人超。声優養成所や声優養成コースを持つ専門学校は増えており、志望者は数十万人とも言われる。

神谷明(72)は、俳優が兼ねるものだった声優という仕事を憧れの職業へと引き上げた功労者の一人だ。「シティーハンター」の冴羽獠や、「キン肉マン」のキン肉スグル、「北斗の拳」のケンシロウなど、数々の人気キャラクターを演じてきた。ベテランが語る「声だけの世界」と、後輩たちへの思いとは。(ライター・川口有紀/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「本当に大事に育ててもらった」

「よーく聞けば、冴羽獠の中には、面堂終太郎くんもいるし、三鷹瞬もいるし、キン肉マンも、ケンシロウもいるんです」

神谷明が初めて「シティーハンター」こと冴羽獠を演じたのは1987年。40歳のときだった。

「歯切れもいい、滑舌もいい、まさに役者として脂の乗り切った時期でした。1年でも早かったらできなかったかもしれないと、今でも思います」

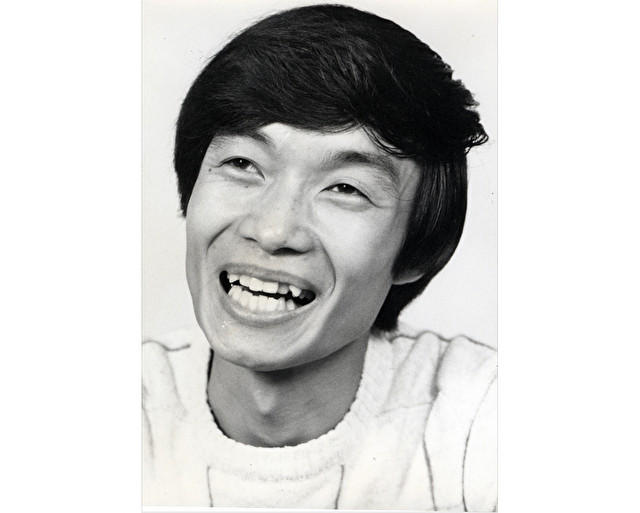

かみや・あきら/1946年、横浜市生まれ。劇団テアトル・エコーに所属したのち、声優の道へ。「うる星やつら」の面堂終太郎、「超時空要塞マクロス」のロイ・フォッカー、「キン肉マン」のキン肉スグル、「北斗の拳」のケンシロウ、「めぞん一刻」の三鷹瞬、「シティーハンター」の冴羽獠、「名探偵コナン」の毛利小五郎(初代)など人気キャラクターの声を務める。ラジオパーソナリティーとしても活動。2017年まで日本工学院の声優・演劇科の講師を務めた。20年ぶりに冴羽獠の声を務めた新作「劇場版シティーハンター〈新宿プライベート・アイズ〉」が2月8日から公開される(撮影:キッチンミノル)

20代はロボットアニメへの出演が多く、決め台詞をシャウトするので「叫びの神谷」と呼ばれていた。

「最初は、いわゆるヒーローですよね。ロボットに乗ったり怪鳥に乗ったりしながら悪を倒す正義の味方。それが、『うる星やつら』の面堂終太郎くんで二・五枚目、『キン肉マン』で全くの三枚目。さらに『北斗の拳』のケンシロウでしぶーい二枚目をやらせていただいた。で、『シティーハンター』にめぐり合うんですが、冴羽獠は全部持っているキャラクターなんです。あの顔からはとても想像できない声を出しても、全部受け入れてくれるんですよ」

「劇場版シティーハンター〈新宿プライベート・アイズ〉」の一場面。「シティーハンター」は東京・新宿でボディーガードや探偵などを請け負う冴羽獠と、相棒・槇村香の活躍を描くハードボイルドコメディ。北条司による原作マンガは1985年から「週刊少年ジャンプ」で連載された((C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会)

「声だけの世界はとても楽しい」と神谷は言う。一方で、「声優を取り巻く環境は変わった」とも言う。

「僕らの時代は、(声優としてデビューするのは)年に1人か2人なんですよ。だからみんな大事に育てようと思うし、実際、本当に大事に育ててもらったんですね。ところが今は何百人でしょう? プロダクションに入って一応はプロ扱いされても、日の目を見ない人もいる。1本ぐらい主役をやっても次の年もういない場合もありますから」

「恩はお前の後輩に返せ」

神谷には、忘れられない「恩」がいくつもある。「ドラえもん」の初代ジャイアンの声で知られる声優のたてかべ和也は、若い神谷に目をかけ、なにくれとなく面倒を見てくれた。

「『飲みに行くから来い』とか、『野球チームがあるから来い』とかね。『今度番組で旅行に行くから来い』とか。1回も出たことのない番組なんですよ(笑)。スタジオに行ってたてかべさんがいると、『これ、神谷っていうんだよ。いいやつなんだよ、よろしくな』ってみんなに引き合わせてくれる。まるでジャイアンみたいでしょ?」

「獠ちゃんは、男性にとっても女性にとっても理想的なキャラクター。よくぞこのキャラクターを生み出してくれたと、(原作者の)北条(司)さんに感謝しています」(撮影:キッチンミノル)

劇団の先輩だった中江真司は、稽古終わりにしょっちゅう食事に連れていってくれた。中江は「仮面ライダー」のオープニングナレーションや、「特捜最前線」「トリビアの泉」などのナレーションで知られる。あるとき中江に、「おい、神谷」と呼び止められた。

「はい」

「お前、もしかして、自分が成功したら俺に恩返しをしようと考えなかったか」

図星だった。神谷はこう言う。

「『はい』って答えたら、『神谷な、俺たちもそうだったんだけど、それはお前の後輩に返せ』と言われました。よし、絶対に後輩に返すぞとずっと思ってて。返し始めたころに、林原(めぐみ)がいました」

テレビアニメ版「シティーハンター」放送当時のアフレコの様子(写真提供:神谷明)

1986年に「めぞん一刻」で声優デビューした林原めぐみは、「らんま1/2」の女らんま役などでブレーク。「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイなどいくつもの当たり役を持つ。

「ある仕事で(林原と)一緒だったとき、帰り道が同じだったのでご飯食べようとか言ってたんです。すると彼女が『神谷さんはどうしてこんなによくしてくれるんですか』って言うんです。『それは、君が頑張れると思ってるからだ』と。これは僕自身が中江さんにもたてかべさんにも言われたことなんです。やっぱり聞くんですよ、どうしてか分かんないから」

本格的に声優として活躍し始めたころ(写真提供:神谷明)

若い神谷に、たてかべはこう言ったという。「自分もひとり親で苦労してきたから、(同じ境遇の)お前がどこまで頑張れるか、俺は応援してるんだ」。その思いを、神谷は後輩たちに受け渡してきたつもりだ。

「光ってる人って、分かるんですよ。だから林原がその後、歌も(ラジオパーソナリティーとして)おしゃべりもするようになって、もううれしくて」

道を探してさまよった青年時代

神谷が演じることに興味を持ったのは、高校生のときだった。

「うちは母一人子二人だったんですね。当時は母子家庭というとなかなか社会に受け入れてもらえなかった。経済的にも不安定だし、高校は私立には入れなくて、公立に入って」

珠算部だった神谷は、クラスメートに「メンバーが足りないから」と頼まれて演劇部に入部。秋、3年生送別会の芝居で主役に選ばれた。

「『先生がお前のこといい声だって言ってる』とおだてられて(笑)。出来は惨憺(さんたん)たるものだったんですけど、面白くて。それまで演じるなんてこと、学芸会でもやったことがなかったので」

(撮影:キッチンミノル)

3年生になり、卒業を控えて就職先を探したが、うまくいかなかった。

「やっぱり母子家庭であることがネックになって、なかなか(就職試験に)受からなくて。十数年前にクラス会をやったとき、クラスメートが僕のところに来て、『結果を見て帰ってくるときの悲しい顔、今でも覚えてるよ』と言うんです。僕は覚えてないんですよ? でもそう言われて振り返ったら、涙が出てきましたね」

料理人を志して飲食店で働き始めるが、半年で体を壊す。同時に、演劇をやりたいという気持ちを抑えられなくなった。演劇の学校に行くためにおじに借金を頼んだが断られた。

「精神的にも追い詰められて、会社を休んでお医者さんに通っている間に自分の席がなくなって、じゃあっていうんで辞めて。アルバイトやったり、いろいろやりました」

「例えば男性だったら、いつ織田信長の役が来るかもしれない。そこで『人間五十年〜』ってうたえなきゃダメでしょう?」(撮影:キッチンミノル)

大御所歌手の付き人募集の新聞広告を見て、芸の道に近いのではないかと飛び込んだ。しかし、どさ回りの日々の先に自分が思い描く世界が待っているとは思えなかった。やっぱり芝居がやりたい。大御所歌手の元を辞して、横浜のアマチュア劇団に入る。芝居のために、土日が休みの会社に勤めた。

「アマチュアで2年半ぐらいやっていましたが、やっぱりプロになりたい。(劇団の主宰に)腰掛けにするなと言われていましたから、自分の思いを伝えたら、『お前は体も大きくないし、とりわけ演技がうまいわけでもないんだからやめろ』と言われたんです。僕はその言葉を、『ハンディがあるけど頑張れよって言ってくれてるんだ』と受け止めたんです。すごいポジティブでしょ(笑)」

プロになれる劇団を探して、出会ったのが劇団テアトル・エコーだった。1970年、24歳になる直前だった。

テアトル・エコーとの運命の出会い

当時のテアトル・エコーは熊倉一雄の演出で井上ひさし作品を上演し始めたころで、飛ぶ鳥を落とす勢いだった。

「研究生は演技の勉強をするんですけど、山田康雄さん、納谷悟朗さん、熊倉一雄さんはじめとするそうそうたるメンバーが僕らの先生で、なによりも稽古を何カ月もずーっと見させてもらうことができた。先輩たちのお芝居を、本当にそれこそ“穴のあくほど”見ていたんですよ」

テアトル・エコー時代のブロマイド。「エコーの研究生募集要項には若手をしっかり育てるということが愛にあふれた文章で書かれていて。『ここにしよう』と思いました」(写真提供:神谷明)

テアトル・エコーの劇団員は、生業(なりわい)としてラジオやテレビの仕事も請け負っていた。研究生の神谷も、京塚昌子主演のドラマに息子の友人役で出演したり、納谷悟朗ら先輩が「鬼平犯科帳」にゲスト出演した回に端役で出たりするようになった。NHKの教育テレビ(現Eテレ)で「理科教室中学校1年生」のおにいさんを1年間務めたりもした。アニメのアテレコは、そういった劇団外の仕事の一つだった。

「少年BとかCとか、台詞もないような役をやっていたんですけど、マネージャーが一生懸命売ってくれて、オムニバスプロモーションという制作会社の作品によく呼ばれるようになったんです。『いなかっぺ大将』とか。スタジオに行くと、(ニャンコ先生役の)愛川欽也さんがいるじゃないですか。(大ちゃん役の)野沢雅子さんとの掛け合いが面白くて、笑っちゃうんですよ。突然アドリブが来るので、僕はずっと口を開いてました。閉じているとプッって噴き出しちゃうから。開いていれば息が漏れるだけで済むでしょう」

若かりし日のアフレコ風景(提供:神谷明)

愛川欽也といえば納谷悟朗と声で共演したアメリカのテレビ映画「ルート66」。次元大介の声を演じた小林清志、キャプテン・ハーロックの井上真樹夫にも憧れた。

「エコーに市川治さんという方がいらっしゃったんですが、『スーパージェッターがいる!』って。僕も、憧れの人に会って『わあ!』と思うような普通の若者からスタートしたんです」

1960年代は洋画がテレビの人気コンテンツになり、吹き替えを担当した俳優にも注目が集まった。「第一次声優ブーム」と言われるが、このころは俳優と声優は分離していない。むしろ俳優であることにこだわりのある人が多かった。

神谷のもとには「バビル2世」「宇宙戦艦ヤマト」「ゲッターロボ」などアニメのメインキャストが来るようになったが、声の仕事が増えるにつれ、劇団の舞台公演のキャスティングから漏れるようになった。「やっぱり決めなきゃな」。神谷は劇団をやめ、声優一本でいくことを選んだ。

「劇場版シティーハンター〈新宿プライベート・アイズ〉」の一場面。香の100tハンマーも健在((C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会)

「並の努力ではなれないから」

1970年代後半になると、劇場版「宇宙戦艦ヤマト」「うる星やつら」「超時空要塞マクロス」など、アニメからヒットが次々に生まれるようになる。アニメブームは声優を人気者へと押し上げ、「アニメの声優になりたい」という少年少女を生んだ。この「第二次声優ブーム」の中心にいたのが神谷だった。ラジオのパーソナリティーを務めたり、レコードを発売したりするなど、アイドル的な人気を博した。

「キャーキャー言われて『なんで?』って。役はいただくんですけども、思うように演じられなくて落ち込むことも多かったです。仕事はたくさんもらうのに、一つとして満足いかない。100点取ろうと思っていたから。プレッシャーに押しつぶされそうになっていたんですけれども、あるとき考え方を変えたんです。一つでも二つでもうまくできたら喜ぼう。今日はよく笑えたとか、あの台詞がよく言えたとか。そうしたら急に演じることが楽しくなって。毎日毎日、積み重ねていくことが」

「子どものころから落語や時代劇を見ることができたのはよかったなと思います。ただ、現代語を使う時代劇も出てきていますので、求められるものは変わってきているかもしれませんね」(撮影:キッチンミノル)

「(1996年から放送が始まった)『名探偵コナン』をやっているときも、ずーっと(毛利)小五郎と戦っていました。やっぱりね、理想像ってあるわけですよ。あのキャラクターは僕は普通の、むしろグズグズのおっちゃんでやりたかったんだけど、コナンが乗り移るとそれじゃダメでしょう? 説得力ないもん、ダメなおっちゃんのままで謎解きしても(笑)。そんなふうに、キャラクターのつくりこみには毎回試行錯誤です。だから今回、20年ぶりに冴羽獠の役をいただいて、うれしかったですね。『また挑戦できる!』って」

劇場版アニメとして20年ぶりに「シティーハンター」のオファーを受けて、神谷は返事を1週間保留した。

「『果たしてできるのだろうか』と。獠ちゃんは普段の会話は僕の地声に近いんですが、つくった声であれば、自由自在におしゃべりもできるし、とちることもないんですよ。ところが地声だとごまかしが利かない。50代に入るころからどんどん衰えがくる。でも演技は今のほうがうまいんです。逡巡しましたが、やることに価値があると思いました」

20年ぶりの新作には、槇村香役の伊倉一恵、野上冴子役の一龍斎春水(麻上洋子)、海坊主役の玄田哲章、美樹役の小山茉美といったオリジナルキャストが集結した((C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会)

「挑戦しよう」と決めてからの1年間は、滑舌や発声のトレーニングに費やした。ベストなコンディションで収録に臨むことだけを考えた。

「いつの時代も競争はあるし、そこで夢を諦めずに、頑張ってみることが大事なんだろうと思います。並の努力では(声優には)なれないから。なったらなったで、生きるのが大変なんです。特に今は仕事に比しての人数が多すぎて。僕は、今のアイドル声優といわれている人たちにはエールを送りたい。自分がそうだったから。はしりだもん。で、人気のあるうちに実力をつけてねって。人気は続かないから」

今でも「なんで僕はここにいるんだろうと思う自分がいる」と言う。

「テアトル・エコーに飛び込んだころの自分がいま相談に来たら、泣いて止める。無理無理無理無理って。だから、若さってすごいよね(笑)」

声優として生きていくのは簡単ではない。だからこそ、一人でも多く、恵まれた環境で仕事をする人が出てきてほしい。神谷はそう思っている。

(撮影:キッチンミノル)

川口有紀(かわぐち・ゆうき)

1978年、広島県生まれ。ライター、編集者。演劇雑誌の編集部員を経てフリーに。主に演劇、芸能、サブカルチャーの分野で取材・執筆活動を行う。