円熟味を増す俳優、堤真一(54)。ある作品で重厚な存在感を放ったかと思えば、別の作品ではコミカルな役を軽妙に演じる。出演作は途切れることがない。だが、元は役者志望ではなかったという。「やりたいことが何もなかった」10代、「食えなかった」20代の日々を経て、演ずる道へどう導かれたのか。(聞き手:島﨑今日子/撮影:岡本隆史/構成:Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

「舞台に関わって生きる」と決めたとき

「役者をやってて快感と思ったことはないですね。大変すぎます。人の人生を生きるわけだから。快感を求めるなら役者なんてやってないと思う。自分を表現するという意味では、例えば音楽ができるなら、自分の言葉で歌を歌うほうがいい。でも役者は自己主張の仕事ではないので」

年に数本の舞台に出演する。舞台の公演はたいてい1カ月ほどの稽古を経て初日を迎える。千秋楽まで、長いときは2カ月近く、来る日も来る日も役を生きる。そんな日々をもう30年も続けている。

役者になりたいと思っていたわけではなかった。今でも人前に出ることへの恥ずかしさはある。

「ただ、一つの役を与えられたときに、負けず嫌いなところがあるから一生懸命やりたいし、演出家の要求をクリアしたいという思いが生まれてくる。それが続いているだけだと思います」

映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の短気だけど家族思いの愛すべき昭和のおやじや、『容疑者Xの献身』の報われない愛に身を捧げる数学教師など、人間味あふれる役どころを多彩に演じ分ける。かと思えば、人気漫画を実写化した映画『銀魂2』では、キャバクラ好きの大江戸警察庁長官というふざけたキャラクターを余裕の貫禄で演じる。

テレビドラマも含めて主演作、出演作は途切れることがないが、堤が「原点」と語るのが舞台だ。

舞台に魅了されたのは21歳のときだった。

高校卒業後、アクションの養成所に入った堤は、1984年に19歳で上京。翌年、坂東玉三郎の舞台『天守物語』に黒衣として参加することになった。

『天守物語』は泉鏡花が1917年に発表した戯曲だ。白鷺城(姫路城)の天守に隠れ住む異界の姫・富姫と若き鷹匠が恋におちる、幻想的な物語である。玉三郎が富姫を演じた。

「本当に美しかったんです。空間が。玉三郎さんの芝居のすごさなんてそのころは分かっちゃいないし、舞台がどういうものかも分かってなかったけど、この世の中にこんな空間があるんだって思うくらい美しかった。舞台に関わって生きていこうって、そのときに思いました」

「いい大学、いい会社」からのドロップアウト

兵庫県西宮市で少年時代を過ごした。子どものころは野球ばかりやっていた。運動では負け知らず。野球のポジションはショートかセンターで、年上とじゃないと面白くなかった。西宮市の小学校の連合体育大会では、学校別リレーで常にアンカー。何をやっても自然に目立った。

将来の夢とかあったんですか? そう尋ねると、「子どものころは今しかなかった」と答えた。

「僕らが小学生のときは『将来の夢はプロ野球選手』っていう時代で、そう言っていれば無難だった。でもそのためにどうしようと考えるわけじゃない。なりたいものなんて毎日変わるし、それよりも今生きて、日々過ごしていることが楽しい。先のことなんてせいぜい、明日の約束ぐらい。将来何になりたいとか、全然考えてなかった。でも子どもってそんなものじゃないですか? 今の子どもは違うのかもしれないけど」

5年生のとき、野球の練習で膝蓋骨脱臼から軟骨を損傷。今ならスポーツ専門の整形外科もあるが当時はそんなものはなく、ギプスをしてひたすら安静。ギプスがとれるまでに半年かかった。

「(脚が)がりがりに痩せてて。そんなんで走ったって走れるわけないんですよ。でももう痛くないんだから走れるだろうくらいの気持ちで走ったら、あれ?って。一生懸命走らなくても勝ててた人にすーっと抜かれていった」

6年生の学校別リレーは補欠になった。

「先生が(お情けで)入れてくれたんだと思うんですけど。補欠だからみんなのお世話をしなきゃいけない。ものすごく明るくしてた覚えがあります。楽しく、楽しく」

負けず嫌いの萌芽かと思いきや、堤自身は首をかしげる。

「悔しい思いもあるけど、じゃあもう一度速く走るために努力したかといったら、何もしてないですから。そこからですかね、むしろ控えめに、なるべく目立たないようにしようってなったかもしれない」

中学校までは野球に打ち込んだ。野球をやっていれば安心で、先のことを考えずに「今」を生きることができた。高校1年生で野球をやめると「今」がすっぽりと失われた。

「自分の意思でやめたんですけど、やめてみたもののやりたいことが何もないことに気付いた」

高校にはほとんど行かなくなった。

「学校で学ぶことにも疑問を持った。学歴が全ての時代だったけど、勉強したい分野もない。俺どうなるんだろう、俺はいったい何をするんだろうって。自分が生きてる意味をものすごく考えた。おやじみたいにサラリーマンになって日々食べていくんだろうかとか。でも、へたしたらサラリーマンにもなれねえなと思ってたんで。いい大学行っていい会社入ってっていう道からは完全にドロップアウトしてた。自分はどうやって生きていくんだろうという将来に対する不安が初めて生まれた。めちゃめちゃ悩んで、ノイローゼみたいな状態になってたと思います」

20代、風呂なしの四畳半に7年住んだ

テレビで偶然見たアクションの撮影風景にひかれて、養成所に通うようになった。

「体を動かすことだったらいいのかなと思って、とりあえずって。そのことによって将来役者になりたいとかっていうのは一切なかったです。『とりあえずそこに入るためにがんばろう』という時間だけを求めてたのかもしれない」

東京の養成所に入るための試験に合格して、20歳になる直前に上京。しかしそこでも立て続けにケガをする。アクションがちゃんとできない状態になった。

冒頭の『天守物語』に出合ったのは、そんなころだった。

「舞台に関わって生きていこう」と決めたはいいが、食えなかった。上京したときに仮住まいのつもりで風呂なしの四畳半を借りたが、結局そこに7年住んだ。

「同期のやつが言ってたんですけど、『この人はこうやって死んでいくんだ』って思われてたらしいです。がりがりに痩せてるし。病気になって死んでてもおかしくなかったって。自分ではそうは思ってなかったけど、たぶんそうだったんでしょうね。実際、今から考えたらひどい状態でしたから。酒は飲んでたし、たばこも吸ってたし。食えねえのに。友だちが差し入れしてくれたり、そのころバブルだったからお金持ってる演劇好きな人たちが飯食いに連れてってくれたりしたから、なんとか生き延びたのかなと思う」

食えないにもかかわらず、「テレビドラマはやらない」と当時の所属事務所に宣言していた。

「僕はもともと芝居をやりたくてやっていた人間じゃないので、演技の経験もほとんどなかった。舞台でちゃんと学んで、実力をつけていきたいと思っていました。トレンディードラマの時代でしたけど、(テレビドラマは)自分のためにならないと思っていたから、そういうお話があってもやらなかったんです」

堤は、1987年にNHKのスペシャルドラマ『橋の上においでよ』で主演デビューを果たしている。大阪・戎橋を舞台にした物語で、テレクラに通う孤独な若者を演じて清冽な印象を残した。ドラマ出演のオファーは少なからずあったはずだ。しかし、視聴者が連続テレビドラマで堤を見るのは1996年の『ピュア』を待つことになる。

今も安定しているとは全く思っていない

連ドラに出ていない間、堤が生きていたのは、客席数200に満たない小さな劇場だった。隅田川の東側、染色会社「紅三」の工場跡を改装した劇場「ベニサン・ピット」は、永井愛、蜷川幸雄ら名だたる演劇人が拠点とした場所だった。

堤はそこでイギリス人の演出家デヴィッド・ルヴォーと出会う。ルヴォーは日本でも数多く公演を行い、俳優の信頼も厚い。ルヴォーの当時のホームグラウンドがベニサン・ピットだった。

「デヴィッドに言われたのは、『お客さんはお前なんか見に来てないんだ』ということでした。『お客さんは役と役の関係性を見に来ている、物語を見に来ているんであって、お前を見に来ているわけではない。だから会話をちゃんと成立させることに集中しろ』と言われた。『相手とどういう関係で、どういう思いでそれを伝えようとしているのかに集中しろ』と」

ルヴォーは、コクトーやゾラ、三島由紀夫といった近代劇の古典を取り上げた。「役者の仕事は自己主張ではない」というのはこのころに教わった。

一方で、役者に「人気商売」の側面があることは否めない。どんなに舞台で成果を出していても、テレビや映画に出て初めて「ブレークした」と言われる。実際、舞台だけでは食べていけなかった。

31歳で連続ドラマ『ピュア』に出演した。いわゆる「月9」のラブストーリーで、堤は屈託を抱える週刊誌記者を演じた。『ピュア』が放送されると、堤はファンレターが段ボール箱でいくつも届くような人気俳優になった。

「それまではベニサン・ピットでデヴィッドとやるような舞台には、大人の観客が見に来てたんです。それが、連ドラに出たらこれまでとは全く違うお客さんが来ていることに気づいて。上演中なのに使い捨てカメラでパチパチ撮るんですよ。フラッシュが光って、暗めの照明でやるような緊張感のある芝居も全部台無しになってしまって。本当に舞台が見たくて来ている人たちに申し訳ないって思ってた」

「ファンレターも僕、クソ真面目に全部ちゃんと読んでたんですよ。でも、ほぼ同じ文章でしたね。『初めは嫌な人だと思ってたけど、最後はすごくいい人で、よかったです』みたいな。言い合わせたのかと思うぐらい」

ドラマの中の人物にそこまで感情移入させたら喜んでもよさそうなものだが、堤は、よくできたフィクションに大衆が没入するその状況に恐ろしさを感じたと言う。

「本当に恐ろしいと思いました。この話にも通じるところがある」

堤は今、「近代演劇の父」と呼ばれるヘンリク・イプセンが19世紀の終わりに書いた戯曲『民衆の敵』に取り組んでいる。

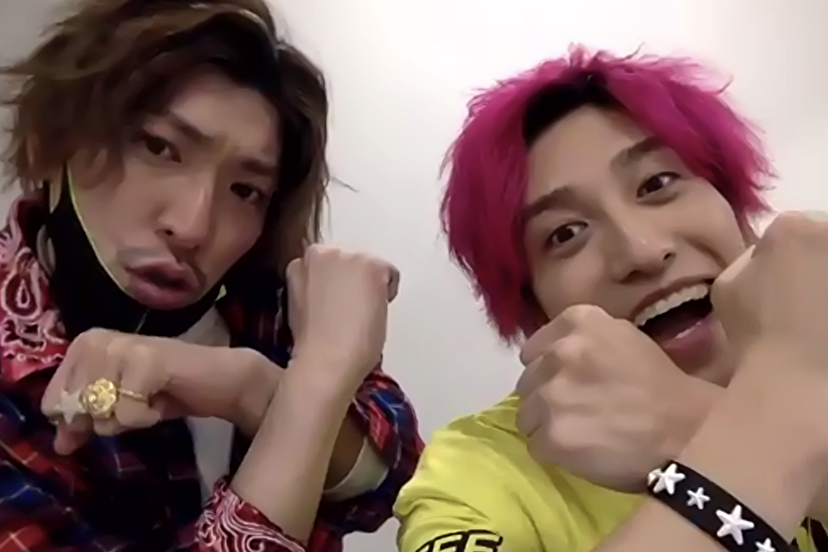

『民衆の敵』の稽古場で。右は段田安則(撮影:引地信彦)

堤が演じる開業医トマスは、町の唯一の観光資源である温泉が汚染されていることに気付く。トマスは調査論文を新聞に発表しようとするが、市長や地権者に阻まれ、次第に孤立していく。

「人間の根本的な愚かさ、集団心理の恐ろしさですよね。結局人間は、自分が生き残るために人をだましたりする。だましているのに、あいつが悪いとかこの町のためだとか、家族のためだとか、理由をつけて自分を正当化してしまう。誰でもそうだと思いますが、そういう人間の愚かさが巧みに描かれている。特に『民衆の敵』は、支配する側の悪というよりも、それに従う民衆の愚かさを突いていますよね。130年以上も前に書かれたものとは思えない。彼(トマス)も単なるヒーローではない」

この取材は稽古の始まる前だったが、すでに台本を読み込んでいるらしい口ぶりに「もう役が腑に落ちているんですね」と言うと、堤は否定した。

「いや、腑に落ちているなら稽古する必要ないですから。このまま本番にいけばいい。でもそれはできない。稽古を通じて、演出家の方向性を理解し、役者同士で共通意識を持つ。そうやって1カ月かけてつくっていくんです」

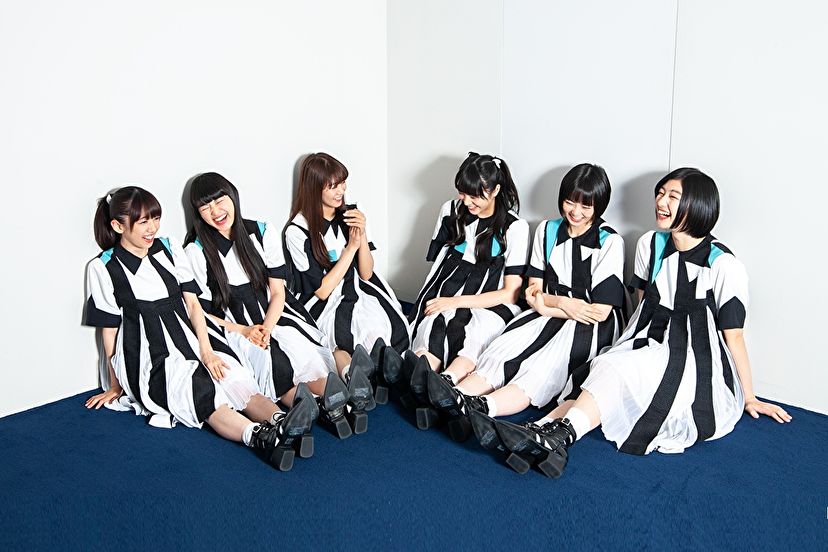

2016年の舞台『るつぼ』。左は黒木華。演出はロイヤル・シェイクスピア・カンパニー出身のジョナサン・マンビィ。『民衆の敵』でジョナサンと堤は再びタッグを組む(撮影:細野晋司)

2018年、舞台『近松心中物語』。宮沢りえ(左)と。演出はいのうえひでのり(撮影:宮川舞子)

改めて聞いた。そうして役をつくっていく、それが役者の醍醐味なのではないですか。

「醍醐味っていうか、仕事ですしね。でも、まあ、本当に仕事って割り切れたらもっと楽だと思いますが……。何なんでしょうね。僕は今も安定しているとは全く思ってないし、毎回違う作品、違う役をやるわけですから毎回不安だし、『できねえんじゃねえの?』『大丈夫か?』って思ってる。だからこそいつもちゃんと努力するんだと思う。できると思ってたら絶対、努力しないですから」

目の前の役を真摯に生きること。その積み重ねが役者としての堤をかたちづくっている。

堤真一(つつみ・しんいち)

1964年、兵庫県生まれ。最近の主な出演作に、ドラマ『スーパーサラリーマン左江内氏』『名刺ゲーム』、NHK連続テレビ小説『マッサン』、映画『本能寺ホテル』『銀魂2』、舞台『近松心中物語』『お蘭、登場』など。現在、声の案内人を務めるNHK『もふもふモフモフ』が放映中。主演舞台『民衆の敵』が11月29日~12月23日に東京・Bunkamura シアターコクーン、12月27~30日に大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。

スタイリング:中川原寛(CaNN)

ヘアメイク:奥山信二(Barrel)