3人組ユニット「w-inds.」が大きな進化を遂げている。デビュー時は10代で「歌って踊れる男性アイドル」だった。だがそれから17年が経ち、メンバーは全員30代。自分たちで作詞作曲に取り組み、音づくりなど細部までの楽曲制作に参加する。リードボーカルを担う橘慶太は自宅にスタジオをつくるほど、本格的に楽曲つくりにのめり込んでいる。w-inds.はなぜ「アイドルからの変化」を選んだのか。そこにはJ-POPへの危機感、さらにはアジアで日々変化する音楽シーンの影響があった。(Yahoo!ニュース 特集編集部)

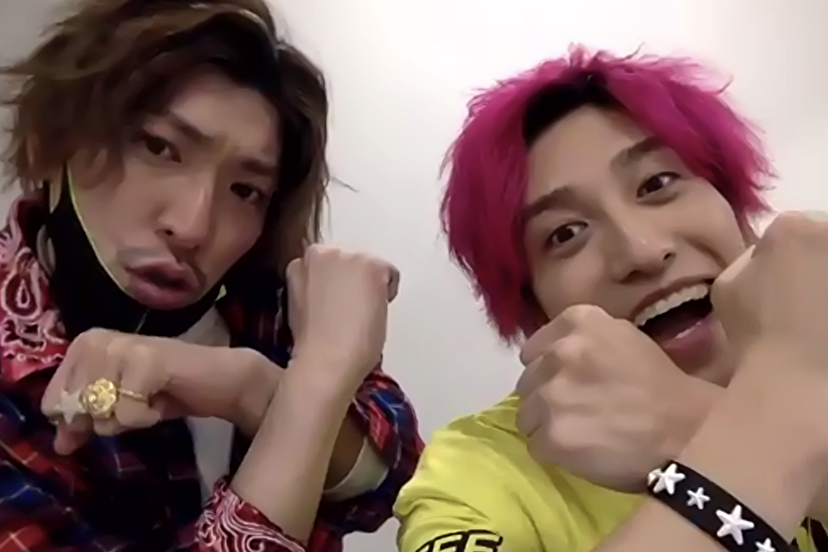

メンバー全員30代になった。左から千葉涼平、橘慶太、緒方龍一(撮影:栗原洋平)

アジアの舞台で芽生えた危機感

「2000年代前半から香港などのアジアのステージに立って、J-POPの素晴らしさを感じることもありましたが、逆に危機感を覚えることもありました」

橘はこう振り返る。2001年のデビュー以降、w-inds.は香港の音楽フェスなど、海外の舞台に積極的に立ち続けてきた。

危機感とはいったい何か。リーダーの千葉涼平が代弁する。

「フェスでは各国のアーティストと一緒になる。大きく変わってきたのが韓国。2000年代前半は歌謡曲みたいな感じで。日本でいう演歌みたいなアーティストばっかりで、正直魅了されなかったんですよ。でも、毎年のように新しいアーティストが増えてきて、純粋にかっこよくなった。そうしたなかで、慶太君の中には危機感が芽生えつつあったのは感じていました」

撮影:栗原洋平

K-POPの台頭は2000年代後半から顕著になった。2009年にはBIGBANGが、2010年には少女時代、KARAが日本市場にも進出し、アジア圏を席巻した。具体的な危機感とは何か。橘は長考した後にこう答えた。「このまま韓国のアーティストにジャパン・マネーを垂れ流していたら、J-POPには育成費がなくなってしまう」

2018年5月にはBTS(防弾少年団)が、アメリカの週間アルバムチャートである「Billboard 200」で1位を獲得。アジアのアーティストとして初の快挙だった。国を挙げて推進してきたK-POPの世界戦略が結実したといえる。

10代から海外の舞台に立ち、毎年のように進化するアジアの音楽市場の変化を肌で感じていたw-inds.は2009年には、アメリカのポップスのトレンドをいち早く吸収していたBIGBANGのG-DRAGONと手を組み、シングル「Rain Is Fallin'」をリリースしている。「『韓国で一番勢いのあるグループ』で真っ先に名前が挙がるのがBIGBANGで。当時日本でデビューしていなかったんだけど、彼らと一緒にやって、なにか吸収してやろうと思ったんです」と橘は振り返る。

クリエイターとして楽曲制作に取り組む

突き動かしていたのは「危機感」だけではない。もう一つの転機があった。それが2009年、当時ヒットメーカーであるNE-YO(ニーヨ)から楽曲提供を受けたことだ。ニーヨといえば西欧圏で大ヒットを次々と飛ばしていた大物アーティスト。だが、その提供曲が「流行のサウンドとは違っていた」(橘)のだという。

メランコリックさを漂わせながらもソリッドなダンスミュージックを聴かせた当時のニーヨのスタイルとは異なり、1990年代のヒップホップを連想させるようなサウンドだった。自分たちの理想とする海外の最先端の楽曲が届かなかったことに対し「ニーヨに『ちょっともう一回やり直してよ』なんて言えるわけもなくて。海外の作家に日本の僕たちが曲をリクエストして、さらに『流行の最先端のもの』を提供してもらうことの難しさを痛感した」という。

撮影:栗原洋平

こうして日々変化する音楽業界に取り残されまいと、2010年のシングル「Addicted to love」のカップリング「Now You're Gone」から、橘は共作者として初めて本格的に作曲に参画し始める。自ら楽曲制作ソフト「Logic」を購入し、ゼロから勉強を始めた。「筋トレと同じで徹底的にのめり込んでいく性分なんですよ」と笑う。

緒方龍一は橘が自作した曲を初めて聞いたときのことを覚えている。「慶太君の頭の中がそのまま音になっているようで。『えっ、この音、どうやってつくってるんだろうな』ってびっくりしましたね」。橘はその後ものめり込むように理想とするサウンドの探究を続けた。「Now You're Gone」以降、2016年までに橘は5曲の制作に関わることになる。

「年相応の立ち位置を確立しなきゃいけない」

2017年のシングル「We Don't Need To Talk Anymore」では、さらに歩みを進め、橘が作詞作曲に加えてサウンドの全体をプロデュースし始める。2018年7月の最新アルバム「100」では、橘が作詞・作曲に加えて、セルフプロデュース、ミックスやレコーディング、メンバーの歌を指導するボーカル・ディレクションまで行うことになった。世間のw-inds.に対して持つ「アイドル」というイメージとは乖離した働きぶりともいえる。そこまで踏み出したのはなぜなのだろうか。

橘が作詞作曲、サウンドのプロデュースまで踏み込んだ『We Don't Need To Talk Anymore』

「変わらないといけない、と思ったんです。15歳でデビューしたときの『Forever Memories』を、40歳まで続けることはどう考えても無理です。変声期前のあの歌を超えることができないから、変わるしかない。そうなるとw-inds.の武器を磨かなきゃいけない。年相応のパフォーマンスだったり、音楽性だったり、立ち位置を確立しなきゃいけないんです」

2000年のデビュー曲『Forever Memories』の時はまだ変声期前だった

「100」には、マスタリング・エンジニアのマイク・ボッツィも参加している。彼は、アメリカでアルバムチャート初登場1位を獲得し、100万枚以上を売り上げたケンドリック・ラマーの2017年のアルバム「ダム」にも参加していた人物だ。大物エンジニアの起用も彼らなりの狙いがある。「彼にお願いしたら音づくりのデータをもらえるなと思ったんです。それを見れば何をやっているかが一目瞭然だなと思ってお願いしました」(橘)。「2曲やってもらったんですけど、音づくりのレシピを全部もらって『こうしたらこういう音になるのか』って学びましたね」(緒方)。メンバーそれぞれが変化を恐れず、貪欲に最先端の音楽を吸収する。「いわゆるJ-POPの枠を超えることをやりたいんです」と3人は口をそろえる。

撮影:栗原洋平

「J-POPの枠」を超える

アジア、世界を見据えるw-inds.だからこそ、一歩引いた目線でJ-POPが見える。「J-POPの枠」とは、具体的にはどんなものだろうか。橘はこう解説する。

「サウンド・メイキングですね。J-POPと海外の音楽では作り方が全く違うんです。海外では音数の少ない音楽が多い。J-POPは音数もコード進行も多すぎるんです。詰め込みすぎて、情報が多すぎるんです」。

アメリカを中心として、海外では楽曲の伴奏の音数も、使われるコードも減ってきている。どんどんシンプルになってきているという。それに対して、J-POPでは情報量が多い状態のまま。

「J-POPは何がメインディッシュかというと、基本的には歌詞だけなんですよね。でも、海外の楽曲を幅広く聴いていると、歌詞の場合もあれば、ヴォーカルの場合もあるし、ドラムのキックの場合もある。いろんなパターンがあるけれど、やっぱり音数は少なくて、アーティストとメインディッシュが目立つ作り方になっているんです」

撮影:栗原洋平

千葉は「もちろん今もJ-POPにもよさはある」と前置きしたうえでJ-POPの現状をこう分析する。「国民みんなが歌える“カラオケソング”が中心かな。聴き手も歌いやすいもの、踊りやすいものを求めているように感じます。みんなに寄り添っている音楽が中心なのかなと思います」

橘も「J-POPが再び盛り上がるポイントを模索している」のだという。「素人が歌えないことをやるのが、僕たちプロの仕事なんじゃないかって。音楽が“芸能化”しすぎて、音楽以外の要素と結びつきすぎているとも思うんです。それをちゃんと音楽だけに戻すことも必要なのかな」。いまや握手会、チェキ会などの付随サービスで売上枚数を伸ばすのが日本の音楽市場では定石になりつつある。

「商業的な意味ではなく、音楽的にはJ-POPが先細り、どんどん崖に追い詰められると思いました。そうなる前に、何か動きたいと考えたんです」。何か動きたい。そんなw-inds.の危機感が、現在の彼らの「変化」を生み出している。

撮影:栗原洋平