2018 食品ロス関連 10大ニュース

2018年(平成30年)、平成最後の師走が終わろうとしている。2018年1月から12月までの12ヶ月間に起こった出来事で、マスメディアに取り上げられるなど、人々の印象に残ったであろう食品ロス(フードロス)関連の話題をまとめてみたい。

1、自然災害による食品ロス

7月の西日本豪雨や9月の北海道地震など、自然災害の多い年だった。公益財団法人日本漢字能力検定協会により全国公募で決定する「今年の漢字」でも「災」が選ばれた。

『「廃棄1時間前に入ってきたパン、ほとんど捨てた」食料が運ばれても西日本豪雨被災地のコンビニが嘆く理由』で書いたように、西日本豪雨の影響で交通網が乱れ、トラックの到着が遅れ、賞味期限や消費期限の手前に設定されている「販売期限」ギリギリに納品されたおにぎりやパンは、被災地のあるコンビニでは、販売時間が1時間しかなく、泣く泣く捨てたと話した。

ある関係者は、前述の記事を読んで「こっちは一生懸命運んだのに捨てたことだけ記事に書いて」と苦言を呈したそうだ。もちろん、その努力は素晴らしい。だが、自然災害時に食品を被災者に届けようと懸命になるのは、誰もが同じだ。(筆者も東日本大震災でトラックに乗り何度も被災地に行ったが、誰かに褒められるために行ったのではないし、非常事態にそんなことで評価される必要など感じていない)

言いたいのは、食品が不足し、交通網が乱れる時くらい、消費期限の2−3時間前に設定されている「販売期限」を緩和することはできないか、それによって食品ロスは少しでも減るのではないか、ということだ。商慣習や社会構造が食品の廃棄を増やしてしまっている。自然災害時には、その廃棄量が、より増えている現実がある。その事実を指摘し、少しでも改善し、ロスを減らしてはどうかということを提案している。

北海道地震では、コンビニの幕の内弁当の、ほんの一部が製造できないため出荷できず、他の食材を廃棄するため泣いている食品企業の社長がいた。震災直後から営業を開始して賞賛されたが、店員も被災者であり、店におんぶにだっこの状態で頼りきっていいのだろうかということも強く感じた。災害時に言われる「自助・共助・公助」のうち、第一は自らを助ける「自助」だ。

支援物資として提供された液体ミルクについては、情報が錯綜した。「直接自治体に聞いてみたらどうか」というアドバイスのもと、北海道と岡山県に聞いてみたが、後日、ハフィントンポストの記事で液体ミルクの処理について、その真偽が問われていた。

2、働き方改革と食品ロス削減

日本経済新聞社の「日経WOMAN」ウーマン・オブ・ザ・イヤー2019で京都・佰食屋の中村朱美さんが大賞を受賞した。一日100食限定、働く時間も限定し、食品ロスを出さない経営方式が全国のトップとして評価されたのは大きい。

日本経済新聞社は10月1日付の記事で「2018年は食品ロス元年」と評していた。経済紙がこのように評価するのはありがたい。ただ、内容としては「食品ロスを再利用してのビジネスが活発化」ということだった。国連サミットでSDGs(持続可能な開発目標)が採択された今、向かうべきは、「余ったら再利用かリサイクル」の前に、「適量を製造し、販売し、購入する」という「Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)」だ。

『「サマータイムやめて」スーパーとコンビニの悲鳴の裏側』で書いた通り、無用な作業は極力減らし、働く時間を限っていくことが大事だ。

あるところで「日本人は、最初の時刻(待ち合わせなど)はキッチリ守るが、最後の時刻は守らない」という趣旨を読んだ。その通りだ。いつまででも時間があると思っている。

経済産業省では2025年までに電子タグをコンビニ大手5社で1000億枚にというプロジェクトがある。ダイナミックプライシングといって、食品の期限に合わせて自動的に価格を調節する仕組みもある。このような、IoTを利用した食品ロス削減対策は、働き方改革に繋がるだろう。

3、季節商品にNO!「対前年比◯%増」はもう古い

毎年2月、節分の時期に話題となる恵方巻の廃棄。2018年2月には、兵庫県のスーパー、ヤマダストアーが「もうやめにしよう」と、大量販売をやめる広告を打ち、多くの人の共感を得た。

食品業界だけではなく、多くの業界が「対前年比◯%増」という目標を立てている。つまり、昨年の同じ月より数%以上多く売ることを目標にしている。それが毎年、延々と続く。人口は減っているのに、少しおかしくないか。

バレンタインデーやうなぎも同様だ。その日一日しか売れないものは、余らせない工夫をしたい。

4、プラストロー廃止

直接、食品ロス(フードロス)に関係する訳ではないが、「No Waste(無駄を出さない)」暮らしということで、これもロスを減らす動きだろう。飲食業界でプラストローをなくす動きが多くあった。

アディダスは世界75カ国のオフィスでペットボトルの使用を禁止している。

フィリピンではショッピングモールやコンビニで紙袋の使用が2016年ごろから始まっている。イタリア・ミラノでもプラ使用を控える動きが見られた。

5、コンビニで見切りせず廃棄する問題

見切り販売は、小売側にとっては損になるが、廃棄よりはいい。全国ほとんどのスーパーや、デパ地下などでも行われる「見切り」販売は、相変わらず、コンビニでは進んでいない。もちろん、見切りしないで売り切れるのが一番だが、売れ残るのなら、廃棄ではなく「見切り」が次の策だろう。

コンビニエンスストア11店舗の損益計算書を税理士に診断して頂いた、『「見切り販売はしたほうが儲かる」 コンビニ11店の損益計算書を分析』という記事は、意識高い方の多くに読んで頂いた。見切りするのとしないのとでは、年間400万円、つまり、日本の平均サラリーマン年収ぐらいの差がついてしまう。廃棄するのは環境へ負荷をかけるばかりか、経済的な損失であり、働き方改革にも繋がらない。

弁当の賞味期限延長や、深夜営業の一部店舗で中止、電子タグの導入予定など、いい取り組みが見られるので、この「見切りせずに廃棄」の部分が改善されることを願っている。

6、国が家庭由来の食品ロス半減の数値目標を設定

2018年6月、国(環境省)が、家庭由来の食品ロスを2030年度までに半減させる(対2000年度比)という数値目標を初めて発表した。

これまで一度も国としての数値目標は発表されていなかったので、このことは大きい。環境省は、食品ロスに特化したポータルサイトも10月30日に発表した。

ただ、一般の人の反応を見ると「食品ロスは家庭じゃなくて店だろ!」というものも多い。消費者一人ひとりの意識、そして行動を変えなければ、半減達成は期待できない。

もちろん、事業者の削減努力も必要だ。

環境省が毎年3月末に発表している、一人1日当たりのごみ発生量の全国ランキングでは、人口50万人以上の区分で愛媛県松山市が全国一少ないという結果となった。

47都道府県では、長野県が3年連続で最も少ない一位だ。

このようなランキングで一位を目指そう、という呼びかけは、市民のモチベーションを上げるだろう。

7、商慣習変更や規格外の活用など先入観を打ち破る仕組み

スーパーマーケットを取材させて頂いた記事の中で、アップしてから翌月になっても多く読まれていたのが、群馬県高崎市のスーパーまるおかの記事だ。「大量生産・大量販売こそ良し」とされてきた風潮に反し、「食料品は少量生産に戻るべき」という考え方が、人々の共感を呼んだのだろう。われわれ消費者には、スーパーでは「安ければいい」という考え方があるが、そうではなく、体と心を作る食べ物に対して投資をすることこそ必要だ、という丸岡社長の考え方は、一朝一夕に完成したものではなく、長年の試行錯誤から成り立っている。

これまでは、ほとんど流通に乗ってこなかった「規格外」の活用も、じわじわと目立ってきた。

何がどのくらいの量出てくるかわからない、そんな規格外の魚を仕入れ、当日にメニューを仕上げて美味しく提供する居酒屋、魚治(うおはる)や、同じく「畑にある野菜、1万円分買い取るよ」という、畑の都合に合わせるレストランターブルオギノ、これまで捨てていた摘果(てきか)りんごを活用し、食品ロス(フードロス)を減らすだけでなく、ゼロだった農家の夏の収入を1ヶ月あたり20〜30万円増やした長野の「りんご乙女」の取り組みなど、どれも魅力的な取り組みで、応援したくなる。

京都市が市内のスーパーの協力のもとで行なった、販売期限で棚から撤去するのでなく、賞味期限・消費期限ギリギリまで売ることで、ロスが減り、売り上げが上昇した実証実験も、全国の自治体やスーパーで見習ってほしい好事例だ。

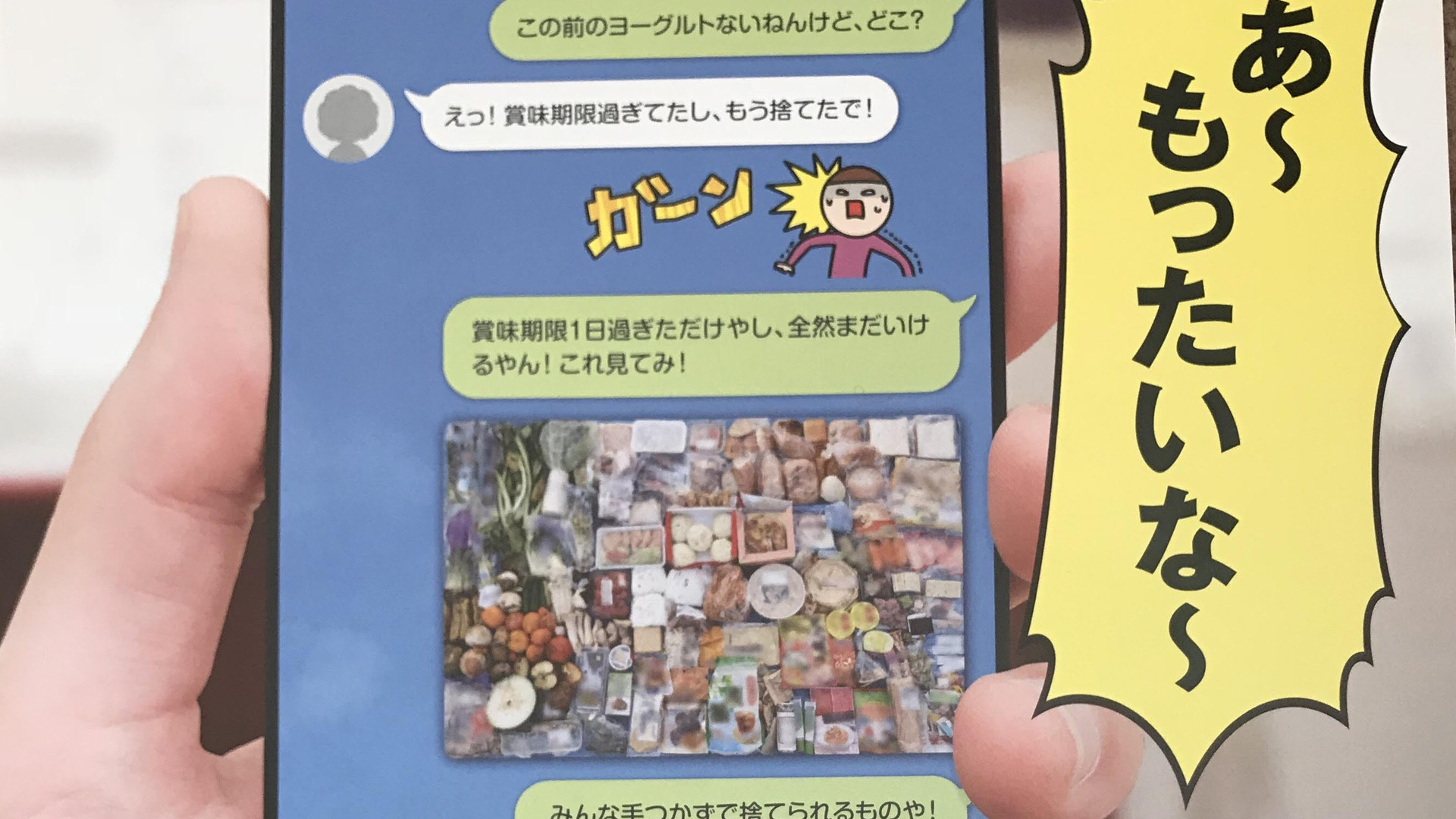

8、賞味期限の日付表示を抜く

賞味期限が新しいものを取ろうと、店の棚の奥に手を伸ばす行為は、多くの人が経験している。筆者調査によれば、1,542名中、88%に当たる1,367名が経験している。

賞味期限は、日本の場合、3ヶ月以上あれば、日付は省略できる。現実には多くのものに入っているため、日付表示を抜く動きがメーカーと小売店で少しずつ進んできている。早いところでは清涼飲料水業界が2013年5月から進めている。

日本では、スーパーやコンビニの棚で店員が頻繁に日付管理をしている姿が見受けられる。イタリア取材では、ほとんど見られなかった。

ヨーロッパでは18ヶ月以上賞味期間があれば「年」表示だけでOKという国が複数ある。

賞味期限切れ卵は生で何日食べられる?ニワトリが24時間かけて産んだ卵を賞味期限で容赦なく捨てる私たちという2018年5月の記事も、いまだに多くの人に読んで頂いている。

賞味期限を見た瞬間、思考停止になって鵜呑みにするのではなく、自身で考え、判断する自主的な姿勢が望まれる。これは賞味期限だけの話ではない。

9、超党派による食品ロス削減議員連盟の発足

ついに超党派による「食品ロス削減及びフードバンク支援を推進する議員連盟」が発足した。

2018年6月13日と2018年11月28日に開催された、食品ロス削減の法案は、残念ながら2018年中には通らなかった。次回に期待したい。

10、フードシェアの取り組み

2018年は、食品をシェアする動きがより強まった。食品ロスを活用したビジネスの誕生や、自治体が中心となってのフードドライブ、フードバンクへ参画する動きも以前より多くなってきた。

以上、まだまだあるが、主なものを10件、取り上げてみた。

2019年は、このような動きがさらに進むことを願う。全国や世界にある優れた事例を、これからも見つけて紹介していきたい。