水問題やその解決方法を調査し、情報発信を行う。また、学校、自治体、企業などと連携し、水をテーマにした探究的な学びを行う。社会課題の解決に貢献した書き手として「Yahoo!ニュース個人オーサーアワード2019」受賞。現在、武蔵野大学客員教授、東京財団政策研究所「未来の水ビジョン」プログラム研究主幹、NPO法人地域水道支援センター理事。著書に『水辺のワンダー〜世界を歩いて未来を考えた』(文研出版)、『水道民営化で水はどうなる』(岩波書店)、『67億人の水』(日本経済新聞出版社)、『日本の地下水が危ない』(幻冬舎新書)、『100年後の水を守る〜水ジャーナリストの20年』(文研出版)などがある。

記事一覧

1〜25件/226件(新着順)

96%の水道事業が値上げ。いちばん高い自治体は月2万5837円、いちばん安い自治体は1266円の格差

96%の水道事業が値上げ。いちばん高い自治体は月2万5837円、いちばん安い自治体は1266円の格差 岸田総理が今後の水政策の方向性を示す。3分間の発言をひもとく

岸田総理が今後の水政策の方向性を示す。3分間の発言をひもとく 各地の湖の水位が下がっていく。小雨だけでない深刻な理由

各地の湖の水位が下がっていく。小雨だけでない深刻な理由 「トイレのにおい」。オリンピック水泳会場への汚水流入をどう防ぐか。東京とパリの対策の違い

「トイレのにおい」。オリンピック水泳会場への汚水流入をどう防ぐか。東京とパリの対策の違い 東京の雨でビールをつくる日本初のプロジェクトが始動

東京の雨でビールをつくる日本初のプロジェクトが始動 「水のノーベル賞」受賞の沖大幹教授。その受賞理由とは?

「水のノーベル賞」受賞の沖大幹教授。その受賞理由とは? 過去20年で水紛争676件。毎年2150万人が気候難民に。「世界水の日」のテーマは「平和のための水」

過去20年で水紛争676件。毎年2150万人が気候難民に。「世界水の日」のテーマは「平和のための水」 小さな自然再生:地域社会の未来を築く手づくりの力

小さな自然再生:地域社会の未来を築く手づくりの力 東日本大震災から13年が経過し水道施設の耐震化はどのくらい進んだか

東日本大震災から13年が経過し水道施設の耐震化はどのくらい進んだか インフラ老朽化、災害頻発、人口減少。国難に備える「水みんフラ」とは何か?

インフラ老朽化、災害頻発、人口減少。国難に備える「水みんフラ」とは何か? アサヒ、キリン、コカコーラ、サントリー。飲料メーカーが行う「持続的な水への取り組み」とは何か

アサヒ、キリン、コカコーラ、サントリー。飲料メーカーが行う「持続的な水への取り組み」とは何か 経済成長率6.4%見通しのインドのアキレス腱

経済成長率6.4%見通しのインドのアキレス腱 スペイン・カタルーニャの600万人が厳しい水制限。気候変動だけではない乾燥化の理由

スペイン・カタルーニャの600万人が厳しい水制限。気候変動だけではない乾燥化の理由 対岸の火事ではないチリの森林火災。世界で頻発する森林火災と地球温暖化の負の連鎖

対岸の火事ではないチリの森林火災。世界で頻発する森林火災と地球温暖化の負の連鎖 被災地へ届け。身近な材料で効率よく雨を集める「手づくりレインキャッチ」を小学生がつくった

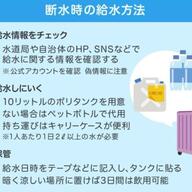

被災地へ届け。身近な材料で効率よく雨を集める「手づくりレインキャッチ」を小学生がつくった 長期間の断水から考える「水の備え」。水道管の耐震化1位は神奈川、2位は東京。最下位は?

長期間の断水から考える「水の備え」。水道管の耐震化1位は神奈川、2位は東京。最下位は? 能登半島地震から1か月。断水長期化で暮らしへの影響深刻

能登半島地震から1か月。断水長期化で暮らしへの影響深刻 市民が技術をもちよって小さな自然を再生する

市民が技術をもちよって小さな自然を再生する 水道メーター盗難多発と銅価格高騰との関係

水道メーター盗難多発と銅価格高騰との関係 能登半島地震で断水でも、わずかな水で多くの人がシャワーを浴びられる装置

能登半島地震で断水でも、わずかな水で多くの人がシャワーを浴びられる装置 能登半島地震で断水。水を確保する方法、健康を保つ方法

能登半島地震で断水。水を確保する方法、健康を保つ方法 「民間に任せても万事うまくいくわけではない」を証明したイギリスの民営水道テムズ・ウォーター

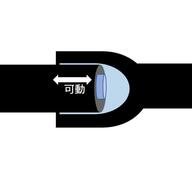

「民間に任せても万事うまくいくわけではない」を証明したイギリスの民営水道テムズ・ウォーター 水道管の凍結・破裂対策「5つの備え」

水道管の凍結・破裂対策「5つの備え」 10年に1度の寒波による水道管破裂、断水に注意。空き家や過剰な「出し水」など意外な原因も。

10年に1度の寒波による水道管破裂、断水に注意。空き家や過剰な「出し水」など意外な原因も。 PFOS、PFOA対策で来年の水道料金は高騰するか?

PFOS、PFOA対策で来年の水道料金は高騰するか?