1961年長野県大町市八坂生まれ(現在、信濃大町観光大使)。NHK高校講座、ラジオ深夜便にレギュラー出演中。宙ツーリズム推進協議会代表。国立天文台で国際天文学連合・国際普及室業務をを担当。専門は天文教育(教育学博士)。「科学を文化に」、「世界を元気に」を合言葉に世界中を飛び回っている。

記事一覧

1〜25件/70件(新着順)

12月14日に極大を迎える「ふたご座流星群」

12月14日に極大を迎える「ふたご座流星群」 11月8日の皆既月食・天王星食に備えよう

11月8日の皆既月食・天王星食に備えよう 12月13日&14日の深夜に見頃を迎える「ふたご座流星群」 -見上げてごらん。冬の星空を-

12月13日&14日の深夜に見頃を迎える「ふたご座流星群」 -見上げてごらん。冬の星空を- ほぼ「皆既」! たいへん深い部分月食が全国各地でどのように見られるのか? 高まる期待と注目点

ほぼ「皆既」! たいへん深い部分月食が全国各地でどのように見られるのか? 高まる期待と注目点 「鬼滅の刃」にも出てくる上弦・下弦ってどんな月? 夜空の観測ポイントを解説

「鬼滅の刃」にも出てくる上弦・下弦ってどんな月? 夜空の観測ポイントを解説 見上げてみよう 9月21日は「中秋の名月」

見上げてみよう 9月21日は「中秋の名月」 ペルセウス座流星群、そして夏の夜空に輝く「金・木・土」

ペルセウス座流星群、そして夏の夜空に輝く「金・木・土」 5月26日はスーパームーン皆既月食

5月26日はスーパームーン皆既月食 しぶんぎ座流星群が極大に

しぶんぎ座流星群が極大に 天文・宇宙の話題 2020年を振り返る

天文・宇宙の話題 2020年を振り返る 夕刻、南西の低空にて、木星と土星が世紀の大接近!

夕刻、南西の低空にて、木星と土星が世紀の大接近! 極大を迎える「ふたご座流星群」 -冬の星空を見上げてみよう

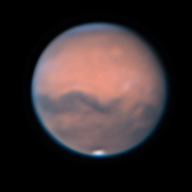

極大を迎える「ふたご座流星群」 -冬の星空を見上げてみよう 火星最接近 10月中は観望の好機

火星最接近 10月中は観望の好機 見上げてみよう 10月1日は「中秋の名月」

見上げてみよう 10月1日は「中秋の名月」 流れ星に願いを! -夏の風物詩、ペルセウス流星群が8月12日極大に-

流れ星に願いを! -夏の風物詩、ペルセウス流星群が8月12日極大に- 梅雨空の向こうに美しき天空の訪問者「ネオワイズ彗星」

梅雨空の向こうに美しき天空の訪問者「ネオワイズ彗星」 6月21日夏至の日の日食情報 ー全国各地、おうちで日食観察を-

6月21日夏至の日の日食情報 ー全国各地、おうちで日食観察を- 月を愛でよう! 今年は9月13日が中秋の名月

月を愛でよう! 今年は9月13日が中秋の名月 天文学 平成30年の歩みと令和の時代への期待

天文学 平成30年の歩みと令和の時代への期待 1月6日、平成最後の部分日食を見よう-安全に観察するために大事なこと-

1月6日、平成最後の部分日食を見よう-安全に観察するために大事なこと- 平成最後の流星群観察に防寒・防光対策をして臨もう -1月4日早朝のしぶんぎ座流星群

平成最後の流星群観察に防寒・防光対策をして臨もう -1月4日早朝のしぶんぎ座流星群 2019年、期待の天文現象とは?

2019年、期待の天文現象とは? 創設100年を迎える国際天文学連合 -社会化する学術団体の一例として

創設100年を迎える国際天文学連合 -社会化する学術団体の一例として ふたご座流星群極大へ -冬の星空を見上げてみよう-

ふたご座流星群極大へ -冬の星空を見上げてみよう- 流れ星を見る方法 -オリオン座流星群はどのぐらい出現するのか?-

流れ星を見る方法 -オリオン座流星群はどのぐらい出現するのか?-