物価高以上に深刻で急激な結婚のインフレ「店は開いていてももはや買えるような代物ではなくなった」

婚姻減の原因について

「なぜ結婚が減ったのか?」

こういう質問をメディアの取材では必ず聞かれる。

とはいえ、それを数行または数秒で表現するのは無理があるのだが、あえて大きな要因だけに絞れば、「婚姻にまつわる環境構造の変化」であるということは言える。

ひとつは、社会環境である。

これは当連載でも何回かテーマとして記事を書いているのでそちらをご参照いただきたい。少なくとも「若者の恋愛離れ」とか「草食化」などという個人の価値観の問題ではない。かつての40-50年前の若者も同様だったが、そんな受け身であっても、恋愛に自信がなくても、結婚するための社会的お膳立てがあったがゆえの皆婚だった。逆に言えば、お膳立てが減った分しか婚姻数は減っていない(参照→日本の結婚は30年前にはすでに詰んでいた。失われた社会的システム)。

もうひとつは、経済環境である。

失われた30年と呼ばれる1990年代から2020年にかけて、20代の若者の額面給料は多少はあがったものの、社会保険料などの負担の増加によって手取りはむしろ減っているという状況がある。

それと同時に、1995-2005年あたりに該当する就職氷河期というものもあった。運よく希望通りの大手企業に就職できた若者は別にすれば、不本意な職場、不本意な給料、不安定な将来を突きつけられた当時の若者も多いだろう。

丁度その頃、本来は第三次ベビーブームが来るはずだったが、それは来なかった。経済的に不安定な若者は結婚どころか、日々の生活で精一杯だったからである。

「金がないから結婚できない」なんてない?

さて、この経済環境の問題について言及すると必ずこう反論してくる者がいる。

「結婚した方がお得。一人口は食えねど二人口は食えるというが、経済的に苦しいからこそ結婚した方が楽になるのだ」と。

確かに、かつての結婚というのは、経済共同体の生成でもあり、夫婦協力して働き(そもそも農業従事人口の多かった明治時代初頭までほとんどの夫婦は共働きである)、子どもはある意味労働力の生産でもあった。つまり、結婚とは「生産活動」の一環であり、貧しいからこそ結婚や出産による経済的恩恵があったのだ。

ところが、もはや、結婚とは「消費活動」のひとつとなった。それもいつの間にか「贅沢な消費」に分類されてしまっている。

ネットニュースなどで、「子ども一人を育て上げるのにかかる費用は、すべて公立で済ませても2500万円、私立なら4000万円かかる」などと言われると、クルマでいえばポルシェやフェラーリの新車を買えと言っているようなもので、「とてもそんなお金は用意できない」と委縮してしまう。

2015年という分岐点

「結婚が消費活動」となった変わり目は、私の見立てでは2015年あたりからだと見ている。

こちらの記事(参照→20代の若者が考える「年収いくらなら結婚できるか?子ども産めるか?」その意識と現実との大きな乖離)に書いたが、2014年まで、独身の若者が考える「結婚に必要で可能な世帯年収」はその頃の25-29歳の男性の平均給料と同等だった。要するに、2014年までは20代後半の男性の一馬力の平均給料でも結婚できると若者自身が思っていた。

しかし、これが2015年以降に、この結婚に必要・可能な年収が爆上がりする一方で、男性の給料はそれほどあがらない。ならば、と女性は婚活で「年収500万円以上の人」を探しまわるが、そんな人はとっくに既婚者か売約済みで未婚の中にはごくわずかしかいない。

「年収300万円同士でもふたりあわせれば世帯年収600万円になるのだから、そうすればいいではないか」という声もあるが、2020年の国勢調査ベースでも、出産や子育ての際に末子0歳児を持つ母親の6割近くは無業(育休なども含む)になるわけで、どうしても瞬間的に夫の一馬力になる時期があると考えれば、夫となる人の個人年収が300万円では心許なくなるのである。

そもそも、女性にすれば「二人合わせて600万円」という合理的な解答は、頭では理解しても感情として受け入れられないというのもある。実際に、妻が夫より稼いでいる夫婦というのは1割しか存在しない。

パワーカップルと生涯未婚

すると、皮肉にも、一馬力でもある程度余裕がある600万円以上の男性と、同じ会社や同じような業界で働き、同じように600万円稼ぐ女性とが出会って結婚し、互いにフルタイム勤務を継続して世帯年収1200万円以上のパワーカップルが生まれる一方、300万円台の年収の男女は未婚のまま、気付いたら生涯未婚対象年齢の45歳を過ぎているということになる。

生涯未婚者の年収分布の最頻値は男女とも300万円台である。

実際に、児童のいる世帯の年収分布を見れば、ある一定の高年収世帯(900万円以上)の世帯数は減っていないが、中間層とよばれた400-600万円世帯だけが激減している。要は、今の婚姻減とは中間層が結婚できなくなっているということになる。

そして、児童のいる世帯数と児童のいる世帯の平均年収で見比べると、その分岐点は丁度2015年あたりで分かれている。

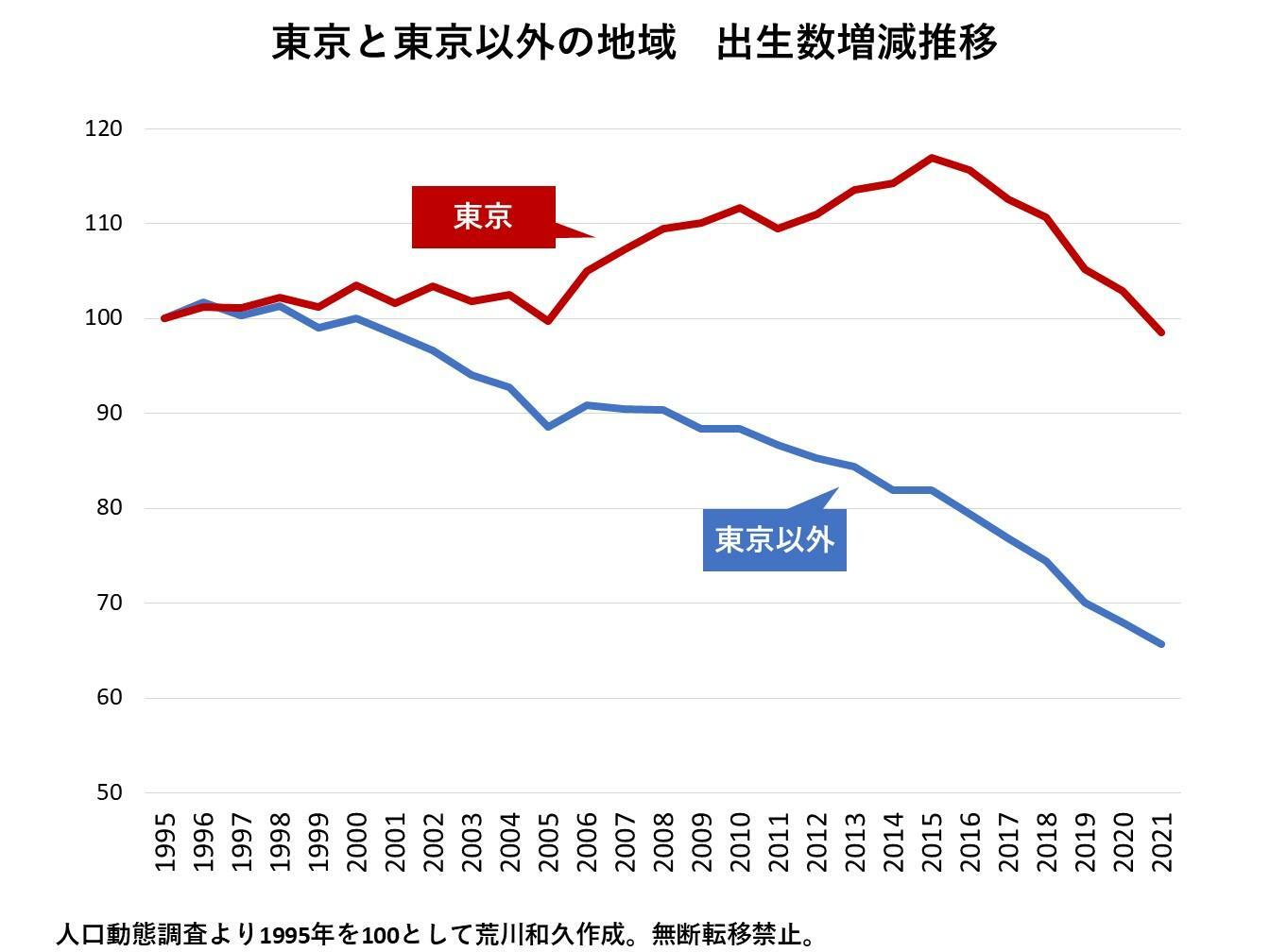

奇しくも、2000年以降唯一出生数を増加させていた東京都が減少基調に転じたのも2015年あたりである。

中間層には高嶺の結婚

結果、現在起きているのは、裕福な独身男女同士でしか結婚も出産もできないという状況で、東京23区ではこの6年以内に子どもを産んだ夫婦の年収中央値は1000万円を超える。これは、みんなの年収があがったわけではない。子のいる世帯の絶対数は激減しているわけで、単に裕福な層だけが結婚も出産も可能になったというだけのことである。

誤解を恐れずに、わかりやすく言えば、「東京ではタワマンに住めるような経済力のある夫婦が子どもをたくさん産んでいる」のである。千代田区、港区、中央区は出生率が増加している一方で、かつて子沢山だった足立区、葛飾区、江戸川区の出生率は急降下している(参照→遅れてきた「日本最期の人口ボーナス」東京23区で子どもの数が増えている場所)。

2015年あたりから「結婚と出産がインフレ」を起こし、中間層では買えない商品になりつつある中で、コロナ禍の若者に対する「恋愛ロックダウン」がダメ押しをした。さらに、子育て支援金などという新たな「絶対解約できないサブスク」を強制的に契約させられるに至って、中間層以下の若者の結婚意欲はとどめを刺された。

認知的不協和から心の平静を保つために、若者が「そもそも結婚なんてしたくなかった」「子どもなんて最初からほしいと思っていない」と思うようになるのは致し方ないのである。

関連記事

「未婚男性→結婚した男性→子を持った男性」それぞれの年収差はどれくらいか?

無業男性の生涯未婚率は7割超だが、有業でも未婚率が増える「女性の上方婚」志向

-

※記事内グラフの商用無断転載は固くお断りします。

※記事の引用は歓迎しますが、筆者名と出典記載(当記事URLなど)をお願いします。

※記事の内容を引用する場合は、引用のルールに則って適切な範囲内で行ってください。