高校生の娘にまで及んだ誹謗中傷。そこに関わる「安倍政治」の横暴と圧力を無きことにしてはいけない

いったい、これのなにが「捏造」に当たるのだろうか?

そういう強い憤りを覚えてしまう現実を目の当たりにするのがドキュメンタリー映画「標的」だ。

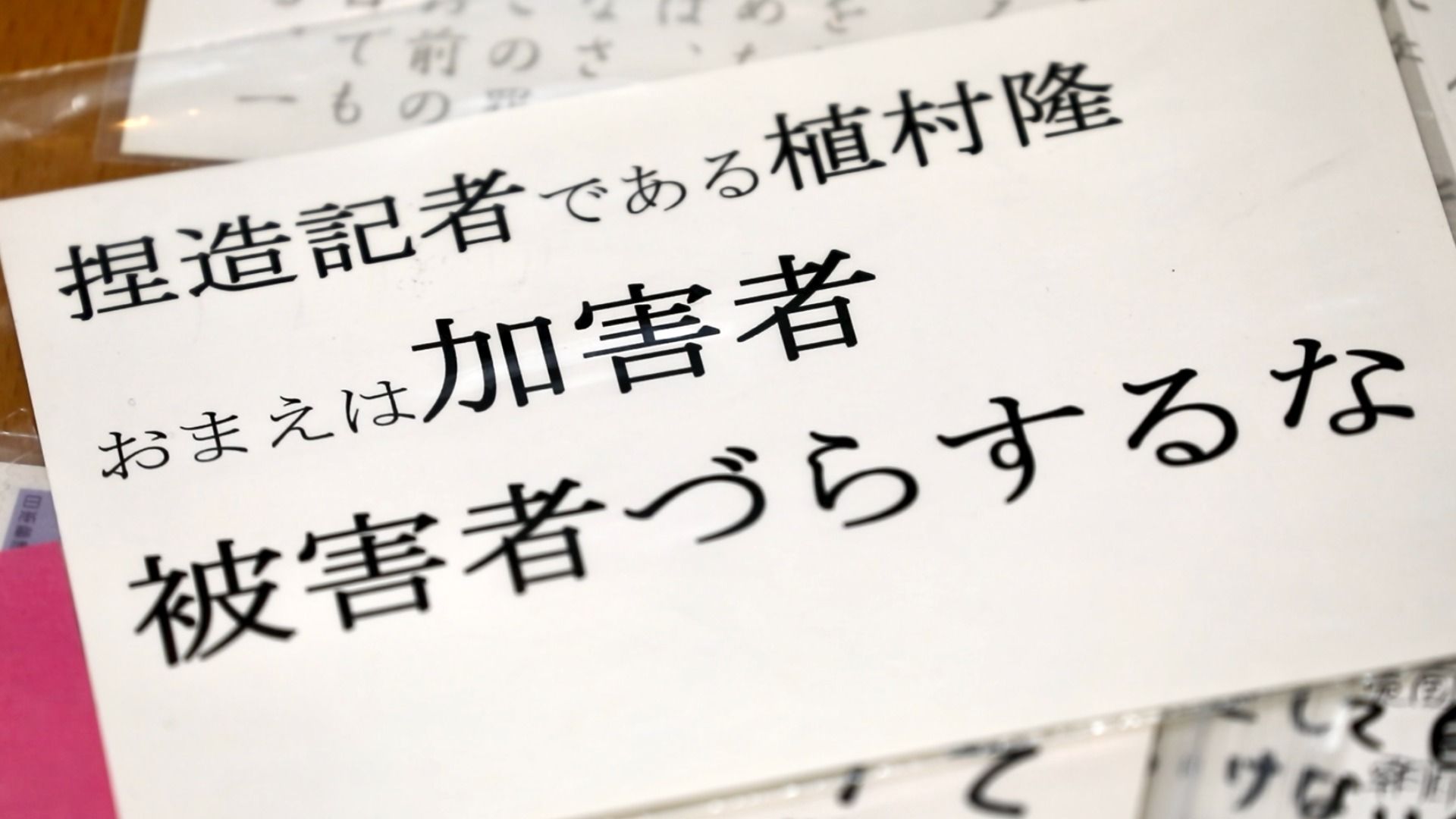

本作は、「捏造記者」といういわれなきレッテルを貼られてしまったひとりの元新聞記者を追っている。

彼の名は、植村隆。

朝日新聞大阪社会部記者だった植村は、1991年8月に元「慰安婦」だった韓国人女性の証言を伝える記事を書く。

その中で、女性が女子挺身隊の名で戦場に連行され、日本軍人相手に性行為を強いられた証言を報じる。

この韓国人女性が名乗りでたことをきっかけに、他のメディアも植村の記事を追随するように、同じような記事が掲載された。

それから時を経た、安倍晋三衆院議員が政権に復帰した後となる2014年。

いわゆる朝日バッシングの過程で、植村を「捏造記者」とする執拗な攻撃が始まる。

その影響で、彼自身どころか家族までも卑劣な脅迫に晒される。

なぜ、ほかにも同じような慰安婦についての記事は発表されたのに、植村だけが狙い撃ちのように「標的」にされたのか?

植村の現在に至る過程を追った本作については、手掛けた西嶋真司監督にへのインタビューを全六回にわたって届けたが、その間に安倍元首相が銃撃される事件が起きた。

ここからは「安倍元首相銃撃問題」を踏まえての新たな西嶋監督へのインタビューを番外編として続ける。(全四回)

植村バッシングの大きな背景には、歴史修正主義の存在がある

番外編第三回も引き続き、今回の安倍元首相銃撃事件についての話から入る。

本作は、前回(番外編第二回はこちら)で西嶋監督が語った「安倍政治」を、植村隆というひとりのジャーナリストが受けたバッシングを通して、浮き彫りする。

その安倍政治のひとつとしてあげられるのが、歴史修正主義ともいうべき動きだった。

「そうですね。

植村さんへのバッシングや朝日新聞バッシングの大きな背景には、歴史修正主義の存在が確実にある。

過去の自分たちの不都合な歴史については、もうなかったものにしようとする、都合のいい歴史だけを残していきたいという、歴史修正主義の動きが大きくかかわっている。

で、そこのまさに中心にいたのが安倍元首相なんですよね。

実際に映画の中でも、慰安婦問題で国際社会から言われなき中傷を受けているということで、『慰安婦問題について教科書から消す』という運動を長く続けてきたとの主旨のことを安倍さん自身が語っている」

安倍政治がやってきたことは、民主主義とは正反対のこと

その歴史修正主義者たちは異論を受け付けない。そして、異論を唱えるものへは容赦なくバッシングする。その標的のひとりになったのが植村氏だった。

異論を唱える者は徹底的に排除していく、圧力をかけていく、という手法は、その排他主義的なところは安倍政治の中にもあった。

「そうなんです。

安倍さんは、この『標的』という映画の中の重要なキーパーソンだった。彼は確かに植村バッシングの中心にいたんです。

銃撃事件が起きた直後、政治家たちは口をそろえて『民主主義への挑戦』や『自分たちの言論を止めてはいけない』というようなことを言っていた。

確かにこうした事件は許されるべきことではない。言論弾圧につながる可能性があるもので、その点については異論はない。

ただ、事件の全貌がだんだんわかってきて、犯人の動機を考えると、民主主義への冒涜や民主主義への挑戦、政治的テロとかいうような意味合いではどうやらないことがわかってきましたよね。

なのに事件から少し立って、政治的テロではないことがわかっても、相変わらず政治家の多くは『民主主義が損なわれる』みたいなことを言っていた。

そこはもっと考えてもらわないといけない。

そして、政治家の方々は、『民主主義、民主主義』と言うんですけど、いろいろな考え方を認めることが民主主義の基本にある。

けれども、安倍政治がやってきたことは、わたしから言わせると、民主主義とは正反対のことだったんですよね。

つまり都合のいいことは認めるけど、自分たちにとって都合の悪いことは認めない。弾圧というか圧力をかけてそれを無きものにしてしまう。

それは本来の民主主義の姿じゃないんですよ。民主主義という言葉の意味を非常に取り違えているような気がします。

でも、岸田政権になっても、まだ安倍政治のような手法が続いている。

ですから、わたしは政治家の方々が『民主主義、民主主義』と叫んでいたのにすごく違和感を感じていました。

なぜ、自分たち政治家に刃が向けられたのかを各々考えないのかなと思ってましたね」

作品を通して、改めて民主主義について言論の自由について考えてほしい

はっきり言うと、『標的』で映し出されること、植村さんの受けたことこと『民主主義の弾圧ではないですか』といいたくなる。

これこそ言葉を発することを断じられたっていうことなんじゃないでしょうかと、世の政治家に問いたくなる。

「ほんとうにそうなんです。

映画の中で、いろいろな場面で語っている安倍さんが出てきますけど、その言葉というのがある意味、ひじょうに日本の言論を軽んじるような発言がけっこうあるんですよね。

だから、作品を通して、もう改めて民主主義について言論の自由について考えてほしいなという気はしています。

あと、少し前の話になるんですけど、アメリカのワシントンD.C.で開催された<ホイッスルブロウ映画祭>に、『標的』が招待されたんです。

ホイッスルっていうのはサッカーなどの審判が吹くまさにホイッスル=笛で、ブロウは吹くという意味で、つまり警笛を吹く人ということで、これ、アメリカでは内部告発をする人のような不正を正す人という使われ方をしているそうです。

それでアメリカでは、<ナショナルホイッスルブロウデー>というのがあって、不正を正す人を表彰するんです。

それに合わせて開催されているのが<ホイッスルブロウ映画祭>なんですけど、今年、アメリカはウォーターゲート事件から50年という節目の年だった。

ウォーターゲート事件は1972年に起きた事件で、最終的にニクソン大統領の腐敗が暴かれて政権が倒れる。

それを暴いたのは、ワシントン・ポストの二人の記者だった。彼らが地道な調査報道をやって、ニクソンの不正を暴いた。

その記事によって国内の世論がかわって、ニクソンは大統領としては初めて任期半ばで辞任するということになった。

で、今年の<ホイッスルブロウ映画祭>は、このウォーターゲート事件をひとつテーマにして、『メディアはどこまで権力の不正に迫れるか』といったことを考えるラインナップが組まれていたんです。

そこに『標的』が呼ばれた。これは光栄でしたね。

ウォーターゲート事件は50年前のことですけど、いまもメディアのいいお手本になるというか、

メディアはウォーターゲート事件を一つの教訓にしていかなければと思いました。

まず真実を追求して、世の中に伝えなければならない。そこで権力に屈してはいけない。

そして、メディアの力というのは、世界で一番の権力者ともいえるアメリカ大統領を辞任に追い込むような力を持ってる。

そういったことをウォーターゲート事件は教えてくれる。

本来、権力の不正を正すのが一番のメディアの役目。そのことを改めて実感しました」

(※第四回に続く)

「標的」

監督:西嶋真司

法律監修:武蔵小杉合同法律事務所・神原元、北海道合同法律事務所・小野寺信勝

監修:佐藤和雄

音楽:竹口美紀

演奏:Viento

歌:川原一紗

撮影:油谷良清、西嶋真司

プロデューサー:川井田博幸

配給:グループ現代

製作・著作:ドキュメントアジア

シアタードーナツ・オキナワにて11/30(水)まで公開、

東京ドキュメンタリー映画祭2022(上映日12/10、12/19)で上映決定!

写真はすべて(C)ドキュメントアジア