高校生の娘にまで及んだ誹謗中傷。それでも父も娘も権力に屈しなかったことの意味を噛みしめて

いったい、これのなにが「捏造」に当たるのだろうか?

そういう強い憤りを覚えてしまう現実を目の当たりにするのがドキュメンタリー映画「標的」だ。

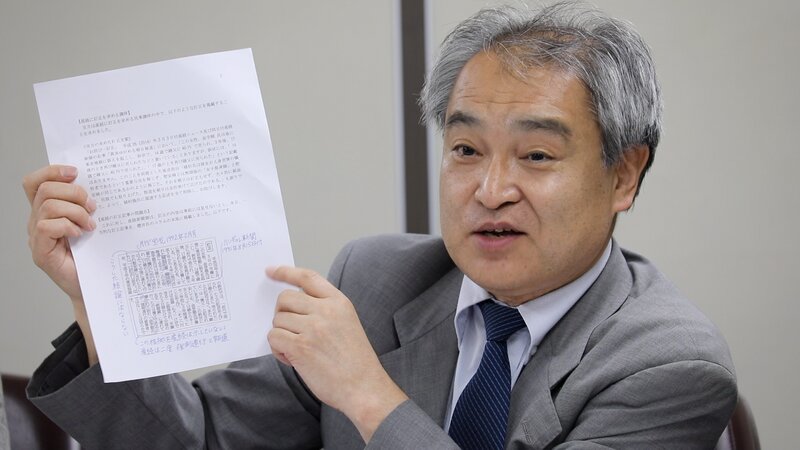

本作は、「捏造記者」といういわれなきレッテルを貼られてしまったひとりの元新聞記者を追っている。

彼の名は、植村隆。

朝日新聞大阪社会部記者だった植村は、1991年8月に元「慰安婦」だった韓国人女性の証言を伝える記事を書く。

その中で、女性が女子挺身隊の名で戦場に連行され、日本軍人相手に性行為を強いられた証言を報じる。

この韓国人女性が名乗りでたことをきっかけに、他のメディアも植村の記事を追随するように、同じような記事が掲載された。

それから時を経た、安倍晋三衆院議員が政権に復帰した後となる2014年。

いわゆる朝日バッシングの過程で、植村を「捏造記者」とする執拗な攻撃が始まる。

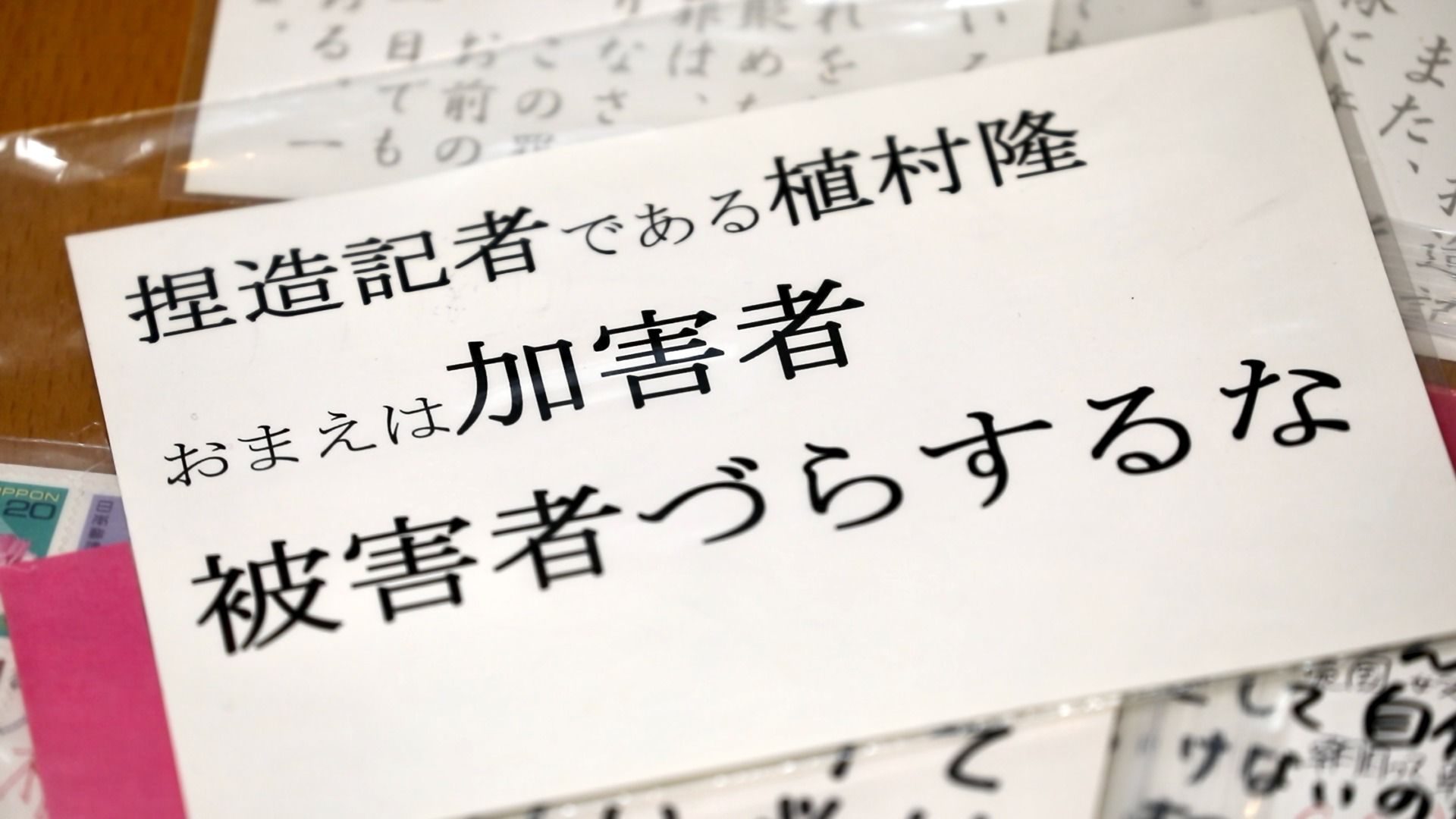

その影響で、彼自身どころか家族までも卑劣な脅迫に晒される。

なぜ、ほかにも同じような慰安婦についての記事は発表されたのに、植村だけが狙い撃ちのように「標的」にされたのか?

本作は、植村の現在に至る過程を追う。手掛けた西嶋真司監督に訊く(第一回・第二回・第三回・第四回・第五回)。(全六回)

もう言論封じの一歩手前までできているのではないかという、危機感

ここまで5回にわたって、捏造記事を書いたとされ、激しいバッシングにさらされることになった元朝日新聞記者の植村隆氏について、植村氏の闘いの日々について振り返ってもらった。前回は、植村氏が一番つらかった娘さんへのバッシングについての話になったが、最後に改めて映画「標的」の制作の日々を振り返ってもらった。

改めて今回の植村氏へのバッシングを通じて、どんなことを考えただろうか?

「話が最初に戻るんですけど、1991年8月当時、朝日新聞大阪社会部記者だった植村さんは、元慰安婦だった韓国人女性の証言を伝えるスクープ記事を書きました。

この記事は大スクープで、当時、民放のソウル特派員だった僕も含めて後追いで同じ元慰安婦の記事を発表している。

それから23年後の2014年になって記事の内容をめぐって、植村氏を『捏造記者』とするバッシングがはじまった。

そのバッシングは、植村さん自身のみならず、彼が教職に就くことが内定していた大学や、前回お話しましたけど娘さんをはじめとする家族までも脅迫を受けることになる。

この植村バッシングの根底には、やはり言論を封じ込めようとする権力者の動きがあったと言わざるを得ない。

国家にとって不都合な報道を行った個人やメディアが権力のターゲットにされて誹謗中傷や脅迫を繰り返される。

それによって口をふさがれて沈黙を強いられ、それをみたほかのジャーナリストが萎縮してしまって、伝えられるべきことが伝えられなくなる。

もう言論封じの一歩手前までできているのではないかという、危機感が僕にはあります。このままでいいわけがない。

こういう権力から個人へのバッシングが許されていいのか、ほんとうに考えてもらいたい。

ただ、その一方でこの現実に悲観的になりすぎてもいないといいますか。前を向いているんですよ。

というのも、植村さんのように屈することなく権力側に立ち向かう人がいる。

さらに、植村さんへの不当な攻撃を、民主主義の根幹を揺るがすことと受けとめている人も確実にいて、大勢の市民や弁護士、マスコミ関係者らが、植村さんの支援に立ち上がっている。

前回の話に出た、植村さんの娘さんもバッシングに対して、屈することなく対抗できたのは、やはり父である植村さんの影響があったと思うんです。

叩かれても決して屈することのなかった父の姿をみていたから、自分も屈しなかったところがあったと思うんです。

こういう人たちがいる限り、希望は消えないと、強く感じたんですね。

ですから、ジャーナリズムの危機を感じると同時に、まだ希望が消えたわけではない。

そういうことを実感する時間になりました」

「こういう時代に、こういう社会にいまあるんだ」ということを痛感

この映画「標的」を見ていて痛感することだが、いまの日本には国に対して、いわゆるお上になにか楯を突くと、すぐに『反日』というレッテルを貼られる風潮があるような気がしてならない。過剰に反応するのは常にごく一部とされるが、その大きな声はたとえフェイクであっても一度流布してしまうとなかなか消えない。ゆえに、植村氏に対する『捏造』のレッテルもなかなか消えない。

また、一昔前であればありえなかった、権力側に立つ人間が、一般市民を攻撃するというたぐいのこともいまや日常茶飯事で起きている。この状況を、監督自身はどう見ただろか?

「いや、ほんとうにそうなんです。

たとえば、昨年の東京オリンピック2020の開催にしても、どこからか、開催中止を求める反対派には、反日が多いような情報が流れだした。

すると、『反日と呼ばれたくなければ、オリンピックに対して文句を言うな』というような気運が醸成されていった気がするんですよ。『国をあげてのイベントなのだから、一致団結して取り組むのが日本国民として当たり前だ』みたいな。

これはかつて日本が戦争中、軍部が戦争に反対する人間は『非国民だ』とか『国賊だ』というレッテルを付けて、さんざん攻撃して虐げた行為と同じ論法なんです。

国民にレッテルを貼って分断させる。そして、自分たちの都合の悪いようなことにくみする人間たちは、全部いってみれば国の反逆者として、『反日』とか『国賊』とか『非国民』にしてしまう。

今回の植村さんのバッシングにしても、一国の首相までやった人間が、ジャーナリストとはいえ一市民である人間に対して、こういうレッテル付けをしていいのかと思います。でも、そういう権力者を許している社会というのがいまここにある。

そういうことを感じてはいたんですけど、改めて取材を通して、『こういう時代に、こういう社会にいまあるんだ』ということを痛感しましたね」

権力者による個人への攻撃が許されていいのか、

それを許してしまっている社会のままでいいのか?

最後にこうメッセージを寄せる。

「植村さんの身に起こったことは、他人ごとではないと思うんです。いつ、自分の身に起こってもおかしくない。

残念ながら、いまそういう時代になってしまっている。

こういう権力者による個人への攻撃が許されていいのか、それを許してしまっている社会のままでいいのか?

考える機会になってくれたらと思います」

(※本編インタビュー終了。次回から、映画「標的」にもかかわる「安倍元首相銃撃問題」を踏まえての新たな西嶋監督へのインタビューを番外編として続けます)

「標的」

監督:西嶋真司

法律監修:武蔵小杉合同法律事務所・神原元、北海道合同法律事務所・小野寺信勝

監修:佐藤和雄

音楽:竹口美紀

演奏:Viento

歌:川原一紗

撮影:油谷良清、西嶋真司

プロデューサー:川井田博幸

配給:グループ現代

製作・著作:ドキュメントアジア

<『標的』北九州上映会>

8月27日(土)13時30分〜

北九州生涯学習総合センター

主催:現代教育研究会

※上映後に西嶋真司監督のトークがあり

写真はすべて(C)ドキュメントアジア