伸びるスタートアップが社員に「仕事に全力投球」を求めない理由

一昔前、IT系のスタートアップと言えばオフィスに泊まり込んで仕事に邁進し、メンバー一丸となって成功を目指すというイメージが強かった。

しかし最近は、「不健康な働き方では生産性が上がらない」、「仕事だけが人生じゃない」と、新たな働き方を実践する企業も出てきている。

今回は、そんな新しいタイプのスタートアップであるMENTA株式会社 代表取締役の入江慎吾さん、株式会社OKANのヒューマンサクセスマネージャー 手塚ちひろさんに、両社がなぜ、どのようにして従業員の心身の健康を守っているのかを聞いた。

【入江慎吾(MENTA株式会社 代表取締役社長)】

2万人以上が登録するオンライン師弟サービス『MENTA』を運営。MENTAは昨年東京にあるランサーズ株式会社の子会社となって本社は東京に移転したが、現在も福岡で家族と一緒に暮らす。従業員は全員フリーランス、全員リモート勤務で会社を経営している。

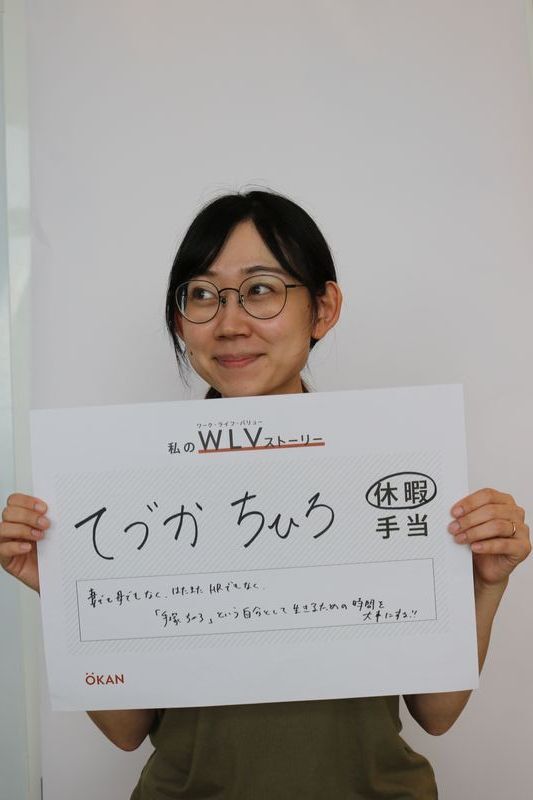

【手塚ちひろ(株式会社OKAN ヒューマンサクセスマネージャー)】

置き型社食サービス『オフィスおかん』や組織改善サービス『ハイジ』を運営する株式会社OKANで人事・労務を手がけるヒューマンサクセス室のマネージャー。2児の母として働きながら、OKANに入社して1年でマネージャーになった。

心と身体や大切なものを、ないがしろにして働き続けることはできないから

ー MENTAもOKANも「従業員の心と身体を守る」ことを重視されているそうですね。それはなぜですか?

入江:根本にあるのは、「心と身体が整っていないと良い仕事ができない」という思いです。そして、人それぞれ大切にしているものは違います。だから各自が大事にしていることを尊重し、なるべく希望を叶えたいと考えています。

例えば働く時間ひとつとっても、その人のライフスタイルによって朝に集中して働きたい人もいれば、夜中がいい人もいる。「この時間は連絡取れません」ということも、あらかじめ知っていれば対応できます。とにかく「365日気持ちよく働いてもらえる環境を作る」ということを心がけています。

ー MENTAのスタッフは、フリーランスの方々なんですよね?

入江:はい。今は8人ほどいますが全員フリーランスで、フルリモートでやっています。住んでいる場所もバラバラで、一人は上海にいます。

ー それは色々なライフスタイルがありそうですね。手塚さんのところはどうでしょうか?

手塚:弊社も、社員の皆さんに仕事一本でがんばって欲しいとは考えていません。家族やライフスタイル、健康……そういったものをないがしろにしながら働くことは、絶対に持続しないですからね。

ですから、健康に気をつけながら働いてもらうことや、それぞれの都合に合った働き方ができることを重視しています。時間に関してはフレックス制度を導入しているだけでなく、Slackというチャットツール上で「今日はちょっと早退します」というやり取りを安心してできる雰囲気作りを心がけています。後ろめたさを感じることなく、皆さんそれぞれが大切にしていることを守れる働き方ができることが重要だと思うので。

ー 「健康経営」が注目されるようになったとはいえ、成長期のスタートアップは「今は全力で仕事だ!」という雰囲気のところも多いです。MENTAもOKANもそうならなかったのは、なぜでしょう。

入江:僕はもうすぐ40歳ですが、若い頃はかなりハードに働いたんですよ。最初に入ったのが福岡の制作会社で、毎日朝9時から夜中の2時、3時くらいまで仕事してました。自分がやりたくて、そうしていたんです。僕はそういう時期も必要だったと思うから、今でも好きでやりたいという人の気持ちは尊重します。

ただ、僕自身、そういう働き方が続くとどうしても遅刻が多くなったり太ってしまったり、とても健康的とは言えない状態になりました。そういう経験があるので、会社としては健康状態とのバランスも見ながら、本人のやりたいことを手助けできるような環境を作りたいと思っているんです。

「がむしゃらに働きたい!」もひとつの価値観として認める

手塚:OKANの創業者も、かつて長時間労働で食生活がおろそかになって身体を壊した経験があります。それが「オフィスおかん」という置き型社食サービスの原点にもなっているんですよね。社員の中にも同じような経験を持っていたり、家庭生活とのバランスを考えながら仕事も一生懸命やりたいという希望を持ってこの会社に来たという人が多い。また、自他ともにが望まない離職をしないため気持ちよく働き続けられることも、OKANの事業運営上大事だと考える人が多いことが、健康を重視する働き方が受け入れられている理由のひとつだと思います。

もうひとつOKANで重視していることに、人によって異なる価値観を受け入れ合うということがあります。

家族との時間を大切にして働きたいというのもひとつの価値観ですし、「がむしゃらに仕事をがんばる」という価値観もあっていい。それはその人のライフステージによっても変化していくものだと思います。

私たちは、働く上で何を大切にするかということを“ワーク・ライフ・バリュー”と呼んでいます。お互いのワーク・ライフ・バリューを理解し、相互に尊重しようという姿勢が、お話ししたような働き方の制度にもつながっています。

ー それぞれの価値観を把握するために、どんなことをされていますか?

手塚:その名も「ワーク・ライフ・バリュー ストーリー」という制度があって、社員が自分自身のワーク・ライフ・バリューを表明してくれたら、会社から手当または1日の特別休暇を付与しています。例えば、家族との時間をしっかり取りたいということがその人のワーク・ライフ・バリューであれば、そのために休暇を使ってもらうとか、海が自分のライフスタイルを豊かにしてくれるんだ、という人に対しては海に行くための費用に手当を使ってもらうとか。

また、OKANでは毎週「家族会議」と呼ばれる全社員会議をしていて、その中に「おかんトークぷち」という時間があります。社員がひとりずつ輪番で、自分が何を大事にして働いているのかとか、この会社に入ってきたきっかけなどを15分ほど話すんです。それが、お互いの価値観を理解するのに役立っています。

ー それぞれが大事にしていることを表明する場を作っているんですね。入江さんはどうでしょうか?

入江:僕の方から定期的に聞くようにしています。仕事の内容や進め方について、「もっとこうしたらいいと思うことや、変えてほしいことはありますか?」ということを一人ひとりに聞くと、色々出てくるんです。ちょっと遠回しに言われることもあるけれど、そこを汲み取って仕事の配分を変えたり、プロセスを改善したりしています。

リモートワークでの不安や不満、心身の健康状態をどうケアするか

手塚:定期的に1on1みたいなことをされているんですか?

入江:そうですね。ただ、みんなエンジニアなので、ビデオ通話を好む人があまりいなくて。Slackでちょこちょこメッセージのやり取りをして把握することが多いです。

Slackを見ていると「最近ちょっと書き込みが減っているな」とか、文章の内容から「元気がなさそうだな」と気づくこともあって、そういうときに「大丈夫ですか?」と声かけしたりしています。

手塚:8人とは言え、社長がそこまで一人ひとりに目を配っているというのは素晴らしいことですね。

入江:Slackでみんなの投稿にスタンプを付けたり返事をしたりというのは、僕の中では必ずやると決めています。リアクションがないと書き込みづらくなってしまいますから。

手塚:分かります!

入江:「これ、書かないほうが良かったのかな」とか、思われてしまうんですよね。だから、誰もリアクションしなくても最後は僕が絶対に拾います。特に、良い行動をしてくれる人はどんどんピックアップしてみんなに見えるようにしたりだとか、盛り上げることが自分の役目だと思っています。

手塚:とても参考になります。去年の緊急事態宣言のとき、私たちはあまり慣れていない状態でリモートワークを始めたんです。テキストだけでのコミュニケーションの経験も少なかったから、何かを書きこんでも「あれ、スタンプが押されていない。大丈夫かな?」と不安になったり、「この人に話しかけていいのかな」と迷っているうちにタイムロスが発生したり、事業の面でも組織の面でも最初は難航しました。

あれから1年ほどの時間をかけて、ようやく勝ちパターンを見つけつつあります。入江さんがおっしゃるとおり、マネージャーも中心になってSlackでの書き込みを無視せず反応することや、ここぞという時には対面の時間をきちんと設けることなどを心がけたりするようになりました。

もうひとつ、OKANのサービスに「ハイジ」という組織サーベイのツールがあるので、それを社内でも活用して、月に1度、皆さんのメンタルヘルス、フィジカルヘルスなどコンディションに関わるスコアの推移を確認しています。そこでアラートが上がっている人にはすぐに人事のグループからお声がけしたりとか、一人ひとりの状態に合わせて個別に対応しています。

仕事以外の時間を作ったり、身体と頭を休めるためにできること

ー ご自身のワークスタイルやライフスタイルについては、どのように感じていますか?

入江:僕は今がパーフェクトで、満足しています。

ー いいですね! お子さんがいらっしゃるんですよね?

入江:2歳と5歳の子がいます。そういえば、子どもができてから生活スタイルがかなり変わりましたね。まず、夜中まで起きていることがなくなりました。子どもに合わせて夜9時に寝て、朝は4時か5時に起きます。子どもがまだ寝ている早朝と昼寝をしている間がゴールデンタイムと捉えてその間にパッと仕事をするようになり、とてもメリハリがつくようになりましたね。

手塚:私も現状に特に不満はないんですけれど、仕事も一生懸命やりつつ自分の時間も大切にできるのが理想だな、と思います。

子どもが3歳と5歳になって徐々に自分の時間も取れそうだし、コロナがあって、会社だけでなく社会全体の中で自分が価値を提供できることってなんだろうということも考えるようになりました。これからは、仕事と家族のほかに自分自身の余暇や社会的な活動にも時間を使っていきたいな、と考えているんです。

入江:完全に仕事を離れる時間を持つことは大事ですよ。僕は普段から、スマホの通知を全部オフにしてるんです。夜や休日にメールやSlackの通知を見てしまうと休めないですから。

手塚:徹底してますね!

入江:徹底してます。そのためにはメンバーに権限移譲もして、なんでも社長に確認取らないと動けない、みたいなことはないようにして。特に経営者の立場だと、どうしても休みなく仕事のことを考えてしまい、気がついたら疲れていた、考えているのに頭がまわらないということがあります。夜や休日は仕事の連絡を見ないと決めることで、自分の心の健全さが守られるんです。

ー疲れた状態で仕事をするのは、かえって効率が悪いと。

入江:そうです。1日の勤務時間を8時間と決める必要もないと思うんですよ。人間て、時間があればあるだけ使っちゃうじゃないですか。逆に仕事終わりに予定があれば、それまでにがんばって終わらせることができたりしますよね。だから今後MENTAに入ってくる人たちは、他にやりたいことがあるなら週3日とか1日5時間といった働き方をしてもらっても全然いいと思うんです。

「成果の見える化」で自由な働き方を実現する

手塚:「今日は全く生産性が上がらない」と思えば10分で終わりにする日があってもいいと、私も思います。

そこで課題になるのは、「自由な働き方をしてもらうことが事業のためになるのか?」という効果測定のところなんですよね。私の立場でそういう働き方を推進しようと思えば、「事業にとって効果があるんです」と経営者を説得できなければいけません。

入江:そうですね。自由と責任はセットだと思います。「これを達成しよう」という最終的な目標を話し合って合意できているのであれば、あとは自由に好きなペースでやってもらっていいんじゃないでしょうか。がんばって3日で終わらせて、残りの時間は好きなことをするというのもありです。

手塚:そこですよね。目標設定やゴールイメージについてちゃんと合意を取ることがすごく重要ですね。OKANでも、それが達成できるのであれば、有給休暇もフレックスもどんどん使ってもらっていいという考えです。

入江:全然仕事ができていない人がいきなり「自由にやります」と言ったら、「なんだ、あいつ」という目で見られますよね。そもそも、本人も言い出しにくいと思います。

なので、最初はある程度ルールの中でやってもらって、結果を出しながら徐々に自由にできるようになっていくような仕組みがあるといいと思うんですよね。「この人は実績を出している」とみんなが認めれば、どんな働き方をしていても文句を言われないでしょう。

手塚:今のお話を聞いていて、「成果の見える化」がとても重要になるんだと思いました。

今、「成果の見える化」はリモートワーク下でもマネージャーがきちんと評価するために必要だと言われることが多いです。でも、評価をする経営者やマネージャーだけではなく周りの社員にも「見える化」が必要だなと。成果が出ていることが分かれば、自由な働き方をしていても周りが納得できますよね。

入江:まさにその「見える化」のために、MENTAではやっていることをSlackでこまめに報告してもらっています。「今からこれをやります」とか「これが終わりました」とか、「やっているけど、ちょっとつまづいています」とか、ちょこちょこと。1週間に1回の報告でできたのかどうかが分かるという状態だと心配になりますが、その都度書き込んでもらっていればすごく安心感があるし、周りの人も状況がよく分かるようになります。

一社に縛られない働き方が当たり前になる時代、企業は何をすべきか

ー 今、副業・複業への注目が集まっています。MENTAは、オンライン上で教えたい人(メンター)と学びたい人とをマッチングするサービス「MENTA」を提供していますが、副業でメンターをやってみようという人は増えていますか?

入江:はい、増えています。メンターは教えるだけで何かを作ったりするわけではないので、がっつり稼げるわけではないんです。でも、教えることを通して自分のスキルアップをしたいとか、社会貢献したい、承認されたいといった人たちが多いように思います。

手塚:オフラインでカジュアルに人と会うことが難しくなっている今の状況で、自分のスキルを発揮したり承認欲求が満たされる場を、オンライン上に求める人が増えているのかもしれませんね。

ー 副業・複業が一般的になってくると、会社と従業員の関係も変わってきますね。

入江:「会社に雇ってもらって、与えられた仕事をこなす」という働き方が崩れてきていると感じます。ひとつの会社に所属して、そこで定年を迎えるということがリアルに想像しにくくなって、自分のキャリアに危機感を持つ人が増えていますよね。そういう意味でも、副業を通して新しいことを勉強したり、個人としての力を伸ばしていくことに意識が向いているんじゃないかと思います。

また、SNSやいろんなサービスによって個人のパワーがどんどん上がっています。会社としては、そんな個人にどうやって留まってもらうかということを考えなければいけなくなっていますよね。昔のようにガチガチに縛ったら離れていってしまうから、個人個人に合わせて働きやすい環境を用意することが重要になると思います。

手塚:おっしゃるとおりですね。私たちが提供する「オフィスおかん」や「ハイジ」も、そういう文脈で注目してくださっている企業様が増えていると感じます。

仕事一本ではない人が増えているなかで、会社は単にお給料や雇用を提供するだけの存在ではいられなくなるんじゃないでしょうか。従業員の健康状態や求めるライフスタイル、キャリアの方向性などにも気を配り、そのための場所や選択肢を提供するーーそれが従業員のコミットメントの獲得につながる時代になっていくと思います。

【関連記事】

個人と会社のWin-Winを追求する「社長1on1」の実践|楠山健一郎氏・倉貫義人氏対談【中編】

「働きがいのある会社ランキング」常連企業によるES向上の手引き、そのポイントとは

会社を幸せな場所にするために大事なこと〜幸福学研究者・前野隆司教授に聞く〜

休日出勤が日常だったIT企業が、ホワイトに変身した10年の軌跡

離職率40%、長時間労働が当たり前の施設がホワイト職場に 介護業界の常識どう変えた?

働き方改革が成長機会を奪う? 仕事で成功したい若者はこれからどうすればよいのか

本業と同じ仕事を副業でもするのはなぜ? 実践者たちが副業で得ているもの

日本初の8時間労働導入から100年のいま考える「そもそも時間管理って必要?」