ガザが危機的でもアラブ・イスラエル大戦争が想定できない理由――アラブ首脳の‘本音’とは

- ガザ危機に関してアラブ各国の政府は外交的なイスラエル批判以上の踏み込んだ措置はとっていない。

- アラブ首脳にパレスチナと一蓮托生するつもりがないことは、これまでの歴史が示している。

- それでもアラブ首脳はパレスチナ支持で沸騰する世論を軽視することもできないジレンマに陥っている。

ガザで人道危機がおさまらないなか、周辺アラブ諸国の首脳はイスラエルの軍事行動そのものよりむしろ、この問題が自分の立場を脅かすことに警戒感を募らせている。

なぜデモが認められたか

ガザの惨状を受けて世界各地で反イスラエル、パレスチナ支持のデモや集会が頻発しているが、周辺のアラブ諸国ではとりわけそれが目立つ。

例えば、エジプトの首都カイロでは数千人の大規模なデモが行われ、参加者は「我々はパレスチナとともにある。行け!」と叫び、シシ大統領に断固たる措置を促した。

ただし、このように多くの人が声をあげるのは中東・北アフリカでは異例に近い。そもそも多くの国で政治活動が規制されているからだ。

エジプトの場合、シシ政権は政治集会やデモを禁じてきた。シシは2013年にクーデタで実権を握った軍人大統領だが、近年では支持者の間からも政権長期化への批判が表面化しやすくなっている。

こうした不満を和らげるためにも、シシはパレスチナ支持のデモを認めざるを得なかったといえる。

エジプトに限らず、中東ではこれまでもパレスチナ問題に関するデモは規制の例外になりやすかった。「アラブ民族、イスラームの兄弟姉妹」であるパレスチナ人の暮らす土地がイスラエルによって占領されていることは、多くの国民の怒りを招いてきたからだ。

つまり、パレスチナ支持のデモを規制すれば「自分は敬虔なムスリムではない」と告白するに等しくなる。それは先進国の首脳が「自分は民主主義者ではない」と明言するのとほぼ同じで、信頼や支持を失いかねない。

「行け!」と言われても

もっとも、「どんな背景があるにせよ、パレスチナ支持のデモを認めることで、アラブ首脳はいわば国内世論のお墨付きを得てイスラエルに厳しく対応しやすくなる」という見方もあり得るだろう。

しかし、そうとはいえない。

アラブ首脳はイスラエルとの対立を避けているからだ。実際、アラブ各国はこれまで外交的なイスラエル批判より踏み込んだ措置をほとんどとっていない。

例えばエジプトは中東でイスラエルと国交をもつ数少ない国だが、ガザ危機が深刻化しても取引制限などは皆無だ。

同じことは、アラブ首長国連邦(UAE)に関してもいえる。UAEはガザ危機をめぐってイスラエル批判の急先鋒の一つといえる。

その一方でUAEは2020年、米トランプ政権の仲介でイスラエルと国交を樹立したが、ガザで戦闘が続くなかも経済取引は順調に続いている。

「アラブの盟主」であるサウジアラビアでも昨年からイスラエルとの国交正常化の動きが進んでいたが、サウジ政府はガザ危機後も国交正常化の可能性を否定していない。

つまり、外交的な非難とは裏腹に、各国政府はイスラエルとの対立に向かっていない。

だからアラブ首脳にとって「行け!」と突き上げられるのは決してありがたくないのだ。

「やっかい者」は誰か

それではなぜ、アラブ首脳はイスラエルとの対立を避けるか。

イスラエルが中東屈指の軍事大国であること、さらにアメリカの後ろ盾を得ていることは大きな理由だ。また、すでに取引のある国にとってイスラエルとの貿易制限は自国にもダメージがある。

しかし、それだけではない。

決して公言しないが、アラブ首脳にとってパレスチナ人は「やっかいな身内」だ。基本的にアラブ首脳はパレスチナ人と一蓮托生するつもりはない。

アラブ各国はイスラエルと4度の中東戦争を戦った。しかし、第一次(1948年)こそアラブ6カ国が加わったものの、その後ほとんどの国はフェードアウトし、唯一すべてに関わったエジプトも1979年にイスラエルと平和条約に調印して戦線を離脱した。

さらに、1982年にレバノンの首都ベイルートにあったパレスチナ解放機構(PLO)の本部がイスラエル軍に攻撃され、陥落寸前にまで陥った時も、アラブ各国はほぼ全く無反応だった。PLOは当時、パレスチナの解放を掲げてイスラエルと軍事衝突を繰り返していた。

アラブ首脳の‘本音’とジレンマ

こうした反応の根底には「そもそもパレスチナ人が土地を失ったきっかけは、19世紀末にユダヤ人が移住してきた時に、先祖伝来の土地を売り渡したからじゃないか」という考え方がある。

実際、アラブ各国ではパレスチナ人が「安価な出稼ぎ労働者」として二級市民扱いされることも珍しくなく、とりわけペルシャ湾岸の富裕な産油国でそれが鮮明だ。

その一方で、先述のように、パレスチナ問題は多くのムスリムの共感や劣情を呼びやすく、これまでもアラブ首脳に反イスラエルの具体的アクションを求める気運の原動力になってきた。

だからこそ、ほとんどのアラブ首脳は公式にはパレスチナ支持の立場を保ちながらも、国内のパレスチナ人を管理し、反イスラエル闘争の暴走を抑えてきたのだ。

また、すでに数多くのパレスチナ人が居住するヨルダン(約300万人)やエジプト(約10万人)などパレスチナの隣国は、ガザ危機後も難民を受け入れないと公言している。

ところが、ガザ危機はこれまでになくアラブ各国で反イスラエル、パレスチナ支持の世論を突き動かしている。その要求に各国首脳が応えられなければ、批判の矛先はいずれイスラエルだけでなく、自分にも向かいかねない。

つまり、アラブ首脳にとっては、パレスチナで活動するイスラエル軍より国民からの突き上げの方が、より差し迫った脅威とさえいえる。

「アラブの春」は再来するか

とりわけ警戒を募らせているのは、イスラエルと国交を持つ国の政府だろう。

例えばUAEでは政治活動が厳しく制限されているが、ガザ危機以前からイスラエルとの国交樹立に反対意見が噴出していた。

だからこそ、ガザ危機を受けてUAEは国際的な舞台で、しかも大声でイスラエル批判を展開せざるを得ない。それはいわば国内あるいはイスラーム世界向けアピールだ。

しかし、そのまま突き進めばイスラエルに対して本当に何らかのアクションを起こさざるを得なくなりかねず、それができなければ国内の怨嗟と怒りをまともに被ることになる。

シンクタンク、インターナショナル・クライシス・グループのジョスト・ヒルターマン中東研究部長は「アラブ首脳は(デモを認めるなど)国民のフラストレーションを発散させる手段としてパレスチナ問題を利用してきた…しかし、それは諸刃の剣だ」と指摘する。

折しも中東では生活苦が広がっている。

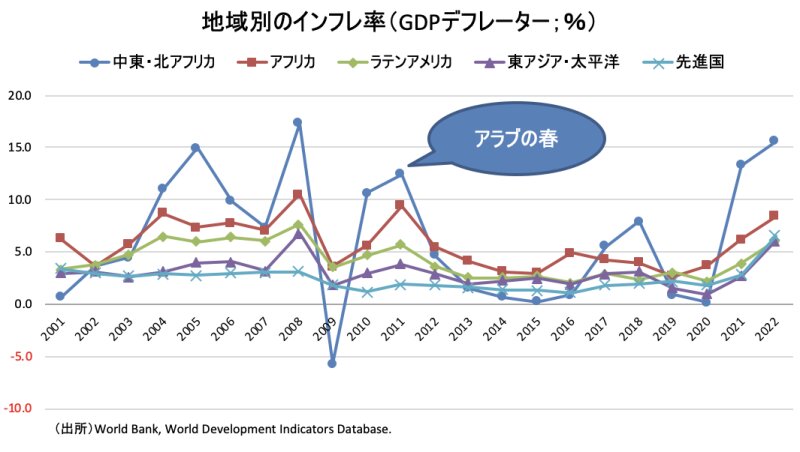

コロナ禍とウクライナ侵攻後、世界的にインフレが加速しているが、中東はとりわけそれが目立つ。その一因はエネルギー価格の高騰によって、原油・天然ガス開発のための資金が過剰に流入していることにある。

その結果、中東のインフレ率は、2011年に中東一帯で広がった政治変動「アラブの春」の時期とほぼ同レベルにまで達している。

こうした社会情勢によるフラストレーションもあり、ガザでの戦闘が長期化すれば、各国の世論はさらに沸騰しかねない。アラブ首脳はパレスチナ人の困苦とは別次元で難しい綱渡りを迫られているのである。