労働基準法改正で変わる?残業させたがる会社と受け入れる社員、それぞれの事情

国会で働き方改革関連法案が成立し、労働基準法には時間外労働の上限規制が盛り込まれました。各企業は、2019年4月から改正労働基準法への対応が必要となります(経過措置のある一部業種と中小企業を除く)。

これにより、日本の残業体質は変わるでしょうか?

おそらく、コンプライアンス意識の高い大企業を中心に、残業時間短縮の動きは加速するでしょう。しかし、今回の法改正だけでは日本の会社とそこで働く人たちの残業体質を大きく変えるには至らず、「みんなが定時に帰れる状態」はおろか「過労死のない状態」も実現は難しいのではないかと思います。

今回は、根深い残業文化の要因と、それを変えていく方法について考えてみます。

長く問題視されながらも残り続ける残業文化

貿易摩擦が起きていた1980年代から、日本の長時間労働はずっと問題視されてきました。にもかかわらず、労働時間はなかなか短くなりません。

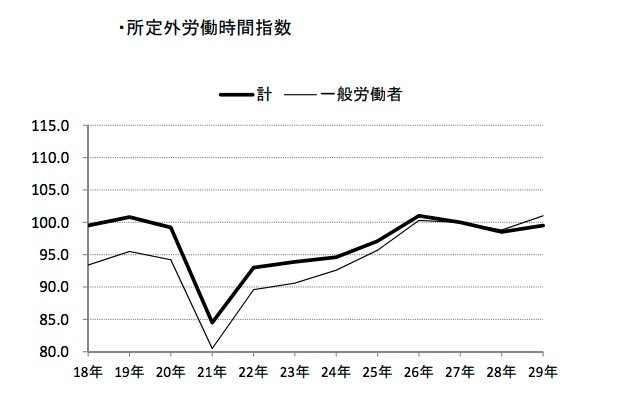

下のグラフを見ると、所定外労働時間はリーマン・ショック後に一度落ち込んだ後、再び増えて10年前のレベルに戻っています。

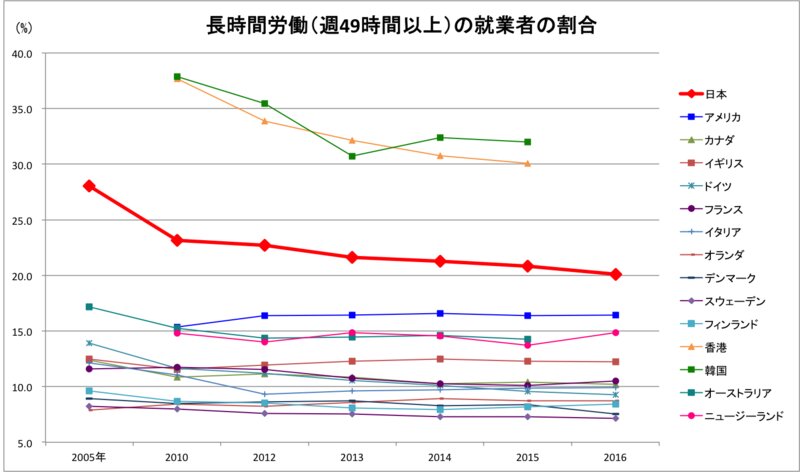

次のグラフは、日本と諸外国の全就業者(パートタイムを含む)のうち、労働時間が週49時間以上の人の割合を示しています。

「週49時間以上」というのは、月あたりに換算すると、時間外労働がだいたい36時間以上ということ。そういう人が日本では2016年時点で2割ほど。韓国、香港よりはだいぶ少ないですが、欧米諸国と比べると突出した状態です。

私は、日本の残業文化がなくならない大きな理由として、残業させたがる会社(経営者や上司)、それを受け入れる社員という、2つの要因の相乗効果があると考えています。以下に、会社と社員それぞれの、残業を助長する要因を挙げてみます。

会社が残業をさせたがる理由

会社が社員に残業をさせる背景には、大きく分けて以下の3つの理由があります。

- 法制度

- 仕事優先の文化

- 古いマネジメント

以下、順に解説していきます。

1.法制度

以下のような法制度の特徴が、「仕事が終わるまで残ってやれ」という安易な残業や、業務量が溢れても既存のメンバーの残業でカバーした方がトクという状態を作り出しています。

・時間外労働の割増賃金率が低い

日本の時間外労働に対する割増賃金率は以下のように定められています。

・通常の時間外労働:25%以上

※月60時間を超える時間については「50%以上」という定めがありますが、これは中小企業には適用されていませんでした(今回の労働基準法改正で、2019年4月からは中小企業にも適用)。

・休日の労働:35%以上(法定の週に1日または4週で4日の休日にのみ適用)

・深夜(22時〜5時):25%以上

この程度の割増率なら会社にとってふところが痛まず、コストを気にして残業を減らそうとか、残業が発生しないように新たに人を雇ったり、仕事の見直しやIT化などの効率化を図ろうという動きにつながりにくいのです。

ちなみに、アメリカの割増賃金率は50%です。

欧州諸国は、そもそも休息日や休息時間など規制が厳格で長時間労働が頻繁に行われることを想定していないためか、法律で割増率を規定せず、労使協定に委ねられている国も多いようです。しかし、法律の定めがないから割増がないということではなく、例えば英国では「平日労働が50%、休日労働が100%」、ドイツでは「最初の2時間まで基本給の25%増し、それ以降50%増し、日曜・祝日には100%増し」が一般的とのことです。

週の労働時間が35時間のフランスでは、割増賃金率を定めた法律があり、35時間を超えて43時間までは25%割増、43時間を超える場合は50%の割増となります。

これを見ると、やはり日本の割増率は低めの水準であるということが分かります。

各国の制度についての参考資料:

・独立行政法人労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」第6-6表 労働時間・有給休暇制度

・ジェトロ(日本貿易振興機構)「欧州・ロシア雇用制度一覧(2016年10月)」

※上記一覧にない北欧諸国の制度も記載されている過去の資料のリンクも掲載しておきます。

・規制がゆるい

いわゆる「サブロク協定」を結び、それに「特別条項」を付ければ、会社はほとんど無制限に時間外労働、休日労働をさせることができました。先の「割増賃金率の低さ」と相まって、「残業代さえ払えば、いくらでも働かせて良い」という風潮につながっています。

今回の労働基準法改正ではここにメスが入り、原則は「月45時間以内、年360時間以内」となります。

でも、世間の注目を集めているのは、繁忙期などの特別な場合の時間外労働の上限「月100時間未満、年720時間以内」の方ですね。

結局のところ、「特別に忙しい時は必ずあるんだ」とばかり、「月100時間未満、年720時間以内」さえなんとか守れれば良いと考えている会社がほとんど。この程度の規制では、劇的な残業時間の減少は期待できないでしょう。(それでも、規制ができたこと自体は、改善への一歩として評価すべきだと考えます)

・解雇がしづらい

労働時間や賃金とは別の角度から、残業に向かうインセンティブを与えているのが「正社員を解雇しづらい」という点です。

仕事が増えたからと社員を雇うと、後々仕事が減って余剰人員が出ても解雇できない――ということを恐れて新規採用に慎重になり、仕事が多いときは既存社員の残業で乗り切ろうとするわけです。

解雇について法律上で規定しているのは労働契約法 第16条です(この他に、労災の療養中や産前産後休業中とその直後など、一定の条件下にある社員の解雇を禁じる法律もあり)。

労働契約法 第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

条文はこれだけで、「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」がどういうものかは明文化されていません。

ただ、「終身雇用」が前提だった日本企業では、契約で職務内容や勤務地を限定せず、会社の状況に応じてなんでもやるし、どこにでも行くという「メンバーシップ型」の正社員雇用を行ってきました。その場合、「担当している仕事を遂行する能力がない」とか、「ある事業部が不採算で人件費を減らす必要がある」といった理由で解雇しようとすると、別の職種や事業部に異動させることなどで雇い続ける努力を求められ、解雇が認められない――、そういった判例が積み重ねられ、一般的に「正社員は一度雇ったら簡単には解雇できない」という意識が醸成されてきたのです。

メンバーシップ型雇用の問題点を是正するため、日本の企業も職務内容や勤務地を明確に定めて契約する「ジョブ型」雇用に移行すべき、という意見もあり、そうなれば解雇の難易度も変わってくるでしょう。しかし、メンバーシップ型からジョブ型への移行は日本企業のマネジメントのあり方を大きく変えるもので、そう簡単には進まないでしょう。

今回の時間外労働の規制強化で社員の残業削減を迫られる会社は、有期雇用の非正規社員を増やすことで対応したり、それすらもせず、社員にサービス残業をさせるケースが増えることが懸念されます。

2.仕事優先の文化

長時間労働に対する規制がゆるいこととも相まって、日本社会は「仕事が第一、健康や生活は二の次」という文化が蔓延しています。

・労働者の健康の軽視

長時間労働の結果の過労死が後を絶たないのは、従業員の健康が軽視されているからにほかなりません。

今国会では「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)をめぐり、厚生労働省が労働者側のニーズを把握するために行った12名へのヒアリング結果とする資料が公表されました。その中に、以下の意見があります。

1日4~5時間の研究を10日繰り返すよりも、2日間集中した方が、トータルの労働時間は短くて済む。

(このヒアリングの問題点も追求されていますが、本論では横においておきます。)

経済界には、まさに「2日くらい寝ないで仕事して、すごいアウトプットが出る。そういうことって、あるよね」、「僕も若いときはそういう風に働いて、ここまできたよ」という風に考えている人が多いのではないかと思います。「生産性の向上、多様で柔軟な働き方の実現」と「長時間労働」は両立しうるという感覚です。

上の意見を「10日分を2日で済ませれば、8日休める」と都合よく解釈すれば、もともと健康な人なら、たまにはそういうこともあっていいかな、という気もします。でも、「2日働いて8日休む」ようなことを自在にできる労働者がどれだけいるのか? もし「2日寝ないで働き、その翌日は仕事にならない」を繰り返すことになるとしたら、それは生産性が高いと言えるのかどうか怪しい上、健康上は非常に問題です。

同じく今国会で、仕事を終えてから翌日の勤務開始まで一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」の義務化を求める声が上がったものの、今回の法改正では努力義務にとどまりました。政府はその理由を「企業側の態勢が整わず時期尚早」としており、この発言の背後にも、健康よりも「企業の論理」や「経済」を重視する経済界の意思が感じられます。

・労働者の生活(ワークライフバランス)の軽視

「2日くらい寝ないで仕事したっていいじゃないか」というのは、生活を軽視した考え方でもあります。例えば育児や介護を担う人、趣味や副業の時間を持ちたい人などは、そういう働き方は受け入れがたいでしょう。

しかし、高度成長期の家庭であれば、夫が仕事ばかりしていても、それ以外の部分を専業主婦がカバーすることで生活が成り立ちました。今の会社の経営層の多くに、その時代の働き方が染み付いており、かつ「モーレツに働いたことで成長してきた、出世できた!」という充実感や成功体験を持っていることから、共働き世帯が多数派になっている今の時代になっても働き方を変えるのが容易ではないのです。

3.古いマネジメント

今の時代、以下のような観点から長時間労働よりも、短時間集中して働ける環境や、普段の仕事以外のことに目を向けるゆとりの重要性が高まってきています。

・個人の労働時間とパフォーマンスの関係

・メンバーのゆとりと組織のパフォーマンスの関係

・働き方とイノベーションの関係

しかし、まだまだ古い時代のマネジメントの考え方を踏襲し、長時間労働の弊害に気づいていない経営者や管理者が多いと思われます。

社員が残業を受け入れる理由

前項までは日本の会社が社員に残業をさせる理由を挙げました。それに加えて社員の側にも残業を受け入れる姿勢があることが、日本人の残業文化を強固なものにしています。

社員が残業を断らない、あるいは残業を命じる会社を辞めて転職しないのは、以下の3つが大きな要因だと考えられます。

- 生活残業(残業代込みで収入を見込んでいる)

- 従属的立場

- 長時間労働文化

1.生活残業(残業代込みで収入を見込んでいる)

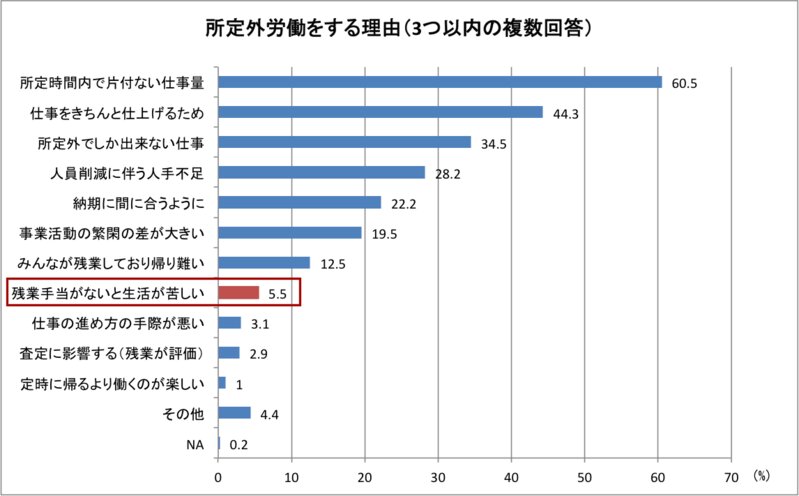

これについては、前の記事カルビー元会長・松本氏には「“高プロ”なしでここまでできる」と言ってほしかったにて詳しく解説しましたが、残業する理由として「残業代を稼ぐため」「残業代がないと生活が苦しい」といったことを一番に挙げる労働者は多くはありません。

ただ、残業代がないと困窮するほどではないけれど、「今の生活水準を落としたくない」とか、「残業代込みの収入を見込んでローンを組んでいる」といった理由で、残業代込みの収入を減らしたくない、という人は多いように見受けられます(参考:リクルートマネジメントソリューションズ「長時間労働に関する実態調査」(2017年))。

2.従属的立場

会社が社員に残業をさせる理由として「解雇がしづらい」という現状があること、それが終身雇用を前提とした「メンバーシップ型雇用」に起因していることを挙げました。

このことが、社員にとっては会社を辞めづらい状況を作り出しています。終身雇用を前提とした社会では、失業中の保障や教育訓練制度が手薄、転職がしにくい(転職できても前職より待遇が落ちるケースが多い)といった状況を生み出すからです。

そうなると、社員としては今いる会社でがんばらなければいけない、そのためには理不尽な命令も受け入れざるを得ないという会社に従属的な立場に陥り、残業を断ることができなくなってしまうのです。

また、日本の会社員は職務を遂行する上での裁量権が少ない、という点でも従属的です。

高プロの導入に関する議論で、欧米で導入されている類似の制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」が引き合いに出されることもありました。しかし、多くの国ではホワイトカラー・エグゼンプションの適用条件として、仕事のやり方に「自由裁量権があること」が掲げられているのに対し、高プロの法案にそのような規定はありません。

日本では、「課長」や「店長」などの肩書でも仕事のやり方や勤務時間などの自由がない「名ばかり管理職」の問題がたびたび話題になるように、「長」と名の付く人でもあまり裁量権がないのです。ましてや肩書のない平社員はどうでしょう。命じられたことをその通りにやることが評価されるような組織の中では、各自が工夫して仕事を早く終わらせようという動きが生まれにくく、仕事そのものが減らない限りは残業をやめることは難しいでしょう。

3.長時間労働文化

会社側の問題として、仕事優先で労働者の健康や生活が軽視されているということを挙げましたが、社員自身も残業が当たり前になってしまい、それ以外が犠牲になっていることに気づけなくなっているのではないでしょうか。

筆者にも覚えがありますが、日が暮れるまで残業をする毎日を続けていると、たまに定時で会社を出て、まだ明るいうちに街を歩いていると非常に違和感を抱いたりするものです。

残業が当たり前となると、一定の成果を出すためにいくら時間を使ってもよいということになります。これが会社側の古いマネジメントとも相まって、長時間働いた方が評価されるという結果になり、社員が残業する動機を強めてしまいます。

逆に、子育てや介護など、仕事以外にどうしても優先しなければいけない事情ができると、長時間労働文化との相容れなさに否応なく気づくものです。しかし、今はまだそういう人達がマイノリティで、だからこそ「マミートラック」問題や介護離職問題が発生しているわけです。

残業を減らすには何が必要?

以上、会社側には社員に残業をさせるインセンティブがあり、社員の側にも残業を進んで、あるいは仕方のないものとして受け入れるマインドがあり、その相乗効果で日本には残業文化が根付いている、ということを説明してきました。

今国会で成立した労働基準法における時間外労働の上限規制は、その根強い文化を根本から崩すものではないでしょう。

では、本当に残業を減らしたかったらどうすればよいのか。以下のようなことが必要だと考えます。

制度設計

・時間外労働の上限の見直し、「勤務間インターバル制度」の義務化など、残業させにくい法制度

・残業なしで生活が成り立つ給与体系

会社と労働者、双方のマインドチェンジ

・残業を当てにしない、許さないマネジメント

・長時間かけて出した成果ではなく、生産性(成果と時間のバランス)の評価

・会社と社員、上司と部下の対等な関係

・労働者の健康や生活の尊重、それが経営にもプラスになるという認識

働き方改革関連法案の成立を受け、企業には法規制にいかに対応するかだけではなく、もう一歩踏み込んだ働き方やマネジメントの見直しを、働く個人にも、自身の時間の使い方や会社との関係について改めて考えることを、ぜひ実行していただきたいと思います。

関連記事