最低賃金5%引き上げで、懸念される日本の将来

最低賃金5%引き上げの根拠となっている考え方とは

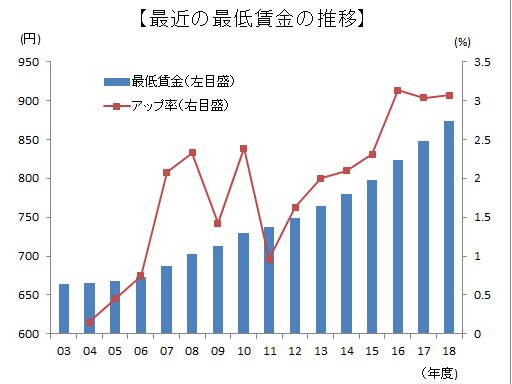

政府の経済財政諮問会議が6月11日に取りまとめた経済財政運営の基本方針「骨太の方針」の素案では、全国平均で最低賃金を「より早期に1000円に引き上げる」(現在は時給874円)という目標を掲げています。過去3年間の最低賃金の引き上げ率は年3%程度で推移してきましたが、今後は引き上げ率のペースを加速していくよう促していくということです。具体的な引き上げ率は地方の中小企業に配慮し明記しなかったものの、政府の胸中には5%という数字があるのは間違いないでしょう。

「最低賃金を大幅に引き上げるべきだ」と考える識者が増えているなかで、政府内では菅義偉・官房長官が「5%程度を目指す必要がある」と主張しています。これに対して、世耕弘成・経済産業相は中小企業の厳しい経営環境を考慮し、「3%程度で検討すべき」と反論していますので、政府内で意見が一致しているわけではありません。それでも5%引き上げ論が優位であるのは、自民党の賃金問題に関するプロジェクトチームをはじめ、政府・与党内でそのように考えている議員が多いからです。

最低賃金を大幅に引き上げれば、多くの中小零細企業は人件費コストが上がった分、業務の効率化を進め、生産性を高めざるをえない。最低賃金が低いから経営が成り立っているような中小零細企業は淘汰されるべきだ。中小零細企業の淘汰が進めば、日本の生産性は上がるはずだ。こういった思い込みが、政府が進めたい最低賃金5%引き上げの根拠となっているというわけです。

最低賃金「より早期に1000円」が、誤っている根本的な理由

この考え方の最大の誤りというのは、アベノミクスの「物価が上がれば、景気が良くなる(=国民生活が豊かになる)」という論法と同じく、「原因」と「結果」を取り違えてしまっているということです。物事の本質からすれば、「物価が上がる」ことによって、「景気が良くなる」のではありません。同じように、「物価が上がる」ことによって、「生活が豊かになる」のではありません。「景気が良くなる」あるいは「生活が豊かになる」結果として、「物価が上がる」というものでなければならないのです。

経済学の不可解な世界では、「鶏が先か、卵が先か」という理論が成り立ってしまうことがありますが、現実の経済は必ずしもそのようには動いていかないものです。経済や私たちの暮らしにとって真に重要なのは、「どちらが先になるのか」ということなのです。数式で理論武装しているように見えても、それ以前に因果関係を無視した理論や議論が多いことにはいつも驚かされています。

「物価が上がれば、景気が良くなる」という論法が間違っていることを示す象徴的な事例としては、「給与所得者の平均年収」と「消費者物価」の両者の推移に明らかに因果関係があるということです。国税庁の民間給与統計実態調査によれば、給与所得者の平均年収が下落し始めたのは1998年、消費者物価が下落し始めたのが1999年ですから、日本でバブルが崩壊したのは1991年とされているにもかかわらず、この2つの統計の時系列は「原因」と「結果」の関係を見事に指し示していることが理解できるというわけです。

サイエンスの世界では、「原因」と「結果」は間違えようがない

サイエンスの世界、あるいはサイエンティストの世界では、決して「原因」と「結果」が転倒してしまうということはありえません。経済学の世界で「物価が上がれば、景気が良くなる」などと主張している識者たちは、科学の世界で「引力が働いているから、りんごが落下する」という現象を、「りんごが落下するから、引力が働いている」とトンチンカンなことを言っているのと変わらないのです。

ですから、安倍政権が発足した直後の2012年12月に、複数の週刊誌から「アベノミクスは正しいのか?」という取材を受けた時に、私が何を申し上げたかは今でも鮮明に覚えています。「原因と結果を取り違えているので、悪いインフレになり、実質的な賃金は下落するだろう。その結果、国民の生活は苦しくなり、消費は停滞することになるだろう」と強く訴えていたのです。

現実に、その後の実質賃金は低下傾向を鮮明にし、2013年~2015年の実質賃金の下落率はリーマン・ショック期に匹敵することになりました。その影響を受けて統計開始以来、個人消費は初めて2014年~2016年に3年連続で減少してしまったのです。景気拡大が6年も続いているにもかかわらず、国民の8割超が未だにそれを実感できないという事実を、政府は真摯に受け止めるべきでしょう(『アベノミクス以降の実質賃金は、リーマン・ショック期並みに落ちていたという事実』(2月1日)参照)。

最低賃金を5%引き上げるべきと主張する識者の根本的な間違いは、やはり「原因」と「結果」を取り違えているということにあります。「最低賃金が上がる」結果として「生産性が上がる」のではなく、「生産性が上がる」結果として、「最低賃金が上がる」というのが、正しい因果関係を示しているからです。すなわち、「最低賃金を引き上げる」という結果をもたらすためには、順序が真逆で「生産性を引き上げる」という原因が必要だというわけです。

中小零細企業の倒産・廃業がさらなる増加傾向に

日本の生産性はアメリカより30%以上も低いとされていますが、その格差は主に卸売店・小売店・飲食店などサービス業の分野で生まれています。これらサービス業の分野では、日本でもアメリカでも就業者数が最も多いのですが、従業員が10人未満の事業所数のシェアは日本が80%、アメリカが50%と大きな開きがあります。そのために、日本のサービス業がアメリカの同業と同じ付加価値を得るためには、3倍近い従業員を雇っている計算になるというわけです。

そのことは、たとえば小売店の業界では、ウォルマートなど大規模経営が主流のアメリカと比べて、日本がコンビニエンスストアを中心に個人経営・家族経営の小売店が多いことでも理解できます。日本では人口減少に伴う需要減とネット通販の急拡大が重なり、小売業の店舗数がすでに供給過剰であるにもかかわらず、コンビニエンスストアの店舗数は依然として増え続けているといいます。

需要と供給のバランスが崩れていることから、生産性がなかなか上がらない状況のもとで、最低賃金を2019年から5%ずつ引き上げて2021年に1000円を達成したとしたら、どのようなことが起こるでしょうか。おそらく、地方でアルバイトやパートで成り立っている中小零細企業の大半は、そのまま雇用を保って赤字経営が慢性化していくか、雇用を削って縮小均衡を図っていくか、選択を迫られることになるでしょう。当然のことながら、その過程において倒産や廃業が増えていくことも避けられないでしょう。

悪影響を受けるのは、社会が助けなければならない人々だ

景気拡大期とされる昨今でさえ、倒産や廃業の件数が増加傾向にあるというのに(『メディアが伝えない「倒産件数」の真実』(5月16日)参照)、最低賃金の5%引き上げを目的化してしまえば、従業員を解雇しなければならない、あるいは、倒産・廃業しなければならない中小零細企業が増えていくことになります。その時に失業に追い込まれるのは、低賃金だからこそ仕事にありつける、専門的なスキルを持たない人々です。詰まるところ、最低賃金の無理な引き上げは、最も社会が助けなければならない人々をさらに苦しい立場に陥らせてしまうのです。

最低賃金引き上げの目安となる額は、例年7月~8月に厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が決めることになっています。そうはいっても、政府の経済諮問会議が示した「骨太の方針」が、審議会における議論の下地をつくっているのは間違いありません。ですから、私が審議会に出席する学識者や労使の代表に強く求めたいのは、政府の方針をそのまま踏襲することなく、自らの頭で考えて本質的な議論をしてもらいたいということです。

私は最低賃金の5%引き上げ論が政府内に浸透してきていると知って、アベノミクスが始まった当時と同じ危機感を持つようになっています。それゆえに私は、2012年12月当初の予測と結果を振り返りながら、今回の最低賃金の問題についても様々な機会を通じて警鐘を鳴らしていきたいと考えております。