目視観測・予報作業の廃止も検討 地方気象台の業務縮小は防災上「支障なし」か【後編】

■ 本当に「防災対応に支障はない」のか

前編で示した報道によれば、気象庁は今回検討されている地方気象台の業務縮小について、内部では「防災対応に支障はない」と説明しているとのことだ。都道府県や市町村など地方自治体としては、「夜間であっても、地元に駐在する専門家が対応してくれたら嬉しいけれど、『支障がない』とおっしゃるのなら、そうなのでしょう」というのが現実的な反応だろう。しかし、本当に支障はないのか。

私の経験をもとに考える限り、単純に「天気予報や警報・注意報などを発表する」という「プロダクト(成果物)」だけを考えれば、作業の上では可能だろう。実際、私も放送局で日々解説するために、自らが放送で担当するエリアである近畿地方の気象解析 → 定量的/定性的な予報シナリオの検討・作成 → 各地の具体的な予報の検討・作成、という作業を経てから、毎日夕方にテレビでの気象解説に臨んでいる。

通勤時に立ち止まって空を見上げたり、準リアルタイムで配信される各地方気象台で現地の職員が観測した空の様子(雲形、雲量、視程など)のデータを大事な基礎資料のひとつとして頭に入れたりしてから作業に取り組んでいるが、予報の作業そのものを行う場所は大阪であっても東京であっても、はたまた国外であっても、絶対にできないかと言われればそんなことはないと思う。

当然、現地でよく知られた天気のクセのようなものもあるものの、それも知見としてまとめておけば、その場所にいなくても「予報を発表する」ことに関しては可能、というのが偽らざる現実だろう。感情的に「現地でしか分からない体感がある」ということもできるかもしれないが(私もそう思いたい気持ちがないと言えば嘘になるが)、それならば、厳密に言えば、隣町の予報はその隣町にいないとできないはずではないか。リモートセンシング技術が高度に発達した現代、その観測結果を駆使すれば、遠隔地からでも予報を検討・発表することは可能であると思う。

気象庁の気象観測・監視のシステムや予報作業の支援システムは民間よりもはるかに充実しており、地方気象台の人員を減らすぶんだけ地方中枢で増員されることを考慮すれば、なおのこと、集約した拠点で天気予報や警報・注意報などを発表することはいっそう容易にできるのだろう。そもそも現時点でも、気象庁の実際の予報作業は、気象庁本庁→地方中枢→地方気象台 と「気象指示報」と呼ばれる予報の方向性の指示により、整合性のとれた予報が発表されるように調整していて、単に予報や警報などを発表するだけならば、現地で作業しなくても十分に可能なのかもしれない。

ただし、そうした一側面だけを見て、「防災対応に支障はない」と本当に言い切れるのだろうか。私は、一抹の不安を禁じ得ない。

■ 防災対応には「顔の見える関係」が重要

突然だが、読者の皆様は、何か新しいお店を探す時にどんな情報を重視するだろうか。テレビや雑誌などの特集? インターネットのサイトや口コミ? 情報を入手する手段はいろいろとあると思うが、信頼できる情報としては「友人や家族などの生の声」が得られれば、それが非常に大きなウェイトを占めはしないだろうか。

人は、何か行動を起こす時には、信頼できる身近な者の声を最も重要視するものだ。それは、避難など防災行動についても同じである。文字や数字だけのいわば「無機質」な情報だけでは、人はそう簡単には動かない。それは、住民の方々だけではなく、防災対応を率先して行うべき地方自治体の職員・幹部や首長であってもそうであるし、我々のような報道関係者もそうなのだと思う。

災害がまさに発生しそうな切迫した場面で、遠く離れた地からFAXやメールだけで「危険です」と情報が送られてきても、気象台の予報担当者が抱く「危機感」を自治体の防災担当者に十分に伝えることはできないと思う。こうした指摘は従来からあって、気象庁では近年、自治体と気象台担当者との間や、首長と気象台幹部との間で、「ホットライン」と呼ばれる直通連絡手段を積極的に設けることにしている。普段から「顔の見える関係」を築き、いざという時には緊密に連携し、迅速に的確に防災行動を執ることができるように、という効果的な施策である。

例を挙げれば、2017年夏の秋田県での豪雨災害の際、この「ホットライン」が効果的に機能して、防災・減災に役立ったことは各メディアでも詳しく報じられた。トップである秋田地方気象台長が、着任後まもなく県内の市町村へ実際に出向き、首長と面談して携帯電話の番号を交換し、いざという時に備えて「顔が見える関係」を築いておいたのだ。そして、豪雨災害時に首長へ直接電話をかけ、今後の見通しを伝えることにより、気象台として抱いている危機感をダイレクトに伝達することができた。首長が避難勧告・指示などを発令する決断をする際に非常に助かった、との声も報じられている。この豪雨災害では、秋田県での人的被害は「ゼロ」だった。

避難勧告・指示を出すのは、結局のところ「人」である。それを動かすのももちろん「人」だ。全国各地の気象台の人員削減を進め、市町村など地方自治体との物理的・心理的な距離が遠くなってしまえば、自治体と気象台との「顔が見える関係」を築くのは今よりも難しくなるのではないか。それが防災対応に支障をきたさないのか。私は、そうした点で強い懸念を抱いている。

■ 「気象防災アドバイザー」は地元気象台に代わる存在となり得るか

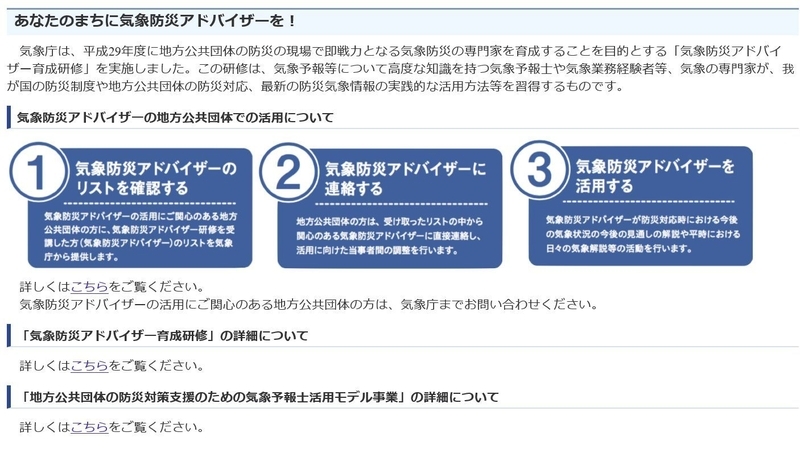

気象庁では昨年度末(2018年2~3月)に土日を利用してのべ10日間、東京の気象庁本庁において「気象防災アドバイザー」の研修を初めて行った。全国に約1万人いる気象予報士を広く市町村における防災に活用するため、防災関連の法体系や制度、市町村の防災担当職員・幹部や首長をどのように補佐するかなどを学ぶ研修で、57人が修了したそうだ。講義資料もその多くが気象庁ホームぺージに掲載されているので、興味のある読者の方はぜひご一読をお勧めする。

「あなたのまちに気象防災アドバイザーを」と銘打って、研修を修了し認定したアドバイザーと市町村をつなぐことも掲げており、率直に、非常に意味のある施策だと私は思う。全国の市町村に気象防災のプロが常駐することができれば、自治体の防災担当者や首長が各種の決断をする際の極めて重要な助言ができることになる。首長はじめ自治体の担当者とは「顔が見える関係」どころか「身内」になるわけだから、効果は抜群となるはずだろう。

ただ、この制度が地方気象台による防災対応に代わるものになり得るかというと、私の感覚としては、今すぐには難しいと思う。

まず、10日間の研修を受けただけで、長年、市町村防災に携わってきた地方気象台の担当者と同レベルの予報技術に達することができるのだろうか。民間気象会社のベテラン気象技術者や元・気象台予報官であれば別だが、約1万人いる全国の気象予報士が皆そのスキルを持てるかというと、やはりこの研修だけでは足りず、「経験」が必要だと強く思う。実際、「気象防災アドバイザー」に求める資質のひとつとして「気象に関する現場での実務経験」が気象庁のガイドラインにおいても挙げられている。そうした経験を持つ気象予報士は、現状では決して多くない。気象庁・民間問わず、実務経験が豊富な気象技術者をどのようにしっかりと育てていくか、技術の継承や養成の場の提供という観点も踏まえて、総合的な議論が必要だと感じる。

また、アドバイザーの雇用形態についても不安がある。市町村における非正規の期限付き雇用となるのだろうか。予算的な体力のない自治体では十分に対応できないことも考えられるが、そうした不安定な雇用形態になった場合、本当に良い人材が集まり、任務を長く続けてくれるのか。また、今後、地方気象台の業務がさらに縮小される事態になった際には、常駐気象予報士を置くことができなかった市町村はそのあおりを受けないだろうか。気象庁では、災害が発生もしくは発生が予想される場合に、JETT(ジェット:気象庁防災対応支援チーム、2018年5月に創設予定)を現地派遣するとした新しい施策を打ち出したが、現実的には、災害が発生する「前」に対象市町村へ派遣することはかなり難しいのではないか。中小の市町村が置いてきぼりになるようなことや、気象予報士の「善意」だけに頼るようなことは、絶対に避けてほしい。

■ これからの防災・減災に必要な技術とは

現在の気象予測のベースにあるのは、スーパーコンピュータによるシミュレーションだ。テレビでよく目にする今後の雨の予想なども、気象庁がスパコンで計算した結果を図示したものである。仮に、こうした自動出力のデータから任意の地点のデータを抽出して、それをその地点の予報として扱って発表するだけならば、極論すれば、人間(予報官や気象予報士)は必要ない。究極的な効率化は完全な自動出力・自動提供の情報で、行き着く先は「予報官・気象予報士の不要論」だと思う。

予報というプロダクトを出力することだけが目的ならば、きっと遠くない将来、AI(人工知能)の技術がさらに進歩した際には、予報官や気象予報士は要らなくなることすらあり得ると思うのだ。しかしながら先述の通り、情報を使うのは「人」である。これからの時代、予報官や気象予報士など気象技術者の役割としては「コンサル」「行動指南」に重点が置かれるようになるのが必至ではないか。コンピュータは「なぜそうなるのか」は教えてくれない。それを読み解き、解説し、人を動かすのは、やはり人であるはずだ、と私は信じている。技術が進めば進むほどプロダクトが無機質化するのであれば、血の通った「肉声」「体温」が感じられることが、次世代の防災対応においては非常に大切なのではないだろうか。今回検討が報じられる地方気象台の業務縮小が、これからの防災・減災において重要なことから逆行するような流れにならないことを心から祈る。

■ 「コーヒー予算」の増額を

2018年度の気象庁の年間予算は約570億円。同年度に約98兆円となった我が国の国家予算全体から見れば0.1%にも満たない。国民一人当たりで年間500円弱という計算となり、昔から気象庁の予算は「コーヒー予算」と言われてきた。喫茶店のコーヒーの値段と同程度である、という意味である。その「コーヒー」の予算で、日々の天気予報や警報・注意報の発表、気象衛星ひまわりなど観測機器の維持など、1年分のさまざまな業務を行っている。また、気象庁の業務は気象関連に限らず、地震・津波・火山などの監視や情報発信にも及んでいる。もちろん、私たち国民の大切な税金を使っているわけであるから1円たりとも無駄にしてはならないが、1年間にコーヒー1杯は決して高い額ではないと私は思っている。

国の財政再建は喫緊の課題であり、さらには福祉分野などもっと手厚く予算をかけるべき国の業務も多々あるとは思うものの、防災・減災も国民の命を守る重大な任務であるはず。そんな業務であったとしても、「コーヒー」まで削っていかなければならないのだろうか。というよりも、私は、必要なことを行うのであれば、「コーヒー」から増額して、より適正な人員・予算を確保すべきだろうと強く思う。気象庁の職員の方々も、地方気象台の現在の宿直などの業務を「無駄」と思っている人はいないはずだ。どこかの業務を減らし、削ったそのぶんだけ新たな予算を確保するという場当たり的な対応ではなく、必要であるのならばきちんと全体的に増額して実施することを検討すべきだと強く思う。

これまでに廃止された測候所や各種業務のように、一度決定されてしまい、なくなっていってしまったものは、その後にいかに必要性が再認識されたとしても、復活させるのは相当に困難だ。東日本大震災、紀伊半島大水害など近年は災害が続発し、「新たなステージ」に入ったと言われる。こうしたことを背景に、防災・減災について国全体でいっそう進めていこうとしているはずなのに、今回のこの検討はいかがなものかと私は思う。より効果的な地域防災、気象台における技術継承、観測継続の意義など様々な観点から総合的に考えた判断を、気象庁には強く促したい。国民の代表者である国会議員の方々にもぜひとも一考していただきたく思う。

最後に、個人的な感情で恐縮だが、私は幼少の頃から気象庁が大好きだ。20年以上前、中学生の頃に気象庁本庁を初めて訪れ、職員の方による講演会や庁内見学に参加し、その丁寧な対応や知的な解説に強い憧れの気持ちを抱いたことを鮮烈に覚えている。それが私の気象解説者としての原点とも言える。予報官一人ひとりにそんな尊敬の念を持っているからこそ、今回の「業務縮小」検討の報に触れ、たまらない気持ちになって本稿を執筆した次第である。

当然ながら賛否両論あると思うが、気象庁内部での「決定事項」として手続きが粛々と進められることは避けてほしい。気象庁が行う様々な業務の重要性について広く国民の方々に理解してもらい、その継続の是非についてもどうか広く議論をしてほしいと願う。こういう事項こそ、専門家による審議会や気象事業者の協議会などに加えてパブリックコメントにも諮り、慎重に進めていくべきものではないだろうか。読者の皆様からも、ぜひ率直なご意見をお寄せいただきたいところである。

〇 前回の記事

目視観測・予報作業の廃止も検討 地方気象台の業務縮小は防災上「支障なし」か【前編】 (2018年4月25日 7時00分 配信)

【参考記事】

・舞鶴海洋気象台が廃止 「有人」気象観測の意味とは (2013年10月1日配信)

・沖縄の「初雪」は本当に初雪だったのか (2016年1月28日配信)

・「マイ標本木」のすすめ 学校や家庭で季節の記録を残しませんか (2013年11月27日配信)

・気象予報士制度は必要か?「予報士1万人」時代の気象業界を考える (2017年9~10月配信(6回シリーズ))