「支援・保護」対象から「権利主体」へ、こども家庭庁・こども基本法施行後の「子ども像」

子どもの権利を包括的に定めた「こども基本法案」が成立しようとしている。

その意義は、これまで度々言及しているが、1994年に国連「子どもの権利条約」を批准して以降、約30年越しの国内法の整備となる。

こども基本法案

(目的)

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

引用元:衆議院HP

関連記事:なぜ今「こども基本法」「子どもコミッショナー」が必要なのか?(室橋祐貴)

30年近くもの間、子どもの権利が軽視されてきた損失は計り知れないが、過去をやり直すことはできないため、これを機に子どもの権利を尊重し、家庭、学校、地域社会など、各場面において取り組みを進めていく必要がある。

そしてそれを進めていくにあたって最も重要なのが、これまでの「子ども像」を転換することである。

子ども・若者育成支援推進法とこども基本法の違い

端的に言えば、これまでの「子ども像」は、子どもは「弱者」であり「未熟」だから、「保護対象」、「支援対象」であった。

つまり、「子ども」が成人になる過程を「大人」が導いていく、というものである。

もちろん「子ども」は、成長過程であり、一面は正しい。

ただあくまでも一面である。

同時に、「子ども」は社会の一員として、大人と対等に、意見を発する(尊重される)権利を有する、権利の主体でもある。

育てる対象でもあり、主体的に自分の意志で行動する個人でもあるのだ(それが結果的に主体性のある大人に育つなど、互いに関係している)。

日本では後者の考え方が浸透しておらず、子どもを過度に「未熟者」として扱い、子ども自身の意思を軽視する傾向が強い(パターナリスティックな社会)。

パターナリスティック=当人の意志に関わりなく、 当人の利益のために (for one's own good)、 当人に代わって意思決定をすること。 父親的温情主義、父権主義などと訳される。

それは、これまで日本の子ども・若者施策の中心にあった「子ども・若者育成支援推進法」(2010年施行)を見ればよくわかる。

子ども・若者育成支援推進法

(目的)

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(以下「子ども・若者育成支援」という。)について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、子ども・若者育成支援推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策(以下「子ども・若者育成支援施策」という。)を推進することを目的とする。

引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000071

まず法律の名前自体に「育成支援」が入っていることからもわかるように、対象はあくまで、支援保護対象者としての「子ども・若者」であり、社会の問題としての「子ども・若者」像である。

実際、各施策の対象者は、虐待、貧困、ひきこもり、ニートなど、困難を抱えた「子ども・若者」となっている。

もちろん、これらの施策が重要なのは言うまでもない。

しかし決定的に、権利の主体者である「子ども・若者」像が抜け落ちており、たとえば子どもの意見を尊重する機会確保や、「遊び」の機会確保は重視されていない。

内閣府が行う「ユース特命報告員(現・ユース政策モニター)」によって、一部のテーマはたしかに意見を聞いているが、影響力の行使までは十分に発揮されていない(少なくともフィードバックがない)。

「子どもの権利条約」では、下記4つの一般原則が定められ、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」があるとされているが、日本では部分的にしか保障されていない。

「子どもの権利条約」4つの原則

・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

・差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

引用元:ユニセフ「子どもの権利条約」

子ども・若者支援地域協議会と子ども・若者協議会の違い

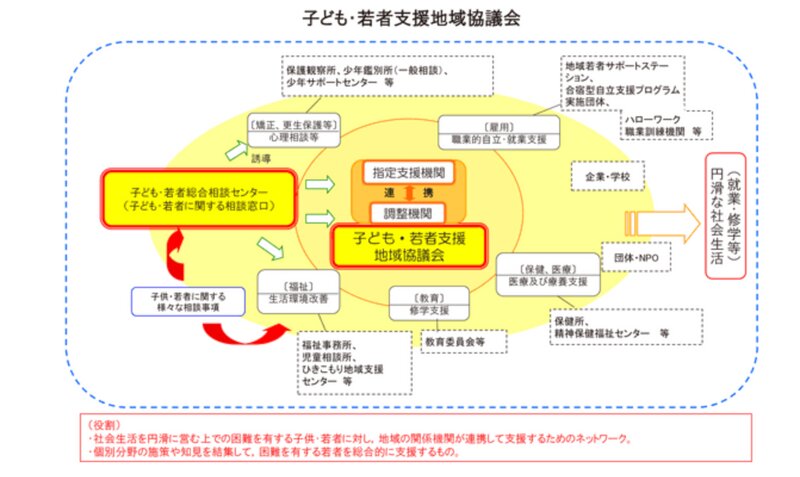

同様に、「子ども・若者育成支援推進法」をもとに地域に設置されている「子ども・若者支援地域協議会」と、諸外国で子どもの権利を定めた法律をもとに設置されている「子ども・若者協議会」は、名前こそ似ているものの、全く別の考え方から成り立っている。

「子ども・若者支援地域協議会」は、施策の主体としての(大人の)組織であり、そこに子ども・若者はいない。

あくまで子ども・若者は、支援の対象者となっている(客体としての「子ども・若者」像)。

しかし、諸外国にある「子ども・若者協議会」は、子ども・若者から構成され、子ども・若者向けに必要な施策を、子ども・若者自身が考える(主体としての「子ども・若者」像)。

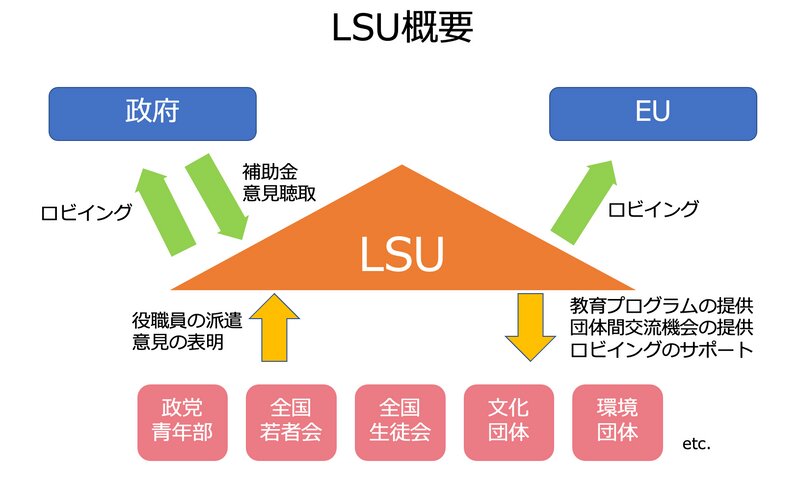

たとえば、スウェーデンにある全国団体若者協議会(LSU)は、下記のように構成されており、専属スタッフ(多くが20代・30代)として、20名ほどが運営し(資金は政府が提供)、若者が数万人〜数十万人規模で参加している。

同様に、フィンランドの若者協議会、Allianssi(アリアンシ)は、133団体が加盟し(職員合計は1100人程度)、ユースワークのために年間94億円ほど政府から助成金が出されている。

その根拠法として、1974年施行の「国家ユースワークのための政府助成に関する法」によって資金提供が、1994年の若者政策法によって、政策決定過程において若者の意見を聞くことが義務付けられている。

フィンランド若者政策法

(若者の参加)

第八条

一 若者には、地方及び地域のユースワーク並びに若者政策に関する事項の取扱いに参加する機会が与えられなければならない。さらに、若者は、彼らに関わる事項について意見を聞かれなければならない。

「子ども・若者協議会」は、EU・イギリス28カ国中、27カ国に設置されており、国だけでなく、各自治体にも設置されている。

各階層で設置されている、若者主体の中間支援団体が、若者の声を集約し、政策決定者(政治家や政府、自治体)に届けている(単に個々の意見を集約するだけでなく、政策議論に使えるように、提言として整理したりもする)。

それをモデルに日本で立ち上げたのが、筆者が代表理事を務める日本若者協議会である。

日本では、こうした子ども・若者主体の公的な組織はなく、助成金も極めて少額なため(若者が多数を占める若者団体に限定した助成金はほぼ存在しない)、子どもや若者の意見を集約する場がほとんど存在しない(一時的に学生団体が盛り上がっても継続しない)。

結果的に、政策決定者が子どもや若者に意見を聞くにしても、あくまで個人的な意見なのか、子どもや若者の声を集約した上での意見なのかがよくわからない(欧州ではそうした場に代表して参加する子どもに対し、「代表者教育」なども行っているが、日本ではそもそも意見表明が重視されてこなかったため、それも存在しない)。

今後政策決定の場に子ども・若者の意見を反映させていくためには、こうした中間支援団体の存在はとても重要であり、持続可能性・規模を担保するためには、公的資金が欠かせない。

日本ではまだその存在価値が十分に認識されていないため、こども家庭庁やこども基本法に絡めて、「子ども・若者協議会」の必要性はあまり議論されていないが、本来的には欠かせない仕組みである。

問題/体験志向アプローチから機会/関与重視アプローチへ

地方自治体でもこれまでの取り組みを大きく転換していく必要がある。

その代表例が、「子ども議会」である。

諸外国でも「子ども議会」は開かれているが、諸外国と日本の「子ども議会」では、そもそも目的が異なる。

日本の「子ども議会」は、体験を通して議会や地方自治について学ぶ学習型スタイルであることが多い(育成目的)。

一方、諸外国の「子ども議会」は、子どもの意見を反映させる場であり、子どもの権利を保障するための取り組みである(権利行使目的)。

未熟者として扱い、子どもの「将来」のみを重視するか、一人の個人として尊重(信頼)し、「将来」と「今」両方を重視するか、そうした違いとも言える。

関連記事:主権者として子どもが政策立案過程に参画する欧州の取り組み(子ども議会、子ども・青少年フォーラム)(室橋祐貴)

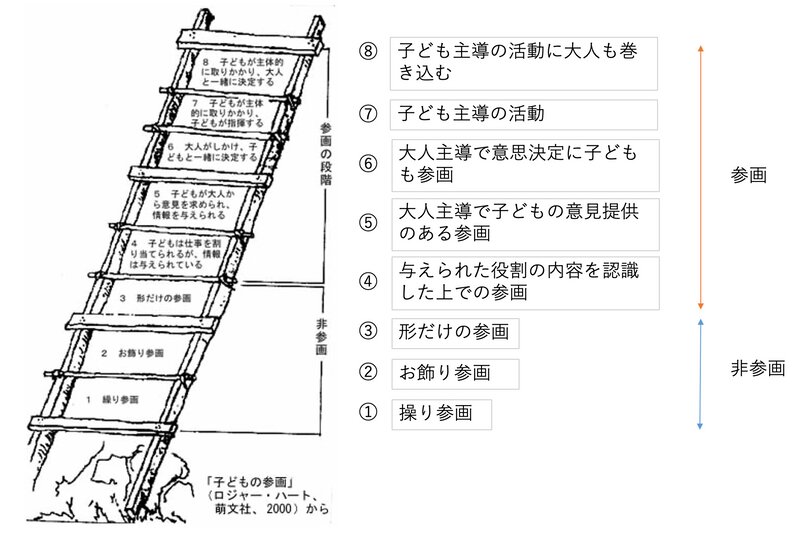

アメリカの環境社会学者、ロジャー・ハートの「子どもの参画のはしご」に照らして考えると、日本の取り組みは「形だけの参画」であり、真の意味で、子どもが社会に参画できていない(「非参画」状態)。

今後は、支援対象者としての「子ども像」だけでなく、権利行使の主体者としての「子ども像」に基づいて施策を講じる。それが、子どもの権利を保障していくためには重要な考え方である。

子どもを「支援・保護」対象として見てきた、子ども・若者育成支援推進法(子若法)の延長線上ではなく、こども家庭庁、こども基本法の実現によって、「権利主体」の「子ども像」に大きくシフトしていくことを期待したい。