日本政治の研究、教育をしています。関心は首相の指導力、参議院の役割、一票の格差問題など。【略歴】東京大学法学部卒。スタンフォード大学政治学部博士課程修了(Ph.D.)。大蔵省、政策研究大学院大学助教授、准教授を経て現職。【著作】『コロナ危機の政治:安倍政権vs.知事』(中公新書 2020年)、『参議院とは何か』(中央公論新社 2010年)、『首相支配』(中公新書 2006年)、『戦前日本における民主化の挫折』(木鐸社 2002年)など。

記事一覧

1〜25件/45件(新着順)

岸田首相と補選後の政治過程:考えるべきは参議院議員選挙への影響だ!

岸田首相と補選後の政治過程:考えるべきは参議院議員選挙への影響だ! やはり「茶番」だった政治倫理審査会:残る疑問(岸田政権の動き(2月25日から3月2日))

やはり「茶番」だった政治倫理審査会:残る疑問(岸田政権の動き(2月25日から3月2日)) 「茶番」の政治倫理審査会開催へ:本筋は参考人招致か証人喚問(岸田政権の動き(2月18日から24日))

「茶番」の政治倫理審査会開催へ:本筋は参考人招致か証人喚問(岸田政権の動き(2月18日から24日)) 岸田政権の動き(2月11日から17日)―責任追求は将来の国民の判断次第

岸田政権の動き(2月11日から17日)―責任追求は将来の国民の判断次第 岸田政権の動き(2月4日から10日)―議員名の公表と党本部の人事機能強化

岸田政権の動き(2月4日から10日)―議員名の公表と党本部の人事機能強化 首相権力の強化:「岸田一強」へ

首相権力の強化:「岸田一強」へ 派閥解消:岸田首相の権力拡大という効果

派閥解消:岸田首相の権力拡大という効果 改革はどこへ行ったのか:岸田首相の経済政策

改革はどこへ行ったのか:岸田首相の経済政策 横浜市長選敗北の理由:菅義偉首相は世論の尊重を

横浜市長選敗北の理由:菅義偉首相は世論の尊重を 菅政権のコロナ危機対応:緊急事態宣言の対象地域拡大まで(後編)

菅政権のコロナ危機対応:緊急事態宣言の対象地域拡大まで(後編) 菅政権のコロナ危機対応:緊急事態宣言の対象地域拡大まで(前編)

菅政権のコロナ危機対応:緊急事態宣言の対象地域拡大まで(前編) 緊急事態宣言の解除

緊急事態宣言の解除 緊急事態宣言延長まで 下:与党内対立から延長決定へ

緊急事態宣言延長まで 下:与党内対立から延長決定へ 緊急事態宣言延長まで 上:安倍内閣と東京都の対立

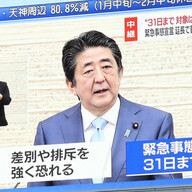

緊急事態宣言延長まで 上:安倍内閣と東京都の対立 緊急事態宣言が発令されるまで 下:「足踏み期」・「緊迫期」

緊急事態宣言が発令されるまで 下:「足踏み期」・「緊迫期」 緊急事態宣言が発令されるまで 上:「初動期」

緊急事態宣言が発令されるまで 上:「初動期」 第4次安倍再改造内閣の課題と展望

第4次安倍再改造内閣の課題と展望 第四次安倍内閣改造の焦点

第四次安倍内閣改造の焦点 安倍首相自民党総裁3選後の課題

安倍首相自民党総裁3選後の課題 2017年 衆議院議員総選挙の結果を総括する 「排除」発言が与党勝利の理由なのか

2017年 衆議院議員総選挙の結果を総括する 「排除」発言が与党勝利の理由なのか 総選挙の争点・注目点と民進党分裂の意義

総選挙の争点・注目点と民進党分裂の意義 安倍・トランプ日米首脳会談に向けて:「アメリカ・ファースト」の本当の意味とは?

安倍・トランプ日米首脳会談に向けて:「アメリカ・ファースト」の本当の意味とは? 参議院議員選挙の争点:首相は憲法をどのように改正したいのか?

参議院議員選挙の争点:首相は憲法をどのように改正したいのか? 参議院議員選挙の真の争点は何か?

参議院議員選挙の真の争点は何か?- 参議院選挙:注目すべき与党の獲得議席は?