平成19年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.comを創刊。数多くのBCPの事例を取材。内閣府プロジェクト平成25年度事業継続マネジメントを通じた企業防災力の向上に関する調査・検討業務アドバイザー、平成26年度~28年度地区防災計画アドバイザー、平成29年熊本地震への対応に係る検証アドバイザー。著書に「被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチ」「LIFE~命を守る教科書」等がある。

関連リンク(外部サイト)

記事一覧

1〜25件/79件(新着順)

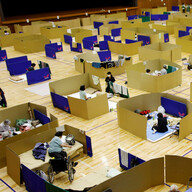

行政に先んじて二次避難を支援/アリの一穴を開ける活動を展開【能登半島地震】

行政に先んじて二次避難を支援/アリの一穴を開ける活動を展開【能登半島地震】 能登半島地震―急激に高まるホテル需要。避難生活者の受け入れの可能性は?

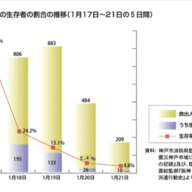

能登半島地震―急激に高まるホテル需要。避難生活者の受け入れの可能性は? 72時間の壁を超えても諦めないで救助活動を―能登半島地震

72時間の壁を超えても諦めないで救助活動を―能登半島地震 能登半島地震の支援で気を付けるべきこと/不要不急な通行は控える/被災地に負担をかけない

能登半島地震の支援で気を付けるべきこと/不要不急な通行は控える/被災地に負担をかけない 生き埋めや逃げ遅れの住民を助けられるのは誰だ

生き埋めや逃げ遅れの住民を助けられるのは誰だ 大災害が発生しても企業が生き残るために 「BCP」が果たすべき役割とは #災害に備える

大災害が発生しても企業が生き残るために 「BCP」が果たすべき役割とは #災害に備える 自転車用ヘルメットの着用率を高める方法

自転車用ヘルメットの着用率を高める方法 無理な事業継続はしないで「計画休業」/連休明けもテレワークを!台風19号以降の新たなBCPの動き

無理な事業継続はしないで「計画休業」/連休明けもテレワークを!台風19号以降の新たなBCPの動き 遅すぎる避難指示!「災害モード」への切り替えを急げ

遅すぎる避難指示!「災害モード」への切り替えを急げ 都市部での地震-注意すべき10の事態と、地震後にとるべき行動「あごにひも」

都市部での地震-注意すべき10の事態と、地震後にとるべき行動「あごにひも」 福島県沖の地震でも発生、エレベーターの閉じ込め対策が進まない本当の理由

福島県沖の地震でも発生、エレベーターの閉じ込め対策が進まない本当の理由 3.11 山間部の集落を襲ったもう1つの津波 #あれから私は

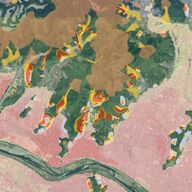

3.11 山間部の集落を襲ったもう1つの津波 #あれから私は 山火事が土砂災害などを引き起こす危険性

山火事が土砂災害などを引き起こす危険性 「1週間程度は強い揺れに注意」 日常防災をあらためて確認しよう

「1週間程度は強い揺れに注意」 日常防災をあらためて確認しよう 福島県沖の地震、二次災害を防ぐことが大事

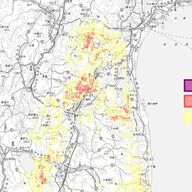

福島県沖の地震、二次災害を防ぐことが大事 わが家の危険を調べる方法 「まさかこんな場所に家があったなんて」と後悔しないために

わが家の危険を調べる方法 「まさかこんな場所に家があったなんて」と後悔しないために 流域治水関連法案が閣議決定、高齢者福祉施設を守るには地域連携が不可欠

流域治水関連法案が閣議決定、高齢者福祉施設を守るには地域連携が不可欠 熊本地震から5年、ラストワンマイルの教訓はワクチン接種に生かされるのか?

熊本地震から5年、ラストワンマイルの教訓はワクチン接種に生かされるのか? 気付いた時には動けない!見えない、嗅げない、聞こえない一酸化炭素中毒の脅威

気付いた時には動けない!見えない、嗅げない、聞こえない一酸化炭素中毒の脅威 電力需給ひっ迫、大規模停電の危機に備えろ

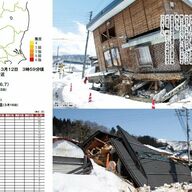

電力需給ひっ迫、大規模停電の危機に備えろ コロナ、大雪、地震のトリプル複合災害に備えろ

コロナ、大雪、地震のトリプル複合災害に備えろ 東日本大震災から10年 問われる日本の危機管理力

東日本大震災から10年 問われる日本の危機管理力 二次災害を防ぐために 停電復旧後の通電火災とトラッキング現象に注意

二次災害を防ぐために 停電復旧後の通電火災とトラッキング現象に注意 台風による停電どうする? 発生前の備えと発生後の注意点

台風による停電どうする? 発生前の備えと発生後の注意点 「防災の日」に見直すべき災害の備え 感染リスクと暑さ対策も忘れずに【#コロナとどう暮らす】

「防災の日」に見直すべき災害の備え 感染リスクと暑さ対策も忘れずに【#コロナとどう暮らす】