“スクールカースト”を精緻に描いた『桐島、部活やめるってよ』──松岡茉優はどんな役を演じたか

今季もっとも注目されているドラマのひとつは、日本テレビ『最高の教師──1年後、私は生徒に■された』(土曜22時)だ。この作品で主演の教師役を務めるのは、映画『万引き家族』や『蜜蜂と遠雷』などの実績を積み上げてきた松岡茉優だ。

28歳になった松岡は、11年前にひとつの映画で大きな注目を浴びる。それが『桐島、部活やめるってよ』だ。神木隆之介を中心に、前野朋哉、橋本愛、東出昌大、山本美月、大後寿々花、浅香航大、仲野太賀、そして松岡茉優と、その後錚々たる活躍を見せる若手俳優陣の出世作となった。

興行的には大きな結果は残さなかったものの、その内容は高く評価され、日本アカデミー賞作品賞を受賞するなど、現在まで語り継がれている作品だ。そして、この作品でスクールカーストのトップに位置するお調子者の高校生を演じた松岡は、現在『最高の教師』でスクールカーストを解体しようとする教師を演じている。

日本の青春映画/ドラマのターニングポイントとなった『桐島、部活やめるってよ』の作品レビューを再掲する。

(初出:2012年8月20日/『論座』朝日新聞社/一部加筆修正)

青春映画のターニングポイント

近年の日本の青春映画でひとつのブームとなっていたのは、男性の“非モテ・童貞問題”に重点を置いた作品だった。『電車男』、『デトロイト・メタル・シティ』、『色即ぜねれいしょん』、『ボーイズ・オン・ザ・ラン』等々。未成年者の性体験率が急上昇する90年代中期以降、その流れから取り残された青年/少年たちの懊悩は、少数派だからこそ相対的に注目されるようになった。

しかし、そうした流れは、2011年に公開された『モテキ』と、それへのアンサーとなっている2011年7月公開の『苦役列車』で一段落したように思える。この両作品は、ブームへの新たな参入を躊躇させるだけの強度があるからだ。

こうした日本青春映画シーンで、大きなターニングポイントとなる作品が現れた。それが朝井リョウの小説を映画化した『桐島、部活やめるってよ』(監督・吉田大八)だ。

克明に描かれる生徒間格差

舞台は地方の高校。11月のある金曜日、2年の生徒たちの間ではバレーボール部のキャプテン・桐島が部活を辞めたことが囁かれる。しかし、当の桐島は登校してこず、携帯電話にも連絡がつかない。バレーボール部のメンバーや桐島の友人たち、そして同じクラスの恋人は困惑する。

その後も登校しない桐島によって、一部の生徒たちに小さな波紋が拡がり続ける。それは、桐島と別の世界を生きている生徒たちにも、間接的に影響を与える──。

物語だけ見ると、とてもシンプルだ。“桐島退部事件”を中心に、金曜日から火曜日までの5日間の生徒たち10数名を描いた群像劇だ。しかし、この作品が新しいのは、学校に生じる生徒間格差を克明に描いているところにある。

生徒間の格差は、実は80年代から見られることだ。体育会系部活が上位に位置し、文化系部活は下位に位置する──それは宮崎あゆみの「ジェンダー・サブカルチャーのダイナミクス」(1993年)や上間陽子の「現代女子高校生のアイデンティティ形成」(2002年)といった学術論文としてもまとめられてきた。

アメリカの青春映画ではお馴染みのモチーフであり、たとえば『ザ・クラフト』(1996年)や『ミーン・ガールズ』(2004年)、あるいはドキュメンタリー『American Teen アメリカン・ティーン』(2008年)などでも克明に描かれてきた。

格差を前提としたコミュニケーション

2000年代に入り、このような格差が日本では“スクールカースト”というネットスラングとしても現象した。その要因は、携帯電話やインターネットにある。携帯電話やSNSにより交友関係が可視化され、ネットによってさまざまな序列が浸透した。

やおい作品を好む女性は「腐女子」と名乗り、性愛問題に乗り出せない男性は「非モテ」と自己定義した。潜在的に生じていた状況がスクールカーストと命名されることで共通認識となり、若者たちはその格差を前提にコミュニケーションを取るようになっていった。

この映画は、彼らの携帯電話やインターネットの使用を詳細に描いているわけではない。しかし、ひと昔前の若者と確実に異なるのは、10代前半から携帯電話を持ち、モバゲーやあるいは「学校裏サイト」のようなインターネット空間を彼らが生きてきたことだ。映画で見られる彼らのコミュニケーションの裏には、携帯やメールなどによる膨大な非対面コミュニケーションが潜んでいる。

携帯やメールを多用する彼らのコミュニケーションは、しばしば「関係が希薄になった」と揶揄されるが、それが完全に見当違いであることは、この映画を観ればよくわかるはずだ。コミュニケーションで行き交う情報量が増したからこそ生じる、極めて微細な関係がとても丁寧に描かれている。

おそらくこの映画は80年代の『台風クラブ』や90年代の『櫻の園』などと比較されるが、やはり時代が決定的に異なる。比較するのであれば、スクールカーストを描いた木堂椎の小説『12人の悩める中学生』やドラマ『野ブタ。をプロデュース』のほうが適切であり、映画では2000年代の若者をここまで克明かつ繊細に描いた作品はこれまでなかったと言っていい。

繰り返される金曜日

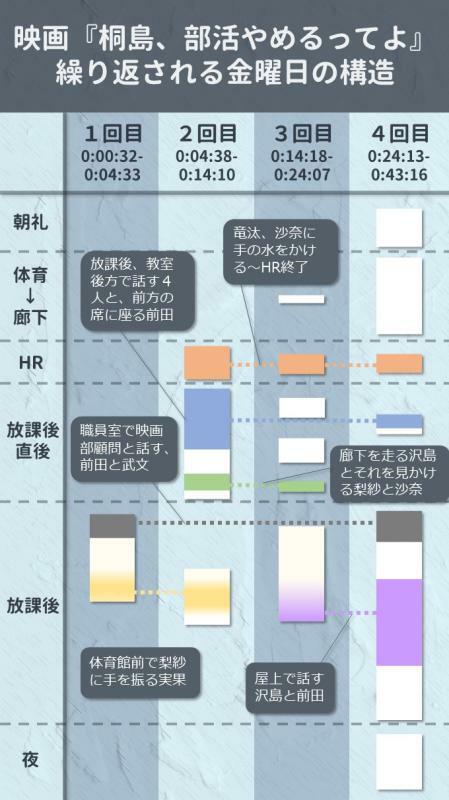

彼らの微細な関係は、映像技法によっても見事に表現されている。その特徴は、単に直線的に時間が進むのではなく、同じエピソードをさまざまな視点で繰り返し描くところだ。

たとえば前半部に出てくる金曜日の放課後のシーン。梨紗(山本美月)・沙奈(松岡茉優)・かすみ(橋本愛)・実果(清水くるみ)は、教室の後ろで他愛のない話をしている。沙奈は、付き合っている同じクラスの宏樹(東出昌大)のことを「まぁ顔がいいからね。体もいいからね」とのろけている。そんな彼女たちは、教室の前方に映画部の前田(神木隆之介)がいることに気づく。

このシーンは、前田の視点で繰り返される。4人の会話を耳にしながら雑誌『映画秘宝』を読んでいる彼のところに、同じ部活の武文(前野朋哉)が「お待た」(「お待たせ」の意)と言ってやってくる。そして廊下を歩いて部室に向かうふたりの耳には、教室で沙奈が「お待た」と真似して笑っているのが聞こえてくる。

この4人組は、学校ではヒエラルキーのトップに位置する存在だ。髪型や制服の着崩しに見られる、梨紗と沙奈のギャルスタイルもそれを物語っている。一方でかすみと実果はバドミントン部を続けており、実はこのふたりとは少し距離があることが徐々にわかってくる。

桐島と仲のいい宏樹と竜汰(落合モトキ)、友弘(浅香航大)は、放課後、校舎裏で楽しくバスケに興じている。彼らが見上げる校舎の屋上では、吹奏楽部の部長である沢島(大後寿々花)がサックスの練習をしている。

彼女を見て友弘は「沢島さんが毎日やりまくってるように見えますか」と話題にし、竜汰は「(楽しげに)やめてやれ、そういうこと言うの」と返す。彼らは、沢島が密かに宏樹へ想いを寄せ、練習のふりをしながら彼を見ていることに気づいていない。

体育会系部活・帰宅部・吹奏楽部・映画部──映画は、これらのグループ間格差をきわめて細かく描いていく。そして、最終的にこの映画がたどり着くのは、かなり意外な結末だ。

構造のなかで「あえて生きる」

スクールカーストとは、安住できる者にとっては居心地がいい格差だ。たとえ下位でも「オレたちは、この世界で生きていかなければならないのだから」とさえ覚悟を決めれば、信頼出来る仲間もいる。

しかし、そうした学校社会の構造が見えてしまった者は「あえて生きる」ことを突きつけられ、その決断ができない者は、居場所のなさと自分の中途半端さに絶望する。

この映画では、登場人物のふたりだけに学校社会の構造が見えてしまっている。それはつまり、彼らが他の生徒に先んじて青春を終えていることを意味している。

この映画が切なくも爽やかなのは、この青春期の終わりを真っ当に描いているからである。

- ■関連記事

- 韓国映画『サニー 永遠の仲間たち』は、政治の季節をサブカルチャーで相対化する(2012年5月21日→2023年5月1日/『Yahoo!ニュース個人』)

- “ジャニーズの亜種”風間俊介が『映画 鈴木先生』で魅せる実力(2013年1月23日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 『きれいのくに』のディストピア──ルッキズムが支配する“きれいのくに”で若者は自意識をこじらせる(2021年5月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 『今、私たちの学校は…』はコロナ時代にゾンビを再定義する──『イカゲーム』に続く韓国ドラマの大ヒット(2022年2月8日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 映画『バクマン。』に溢れる、マンガへのリスペクトーー松谷創一郎がその意義を考察(2015年10月5日/『Real Sound』)

- 『二十五、二十一』はラブコメの先にある“風景”を見せる──回想されるネット黎明期の若者たち(2022年4月7日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 2016年ヒット映画に見る「天災的想像力」が向かう先(前編)──『君の名は。』『シン・ゴジラ』『この世界の片隅に』から読み解く日本映画界(2017年2月13日/『WEDGE Infinity』)

- ウ・ヨンウと自閉症スペクトラム──『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』は“第2の『イカゲーム』”になるか?(2022年8月17日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 橘安子が愛した英語とラジオ──『カムカムエヴリバディ』が描いたメディアの100年(2022年4月8日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 『シン・ウルトラマン』は“リブート”と“二次創作”のボーダーラインを歩く──失われた「虫の視点」(2022年5月23日/『Yahoo!ニュース個人』)