『今、私たちの学校は…』はコロナ時代にゾンビを再定義する──『イカゲーム』に続く韓国ドラマの大ヒット

9日連続世界1位を更新中

『イカゲーム』の全世界的なヒットが記憶に新しい韓国ドラマだが、どうやらそれに続く作品が現れた。1月28日からNetflixで配信が始まったゾンビドラマ『今、私たちの学校は…』(全12話)だ。

その内容は“学園ゾンビ”だ。感染がどんどん拡大するなか、校舎内で孤立した生徒たちのサバイバルを丹念に描いた作品だ。物語の大半は韓国の高校が舞台で、キャストのほとんどは知名度が高くない若い俳優ばかりだ。それにもかかわらず、欧米も含めた全世界で配信直後から大ヒットしている。

Netflix発表のランキングでは、非英語ドラマで初登場1位を記録(1月30日付)。英語ドラマや映画(英語/非英語)も含めてもトップの成績だ。また、動画配信サービスのランキングサイト・FlixPatrolでも、配信開始日から9日のあいだ、日本を含む40〜50カ国で1位を続けている(2022年5週目)。これは、Netflix最大のヒットとなった『イカゲーム』に迫る勢いだ。

全世界のひとびとは、なぜ『今、私たちの学校は…』に惹かれるのか。

韓国の高校でゾンビ大発生

『今、私たちの学校は…』の舞台は、地方都市のヒョサン高校だ。そこに通う平凡な高校2年生・オンジョ(パク・ジフ)を軸に物語は進む。彼女は幼なじみの男子・チョンサン(ユン・チャンヨン)といっしょに学校に通うものの、密かにスヒョク(パク・ソロモン)に心を寄せている。

ゾンビの感染拡大は、女子生徒が科学室で飼われていたハムスターに指を噛まれたことがきっかけだ。発症した彼女はウイルスを開発した科学教師に監禁されるが、なんとか脱出する。しかし、彼女に噛みつかれた保健教師から感染が一気に拡がっていく。

そのタイミングは、ちょうど昼休みの時間だった。多くの学生は食堂で昼食をとっていたが、そこにゾンビ化した生徒が走って迫ってくる。阿鼻叫喚のなか、オンジュたち13人はなんとか教室に逃げ込む。が、そこにもゾンビは迫り寄る。彼女たちはゾンビを避けながら校舎のなかを移動し、脱出を目指す──。

校舎内に取り残された生徒たち

この作品の最大の魅力は、やはり外部から遮断された空間で高校生たちがサバイバルするプロセスにある。教室から科学室や放送室、音楽室へと生徒たちは段階的に移動し、知恵を持ち寄ってサバイバルを続ける。なかでも中盤や後半に出てくる図書室や体育館のシーンは、その空間性を利用したアクションが非常に面白い。

そのエンタテインメント性の質は、『タワーリング・インフェルノ』(1974年)や『ダイ・ハード』(1988年)にも通ずるが、学校で生徒たちのサバイバルを描いている点では、楳図かずおのマンガ『漂流教室』(1972年)やマンガ・アニメの『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』(2006/2010年)に近い印象も受ける。

とは言え、そうした作品とは明確に異なる独自性を打ち出したからこそ大ヒットしたのは間違いない。そこには韓国コンテンツらしく、しっかりと過去のゾンビ作品を研究したインテリジェンスがうかがえる。

“感染”を可視化するアイディア=ゾンビ

そもそもゾンビは、映像作品で感染症のモチーフを扱うときのソリューションとしての側面がある。目に見えないウイルスや細菌は映像として表現しにくく、感染症そのものを扱う映画は大ヒットに結びつきにくいからだ。たとえば新型コロナのパンデミック当初に再評価された映画『コンテイジョン』も、2011年の公開当時には製作費を回収できるほどのヒットにはなっていない(参考「2011年に新型コロナを予言していた映画『コンテイジョン』」2020年3月31日)。

こうしたなかでゾンビは、“感染”を可視化するアイディアだ。それは130年近くの歴史を持つ映画において、最大の発明といえるほどだろう。

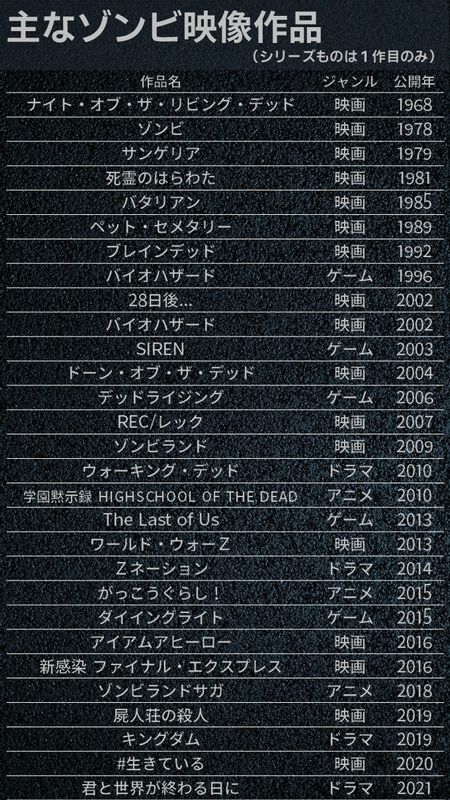

その歴史で大きなポイントとなったのは、1968年に公開されたジョージ・A・ロメロ監督の映画『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』だ。この作品を軸にさまざまなバリエーションを生みながらゾンビは発展してきた。

80年代前半まではカルトムービーとしても扱われがちだったが、それを全世界でメジャー化したのは、1983年に発表されたマイケル・ジャクソンの約14分のミュージックビデオ「スリラー」だろう。

90年代に入ると、ゾンビムーヴメントはゲームにも飛び火する。日本発のゲーム『バイオハザード』(1996年)が世界的な大ヒットとなり、その後『The Last of Us』(2013年)などゲームにおいては主流とも呼べるジャンルにまで育った。そして10年代には、『ウォーキング・デッド』(2010年)や『Zネーション』(2014年)などテレビドラマでも世界的な大ヒットが生まれるようになる。

だが、00年代までのゾンビ作品は欧米を舞台とした作品が中心だった。アジアを舞台とした作品が増えてくるのは、10年代に入ってからだ(日本を舞台としたゲーム『SIREN』のヒットは例外的だ)。

とくに目立つのはこの5年ほどだ。2016年の同時期に公開された日本映画『アイアムアヒーロー』と、韓国映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』は、日韓でともにヒットした。その後、韓国ではNetflixで史劇ゾンビドラマ『キングダム』(2019年)や、映画『#生きている』(2020年)が発表され、そして今回『今、私たちの学校は…』が生まれたという流れだ。

新型コロナ時代のゾンビウイルス

このように全世界に拡大したゾンビ作品だが、おもにふたつの点で差異化が図られてきた。ひとつがゾンビやウイルスの特徴で、もうひとつがゾンビを取り巻く社会環境だ。『今、私たちの学校は…』の世界的なヒットは、この両者で秀でていたからにほかならない。

まず前者については、ゾンビそのものの生態には際立った特徴はないものの(走るゾンビはもはや珍しくない)、ウイルスの起源を明確にし、感染後の症状を複雑化しているところがポイントだ。

なかでも、完全にゾンビ化しない存在=“半ゾンビ”が出てくるあたりは特徴的だ。人間としての意識を持ちながら、ゾンビとしての能力も持つ存在だ。『アイアムアヒーロー』や(ゾンビではないが)『鬼滅の刃』にも“半ゾンビ”は出てくるが、『今、私たちの学校は…』は中盤以降にこれらのキャラクターが大きな存在感を発揮する。敵としても味方としても描かれるその存在は、ゾンビと人間の二者対立状況に新たな刺激を与えている。

また、大きな謎を残す描写もある。1話目を観返すとわかるが、主人公のオンジョは保健室で同級生の感染者に左手首を噛まれ、手当てもされている。しかし、彼女はその後も発症しない。その理由はまったく説明されない。

もし新型コロナ前であれば、これは単なる脚本の穴として受け止められるだろう。だが、パンデミックのこの2年間でウイルスについての知識を増したわれわれは、そこに無症状感染の可能性を読み込んでしまう。

この描写が意図的であるならば、それはまさに新型コロナ時代だからこそのゾンビの再定義であり、そしてこのヒットを受けておそらく創られることになるであろう続編への大きな伏線にもなるはずだ。

ゾンビ作品に浮かび上がるセウォル号事故

もうひとつのポイントは、韓国の高校を舞台としているところだ。そこでは『パラサイト 半地下の家族』(2020年)や『イカゲーム』(2021年)など、従来のグローバルヒットと同様に、現代の韓国社会が抱える問題がしっかりと組み込まれている。

このドラマは高校生たちのイジメのシーンから始まるが、ゾンビウイルスの起源もこれがきっかけだ。作中でもかなり苛烈なイジメを受けている女子生徒・ウンジ(オ・ヘス)が描かれ、その描写は韓国でも波紋を呼んでいる。

そしてそんな彼女をいじめていたグィナム(ユ・インス)も、不良グループでは下っ端だ。ゾンビはこうした学校ヒエラルキーのなかに発生してしまう。

サバイバルを続ける生徒たちの関係も、家庭の経済格差によってギクシャクする。なかでも富裕層向けのゲーテッドコミュニティに住むナヨン(イ・ユミ)は、居丈高に周囲に当たり散らし同級生にひどい差別発言までする。彼女の傍若無人な振る舞いは、閉鎖環境におけるチームワークに水を差すばかりだ。

そして、高校生たちがこうした極限状況に置かれる事態は、2014年に起きたセウォル号沈没事故をやはり思い起こさせる。

300人以上の犠牲者のうち大半が修学旅行中の高校2年生だったこの事故は、船内の生徒たちを見捨てて逃げ出した船長や乗員たちなど大人の存在が重大視された。この作品でも、身勝手で無責任な大人たちの姿が描かれる。校長は生徒を見捨てて部屋に閉じこもり、他の教師も独善的な行動で生徒たちを混乱させる。

物語の中盤、サバイバルを続ける生徒たちがビデオカメラにメッセージを残すシーンは、セウォル号事故で見られた悲しい動画そのものであった──。

ゾンビをモチーフとした現実ではありえない設定でも、そこには韓国社会がしっかりと浮かび上がる。それこそが、従来のハリウッド大作とは大きな差異となり、同時にNetflixを通じてグローバルに伝える際の大きなアドバンテージになっている。

新型コロナ時代だからこその直球

ゾンビやウイルスの特徴と、ゾンビを取り巻く社会環境──『今、私たちの学校は…』はこのふたつの点でしっかりと過去のゾンビ作品と差異化している。

だが、全体的なアプローチは極めて直球でもある。ふたつのポイントもリアリティラインを現実に近づけただけで、アクロバティックな手法を採っているわけではない。

そこにはニュージーランド映画『ブレインデッド』(1992年)のようなコメディテイストはなく、日本のマンガ・アニメ『がっこうぐらし!』(2012/2017年)のような奇妙な軽さもない。あるいは、アメリカで山ほど創られ続けているB級作品のようなチープさもない。

その方法論は、デスゲームを扱った『イカゲーム』と近い。現在の韓国にゾンビが発生したらどうなるか──それを徹底してシリアスに描いただけといえばそれまでだ。

だが逆に考えれば、新型コロナ時代だからこそそうしたアプローチを採る必要があったのだろう。前述したように、われわれはコロナ以前とは比べものにならないほど感染症についての知識を得てしまったからだ。このコロナ禍の現実に直面し続けてきたわれわれにとって、ゾンビ作品のハードルは格段に上がった可能性がある。

この作品で登場人物が遠慮なくどんどん退場していくのも、ウイルスの怖さを知った現在だからこそ説得力を持つ。いまはたとえゾンビ作品でも、世界は変化球を楽しめるモードにはない。そうした時代だからこそ、ゾンビを再定義する『今、私たちの学校は…』が大ヒットしたのである。

■関連記事

・Netflix映画『ドント・ルック・アップ』は、人類滅亡危機におけるトンチキ模様をひたすら描く(2022年1月6日/『Yahoo!ニュース個人』)

・残酷で絶望的な死をしっかりと描く…今、世界が「イカゲーム」にハマるのはなぜか(2021年11月16日/『PRESIDENT Online』)

・『イカゲーム』はデスゲームを“重く”描く──韓国版『カイジ』がNetflix世界1位の大ヒットに(2021年9月30日/『Yahoo!ニュース個人』)

・2011年に新型コロナを予言していた映画『コンテイジョン』──パンデミック・フィクションへの想像力(2020年3月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

・ポン・ジュノ監督は韓国映画界と共に成長してきた。世界的ヒット『パラサイト』の歪な魅力の正体(2020年2月7日/『ハフポスト日本語版』)

・なぜ韓国人は『ベテラン』に熱狂したのか? 社会問題をエンタメ化する韓国映画の特性(2015年12月11日/『Real Sound』)