メディアと子どもの傷害予防活動 ~その2~

(筆者撮影)

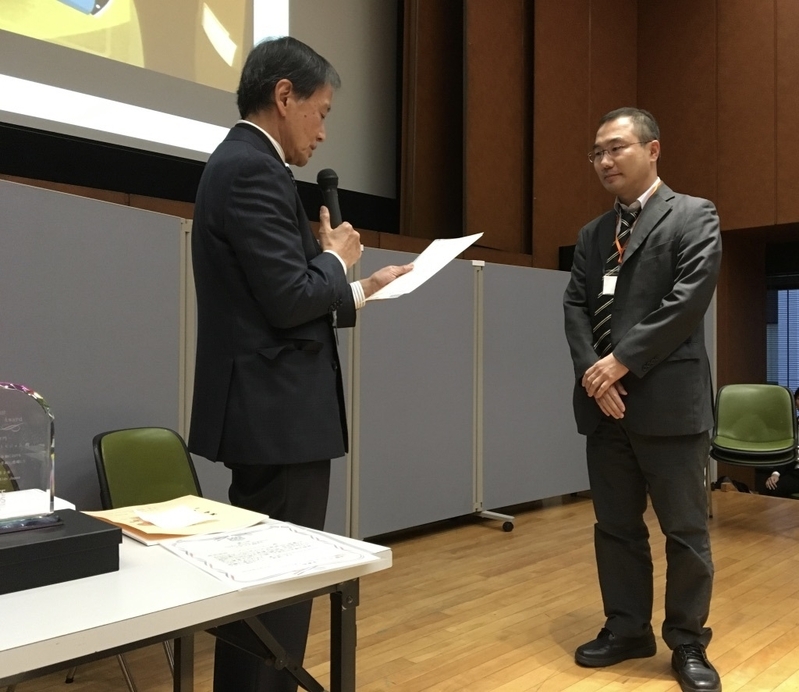

第1回 Safe Kids Award

2018年2月3日、朝日新聞主催、NPO法人 Safe Kids Japan(SKJ)共催のシンポジウム「小さないのち〜守るためにできること」が東京の朝日新聞読者ホールで開かれた。

前回3月13日の本ニュースでも紹介したとおり、このシンポジウムで、これまで子どもの傷害予防の進展に寄与された方に、SKJからSafe Kids Awardを授与することにした。前回はNHKの福山 ゆう子さんの活動について紹介したが、今回は朝日新聞特報部の「小さないのち」シリーズの担当記者の方々の功績について紹介してみたい。

表彰状

朝日新聞社「小さないのち」取材班 殿

あなた方は、「小さないのち」の連載を通じ、社会に埋もれたデータを掘り起こし、「子どもの傷害予防」について継続的かつ丁寧な取材活動を実践されました。過去例がない多面的・包括的な情報発信により、大きな社会的インパクトをもたらしました。その功績は社会問題解決型メディアの範であり、第1回Safe Kids Award-メディア部門-として表彰します。

2018年2月3日

NPO法人 Safe Kids Japan 理事長 山中 龍宏

(朝日新聞特報部「小さないのち」取材班の座小田記者を表彰する筆者 Safe Kids Japanスタッフ撮影)

法医学データの分析から連載へ

今から2年前のことになる。2016年1月、朝日新聞の大久保 真紀編集委員、特別報道部の板橋 洋佳記者、座小田 英史記者と東京都内のホテルのロビーで会った。「亡くなった子どものケースを登録・検証して再発を防ぐような法制度を日本に作るきっかけにするため、子どもの命をテーマにした企画報道に取り組みたい。最初の報道で子どもの死の全体像を示したいので、取材で入手できた10年分の司法・行政解剖のデータ分析を手伝ってほしい」とのことであった。予期せぬ事故や虐待などで亡くなった14歳以下の子どもは10年間で約5千人に上るとのことだった。

人が死亡した場合、死亡した状況がよくわからない、あるいは犯罪の疑いなどがあれば、医師は警察に通報する義務がある。警察は状況を詳しく調査し、必要があれば法医学教室に依頼して原因を解明するための解剖が行われる。その解剖記録は法医鑑定概要と呼ばれ、一般には見ることはできない。子どもでは、乳児突然死症候群(SIDS)、事故死、虐待死などの場合に法医学教室に依頼される。

データを検討するためには、資料を丹念に読まねばならない。電子媒体として保存されているデータをコンピュータ上で直接見てもよくわからない。そこでデータを印刷してもらい、それぞれの事例を短冊状に切り取り、そのデータを見せてもらった。一年分で、6〜7cmの厚さがあった。データ分析の方針としては、死因の診断を明確にして分類し、予防につながる可能性について検討することとした。

解剖データの分析作業は、平日は診療後に板橋記者と座小田記者に横浜のクリニックに来てもらい、休みの日には朝から検討した。約5,000人の亡くなったケースを複数回にわたって見返し、就寝中の事故死や溺死、虐待死、交通事故死、自死などに分類して気になる点にコメントを書き込む作業などを続け、数カ月で分析を終えた。私だけの判断では偏りがある可能性があるため、虐待が専門の成育医療研究センターの奥山 眞紀子先生にもチェックしていただいた。

その後、社内での議論や検討を経て、2016年8月28日から「小さないのち」という連載が始まった。事故による死亡、虐待死、交通事故死、自死などが取り上げられ、シンポジウムや会議なども含め、約1年半のあいだに60編以上の記事が掲載された。読者からの反響は大きく、話題となった。朝日新聞のロゴマークについている「ともに考え、ともにつくる」を実践した連載であった。

メディアによる報道の現状

事故が起こった場合のメディアの対応は定型化している。ニュースで「本日、〇時ころ、△市□町の公園で、〇歳の子どもが遊具から転落し、頭部にけがをしました。 ―― 警察が詳しい状況を調べています」と短く放送されておしまいとなる。事故が起こった原因はよくわからず、警察が調べた情報が公開されることもない。同じ事故が同じように起こっており、それについての報道も判で押したようにまったく同じである。これまで日本のメディアで、子どもの傷害についてシリーズとして継続的に取り上げられたことは一度もなかった。

朝日新聞「小さないのち」の連載

最初に、貴重なデータベースを入手した担当記者の熱意に敬意を表したい。データは、死蔵されていればゴミであり、その事実はなかったことと同じとなる。つまりデータは、「使われてなんぼ」であり、使うためには、データの入手、分析など多大な努力が必要となる。欠損データがあっても、ともかくまとめてみる実行力が必要であり、板橋記者らはそのデータをもとに、新聞社内部の人たちを説得し、連載が可能となった。

10年間のデータを見ると、毎年ほとんど同じような死亡が起こっていることがわかった。連載では、ほとんど毎回、当事者である遺族が登場した。遺族への取材は、臨場感、実感を重視するメディアの役割であり、他の職種にはできないことである。これまでわが国では、遺族がメディアに出ることはほとんどなかったが、今回の遺族のコメントは本連載の大きな功績でもあった。しかし、保護者の管理下にあった家庭での事故死では、遺族の取材は断られることも多かったとのことである。また、メディアの記事を介して、いろいろな人と接点を持つことができるようになった。

Safe Kids Awardを創設したのはなぜか?

われわれがSafe Kids Awardを創設したのは、いろいろな職種の方に、傷害予防に対してどう取り組んでもらいたいかを社会的に明らかにするためである。今回は、メディア部門の方を選んだ。これまでの、単発、興味本位、視聴率をとるためだけの報道ではなく、問題の本質をとらえてほしい、本質に迫ってほしい、継続して取り組んで問題点を明らかにしてほしい・・・そのような願いがあり、この賞を設定したのである。

メディアは、いろいろな情報にフィルターをかけ、課題やバリアを指摘し、人々の意識を変え、社会システムを変えることができる。メディアに取り上げてもらわないと傷害予防は広がらない。社会に認知されないと、規準作り・法制化は進まず、結局注意喚起で終わってしまうこととなる。意識改革を促すツールとして、メディアは大きな力を持っている。被害者を見つけ出して「わが国でも実際に重症な事例が起こっている」ことを示し、インタビューする。主治医を見つけ出して、レントゲン、手術写真など医療情報を入手し、重症度が高いことを報道する。行政、業界団体、専門家にインタビューする。そして、ストーリーを作成する。これらは、メディアにしかできない仕事だ。

一方、メディアの限界もある。一時的な報道となる場合が多く、同じ事故が他で起こっても、すでに放送したものといわれて没になる。継続性がない。まれな事例だと、「親の不注意だ」と放送責任者に指摘されてニュースにはならない。責任がどこにあるのか茫漠としているという理由で報道されず、そのためにどこも動かない、動かせない。

メディアに取り組んでほしいこと

1.これまで、子どもの事故の取材に関わり、問題点を認識した記者のネットワークを作るとよい。問題意識が明確になっても異動する場合があり、ネット上でグループを作って情報を共有していけば大きな力になる。子どもの事故の問題は多岐にわたり、一人で取り組んでいると、あまりの問題の大きさに愕然とする。しかし、仲間がいれば前に進むことができる。

2.これまでに放送、あるいは記事になった子どもの事故関連のニュースのファイルを作るとよい。

3.子どもの事故についての大きな目標は「安全に対する社会の意識を変える」ことである。そのためには、同じ事故が同じように起こり続けていることを、何回でも放送、あるいは記事にすること、そして問題点を訴え続けることである。

4.メディアは遺族のインタビューを希望するが、家庭で事故死した子どもの遺族との接点は持てないのが日本社会である。特に、自宅の浴槽での溺死、ベランダからの転落死、自宅の駐車場で車がバックしたときの轢死などの場合には、遺族は自分だけの責任と考え、インタビューに応じることはない。それを、インタビューに応じることができる社会にしたい。

5.国民に対して、事故に遭ったときは、その情報を専門家に提供する必要があることを知らせる。詳細な情報がなければ予防することができないと知らせる。

6.行政、とくに警察には、犯罪性がない情報は公開するように働きかける。

メディアの役割とは?

Safe Kids Awardの評価基準の参考として、産業技術総合研究所の西田 佳史さんが、柳田 邦男の書いた書籍からまとめてくれた。これらの書籍はノンフィクションの分野について書かれたものであるが、社会問題を扱うメディアの役割を示したものであり、その抜粋を以下に紹介する。(各節のタイトルは、山中が追記した。)

取材の進め方

物事の大事な問題点をとらえるには、問題が生じた「現場」に立って観察し考えること、機械・装置や建物などの「現物」を観察し考えること、そしてかかわった生きた人間=「現人」、つまり当事者・関係者に直接会って話を聞くこと、の三点を実践することが不可欠だと言っている。

この「現場・現物・現人」という調査・研究の心得は、ジャーナリストや作家の取材の心得にも共通する原則だ。私自身、畑村先生がその理論を打ち出すよりもずっと前から、長年にわたる取材の中で、可能な限りこの三点セットを実践してきた。(文献4)

人間の心理描写までをも、ノンフィクションで書きこもうとすると、次の二つのどちらか、あるいは両方の取材をしなければならない。

(1)現場に同席する。

(2)当事者から詳細な聞き取りを取る。

こう書くと、誰でもできそうだが、現実問題となると、そうはいかない。現場に同席するといっても、プライバシーのかかわる家庭内のこととか、非公開の会合とかに同席することができるようになるには、並大抵の付き合いでは駄目である。当事者から聞き書きを取るといっても、相手が本当のことを仔細に話してくれるだけの人間関係が成立していなければ始まらない。出来事、あるいは人物の全体像とか内実を書こうとすると、そういった取材上の壁が、たえず立ちはだかるのである。このため、ライターによっては、勝手な想像によってストーリーを構成し、それをあたかもノンフィクションであるかのようにみせる安易な道を選ぶことになる。(文献4)

事実を抉り出し伝えるプロセス

ドキュメンタリー番組の真髄は、社会通念を踏み越えて、その奥にある真実を抉り出してくるところにある。われわれは、さまざまな歴史的な事件や現代社会の仕組みについて、往往にしてわかっているような気になっている。しかし、その中には、知っていると錯覚しているものが少なくない。

われわれ自身の中にあるそうした仮面性を破壊して、新たな知識の城を構築するのが、ドキュメンタリー番組であり、活字ジャンルにおけるノンフィクションなのである。(文献1)

ノンフィクション作品のおもしろさが、第一に、事実の発掘(Facts Finding)にあることは、よくいわれる通りである。ここでいう事実の発掘とは、単に物事を調べるということだけではない。事実の意外性によって、取材者が抱いていた先入観や社会の通念が打ち砕かれる、その過程が大事なのである。取材とは、そういう意味で、自己破壊の作業であるともいえるし、読者にとってノンフィクションとは、同じ意味で、スリルに富んだものであるはずだと思う。(文献2)

テレビなり活字なりの報道あるいは作品の内容をどこまで高めることができるかは、取材者が、次のような条件を備えているかどうかにかかってくることになる。

1.現場取材で一般的な“雑感”を描写するだけでなく、どんな小さなことでも、事件の本質につながるような“端緒”を、鋭く嗅ぎ分ける眼を持つこと(嗅覚)

2.つかんだ“端緒”を糸口として、事件の奥行きについてダイナミックに推察する構想力を持つこと。(構想力)

3.執念深く追跡取材を続け、疑問点を検証していくねばり強さを持つこと。(追跡取材力)

事実とは、ベールをはぐほどに、驚くほど豊饒な内実を伴った姿を見せてくれるものである。(文献4)

特ダネ意識や功名心の功罪

〆切り時間、特ダネ意識、社内での功名心などの要素との関係が、議論から捨象されてはいないだろうか。特ダネ意識そのものが悪いのではない。特ダネ意識こそ、記者のエネルギーの源泉とさえいえる。だが、特ダネ意識には、たえず落とし穴がつきまとうのだという自戒の心を忘れたとき、それは大変危険なものになる。(文献1)

優れた人材の育て方

駆け出しの記者を東京の記者クラブに投入したら、その記者を駄目にすると、ある友人は言った。なるほどと思う。記者クラブに座っているだけでニュースが入ってくる。(文献1)

記者にしてもライターにしても、あるいはディレクターにしても、感覚のナイーヴさを失わない駆け出しのうちに、取材の本当の面白さを経験するかしないかは、その後の人生に大きく影響するようである。教育論的にいうならば、鋭い嗅覚を持った“仕事好き”のジャーナリストを育てようと思ったら、できるだけ早いうちに禁断の実の味を覚えさせることである。自分の足で取材するうちに観念の城が破壊され、謙虚な眼で物事を見つめ直す必要を自覚するようになる。そうしてはじめて、既成概念にとらわれない新鮮な感覚が芽生えるのではないかと思うのである。(文献1)

すぐれたジャーナリストを個人史的に見ると、必ずどこかで飛躍のきっかけをつかんでいる。そのきっかけとは、たいていの場合、大きな事件に直面することである。事件とは、なにも突発的なものばかりでない。戦争でも政治的事件でも経済的事件でもよい。一つの仕事が終えたとき、そのジャーナリストは自分で意識しないうちに、一まわりも二まわりも大きくなっている。(文献1)

テーマと評価法

何をつかみ出し、どう表現するかこそが、テレビ・マンにとって重要な局面であろう。テーマが重要だから、あるいは対象が現代的だからといって、その重みにだけもたれかかっていると、制作者が何を訴えようとしているのかが、視ている側に伝わってこない。(文献2)

次の8項目について評価点をつける。(5点満点、計40点)

1.思想性―製作者のねらいは十分にうなずけるものであるか。

2.感動性―生きる喜び、生きる力といったものを感じさせるか。

3.記録性―現代における記録的価値、あるいは新たな発見はあるか。

4.啓発性―幅広い視聴者に理解してもらうような平易な作品になっているか。

5.構成・演出―番組のねらいを表現し切れるだけ十分に吟味した構成・演出になっているか。

6.カメラ・ワーク―一つ一つのカメラアングルとフレームは、すぐれた映像表現になっているか。

7.編集―ビデオ、あるいはフィルムの編集は、番組のねらいと構成・演出をいっそう研ぎ澄ます役割を果たしているか。

8.効果―音楽、および効果音は番組の表現をより効果的にし得ているか。

8つの評価項目のうち1ないし4は番組の意味づけにかかわる総括的な評価であり、5ないし8は制作スタッフのプロフェッショナルとしての技術的出来具合を問う項目である。(文献2)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上の柳田 邦男の文章を読み返し、これまでの経験に照らし合わせてみると、新しいソーシャルメディアの発達やビッグデータ活用などの新しい手法が出現しているものの、このような観点でのメディアの役割は全く変化しておらず、一層重要になっていると感じる。子どもの傷害予防という社会問題の場合にも、現場に眠ったデータを掘り起こし、現場への取材を繰り返す中から、その背景にある一段深い事実を抉り出し、一つのストーリーとして再構築して伝えるメディアの存在が不可欠である。今回、Safe Kids Award-メディア部門-として表彰することで、こうしたメディアの役割を堅持する一助にしたいと考えている。

参考文献

1. 柳田邦男:事実の時代に, 新潮文庫, 1984

2.柳田邦男:事実を見る眼, 新潮文庫, 1985

3.柳田邦男:事実の読み方, 新潮文庫, 1987

4.柳田邦男:事実の考え方, 新潮文庫, 1991