ウクライナとロシアは何を交渉しているか――停戦協議のポイントとネック

- ウクライナとロシアの停戦協議は断続的に続いており、そこでは15項目が交渉されているといわれる。

- このうち、交渉全体を左右するのがウクライナの「中立化」とみられる。

- ただし、「中立化」で合意できたとしても、それ以外の部分で不信感が増幅すれば、交渉全体が無駄になる恐れも大きい。

ウクライナとロシアの和平はどうすれば実現できるか。両国の間で進む停戦協議のポイントを探る。

何を協議しているか

ウクライナのゼレンスキー大統領は3月16日、ロシアとの停戦協議が「より現実的なものになってきている」と発言した。ウクライナとロシアは、何を協議しているのか。

和平に向けた協議が始まったのは、ロシアによる侵攻の開始から間もなくの2月28日だった。それ以来、断続的に続いてきた交渉は、ロシアからはメジンスキー大統領補佐官が、ウクライナからはレズニコウ国防相とポドリアク大統領補佐官が、それぞれ代表者を務めるチームが担当している。

その内容について英紙フィナンシャルタイムズ(FT)は3月17日、複数の関係者の話として、「15項目について協議が進んでいる」と報じた。

その全貌は明らかにされていないが、FTによると、そこにはロシアが求めてきた「ウクライナがNATOに加盟しないこと(中立化)」「ウクライナに外国の軍隊を置かないこと(非軍事化)」などが含まれているという。

一方、FTの取材に対してウクライナのポドリアク大統領補佐官は、「ロシア軍の全面撤退」が含まれると強調している。これらを含めて、協議では主に以下が争点とみられる。

【ウクライナの要望】

・即時停戦

・ロシア軍の全面撤退

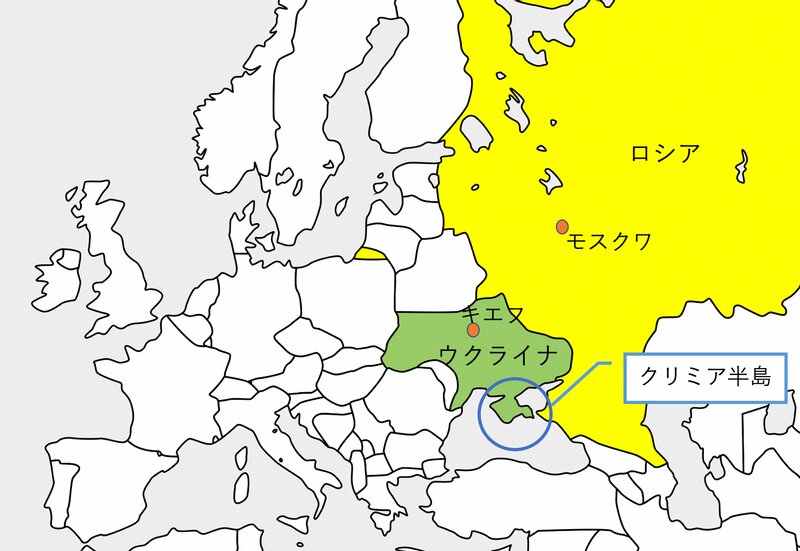

・2014年にロシアが編入したクリミア半島の返還

【ロシアの要望】

・ウクライナの「中立化」

・ウクライナの「非軍事化」

・ウクライナにおける極右勢力の封じ込め(「非ナチ化」)

協議を左右する「中立化」

いくつものポイントのなかで、全体を左右する最重要項目は「中立化」、つまりウクライナが将来にわたってNATOに加盟しないという確約にある、とみられる。

ロシアの最終目標はウクライナを緩衝地帯、つまり欧米と直接接触しないためのクッションにすることとみてよい。「ウクライナ全土をロシアのものにしてしまうつもりじゃないのか」という意見もあるかもしれないが、それでは結局ロシアが欧米と隣接する構図に何も変化はないことになる。

だからこそ、ロシアは永世中立国のオーストリアやスウェーデンを引き合いに出し、ウクライナの「中立化」や「非軍事化」を強調してきた。

これに関して、ウクライナのゼレンスキー大統領は3月16日、「早期にNATOに加盟申請することはない」と述べていた。しかし、この発言はロシアを納得させるものではなかった。「すぐにはない」というのは、「将来のこと」に関しては何も約束しないのと同じだからだ。

ウクライナの「軟化」

ところが、ゼレンスキーは3月27日、「中立化」でロシアと協議する用意があると発言した。これは「NATOに将来も加盟しない」と約束したわけではないが、「それを含めて協議しよう」という姿勢であり、そこには大きな変化がある。

NATO加盟に関するゼレンスキーのより踏み込んだ発言からは、「ここが交渉の分かれ目」という意識を見て取れる。

一般的に外交交渉で重要なことは、何を優先させ、何を捨てるかである。少なくとも戦争で明白な決着がついたという場合を除けば、全てのポイントで自分たちが満足できる結果を得ることは難しい。

各地での善戦が報告されているとはいえ、ウクライナがロシアと比べて戦力に大きなビハインドがあることは明らかだ。そのため、ウクライナにとっての最優先事項は、「即時停戦」や「ロシア軍の撤退」にあるとみてよい。

これに対して、ロシアが「中立化」を最優先にしているとすれば、その点でウクライナが応じれば、「即時停戦」や「ロシア軍の撤退」で合意しやすくなるという判断があっても不思議ではない。

撤退の対象は誰か

ただし、ロシアにとっての「中立化」「非軍事化」、ウクライナにとっての「即時停戦」「ロシア軍の撤退」という、それぞれにとっての最優先項目を交換する合意に達成できるかは、楽観できない。その最大の理由は、お互いに相手を信用しきれないことにある。

たとえば、ロシアが手を引くという確証がなければ、ウクライナは「中立化」「非軍事化」に合意できない。ロシアが手を伸ばしているなか、ウクライナだけ譲歩することはできないからだ。そこで重要なのは、ロシアの手足となって活動する非正規の軍事勢力の扱いである。

ロシアは2014年のクリミア危機以来、民間軍事企業「ワーグナー・グループ」をはじめ、いわば非正規の民兵を使って東部ドンバス地方で影響力を拡大させ、分離独立を目指すロシア系住民を支援してきた。

ロシア政府は傭兵や民兵の支援を公式には否定している。そのため、「ロシア軍の撤退」という場合、ロシアの言い分でいえば正規軍だけを撤退させることになるが、ウクライナにしてみればドンバスでの非正規の勢力も含まれるべきとなる。

交渉におけるこれらの扱いは、ウクライナが「中立化」「非軍事化」を決断するうえで重要なステップになる。

「非ナチ化」の意味

これに対して、ロシアにもウクライナへの不信感はある。たとえウクライナ政府が「中立化」「非軍事化」に同意しても、ロシア軍が撤退した後になって、その約束をなかったことにされないか、という警戒だ。

この関連で重要なのが、ロシア敵視の鮮明なウクライナの極右勢力だ。その代表格である「アゾフ連隊」は2014年以降、極右民兵がロシア系勢力との衝突の最前線に立ってきた経緯がある。

クリミア危機後、アゾフは国防軍に編入されたが、その後も資金、人事、活動などでの独立性を保ち、ロシア系民兵と戦闘を重ねる一方、「ウクライナ的でない者」への弾圧の主体ともなってきた。そのなかにはロマ(ジプシー)やムスリム、LGBTだけでなく、ウクライナで少数派のロシア系住民も含まれる。

アゾフは「プーチンは実はユダヤ人だ」といった人種差別的ヘイトメッセージや陰謀論を拡散し、ロシア軍による侵攻後は、老人や未成年者まで動員した「総力戦」を推し進める主体となっている。

ロシアの求める「非ナチ化」は、こうした極右勢力を政権から排除することを指すとみてよい。ロシアにしてみれば、ウクライナ側が「ネオナチなどいない」という建前を崩さず、アゾフなど極右が政府に大きな影響力を持つ限り、ゼレンスキー大統領や交渉担当チームが約束したことが後で反故にされるかもしれないという懸念がある。

そのため、正規軍の撤退に合意しても、ロシアが民兵や傭兵への支援を「保険」にしようとする公算は高い。この相互不信の悪循環が、交渉全体の足を引っ張ることは十分に想像される。

どこまでがウクライナか

さらに、ウクライナが求める「ウクライナからロシア軍が撤退すること」に関しては、どこまでがウクライナなのかという問題もつきまとう。

ロシアは2014年のクリミア危機で、クリミア半島を事実上編入した。しかし、ウクライナ政府にしてみれば、クリミア半島はあくまでウクライナのものだ。

また、東部ドンパス地方のロシア系住民はドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国の独立を宣言しているが、侵攻に先立つ2月21日、ロシア政府はそれを承認した。それはつまり「ドネツクとルガンスクはウクライナの一部ではない」というロシアの立場を示すが、もちろんウクライナ政府はこれらの分離独立を承認していない。

だとすると、ウクライナにしてみれば、ロシアがドンバスやクリミア以外から部隊を撤退させて「約束を守った」と言い始めないようにする必要がある。「ロシアがどこから出ていくのか」、そのこと自体が交渉の争点になるのだ。

世論に押されない外交は可能か

これに加えて、反ロシア感情が高まるなか、国内世論がウクライナ政府の味方になるとは限らない。もともとウクライナで「NATO加盟」はデリケートな問題だった。

クリミア危機後の2015年、米ピュー・リサーチ・センターが行なった世論調査で、「NATO加盟に賛成」と答えたウクライナ人は53%だった。ただし、この調査にはクリミアとドンバスの住民が含まれていなかった。NATO加盟がロシアを刺激することもあり、ウクライナ全体では賛成派が圧倒的多数だったわけではない。

しかし、ロシアによる全面侵攻が現実味を帯びてきた2021年12月、キエフ国際社会学研究所が行なった世論調査では、ウクライナ国民のうちNATO加盟に賛成は59.2%で、反対は28.1%にとどまった。ここでは地域差が大きく、西部では69.5%が賛成だったのに対して、東部では賛成が42.3%にとどまった。

調査方法が異なるため、単純に比較できないものの、ロシアによる侵攻後、ウクライナの国内世論がNATO加盟に傾きつつあることは想像に難くない。だとすると、こうした国内世論をハンドリングできなければ、「中立化」「非軍人化」を含めてロシアと交渉することは難しくなる。

このように錯綜した交渉に臨むロシアとウクライナにとって、少しでも有利に協議を進めたいことは疑いない。ロシアが大量破壊兵器の使用に手をつけるのも、ウクライナが西側に軍事支援を求めるのも、純粋に軍事的な理由だけでなく、交渉を進めるため相手に圧力をかける目的があるとみてよい。

そのため、停戦協議を進めながらも、どちらも相手のペースにならないよう軍事行動の手を緩めないことは、容易に想定される。いわば緊張と交渉が同時に進行する状況は今後も続くとみられるのであり、だとするとウクライナとロシアの綱引きは15項目が設置されたこれからが本番といえるだろう。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】